張伯駒與我的二位前輩

章津才

1964 年,我從北京圖書印刷職業學校文物班學習結業,分配到北京市文物商店琉璃廠東街寶古齋字畫門市部工作,跟靳伯聲師傅學做書畫收購,那時天天“下戶”,就是到各藏家去尋貨。北京什剎海一帶居住著老畫家周懷民、六額駙王愛蘭及張伯駒等藏家,當然是常去的。張伯駒的大名,早在文物班學習期間去北京故宮博物館參觀他捐的隋《展子虔游春圖》、晉《陸機平復帖》時就知道了。初遇張伯駒夫婦,是靳伯聲師傅帶去的,那天,敲門迎進,寒暄過后,潘素先生沏茶離去作畫。張先生學者風度,談吐文雅,他見一青年人來,問我是誰,靳師傅告以姓名,說是剛來店的學徒。張先生對我說:“收字畫,你得懂真假,要看許多東西才行,還得老師傅引領。”我點頭稱是。又對靳師傅說:“老靳你要傳幫帶,把經驗掏給年青人。”然后,張先生與靳師傅聊起書畫收藏界的人和事,談真論偽,笑聲不斷。我一旁靜聽喝茶。臨了,張先生說他已無貨出讓,但要給你們介紹幾個主兒(藏家),說下地址,讓去看看。“文革”一起,張伯駒被關八個月,遣送鄉下;靳伯聲師傅以“地主”身份被轟回河北香河老家,隔年病故鄉下。靳伯聲,名和,他曾是琉璃廠論古齋老板,與張伯駒交往甚密,張先生捐獻的另兩件名品范仲淹《道服贊》卷和杜牧《贈張好好詩》卷即得之論古齋靳伯聲。靳師傅與張大千也是好友,說是同庚,“文革”前幾年,大千還托人給他帶來自繪的兩張畫,兩把扇子。

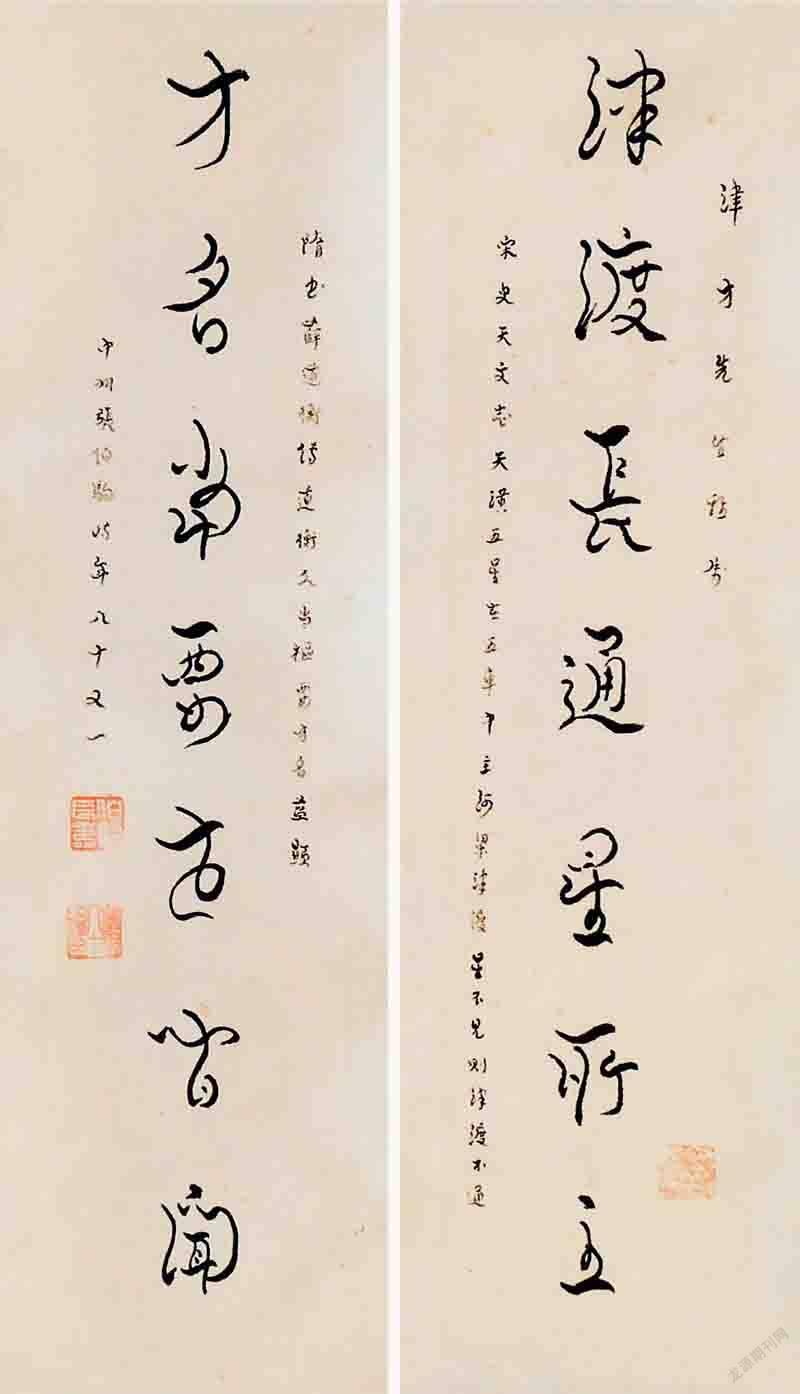

“文革”后期,我調到地安門寶聚齋收購部任主任,與樊君達師傅共事。樊君達與張伯駒、章伯鈞既有生意亦為朋友。記得當他得知張伯駒夫婦返京消息,急去探望。回店后,拉一旁對我說:“張先生夫婦回京,工作是安排了,錢不缺,但戶口在辦,一時糧票沒著落。”于是我們大伙湊了一些由樊君達送去。后來,也常同樊君達去張伯駒處走動。一天,潘素拿一把黃賓虹書畫成扇來店讓我和樊君達看,說是一朋友托張伯駒出讓,想要150 元。當時算收購價偏高,由于張伯駒介紹,我們同意了。隔日,當我們開好出讓發票前去送錢取貨時,潘素告訴說那人不賣了,把扇子取走了。張伯駒不知變故,便對潘素大發脾氣說:“給的不少,說話算數,不賣不行!”可見一諾千金的張伯駒性格。我們趕忙勸解,轉移話題。也許張伯駒略有歉意,主動提出給我們寫嵌名對子。他拿出案頭事先裁好的聯紙,稍思片刻,為樊君達寫就,又為我寫下“津渡常通星所主,才名當要世間聞。”今天想起,我在書畫鑒定方面的成長和進步,應該感謝當年張伯駒的鼓勵。寫畢待干,便于我們談起所捐《展之虔游春圖》,他說“有人提出他是宋摹,我不給國家假畫,故宮定宋我收回”。我們勸其對此不必太在意,故宮并沒有改定。但他還是在《北京晚報》發文,論證其真,一吐不快。

樊君達,名文同,河北深縣人,合營前是琉璃廠蘇惕夫于民國八年所開貞古齋書畫店的伙計,后主持該店的業務。1960 年以“吸收戶”(未有店鋪及貨合營)參加文物商店。“文革”中所藏書畫亦被抄,落實政策中,我為其奔走各“落辦”找回不少。1986 年,說要仿效張伯駒,捐部分書畫給國家。我當時正被聘作中國歷史博物館鑒定委員會的征集顧問,已退休的樊君達請我幫辦此事,共捐出:乾隆御筆《先春如意圖》和董其昌、邢侗、張瑞圖、龔鼎孳、倪元璐等名家書畫珍品共15 件給中國歷史博物館收藏,歷博在《中國文物報》登報并發表獎狀表彰。另據章詒和在其《最后的貴族》書中提到,張伯駒夫婦從報紙上看到章伯鈞死訊,趨訪原宅不遇,最后還是找到地安門寶聚齋樊君達巧妙通過農工黨組織尋到新址,見到其母李建生的。

時光已逝,張伯駒已離開了我們40 年整,但他為國家、為民族、為文化所作出的偉大貢獻,會被所有中國人所銘記。在此,謹向張伯駒表示深切的緬懷。對文中提到的二位前輩表示懷念。