4 種藥劑對浙江景寧云錦杜鵑葉斑病菌的室內毒力測定*

劉浩凱 劉衛榮 張 輝 李 橋 仇輝康 陳春林 陳玲芳

(1.景寧縣畬族自治縣自然資源和規劃局,浙江 景寧 323500;2.景寧畬族自治縣生態林業發展中心,浙江 景寧 323500)

云錦杜鵑(Rhododendron fortunei)為杜鵑花科(Ericaceae)杜鵑屬(Rhododendron)常綠杜鵑亞屬常綠灌木或小喬木,高3~12 m,主要分布在我國廣東、廣西、福建、浙江等省,生長于海拔600~2 000 m 的山脊陽處或林下,有較高的觀賞價值和醫用價值[1]。云錦杜鵑生長以景寧縣上山頭和大仰湖濕地自然保護區居多,呈自然生長狀態。

目前關于云錦杜鵑的研究[2]主要集中在群落學[3]、光合生理生化[4]、次級代謝產物[5]等,其中,對杜鵑病害研究多以葉部病害為主,主要有葉斑病(Cercospora rhododendri)、煤污病(Capnodium sp)、灰霉病(Sclerotinia fuckeliana)等[6-10]。2017 年,景寧縣上山頭天然杜鵑林中的云錦杜鵑發生較為嚴重的葉斑病,進行分離得到引起該病害的致病菌為蘆筍擬莖點霉(Phomopsis asparagi)[11],該病原菌主要侵染云錦杜鵑的葉片。發病初期,出現褐色小斑點,隨后發展成為黑褐色的圓形或不規則病斑,在后期時,病斑周圍甚至出現黃色暈圈,其葉斑病癥狀與以往報道[6-8]有所不同,本研究為蘆筍擬莖點霉在浙江省內引起云錦杜鵑葉斑病的首次報道。本文采用菌絲生長速率法[12],選擇4 種常用的殺菌劑多菌靈、甲基硫菌靈、百菌清和代森錳鋅,對蘆筍擬莖點霉進行毒力測定[13,14],以達到篩選高效殺菌劑的目的,旨在為今后科學防治云錦杜鵑葉斑病提供理論基礎。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

1.1.1 供試菌株及培養基

供試菌株蘆筍擬莖點霉保存于山西農業大學生命科學學院-80 ℃超低溫冰箱。將供試菌株轉移至PDA 培養基中,25 ℃,光照培養7 天后備用。供試培養基為馬鈴薯葡萄糖瓊脂培養基(PDA 培養基)。

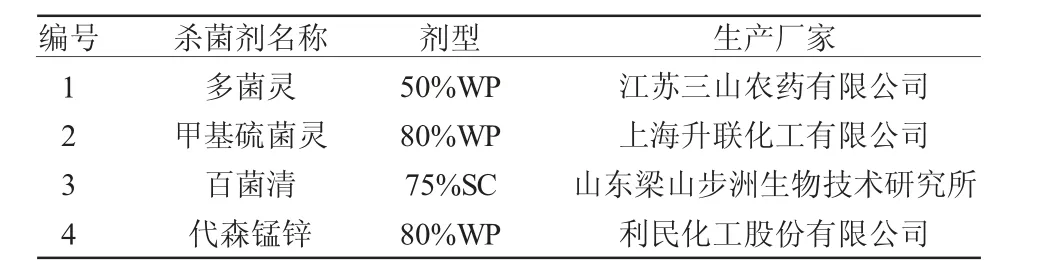

1.1.2 供試藥劑

試驗所選用的4 種供試藥劑為農業生產上常用的用于預防治療葉斑病的殺菌劑,分別為50%多菌靈、80%甲基硫菌靈、75%百菌清、80%代森錳鋅。

1.2 試驗方法

1.2.1 母液制備及試驗濃度確定

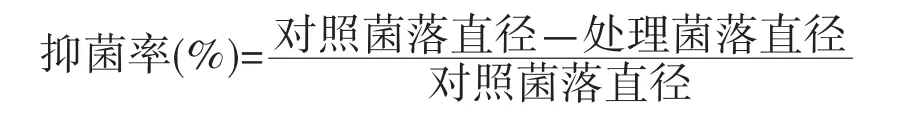

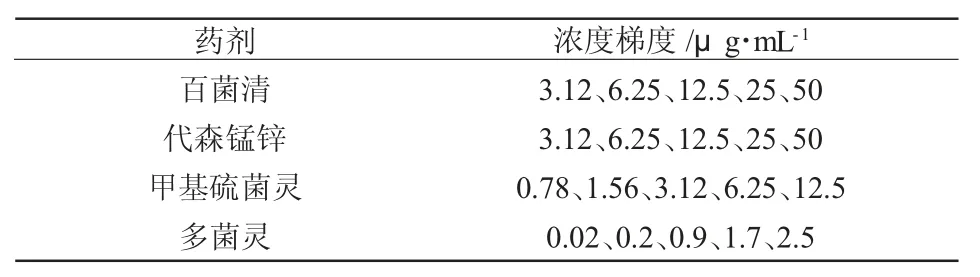

取4 種藥品溶解在無菌水中,配置成濃度為5×103mg/L 的母液,4 ℃下保存備用。將4 種藥劑加在50 mL 的PDA 中,使其濃度為5 μg/mL[15],混和均勻,制成含藥劑的平板,未加入藥劑的培養基為空白對照。將待測菌株接種在PDA 平板上,從第3 天開始計算其菌落直徑的大小,然后每隔1 天進行相同的測量(兩軸之間呈90°測量,2 次數據取平均值),測量到第7 天的數據時結束,試驗重復3 次。計算病原菌在不同濃度藥劑作用下的抑菌率[16],根據其抑菌率調整各藥劑終濃度(表2)。

表2 4 種藥劑的濃度梯度

1.2.2 不同殺菌劑對病原菌的毒力測定

將4 種藥劑按照表1 的濃度加入PDA 培養基中,制備成不同濃度梯度的含藥培養基。隨后對病原菌進行抑菌率分析,方法同1.2.1。根據濃度對數(X)和抑制菌落生長百分率的機率值(Y),計算回歸方程Y=AX+B,回歸方程表示4 種不同殺菌劑對這種病原菌毒力,最后得到各自的相關系數和半數致死量,求出EC50和R2。

表1 供試藥劑廠家及濃度

1.3 數據處理

對所測得的數據用EXCEL 和SPSS17.0 進行整理并加以Duncan 分析。

2 結果與分析

2.1 4 種藥劑對病原菌的抑制效果

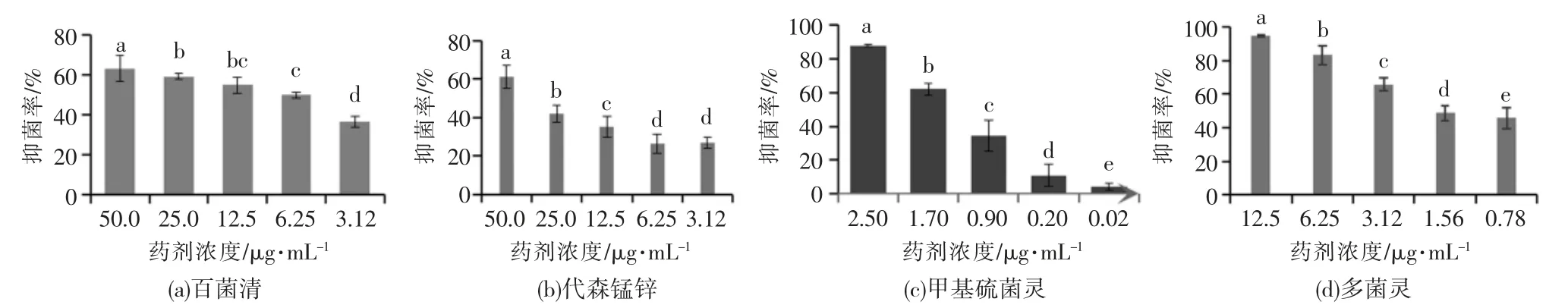

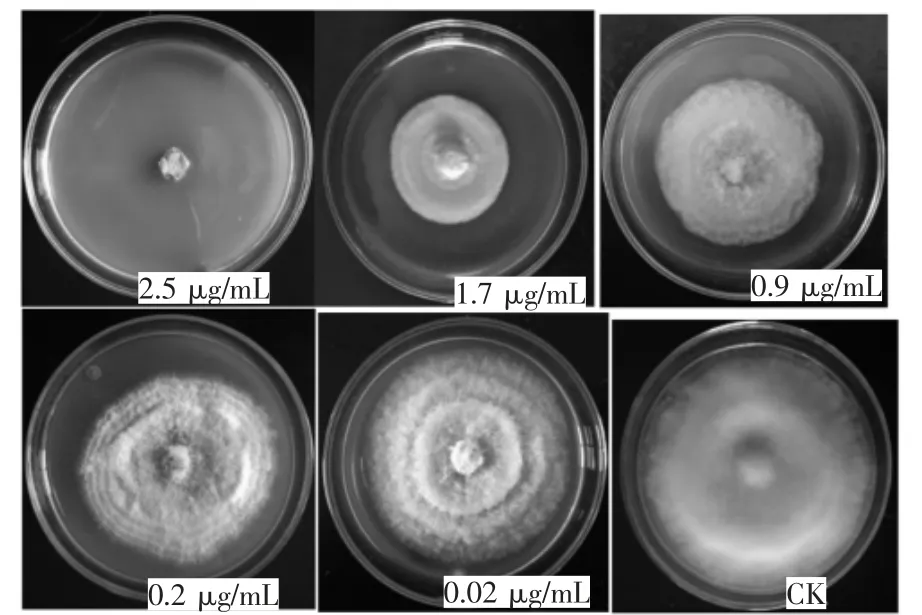

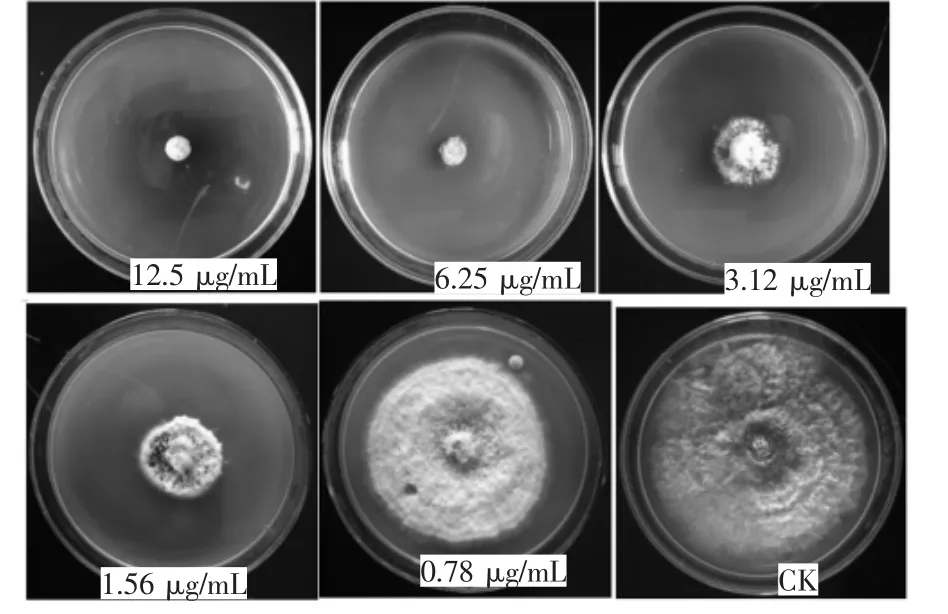

由圖1 可知,4 種藥劑對病原菌生長均表現有一定的抑制作用,且隨著藥劑濃度的增加,抑菌效果逐漸明顯。當百菌清和代森錳鋅的濃度為50μg/mL時,抑菌率僅為63.21%和61.15%(圖2、圖3),抑菌效果差異不顯著;當藥劑濃度為25、12.5、6.25 μg/mL時,百菌清的抑菌效果明顯好于代森錳鋅,百菌清的抑菌率雖有變化,但沒有代森錳鋅明顯。而對于多菌靈,當濃度為2.5 μg/mL 時,抑菌率為95.01%(圖4),并且隨著藥劑濃度的降低,都保持著較高的抑菌效果;甲基硫菌靈的抑菌效果略低于多菌靈,在濃度為12.5μg/mL 時,抑菌率為87.59%(圖5)。

圖1 4 種殺菌劑的抑菌率及相對生長速率測定

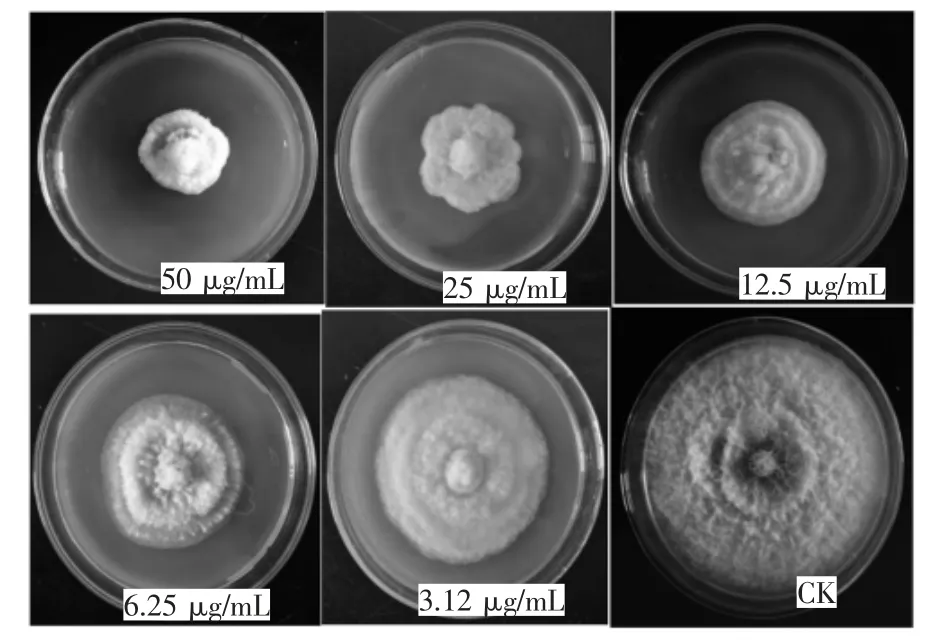

圖2 百菌清不同濃度對病原菌抑菌效果

圖3 代森錳鋅不同濃度對病原菌抑菌效果

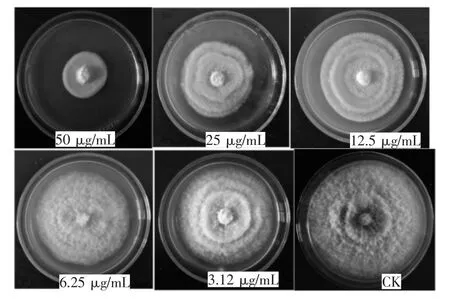

圖4 多菌靈不同濃度對病原菌抑菌效果

圖5 甲基硫菌靈不同濃度對病原菌抑菌效果

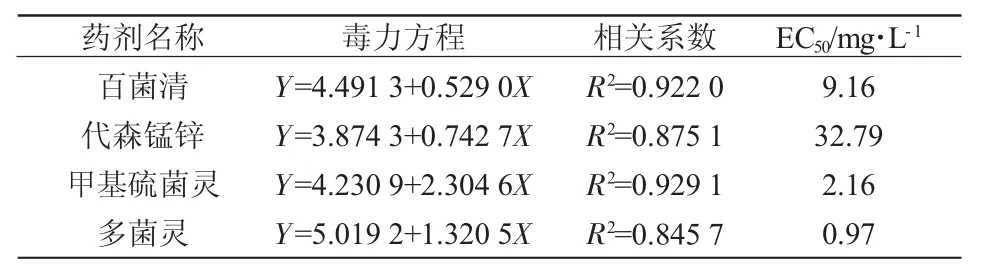

2.2 毒力回歸方程分析

根據藥劑濃度,利用藥劑的濃度對數值x 與藥劑抑菌率幾率值y 的直線相關關系,計算出藥劑的毒力回歸方程,求出相關系數以及EC50。由表3 可知:這4 種藥劑對蘆筍擬莖點霉的抑制效果均較好,EC50值差值較大。其中50%多菌靈抑制能力最強,EC50為0.97 mg/L;80%甲基硫菌靈和75%的百菌清次之,EC50分別為2.16 mg/L 和9.16 mg/L;80%代森錳鋅的EC50最大,為32.79 mg/L,抑菌效果最差。4 種殺菌劑的抑菌效果排序從高到低分別為:50%多菌靈>80%甲基硫菌靈>75%百菌清>80%代森錳鋅。

表3 供試藥劑對病原菌毒力測定

3 討論

擬莖點霉是一種植物病原真菌,分布廣泛,可在油棕[16]、葡萄[17]、廣東鳳梨[18]等植物上發病。由蘆筍擬莖點霉引起的葉斑病是出現在云錦杜鵑的病害之一,嚴重影響其觀賞價值。

3.1 試驗結果表明,4 種藥劑對蘆筍擬莖點霉均有抑制作用,毒力作用從高到底為50%多菌靈>80%甲基硫菌靈>75%百菌清>80%代森錳鋅。已有研究證實,多菌靈和百菌清對蘆筍莖枯病有較好的防治效果,雖本文所分離出的病原菌與蘆筍莖枯病的病原菌相同,但同樣是多菌靈,0.12μg/mL 的濃度下,抑菌率能達到95.12%,而本試驗當濃度為2.5μg/mL 時,抑菌率為95.01%,這可能是由于寄主不同,而導致引起不同的防治效果。

3.2 1980 年以來,苯并咪唑類殺菌劑得到廣泛的使用,在農業上可防治多種真菌病害,效果非常顯著[21]。分析其作用機理發現,多菌靈與敏感生物的微管蛋白有高度的親和力,它束縛微管蛋白亞基,使其不能正常組裝在有絲分裂過程中起重要作用的紡錘絲。另外,還可影響微管蛋白在保持細胞形態結構和細胞內細胞器的運動。甲基硫菌靈同樣屬于苯并咪唑類,是一種內吸性殺菌劑。因此對于該病害的防治可以采用2 種藥劑混合使用,達到延緩病菌生長及抗性的產生,達到較好的防治效果。

3.3 雖然較高濃度的殺菌劑使用——特別是苯并咪唑類,可以達到延緩真菌生長速率,但是長時間容易在病原菌群體中產生抗性菌株,這導致高劑量的同種藥劑,或者同類型藥劑容易喪失防治效果。因此,在針對苯并咪唑類的藥劑使用時,一定要充分考慮藥劑的合理利用,盡可能降低一種或一類殺菌劑的單獨使用,多結合其他藥劑混合使用,緩解病菌選擇性壓力。