既有大型機場飛行區充電基礎設施建設探討

鐘世權, 江 義, 周曉煒, 陳嘉麟

(1. 廣東省建筑設計研究院有限公司,廣州 510010;2. 廣州白云國際機場股份有限公司動力保障分公司,廣州 510405)

0 引言

為了實現“碳達峰、碳中和”的國家重大戰略目標,落實國家、民航局的節能減排政策,更好服務機場飛行區的地面保障,“油改電”工作持續推進,飛行區電動汽車數量也隨之快速增加。 既有機坪規劃與供電系統的構架中,在保障機場航站樓供電系統高可靠性的前提下,如何科學建設安全、高效的電動汽車充電基礎設施,是目前國內各大機場面臨的重大課題。

機場飛行區包括跑道、升降帶、跑道端安全區、滑行道、機坪以及機場周邊對障礙物有限制要求的區域。 大型機場飛行區(下簡稱“場內”)占地面積廣,屬于機場嚴格管控的禁區。 為保障飛行區業務正常運轉,場內需配備大量的民航特種車輛及管理維護的通用車輛。 根據民航局印發的《民航貫徹落實<打贏藍天保衛戰三年行動計劃>工作方案》要求,推廣使用新能源設備和車輛,協同減少場內噪音和排放。 因此配套建設完善的場內電動汽車充電基礎設施服務體系已刻不容緩。

場內的布局與規劃無論平面還是空間都有嚴密的標準,且所有設施、設備都必須嚴格按規劃與事前制訂的規則運行。 既有大型機場飛行區場內建設充電基礎設施將面臨充電樁設置規劃、電力保障、防火安全、運行效率等難題。 本文將以華南某國際機場場內充電基礎設施建設為例,探討解決相關技術難題。

1 項目背景與分析

華南某國際機場是國內三大航空樞紐之一,占地18 km2,有兩座航站樓、三條跑道,飛行區等級為4F 標準,標準機位269 個(含FBO)。 2019 年旅客吞吐量突破7 300 萬人次、航班起降近50 萬架次、貨郵吞吐量超190 萬t。

(1)場內車輛信息

為滿足場內的旅客服務、航空器保障、場道保障與應急救援等需求,需配備旅客擺渡車、客梯車、行李拖車、飛機牽引車等近20 種民航特種車輛與貴賓擺渡車、安監用車、安保巡邏車、后勤用車等多種通用車輛。 截至2020 年底,共配有各種民航車輛共3 283 臺,車輛類型共計172 種,涉及73 個駐場單位(公司)。 其中電動車涉及81 個品牌,共507 臺,占比為15.4%。 由于場內民航電動車電池與充電接口等沒有統一的國家標準,各種車輛電池與充電接口差異很大:具有膠體鉛酸電池、鋰電池、鋰離子電池、三元鋰電池等10 多種電池,電池容量覆蓋40~400 kWh,電池標稱電壓最低為80V,最高電壓為580V;充電接口具有交流充與直流充并存、單槍充與雙槍充并存、國標與非國標并存等特殊性。 因此,在充電設施布局時需采用能兼容所有充電需求的充電設備。

(2)車輛運行與使用

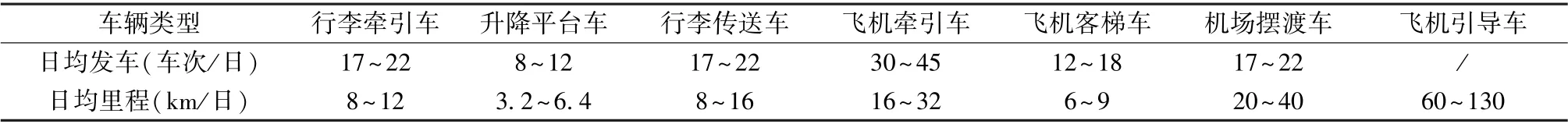

在場內的正常運營中,各種車輛每日的工作任務相對固定,根據航班架次發車次數有所不同。 筆者所在設計團隊統計了主要的幾類特種車輛用車情況(具體詳表1),發現不同類型的車輛日均行駛里程變化較大,最低約3.2 km,最高約130 km。

表1 場內主要特種車輛用車統計表

場內司機工作模式一般為三班制,但由于各駐場單位工作的內容、方式、區域各有不同,因此交接班的時間也不一致。 在車輛交接時,接班司機要先對車輛進行外觀與安全檢查,電動車檢查項目包括行駛里程、電池剩余電量等,確認過后填寫工作日志完成交接。 為了更好了解場內電動車輛的使用情況,對屬地航空公司現有114 輛電動車使用情況進行統計,剔除5 輛日均里程少于0.1 km 的叉車外,截止2021 年3 月底,該單位109 輛電動汽車日均里程約為16.7 km/天,統計分布情況如圖1 所示,其中最高為79.7 km/天,最低為0.7 km/天。 正常使用的電動汽車每周充電2~4 次,部分車輛每天充1 次。

圖1 屬地航空公司場內電動汽車車輛日均里程統計數據

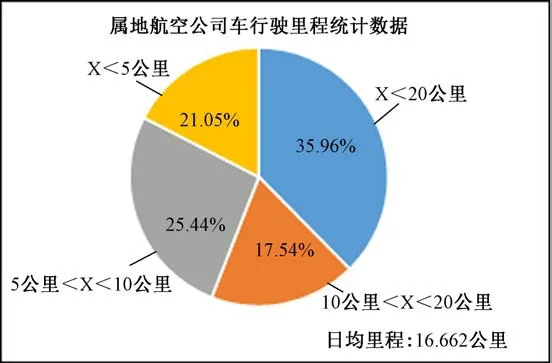

(3)車位與電力資源

場內停車位大多按區域設置在航站樓外墻服務車道兩側,少量設置在遠機位處,每個區域停車位有幾個到十幾個不等。 由于場內車位資源相對緊缺且管理規范,每個區域的車位均嚴格控制可停放部門車輛及車型。 由于場內沒有額外的土地資源,充電基礎設施只能在原有規劃車位上建設。 同時在相關布局時應充分考慮不同駐場單位、不同類型的停放需求。

盡管充電基礎設施設置的位置制約條件已經很苛刻,但配套的電力資源更難解決。 調研發現飛行區內不具備加建、擴建變電站的條件。 因此,根據車位的平面布局,就近利用接有大量間歇性運行大功率橋載設備(如飛機用空調、400 Hz 電源)且運行負載率峰值接近甚至超過設計值上限的航站樓指廊區域10/0.4kV 變電站低壓系統提供電力是最好的選擇。 飛行區停車位及航站樓主要10/0.4kV變電站分布圖詳見圖2。

圖2 飛行區停車位及航站樓主要10/0.4kV變電站分布圖

2 首期充電設施設置與供電設計

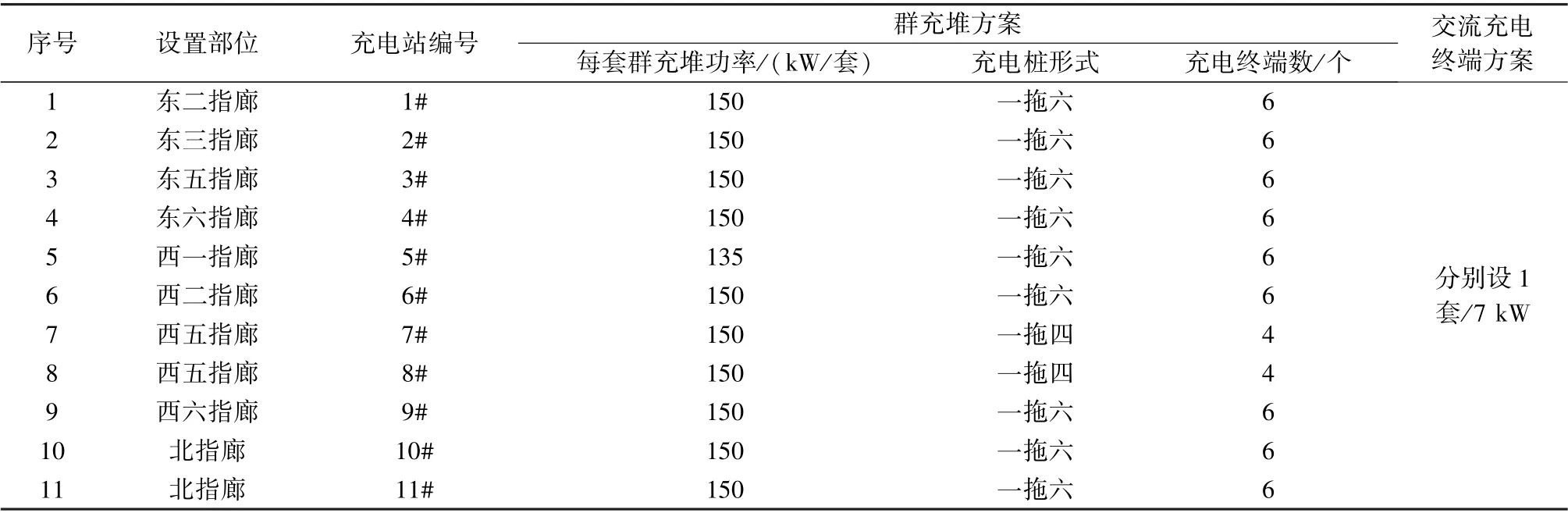

為保障場內車輛正常生產、滿足電動汽車的充電需求,按照“需求為主,滿足政策”的原則,首期先行建設62 個直流充電終端。 根據車位布局與電力資源、車輛電池容量等條件,本期充電基礎設施采用“群充堆”的方案。 本期共設置11 個充電站,每個充電站按一拖四或一拖六組合配置“群充堆”;群充堆選用15kW 的電源模塊組合,每個終端輸出功率最大90kW、最小15kW,每組群充堆總功率按135kW 與150kW 兩種選型,且后期可根據需求通過增加電源模塊的方式最大升級至180kW。 充電堆采用支持50~750V 寬電壓輸出設備,并且在各充電終端上配備接口轉換附件,滿足飛行區各種電動汽車的充電需求。 另外在每一區域車位建一個交流充電終端,用于車輛定期進行電池均衡充電。 場內充電站具體設置部位及配置方式詳表2。

表2 場內充電站設置匯總表

每組充電堆從樓內附近10/0.4kV 變電站低壓系統引出一回路0.4kV 電源,且每臺變壓器只接一組充電堆。 為了保障樓內其他重要設備的供電可靠性、避免變壓器過載運行,在變壓器低壓總進線處增設電流檢測裝置,并設置電力調度系統,當變壓器負載超過保障運行限值時,自動降低對應充電設施的輸出功率,實現電力負荷調度。

3 配套監控系統

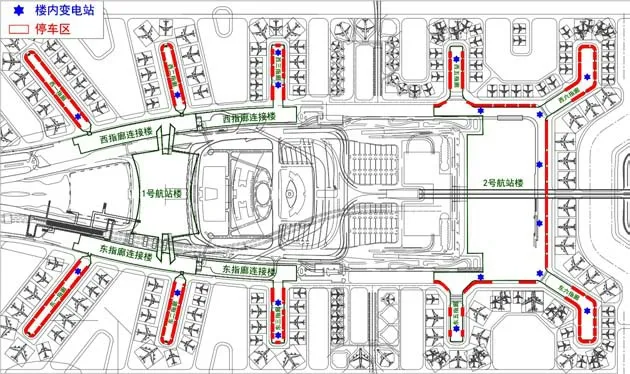

(1)電力設施與智能交通綜合調度系統

為了解決場內電動汽車充電需求與樓內電力余量不足的矛盾,建設了電力設施與智能交通綜合調度系統,通過實時檢測航站樓供電系統負載情況、場內充電設施使用狀態以及車輛定位與充電需求等信息,通過車輛調度與電力負荷和充電設施輸出調度實現智能調度充電服務,充分利用場內現有電力容量,最大化提高充電基礎設施利用率,實現錯峰充電、有序充電的目標。

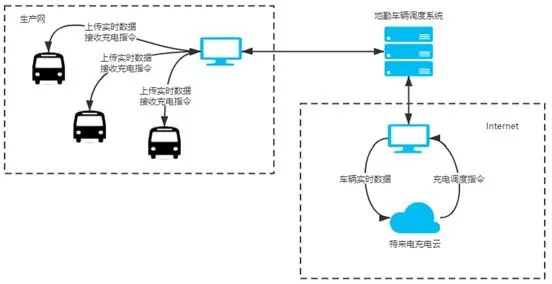

調研中了解到地勤公司原有車輛調度系統,實現車輛的定位與運營調度等功能。 經各方研究比選,將原有車輛調度系統和充電系統的充電系統云平臺打通配合實現通信。 車輛調度系統基于物聯網、云計算、移動互聯網和大數據技術,打造充電網、車聯網、互聯網“三網融合”的云端平臺。 采集車輛數據后傳遞給充電云,由充電云根據供電系統的負荷情況、充電設施的充電計劃和車輛的充電需求生成各個車輛的實時充電計劃,并將充電調度信息傳遞給地勤公司數據網,通過地勤的車載終端來給司機下發指令,完成車輛充電計劃,實現可視化、智能調度充電,為用戶提供更經濟、安全、智能的充電服務。 如圖3 所示。

圖3 智能交通綜合調度調度原理

(2)安全監控系統

在每個充電站內設置了視頻監控及火災預警系統,利用熱成像、火焰檢測等技術自動監視充電設施與現場情況,發生火情能夠第一時間報警。 監控系統后臺與監控席位設置在機場AOC 大廳,當坐席人員收到系統或電話報警后,立即通知機場消防、運維班組、區域管理單位和相關部門進行應急處置。 為提升處置效率,還為區域管理單位預留了視頻接入端口;同時,充電樁有應急聯系方式,現場人員發現火情,可第一時間撥打應急電話,工作人員也將立即響應,盡快消除隱患。

為防止電動汽車充電起火事故發生,系統設置設備保護與大數據防護兩層保護。 第一層為“設備保護層”,當充電過程中出現電池異常、溫度過高、電池過充等情況時,系統會主動防護終止汽車充電,防止事故發生。 第二層為“大數據防護層”,通過云平臺及大數據技術,記錄車輛每一次充電產生的數據,并與同款車型的數據進行比對,當計算分析的數據出現異常時,系統發出報警甚至終止充電,從而保護用戶充電的安全。 系統還對車輛電量剩余電量(SOC)進行限制,當電量達到90%時自動停止充電,進一步提升充電安全系數。 此外,針對車輛充電產生的數據系統定期提供安全防護檢測分析報告,分析主動防護數、防護比例、問題車輛、綜合結論等信息,為用戶提供安全、可靠的參考數據。

(3)計費系統

平臺為每個駐場單位建立充電賬戶,并將用戶屬下的相關車輛錄入系統,車輛充電實現“即插即用”,每次充電發送簡報給當班司機,每月分車輛自動生成充電量與費用報表進行結算,避免每次充電的刷卡、掃碼等繁瑣流程,提升用戶體驗性。

4 結束語

本項目飛行區場內電動汽車充電基礎設施首期工程于2020 年下半年建成并陸續投用,電力設施與智能交通綜合調度系統也于今年6 月初建成上線,目前設備與系統運行正常。 本項目的建成為既有大型機場提供高效、集約式發展的場內電動汽車充電基礎設施建設提供案例范本。 同時,隨著場內電動汽車增加,充電需求將不斷增長,由此產生的充電基礎設施建設需求與方案、場內電力供需矛盾與充電安全問題必將更加突出。 本文旨在拋磚引玉,期待更多同行共同探索相關建設方案與技術措施,共建綠色、安全、可靠、高效、智慧的場內電動汽車充電基礎設施,為實現“雙碳”目標貢獻民航力量。