引起云南省珠芽魔芋葉斑病的鏈格孢菌種類鑒定

王啟宇, 楊 敏, 魏環宇, 吳治興, 趙婭紅, 呂怡穎, 盧 超,劉佳妮, 柯艷果, 余 磊*, 黃飛燕*

(1. 昆明學院農學院, 云南省都市特色農業工程技術研究中心, 昆明 650214;2. 云南農業大學植物保護學院, 昆明 650201)

魔芋是天南星科Araceae 魔芋屬Amorphophallus多年生草本植物[1],是目前已知植物中唯一能大量提取葡甘聚糖(KGM)的植物[2-4]。KGM作為一種優質可溶性膳食纖維,具有極佳的成膜性,黏彈性及高效吸附性等特性[5-6]。因此,魔芋在醫藥、保健及石油化工等領域具有極大的開發應用前景[7-9]。珠芽魔芋Amorphophallusbulbifer是近幾年西南地區主推的優質種質資源。相比于傳統魔芋,珠芽魔芋不僅可以用地下部塊莖和實生種子繁殖,也可以通過葉柄分叉處著生的氣生珠芽繁殖,這一特性使其在繁殖系數、產量質量、經濟效益等方面更具推廣價值[10-12]。目前,云南珠芽魔芋種植面積已超過574 hm2,每年每公頃產 0.2~0.4 t。隨著珠芽魔芋推廣種植面積的不斷擴大,自然環境的變化及致病菌持續積累,病害對珠芽魔芋推廣及產業發展所造成的影響日漸嚴重。

現階段關于珠芽魔芋病害的研究較少。Yu等報道珠芽魔芋貯藏期病害主要由茄病鐮孢Fusariumsolani、尖鐮孢F.oxysporum及灰霉菌Botrytiscinerea侵染而發生,人工接種發病率分別為100%、83%及95%,并針對不同病原菌開展了相應的藥劑防治研究[13]。Yang等研究發現膠孢炭疽菌Colletotrichumgloeosporioides侵染會引起珠芽魔芋葉斑病[14]。魏環宇等報道軟腐果膠桿菌Pectobacteriumaroidearum是引起珠芽魔芋軟腐病的致病菌[10]。吳旭等對不同品種珠芽魔芋細菌性軟腐病抗性做了系統的比較和鑒定[15]。

珠芽魔芋葉斑病田間主要危害葉片,病斑多數沿著葉尖、葉緣或葉脈發生,發病初期在葉片上形成淺褐色小斑點,斑點中間多透明或灰色;至發病中期常形成穿孔,病斑周圍亦有黃色暈圈;發病后期病斑擴大形成不規則大斑塊,葉片邊緣黑褐色并壞死,在病斑黑褐色部位常明顯著生有黑色小顆粒,發病嚴重時整個葉片布滿斑痕,枯死并脫落,新發及成熟葉片均可發病,傳染性強。本文對引起該病害的致病菌進行了形態學鑒定和分子生物學鑒定,以期為田間防治提供依據。

1 材料與方法

1.1 病害癥狀觀察和病原菌分離

于云南省西雙版納傣族自治州、德宏傣族景頗族自治州珠芽魔芋種植區采集典型病樣,采用常規組織分離法分離,將分離得到的菌株轉移至PDA培養基進行純化和形態觀察。

1.2 致病性測定

選用健康無病,無傷痕的魔芋葉片,用75%乙醇多次擦拭表面后再用無菌水反復沖洗,選取代表性菌株BNYB03配制濃度為1×106個/mL的孢子懸浮液;針刺法于葉片創傷處滴0.5 mL孢子懸浮液;懸滴法將1 mL 孢子懸浮液直接滴于健康葉片,對照滴等量無菌水。每株接種2片健康葉片,每處理3次重復,每次重復3株,每24 h觀察1次,發病后從發病組織再次分離,并觀察是否和接種菌相同,接種后15 d計算發病率。

1.3 病原菌形態學觀察

肉眼觀察在PDA培養基上純培養的菌落形態。挑取菌落上的分生孢子,在光學顯微鏡下觀察分生孢子及分生孢子梗的形態并測量分生孢子的大小,參照文獻[16-20] 確定病原菌的種類。

1.4 病原菌的分子生物學鑒定

取純培養的病原菌,刮取培養基表層菌絲,于液氮中快速研磨,利用真菌通用引物[21]和特異引物[22]對該病原菌的 rDNA-ITS、EF-1α和β-tubulin基因進行了 PCR 擴增 (引物見表1),PCR產物用1%瓊脂糖凝膠檢測后,送生工生物工程 (上海) 股份有限公司測序,利用DNAMAN軟件對測序結果進行多重比較,測序結果登錄NCBI (https:∥blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast),利用 BLAST 進行同源性比對;使用 MEGA 7 構建系統發育樹。

表1 病原菌的 rDNA-ITS、EF-1α和β-tubulin基因的PCR擴增引物Table 1 PCR primers for amplifying rDNA-ITS, EF-1α and β-tubulin genes of the pathogen

2 結果與分析

2.1 發病癥狀

該病主要危害葉片,且成熟葉和新葉均可見發病。病斑多數沿葉緣或葉脈發生,發病初期,出現圓形黃色斑點,約2~3 mm,周圍多有黃色暈圈;隨著病情發展,逐漸形成大塊棕色病斑或融合形成不規則大斑塊,并持續向兩側葉緣及葉片中央侵染,最終危害整株葉片 (圖1)。若陽光灼傷葉片后,連續陰雨天氣易加劇該病害蔓延。

圖1 珠芽魔芋葉斑病田間典型癥狀Fig.1 Typical symptoms of Amorphophallus bulbifer leaf spot disease in the field

2.2 病原菌的分離及致病性測定

針刺法接種在接種后 3 d 開始發病,接種后15 d發病率為100%,葉面病斑初為圓形或橢圓形黃色小斑點,后期病斑逐漸擴大,且中央顏色逐漸變為黃褐色,病斑周圍帶有明顯黃色暈圈 (圖2a)。懸滴法接種在接種后 5 d可見圓形或橢圓形黃色斑點,后期癥狀與針刺法相同 (圖2b),接種葉片均發病。對照葉片未見發病 (圖2c)。取發病葉片再次分離可得到接種菌株。對照葉片未分離出接種菌。根據柯赫氏法則,證明接種菌株BNYB03為該葉斑病的致病菌。

圖2 人工接種珠芽魔芋葉斑病病原引起的癥狀(接種后15 d)Fig.2 Symptoms caused by the pathogen of the leaf spot of Amorphophallus bulbifer at day 15 after inoculation

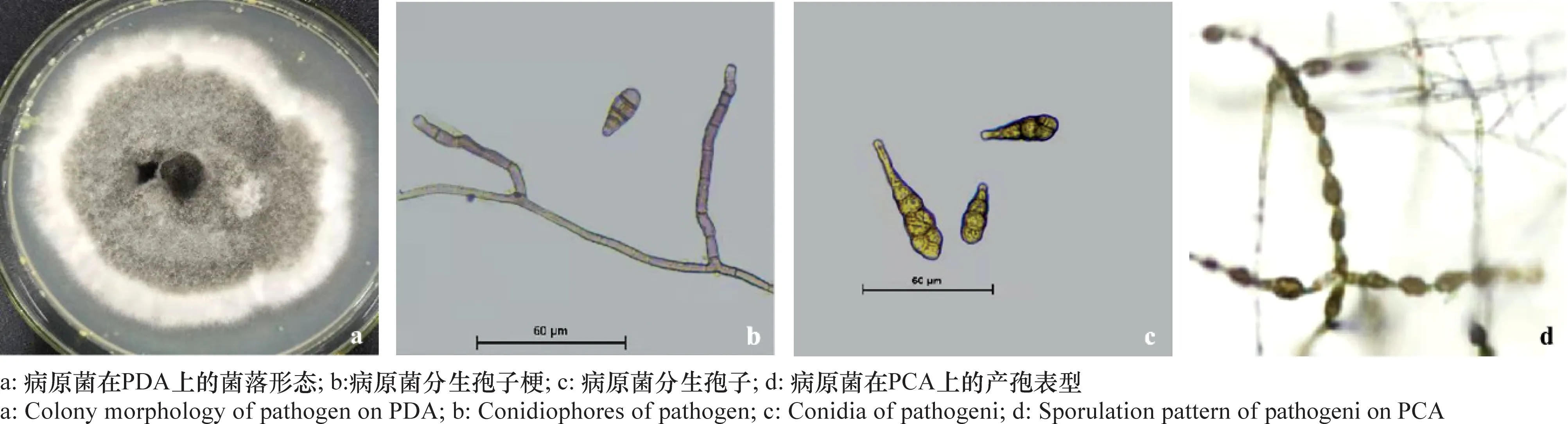

2.3 珠芽魔芋葉斑病菌的形態特征

經柯赫氏法則確定的病原菌,菌落在 PDA 培養基上呈灰青色,毛氈狀 (圖3a)。于主菌絲上生成淡褐色或暗褐色的分生孢子梗,大小為(19.3~37.9)μm×(1.7~3.2)μm, 有隔膜(圖3b)。分生孢子黃褐色,大小為(19.7~31.9)μm×(7.4~12.5)μm,多數為倒棒形,少數為卵形或近橢圓形,具2~6個橫隔膜,1~5個縱 (斜) 隔膜,隔膜處縊縮(圖3c)。在 PCA 培養基上,7 d 內可以形成超過10個孢子連成的無分支孢子鏈 (圖3d)。依據菌株的形態特征,參照文獻[16-20]關于鏈格孢種的形態描述,初步鑒定該病原菌為細極鏈格孢Alternariatenuissima(Fr.) Wiltshire。

圖3 珠芽魔芋葉斑病菌的形態特征Fig.3 Morphological characteristics of pathogen causing the leaf spot of Amorphophallus bulbifer

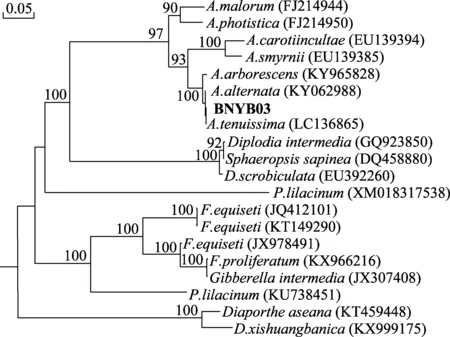

2.4 病原菌的分子鑒定及系統發育分析

針對該病原菌的rDNA-ITS、EF-1α和β-tubulin基因序列進行了PCR擴增,分別獲得長度為550 bp、280 bp和542 bp的片段。將測序結果登錄NCBI(https:∥blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast)進行BLAST比對,結果表明,該病原菌與A.tenuissima的相似性為99%~100%。

基于rDNA-ITS,EF-1α和β-tubulin基因構建系統發育樹(圖4~圖6)。結果顯示,BNYB03的rDNA-ITS基因與已登錄的A.tenuissima(登錄號:MG975633) 相似性較高;BNYB03的EF-1α基因和β-tubulin基因分別與已登錄的A.tenuissima(登錄號:LC136865)和A.tenuissima(登錄號:JQ811941)的相似性達到100%。結合形態特征,最終鑒定細極鏈格孢A.tenuissima(Fr.) Wiltshire是引起珠芽魔芋葉斑病的病原菌。

圖4 基于ITS序列構建的代表菌株系統發育樹Fig.4 Phylogenetic tree based on ITS sequences of representative isolates

圖5 基于EF-1α 序列構建的代表菌株系統發育樹Fig.5 Phylogenetic tree based on EF-1α sequences of representative isolates

圖6 基于β-tubulin序列構建的代表菌株系統發育樹Fig.6 Phylogenetic tree based on β-tubulin sequences of representative isolates

3 結論與討論

本文從西雙版納、德宏州等珠芽魔芋種植區采集葉斑病典型病樣,將病原菌分離并接種于健康珠芽魔芋,發病癥狀與田間癥狀一致,接種病株亦可同樣分離得到此病原菌,完成柯赫氏法則驗證。對病原菌的形態學鑒定發現本研究菌株孢子的橫隔數為2~6個,可形成超過10個孢子連成的無分支孢子鏈態,結合文獻[16-20]對鏈格孢屬菌的描述對比分析,發現本研究菌株形態特征同細極鏈格孢A.tenuissima極為相似,結合病原菌rDNA-ITS,EF-1α和β-tubulin基因序列分析結果,最終明確引起珠芽魔芋葉斑病的病原菌為細極鏈格孢A.tenuissima(Kunze) Wiltshire。

目前,國內外有較多關于鏈格孢屬真菌侵染而引起植物葉斑病的研究報道。王彩霞等研究發現葡萄葉斑病病原菌為鏈格孢Alternariaalternata,葡萄鏈格孢A.viniferae和喬木鏈格孢A.arborescens,且3種病原菌單獨侵染或復合侵染均能引起葡萄葉斑病[23],而劉梅等研究發現平頭炭疽菌Colletotrichumtruncatum也是引起葡萄葉斑病的致病菌[24]。此外,細極鏈格孢A.tenuissima侵染還會引起蠶豆[25]、甜葉菊[26]等多種植物葉斑病。Yang等研究發現,膠孢炭疽菌C.gloeosporioides是引起珠芽魔芋葉斑病的病原菌[14],而細極鏈格孢侵染所引起的珠芽魔芋葉斑病在國內尚屬首次報道。

本研究調查發現,珠芽魔芋葉斑病田間發病率一般為7%~15%,每年9月 - 11月是珠芽魔芋葉斑病發病高峰期,重癥區域損失可達25%以上,表明鏈格孢屬真菌生長和繁殖受溫度、濕度的密切影響,夏季與早秋適宜的環境溫度加劇了鏈格孢屬病原菌的侵染和病害發生。因此,應在病害高發時期加強農業防治,調整和改善作物生長環境,創造不利于病原物生長發育的生態位,控制傳播途徑,削弱侵染活力,預防病害大規模暴發。后續還需要對珠芽魔芋葉斑病病原菌種類和優勢種群做系統調查,明確該病害發生與流行規律,為珠芽魔芋葉斑病防治技術研究奠定基礎。