明末安慶阮氏家班與懷寧黃梅山

□ 項結權

黃梅戲是以安慶地區民間音樂為基調,用安慶地區方言演唱的地方戲曲藝術,起源并發展壯大于安慶地區,是安徽省主要地方戲曲劇種之一,也是我國五大戲曲劇種之一,被譽為“中國最美鄉村音樂”。黃梅戲曾用名小戲、采籃戲、采茶戲、花鼓戲、二高腔、黃梅調、懷腔、府調和皖劇等。1953 年安徽省黃梅戲劇團的成立,始定名為“黃梅戲”。

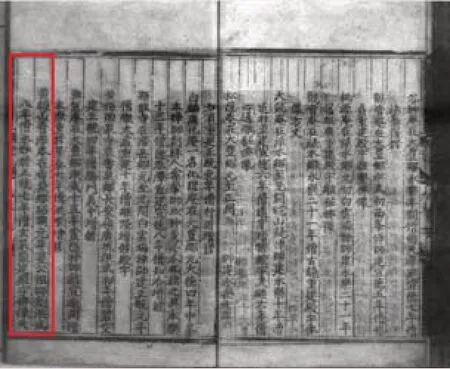

近來筆者根據新發現的日本國立公文圖書館所藏孤本阮自華《霧靈山人詩集》,并通過多方查找資料,經綜合研究認為:黃梅戲的前身“黃梅調”的名稱來源于懷寧縣的黃梅山,黃梅戲的形成與明末安慶“阮氏家班”有著密不可分的關聯。

(收藏于日本國立公文圖書館的孤本阮自華《霧靈山人詩集》封面)

懷寧黃梅山的記載

黃梅山地處懷寧縣石鏡鄉,明清時期,山上有多座廟宇,山下有集市,周圍人文薈萃,民歌小調盛傳,熱鬧非凡,名氣很大。

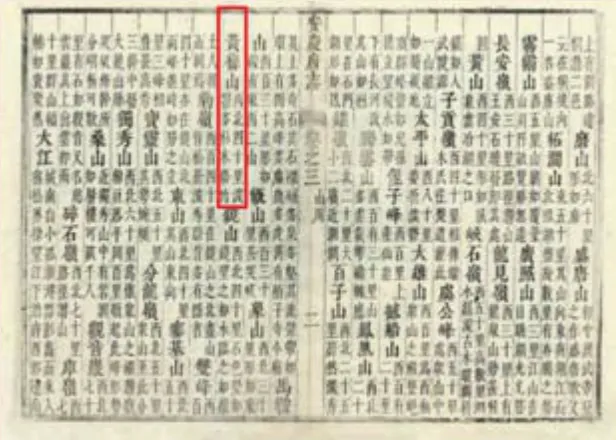

關于黃梅山地名的來歷,藏于國家圖書館的明天順《直隸安慶郡志》記載:“黃梅山普澤庵,在壽泉鄉,紹興元年晏公祖師創。”(1)

(收藏于國家圖書館明天順六年版《直隸安慶郡志》關于黃梅山的記載)

從清初府縣志開始,對黃梅山就有了較多的記載。收藏于國家圖書館的康熙十四年《安慶府志》載:“黃梅山,西北四十里,深郁,多杉木修竹。”(2)同時還有了關于“黃梅庵”的記載,如康熙十四年《安慶府志》載:“黃梅庵,在石鏡山,邑人阮堅之建石瀨閣。”(3)此處“石瀨閣”前當有脫文。道光《懷寧縣志》載:“黃梅庵,在石鏡山,郡紳阮自華建,有石瀨閣。”(4)這里明確了黃梅庵為阮自華所建。到民國《懷寧縣志》則載:“黃梅庵,在黃梅山,明邑紳阮自華建,有石瀨閣,今圮。”(5)至此明確了阮自華與黃梅山的關系,也就是說當時該地主要是以石鏡山聞名,而黃梅山地名或許雖已存在,但并無名氣,以至于明代安慶府志均無記載,直到阮自華修建黃梅庵后,黃梅山名才逐漸為更多的人知曉,從而才被府縣志詳細記載流傳。

(藏于國家圖書館康熙十四年《安慶府志》關于黃梅山的記載)

阮自華的黃梅山別業

阮自華(1562—1637 年),字堅之,號澹宇,是抗倭名將阮鶚之子。萬歷二十六年中進士,初任江西饒州,再任福建福州推官,后轉戶部郎,榷稅山東德州。因“著廉干聲”,約在萬歷四十年前后,升任甘肅慶陽知府。崇禎初年調任福建邵武知府,興利除弊,不遺余力。崇禎三年辭官歸里。

《阮氏宗譜》載:阮氏一門,自唐以來世居桐城藕山(今屬樅陽縣)。(6)從阮自華這一輩起,其堂兄自嵩、自岱及侄以鼎等在外為官,于是便在當時的安慶府衙所在地置辦了產業,從而移居懷寧。

從阮自華的《藕山山中居獻諸父兄》詩句“傳家本林下,起第入城中”中可以得知,阮自華遷居懷寧時間是在其中進士以后。遷居懷寧后,不僅在城區購有住所,而且在懷寧鄉下也有“別業”,位于懷寧石鏡。阮自華有詩《別業在石鏡上還買山其下筑堤引水灌花為老計或迂之賦以答》:

數陰蘭曲意如何?暢許牛衣老放歌。

玄草肯教奇字少,青山能為野人多。

落花座上春相借,回渚琴前水自過,

不道風光同鹿豕,肯令歲月讓煙蘿。

從詩標題可以看出,阮自華的別業是在石鏡,這里提到的石鏡是當地大地名,具體應該是在石鏡山東南的黃梅山,這從阮自華在黃梅山建黃梅庵石瀨閣、阮以震建黃梅溪閣等線索可以得到印證。另有一首《石鏡山莊贈內》,說明別業叫做“石鏡山莊”。《出集賢門道高橋蓮花鋪至石鏡山莊抵霧靈作》則注明了從城區出發到石鏡“霧靈”的路徑:

環峰繚繞下云泉,平道攸揚入洞天。

疊亞晴巒殊翠譪,魯差寒石崁青煙。

深山使我忘情慮,古路知卿有宿緣。

只此巢由買何處,西嶺神霧隱重玄。

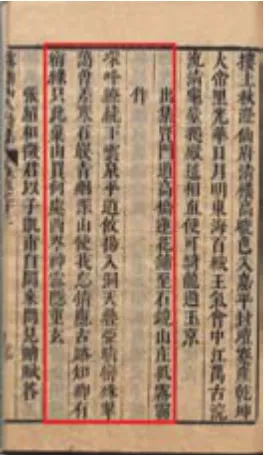

(阮自華《霧靈山人詩集》卷九之十二第七頁)

從民國《懷寧縣志》保存的“道光志縣全境圖”(7)上看,從縣城去黃梅山,的確經過集賢關、高橋嶺、蓮花鋪。按志書記載,這段路程有四十里。民國《懷寧縣志》記載“黃梅山,山有天池,吐霧則雨”(8),故此阮自華此詩所說的“霧靈”當是黃梅山。這也進一步證明了阮自華的別業在黃梅山,其號“霧靈山人”也是得于此山。

阮自華的“聲伎家班”

阮自華少年時候就接觸過昆曲、高腔等,十八歲時候,與戲曲作家張鳳翼、戲曲評論家潘之恒等有過交往。

萬歷二十七年,阮自華初任江西饒州推官,在江西期間他不僅與戲曲家湯顯祖有過交往,而且還接觸了真正的弋陽腔。萬歷二十八年,阮自華被委任為福建福州推官,在這里結識了被稱為閩劇鼻祖的曹學佺。曹學佺,字能始,福州府侯官縣人,精通音律,擅長度曲,曾譜寫閩劇的主要腔調逗腔,被認為是閩劇始祖之一,他在家鄉建有石倉園,并辦有“曹氏家班”。阮自華在福州任職期間,經常和曹學佺一起吟唱詩詞、交流戲曲,結識了當地的很多文人墨客。

萬歷三十年秋天,阮自華經過姑蘇時又與潘之恒見面交流,其詩《壬寅秋出理閩越過姑蘇鄧明府招同潘景升汎吳山下晚月金閶旦別得芳字》:

錦帆涇里奏招商,客是南州舊酒狂。海氣深秋覃月色,潮陰曲岍擁波光。

嚴更水外金壺細,急杵城高玉露涼。無那征心愁出日,扁舟東欲到扶桑。

萬歷三十一年,戲曲大師屠龍出訪福州,因此成就了烏石山的“梨園大會”。屠隆,字長卿,一字緯真,浙江鄞縣人,好游歷,博學,精通曲藝。屠隆寫戲編戲演戲,家中自辦戲班,聘請名角。戲曲主張“針線連絡,血脈貫通”,“不用隱僻學問,艱深字眼”,編導過整出戲無曲,賓白演出始終(話劇的雛形),廣受歡迎。阮自華在此之前與屠隆有過交流,并有詩《贈屠緯真》,屠龍也為阮自華早年的詩集寫過詩序。年過花甲的屠龍受阮自華的邀請,來到福州,阮自華十分欣喜,一連寫下《聞緯真見訪已下閩關喜而賦此》七言絕句十四首。屠隆的到來,是福建戲曲界的盛事,阮自華決定舉辦一場大會,時間就是當年的中秋,地點在福州南門西側的烏石山鄰霄臺。

這年中秋,阮自華與曹學佺等邀集了閩、浙、皖等地,以及琉球等國的詩詞、戲曲愛好者七十余人,這中間包括福州的昆曲愛好者陳一元、詩人鄧原岳、精通音律的曲家陳鳴鶴、謝在杭,以及徽州府著名布衣詩人、戲曲作家吳兆等各界名流,當然還包括福州當地的官宦文人等,一時間斯文雅集,盡現榕城風流。

錢謙益《列朝詩集》“阮邵武自華”條:“嘗大會詞客于凌霄臺,推屠長卿為祭酒,絲竹殷地,烈炬熏天,宴集之盛,傳播海內。”(9)又“屠儀部隆”條:“阮堅之司理晉安,以癸卯中秋,大會詞人于烏石山之凌霄臺,名士宴集者七十余人,而長卿為祭酒,梨園數部,觀者如堵。”(10)在宴會上,屠隆當場“幅巾白袖,奮袖作《漁陽摻》”,鼓聲一作,廣場上觀眾聚精會神,鴉雀無聲。劇情精彩高潮時,猶如“山云怒飛,海水起立”。屠隆的鼓技令人驚嘆不已,一時傳為佳話。曹學佺也帶 “曹家班”到烏石山為賓客們演唱《荔枝紅》。

對于這次集會,阮自華有詩《鄰宵臺大會》:

玄攬極明都,頃委匯靈異。綺陵若綴組,千里一環峙。衍陸蕩金景,磅礴燦精氣。

群英似云起,四國皆來聚。百川東到海,朝宗於此會。喆匠多苦心,所見各成媚。

掞藻旉嘉觀,清言散晴曙。秋蘭被崇巘,潮音奏天際。吏情來無俗,丹穴信人智。

(阮自華《霧靈山人詩集》卷四之五第四頁)

萬歷三十二年,阮自華自福建辭官歸里,回到安慶,他招募伶人,創辦了家庭戲班,以昆曲、高腔等聲伎自娛。這是皖江地區有據可考的第一家戲班。

同時阮自華與安慶名士程禹璜、劉長秀、吳應鉉等結“海門大社”,他們在吟詩作賦的同時,也欣賞著阮氏聲伎家班的表演。除了本地名士欣賞外,也吸引了外地戲曲愛好者及戲曲家來觀摩。除閩劇鼻祖之一的曹學佺以及徽州布衣作曲家吳非熊等前來欣賞外,阮自華還邀請了古稀之年的戲曲評論家潘之恒來安慶觀摩,并有詩《潘景升座觀伎作兩首》:

其一:秦淮碧玉少時家,桃杏芳春及破瓜。小試拓枝嬌不轉,解頤含睇向人斜。

其二:碧玉秦淮色共春,渡頭桃葉一枝新。誰教此夜朱顏發,應是河陽縣里人。

潘之恒觀摩阮自華的“聲伎家班”表演后,在《亙史·雜篇·敘曲》中說:“云間傾六朝之艷,而皖上與之頡頏矣。”(11)

阮自華的“聲伎家班”不僅能演昆腔等高雅之調,而且還能唱田野歌謠。萬歷三十五年,曲作家吳夢旸(明浙江歸安人,字允兆。好吟詩,善作曲)來安慶拜訪阮自華,吳夢旸有詩《集阮堅之宅》:(12)

入座稱支許,清言永此宵。鳥歸疑落羽,樹靜惜空條。

茗盌香初合,蘭缸燼半銷。鄉園肥筍蕨,田野美歌謠。

掌故猶人代,從時本圣朝。漫求今夕事,但聽往來潮。

從吳夢旸詩中可以看出,這是一個鄉村夜晚,樹靜鳥歸,在阮自華鄉下別墅中品著香茶和土特產,聽著阮自華“聲伎家班”歌伎演唱的動聽鄉村田野歌謠,漫無目的談論古今往事。詩中“田野美歌謠”自然指的是阮自華所搜集、創作的民歌、民調。

阮自華的“聲伎家班”除了演唱昆曲、民歌、民調外,也參加民間燈會表演。阮自華有詩《十六日社聚江廛觀張燈作伎得偏字》:

淑景煙宵接,華燈昨夢駢。

暗潮滿月后,芳歲早梅前。

江路兼天白,風光不夜偏。

陽春有絕調,相邇踏歌傳。

從詩題可以看出,這是正月十六,元宵的后一日,阮自華與其海門大社的成員一起聚集在安慶江邊的一處房子里,觀看燈會以及其聲伎家班在燈會上的表演。其侄孫阮大鋮也將安慶民間龍燈舞寫入了傳奇戲曲《春燈謎》劇本。

阮自華舉辦“聲伎家班”除了自娛外,還社集聽曲或招待來客,其詩作有《甲寅使薊門歸瀚長至,后二日社集觀伎得堂字》《吳中書、劉山陰集仲兄宅觀伎》,同時也享受著別人用“聲伎”招待自己的待遇,阮自華有詩《集王都尉宅觀劇》等。

阮自華在觀看他人“家伎”表演的同時,也吸收了不少“新聲”,他在《集王都尉宅觀劇》中就這樣寫:“蕊宮百戲萃神仙,玅伎新聲接輔筵。繞座青山生玉琯,允堂白雪散朱弦。”

阮自華不但“好從學佛者游”,而且與道教交往也比較多,他對道家音樂也十分喜愛,比如其詩《集巖宮道士鼓吹數十部飲天門上》中有:“百群笙瑟千環佩,不道人間迎使名。”《秋同何季朗著作汪叔度錢爾卓曉上鼓上道觀望華臺見筠卿梳頭詩》中有:“安罷玄龍出相閣,道人齊唱藐姑來”,“欲吊青蓮在秋浦,和人依笛和清平”。

萬歷四十二年,阮大鋮加入了阮自華的“海門大社”,阮自華有詩《甲寅使薊門歸瀚長至,后二日社集觀伎得堂字,是日,白瑕仲、從孫集之入社》:

蓬蒿三徑掩茅堂,吏苦風塵得故鄉。楚峽琴心在流水,燕臺七首襲飛霜。

歲寒松柏參天竝,至日云霞引律長。況復吳兒能度曲,充筵白雪有輝光。

從詩句“況復吳兒能度曲,充筵白雪有輝光”可以看出,年輕的阮大鋮能作曲、唱曲,可為今后的集社增加亮點,而且為阮氏“聲伎家班”自我“度曲”增加了主要力量。

阮自華的“聲伎家班”在安慶“中江樓”, 《安慶府志》:“中江樓,在鎮海門外,江磯之巔。明郡紳阮自華建結海門大社于此。”(13)阮自華也在《大雨社集中江樓》詩序中曰“樓本踞磯”。中江樓為阮自華所建,其有詩《中江樓成社聚得行字》:

歸去來兮江上行,江春蘭茞幸尋盟。暮年萬事先止足,故國千山愜遠情。

秀潁藪虧依欄出,空明浩渺入樓平。即看日夕盈佳氣,肯待移文累友生。

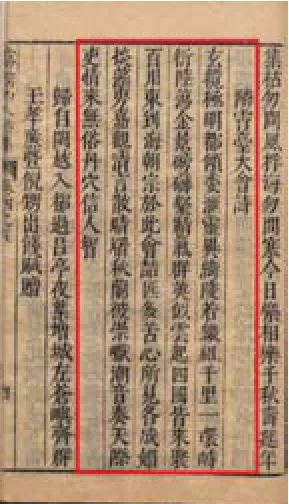

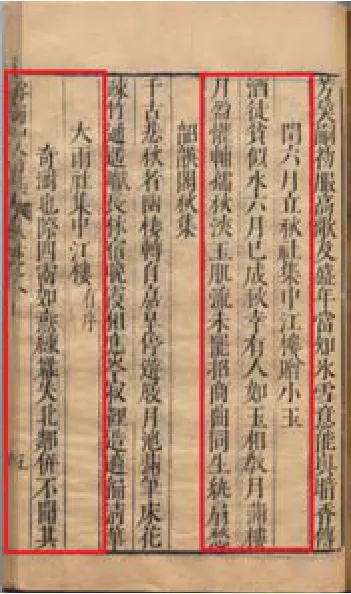

從詩句中可以看出,中江樓建設于阮自華的晚年時期,阮自華關于中江樓有年代記錄的詩有《丙寅秋霽上中江樓》,丙寅年是天啟六年,也就是1626 年,阮自華另一首《閏六月立秋社聚中江樓贈小玉》也是天啟六年所作,因為天啟六年閏六月,詩作中描述了歌伎小玉:

酒徒貧似水,六月已成秋。幸有人如玉,相教月滿樓。

月盈懽輔孺,秋浹玉肌流。未罷招商曲,同生紈扇愁。

(阮自華《霧靈山人詩集》卷六之八第五頁)

懷寧名士、與阮自華同結海門大社的吳應鉉也有一首《又六月初飲中江樓贈美人小玉》(14):

一顧失顏暑,何來片云親。未將云入夢,自許水為神。映月不借色,凌波豈動灰。高樓欲飛去,莫是弄蕭秦。

阮自華與吳應鉉的詩時間相同,地點均為中江樓。也說明中江樓建設在天啟六年左右。中江樓成后,阮自華便將其的“聲伎家班”遷到了中江樓。

阮自華還有詩《中秋后一日望社集中江樓得云字》《初冬集中江樓》《中江樓聽雨社作》《中江樓天柱見志喜社作》等。崇禎五年,阮大鋮在此結“中江詩社”。

阮自華除了創辦“聲伎家班”,還創作了不少《古樂府》及其他曲牌,而且還親自演劇。崇禎六年,二十二歲的方以智拜望古稀之年的阮自華,從之聽講《離騷》,方以智并《膝寓信筆》載:“吾郡阮堅之先生每日讀書有課,雖宴客、演劇,彼自翻書。”(15)在阮自華的影響下,“方以智曾化名吳石公,作《錦纏玉》傳奇,親教伶人”。(16)

程演生所著《皖優譜》中載:“皖上阮氏之家伎于天啟、崇禎時,名滿江南。”這段話看似是寫阮大鋮,但天啟年間阮大鋮均忙于官場,直至崇禎二年才因“逆案”罷官才回到安慶,在安慶期間,創作、扮演戲曲。崇禎八年,阮大鋮避居南京,后才有了南京的“阮氏家班”。再者,阮大鋮的“阮氏家班”主要活動在南京。所以《皖優譜》所記實則是指阮自華在安慶所創辦的“聲伎家班”。

阮以震的黃梅溪閣

阮自華有四個兒子:以震、以蒙、以觀、以頤。《阮氏宗譜》卷二載:以震,行孝十三,字長子,號開梧,太學生,生萬歷丁酉七月二十五日,卒崇禎癸未九月二十八日。

阮以震出生那年,達觀禪師來安慶天柱山馬祖庵駐錫說法,阮自華與桐城吳應斌請上敕建佛光寺,阮以鼎高中舉人。第二年,阮自華與阮以鼎均中進士。其后,阮自華舉家從桐城藕山遷居懷寧。

阮自華的詩集《霧靈山人詩集》中有多首詩寫到阮以震:《漕白河示震兒》《送兒震、金任甫、張王兩甥讀書山中》《題兒震山中課》《天啟二年歸,伏集景行樓社,陳幼謙山人,程禹璜、劉長秀、白安石文學及兒震、從孫南阮、集之十四輩得方字》等。阮自華雖說對兒子寄予厚望,但是阮以震卻沒有成就功名。

阮以震雖說年齡比阮大鋮小11 歲,但輩分卻長一輩,因此阮大鋮稱阮以震為“長子叔”或“十三叔”。阮大鋮與阮以震的關系十分密切,從阮大鋮的詩作中可以看出。阮自華年老時體弱多病,中江樓與“聲伎家班”自然由其兒子阮以震接收管理。阮大鋮有詩《秋登十三叔中江樓》:(17)

詠懷久擅竹林幽,作達還開江上樓。露白汀沙難辨月,潮青島嶼各臻秋。

春流魚涌桃花沫,彥集人依杜若洲。倍喜圣時漁稅薄,盡容載酒狎輕鷗。

阮以震后在黃梅山建“黃梅溪閣”,建成之日,阮大鋮等前去祝賀,并有詩《長子叔黃梅溪閣成同白瑕仲前之弟夜集》:(18)

考室枕高煙,幽棲此地偏。暄巖覆秋葉,媚壑滴春泉。

屨斂山鐘后,杯開嶠月前。今宵溪閣夢,應降竹林賢。

黃梅溪閣落成,阮大鋮與白瑕仲(白瑜,字瑕仲,一字安石,桐城人)和堂弟阮前之前往集會,阮大鋮贊嘆此處是隱居的好地方,環境優雅,安靜舒適。

阮以震“黃梅溪閣”的建造時間已難考證。阮大鋮《長子叔黃梅溪閣成同白瑕仲前之弟夜集》載于《詠懷堂詩集》(19)卷三,該書卷首有葉燦、鄺露的詩序及阮大鋮的自序,所署時間為崇禎乙亥,也就是崇禎八年,其時阮大鋮49 歲,阮以震38 歲,阮自華還在世,已經73 歲。說明阮以震的“黃梅溪閣”是在阮自華在世的時候就建造了,時間在崇禎八年以前。

阮大鋮寫阮以震的詩還有《邀瑕仲長子叔前之弟過百子山別業》《同大方損之長子叔衡之兄集之弟素園得威字》《寓秦淮與長子叔水閣相對有懷茲園公》《感時賦慰十三叔并諸兄弟》(20)等。

阮以震在當時安慶文壇也算是“風流人物”,懷寧名士吳應鉉有詩《阮長子新納范姬戲贈》:(21)

千金不惜買聘婷,玉鏡新懸香閣扃。桃葉喚來何灼灼,柳條攀取更青青。

挑成鳳耦琴心醉,學戒雞鳴酒態醒。信說仙娥才似倩,天臺酬唱好誰聽。

《阮氏宗譜》載:阮以震配祭酒楊村女楊氏、繼配廬江進士朱來遠女、副室李氏。但未記載吳應鉉詩中的“范姬”。因桐城竹林堂《阮氏宗譜》在明崇禎六年(1633 年)二修,阮自華任主修,阮以震的前三位配氏,均在此次修譜之前已經與阮以震完婚。而后納的“范姬”在此之后,不知何故未入宗譜。從吳應鉉的詩考析,此“范姬”應是“歌姬”。

阮以震接手中江樓及“聲伎家班”時,正值明末動亂時期。崇禎十年正月,張獻忠軍隊突至石牌,前鋒至安慶城西20 里的大勝磯,巡按張煊告急。史可法、左良玉等率官軍迎戰。為避戰亂,阮以震將家屬及“聲伎家班”遷到偏僻的黃梅山。也正是這年,阮自華去世,后葬在懷寧黃梅山西邊的寶靈山。

崇禎十六年,左良玉自池口引兵屯安慶。九月阮以震卒。

安慶阮氏家班的解散與黃梅調名稱的由來

《阮氏宗譜》載:阮以震生四子:大祺、大禎、大祉、大祜。由于長子大祺早卒,阮以震去世后,在黃梅山的“阮氏家班”自然由其當時只有二十余歲的次子大禎擔任“班主”。

清順治元年,明朝皇室衣冠南渡,福王朱由崧在南京登基稱帝,是為弘光帝。當時南明朝政被馬士英、阮大鋮等人把控,他們排擠東林黨人,并對左良玉處處設防。左良玉得知這個消息后,就打著清君側的旗號,向南京進軍。在進軍途中,左良玉已經去世。

順治二年四月七日,左玉良之子左夢庚破安慶,夏完淳《續幸存錄·南都大略》載:“左氏復下破安慶,盡殺阮氏……”。正是這次事件,安慶“阮氏家班”第三任班主阮大禎身受重傷,于當年八月卒,其妻子胡氏及不滿一周歲的兒子在此次事件中遇難。由此,安慶的阮氏聲伎家班徹底分崩離析,伶工散落民間。

伶工散落民間后,“阮氏家班”所唱的曲調,以及阮自華等在黃梅山等地收集、創作“田野美歌謠”也隨之流入民間。

“阮氏家班”所唱的曲調原來均為待客或自娛自樂形式,特別是被曲作家吳夢旸所稱贊的“田野美歌謠”,其腔調變化自如,易于傳唱,加上用懷寧本地語言演唱,在民間頗受歡迎。這些傳唱的伶工因忌諱左氏的屠殺以及阮大鋮晚年的聲名狼藉,沒人再提敢提“阮”字。因他們是因“左氏事件”躲入民間,又因腔調多樣化,所以散入民間的伶工稱這種腔調為“多多腔”,也是“躲躲”之意。

順治十年(1653)《太湖縣志·歲時》中記載道:“十五日,古謂上元日,俗謂元宵。神廟并各街市懸放花燈,……又或為俳優假面之戲,鑼鼓喧沓,老幼逐之為樂,至達旦焉”。清初時局穩定后,安慶民間燈會興起,由于“阮氏家班”的伶工曾參加過民間燈會表演,很快這些伶工成為了民間燈會表演的主要力量。據中國戲劇出版社2017 出版的《黃梅戲起源》記載:康熙中期,懷寧石牌已經出現了唱“多多腔”(黃梅調)的燈會班。

繼“黃梅庵”“黃梅溪閣”后,黃梅山上又建起了天池庵、儲祥庵等廟宇。到清初時期,黃梅山上僧尼云集,熱鬧起來,黃梅山由此名聲遠播。早期的戲班有班規“不準欺師滅祖”,認錯祖師,錯投門第,屬于欺師滅祖,不能為行業所容。因最早演唱“多多腔”的藝人均是來自黃梅山的阮氏家班,所唱的曲調也來自黃梅山,所以后來民間也稱“多多腔”為“黃梅調”。稱“多多腔”或“黃梅調”,其實均為了避諱“阮”字。而黃梅戲藝人選擇中秋節拜祖師爺,正是為了紀念“阮氏家班”創始人阮自華,因其萬歷三十一年中秋在福建福州組織了“四國皆來聚”的“梨園大會”。

由于早期文獻中沒有關于黃梅調的記載,因此這種來自民間的記憶就成為黃梅調溯源的主要渠道。當然,黃梅調經過幾百年發展變化,后來衍生出我們今天所稱的黃梅戲,是雅俗結合走向民間的必然。正如王兆乾先生在《燈·燈會·燈戲》一文中所說:“一種戲曲的形成與傳播,是很復雜的文化現象。如果沒有一定的經濟、政治、宗教信仰、社會習俗等條件及傳統文化的長期積累,是難以實現的。”

1、國家圖書館收藏明天順六年(1462)版《直隸安慶郡志》卷八第七頁。

2、國家圖書館收藏清康熙十四年(1675)版《安慶府志》卷三第二頁。

3、國家圖書館收藏清康熙十四年(1675)版《安慶府志》卷八第二十三頁。

4、國家圖書館收藏清道光五年(1825)版《懷寧縣志》卷十一第五十二頁。

5、國家圖書館收藏民國七年(1918)版《懷寧縣志》卷九第三十五頁。

6、國家圖書館收藏清道光己丑(1829)阮易路纂修安徽桐城《阮氏宗譜》卷首。

7、國家圖書館收藏民國七年(1918)版《懷寧縣志》卷一圖八。

8、國家圖書館收藏民國七年(1918)版《懷寧縣志》卷二第五頁。

9、國家圖書館收藏清順治九年(1652)版錢謙益《列朝詩集》丁集十六第十八頁。

10、國家圖書館收藏清順治九年(1652)版錢謙益《列朝詩集》丁集六第二十八頁。

11日本國立公文圖書館收藏明版《恒史》雜篇卷之四第二頁。

12、南開大學圖書館收藏明刻本吳夢旸《射堂詩鈔》卷十一第四頁。

13、國家圖書館清康熙十四年(1675)版《安慶府志》卷八第十三頁。

14、國家圖書館收藏的民國三年懷寧三讓堂《吳氏宗譜》卷末第六頁。

15、北京大學圖書館藏康熙刻本《膝寓信筆》第二頁。1990年《安慶文史資料》第二十一輯

16、1990年《安慶文史資料》第二十一輯78頁。

17、國家圖書館收藏明刻本阮大鋮《詠懷堂詩集》卷之四第九頁。

18、國家圖書館收藏明刻本阮大鋮《詠懷堂詩集》卷之三第三十八頁。

19、國家圖書館收藏明刻本阮大鋮《詠懷堂詩集》。

20、國家圖書館收藏明刻本阮大鋮《詠懷堂詩集》。

21、國家圖書館收藏的民國三年懷寧三讓堂《吳氏宗譜》卷末第九頁。

除上述外,本文中阮自華詩均摘自日本國立公文圖書館明版孤本阮自華《霧靈山人詩集》。