太原解放南路地下空間與高架橋梁結(jié)構(gòu)的結(jié)合設(shè)計(jì)

梁 煒

[同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司,上海市200092]

0 引 言

隨著我國城市建設(shè)由擴(kuò)張發(fā)展向結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變,城市中心和大型交通樞紐用地日趨緊張,而人們出行方式效率和便捷要求日益提高,相應(yīng)要求交通立體化設(shè)計(jì)也越來越多。交通立體化設(shè)計(jì),就是多種交通方式在一個(gè)平面用地上,通過分層的形式實(shí)現(xiàn)不同交通方式的進(jìn)出及轉(zhuǎn)換,人們所熟悉的高鐵樞紐和大型機(jī)場(chǎng)就是交通立體化設(shè)計(jì)的典型案例。

機(jī)場(chǎng)和高鐵站這樣的交通樞紐,可以通過平面的精心設(shè)計(jì),將高架系統(tǒng)的橋梁墩柱與地下系統(tǒng)的地鐵站、車庫等地下空間錯(cuò)位布置。但隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的改變,城市主要核心商圈、大型醫(yī)院對(duì)大規(guī)模的人流、車流的吸引日益突出,地下空間已經(jīng)不得不布設(shè)在道路紅線以內(nèi)的市政橋梁下方,這就帶來了地下空間與橋梁結(jié)合設(shè)計(jì)的新問題。本文結(jié)合太原市解放南路高架橋及地下聯(lián)絡(luò)通道工程,詳細(xì)介紹了解放南路高架橋梁與大南門地鐵站至山西醫(yī)科大醫(yī)院聯(lián)絡(luò)通道地下空間的一體化設(shè)計(jì),對(duì)地下空間與橋梁結(jié)合設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)平面布置、基礎(chǔ)共同受力計(jì)算等問題進(jìn)行詳細(xì)的探討。

1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介

太原解放南路現(xiàn)狀為雙向四車道道路,在迎澤公園改造以及地鐵1、2 號(hào)線換乘站大南門站建設(shè)完成后,為解決迎澤公園和山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院停車及出入問題,解放南路整體提升改造勢(shì)在必行。項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容包括現(xiàn)狀解放南路地面系統(tǒng)提升改造及新建道路紅線下地下商業(yè)街及停車場(chǎng)兩部分。地面改造將現(xiàn)狀雙向四車道的解放南路提升為雙向六車道的城市主干路,為快速分流過境交通,設(shè)置雙向四車道的高架橋梁。地下空間新建大南門站至山西醫(yī)科大學(xué)的聯(lián)絡(luò)通道(兼做商業(yè)街)及停車場(chǎng),路線長(zhǎng)約1.27 km。該立體交通系統(tǒng)完成后,不僅將極大地增強(qiáng)解放南路的快速通達(dá)和地面疏導(dǎo)作用,還將大南門車站的服務(wù)功能延伸至醫(yī)科大醫(yī)院,是大中城市核心區(qū)交通疏解的典型案例。圖1 為太原解放南路改造立體交通剖面效果圖。

圖1 解放南路改造立體交通剖面效果圖

1.1 地上系統(tǒng)

地上系統(tǒng)包括兩層:地面主干路及高架系統(tǒng)。地面改造北起迎澤大街,終止南內(nèi)環(huán)街,全長(zhǎng)約2.44 km,采用雙向六車道,規(guī)劃道路紅線寬度為50 m。為便于地下商業(yè)街出入溝通,人行道上隔一定距離(100 m以內(nèi))設(shè)置進(jìn)出地下商業(yè)街通道;側(cè)分帶上共設(shè)置3對(duì)車庫出入口。解放南路高架橋起點(diǎn)距迎澤大街290 m,跨過南沙河及雙塔西街后距南內(nèi)環(huán)約500 m落地,全長(zhǎng)約1.7 km,采用雙向四車道,橋面寬度為17 m。由于條件受限,中間不設(shè)上下匝道,僅服務(wù)過境交通,減少對(duì)地面交通的影響。

橋梁全長(zhǎng)1.58 km,位于地下空間部分高架橋梁均采用標(biāo)準(zhǔn)跨徑布置,為與地下空間柱網(wǎng)布置一致,采用縱向標(biāo)準(zhǔn)柱網(wǎng)間距9 m 的整數(shù)倍布設(shè),標(biāo)準(zhǔn)跨徑為36 m。

1.2 地下系統(tǒng)

地下系統(tǒng)也包括兩層,地下一層商業(yè)街及停車場(chǎng),地下二層停車場(chǎng)。地下一層商業(yè)街從大南門站至山西醫(yī)科大學(xué),全長(zhǎng)約900 m。地下一層停車場(chǎng)包括醫(yī)院部分及醫(yī)科大學(xué)至南沙河道路紅線內(nèi)部分。沿街按規(guī)范要求設(shè)置出入口,特別是在少年宮、山大醫(yī)院、迎澤公園西門、醫(yī)科大學(xué)等公共人流密集區(qū)。地下商業(yè)街串聯(lián)了大南門地鐵交通換乘樞紐站、少年宮、山大醫(yī)院、迎澤公園、醫(yī)科大學(xué)等,疏導(dǎo)了地面人流的同時(shí),方便了居民的出行;另一方面,地下商業(yè)街兼顧了零售、娛樂、餐飲及住宿等商業(yè)開發(fā)功能。

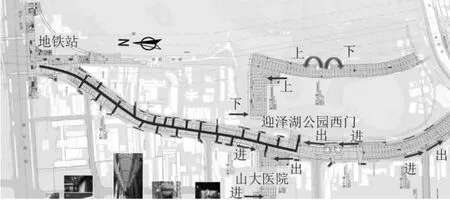

地下二層從山大醫(yī)院至南沙河。山大醫(yī)院內(nèi)部同樣設(shè)置地下兩層停車場(chǎng),兩部分停車場(chǎng)相互連通。道路西側(cè)設(shè)置2 對(duì)車庫出入口,道路東側(cè)設(shè)置1 對(duì)車庫出入口。圖2 為解放南路改造立體交通總體平面布置圖。

圖2 解放南路改造立體交通總體平面布置圖

地下停車場(chǎng)將徹底解決迎澤公園及山西醫(yī)院停車難的問題。地下空間總建筑面積為7.9 萬m2,其中地下一層建筑面積為5.48 萬m2,地下一層商業(yè)街建筑面積為3.42 萬m2,地下二層建筑面積2.42 萬m2。地下車庫停車位約1 047 個(gè),其中地下一層約476個(gè),地下二層約571 個(gè)。太原解放南路改造立體分層系統(tǒng)圖見圖3。

圖3 太原解放南路改造立體分層系統(tǒng)圖

1.3 交通流線

車行交通在山大醫(yī)院內(nèi)設(shè)置兩個(gè)機(jī)動(dòng)車入口,兼顧社會(huì)車輛和院內(nèi)員工車輛。除了醫(yī)院入口,迎澤公園西大門以南,另設(shè)置一進(jìn)一出兩個(gè)出入口,遠(yuǎn)離公園大門避免流線交叉,滿足由南向北車流的停車需要。整個(gè)地下一層停車庫的西南角還設(shè)有一進(jìn)一出兩個(gè)機(jī)動(dòng)車出入口,滿足由北向南車流的停車需要。

步行交通除連接地鐵站、山大醫(yī)院、迎澤公園西門外,還設(shè)置21 處地下出入口,平均間距不足80 m,方便行人過街,加強(qiáng)地鐵銜接,凈化地面交通,而且對(duì)地下商業(yè)提供便利。圖4 為太原解放南路改造立體交通流線圖。

圖4 太原解放南路改造立體交通流線圖

2 地下空間與橋梁結(jié)合設(shè)計(jì)的平面布置

單純的地下空間結(jié)構(gòu)柱網(wǎng)布置較為自由,重點(diǎn)考慮商業(yè)布局和車位最大化利用。高架橋梁下的地下空間柱網(wǎng)布局還應(yīng)考慮橋梁的跨徑布置。縱向柱網(wǎng)間距為9 m 開間布置,因此,本次高架橋梁采用36 m的標(biāo)準(zhǔn)分跨,保證高架橋橋墩與地下空間立柱在同一平面上。充分利用兩橋墩間6 m 寬的中分帶,設(shè)置天窗或換氣孔等設(shè)施,提高地下商業(yè)街的通行舒適感,消減地下空間壓抑感,為市民提供一個(gè)舒適的場(chǎng)所。圖5 為解放南路改造后地面效果圖。

圖5 解放南路改造后地面效果圖

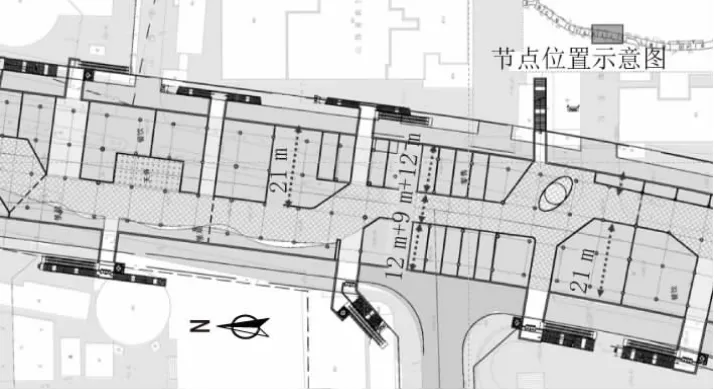

綜合考慮地下商業(yè)街與停車需求及市政管線的布置空間,地下空間擬建寬度為33~36 m。橫向柱網(wǎng)間距布置應(yīng)結(jié)合高架橋梁橫向受力情況綜合考慮,橋墩可以采用單墩加蓋梁形式和雙墩柱形式。采用單墩布置時(shí),橫向柱網(wǎng)間距布置為8.8+8+8+8.8=33.6 m;若采用雙墩柱形式,橫向柱網(wǎng)間距可以布置為12+9+12=33 m,9 m 為高架橋兩橋墩中心距離。商業(yè)街中間通道9 m 柱距,確保行人具有較好的舒適感,滿足購物人群和通過人群不同需求。兩種布置方法在地下空間的使用上都是可行的,平面標(biāo)準(zhǔn)柱網(wǎng)間距見圖6 和圖7。考慮到本項(xiàng)目高架橋梁為四車道,為節(jié)約地面空間,采用單墩橋梁模式,如高架橋梁為六車道,可考慮雙墩模式。

圖6 單墩柱標(biāo)準(zhǔn)柱網(wǎng)平面布置圖

圖7 雙墩柱標(biāo)準(zhǔn)柱網(wǎng)平面布置圖

當(dāng)然,如果高架橋下方僅僅是地下停車場(chǎng),無論高架橋?yàn)樗能嚨肋€是六車道,均可以考慮5 m 為高架橋兩橋墩中心間距,跨徑仍為36 m,這樣布置地下停車場(chǎng)橫向柱網(wǎng)間距均為14+5+14=33 m,一排可以停放四輛小汽車,也是十分經(jīng)濟(jì)合理的。

地下商業(yè)街的通道布局不是筆直單調(diào)的直道,而是靈活自然的轉(zhuǎn)折變化。在間斷玻璃天窗灑下的陽光里,商業(yè)街如同一條涓涓山泉在城市的腳下流淌,飄逸灑脫,同時(shí)使建筑融入場(chǎng)地,將綠化向建筑地下延伸。立體綠化與建筑的結(jié)合不僅消隱了地下建筑冷漠感,生機(jī)盎然的細(xì)節(jié)也讓人的注意力從天窗頂部巨大的橋梁轉(zhuǎn)移開,從大氣現(xiàn)代的背景場(chǎng)所中營(yíng)造一道貼合人性、別有洞天的世界。這個(gè)立體的建筑成為周圍環(huán)境中的一個(gè)有機(jī)組成的部分,以其大氣嶄新的形象有力展現(xiàn)了太原的新發(fā)展。圖8 為商業(yè)街內(nèi)部效果圖。

圖8 商業(yè)街內(nèi)部效果圖

3 地下空間與橋梁下部結(jié)構(gòu)的結(jié)合設(shè)計(jì)

為節(jié)省工期,并減少施工對(duì)地下空間結(jié)構(gòu)的影響,橋梁采用鋼箱梁結(jié)構(gòu),雙邊箱布置,橋面寬度為17 m,箱寬3.2 m,懸臂寬為3.4 m,道路中心線處梁高為1.8 m。下部結(jié)構(gòu)采用單獨(dú)立柱加蓋梁形式,橋梁立柱直徑為2.5 m,蓋梁長(zhǎng)10 m,高度為1.7 m,蓋梁上支座間距為6.4 m。承臺(tái)平面尺寸為8.6 m×8.6 m,下設(shè)5~6 根直徑1.5 m 的鉆孔灌注樁,樁數(shù)及樁長(zhǎng)需根據(jù)地下空間與承臺(tái)構(gòu)造確定。

下面將地下空間與橋梁下部結(jié)構(gòu)分離和結(jié)合兩種設(shè)計(jì)方法進(jìn)行計(jì)算和比較。

3.1 地下空間與橋梁下部結(jié)構(gòu)分離設(shè)計(jì)

在該項(xiàng)目中,如采用地下空間與橋梁墩柱、承臺(tái)和樁基均分離設(shè)計(jì)有兩種方法。第一種方法是在地下空間柱網(wǎng)結(jié)構(gòu)中間設(shè)置孔洞,便于橋梁墩柱從其中穿過,四周需要實(shí)體柱或?qū)嶓w墻身,保證框架受力傳遞。第二種方法是地下空間柱網(wǎng)在橋梁墩柱中間設(shè)置沉降縫,在橋梁墩柱的縱向兩側(cè)設(shè)置邊框架,在橋梁墩柱以外用懸挑頂?shù)装褰鉀Q。

無論采用哪種方法,要保證橋梁墩柱的受力直接傳遞至承臺(tái)或基礎(chǔ),地下空間的梁柱均需退讓布置或雙邊框架加布設(shè)沉降縫,對(duì)地下空間使用的舒適性、視覺的通透性都造成較大影響。不僅如此,因結(jié)構(gòu)構(gòu)造復(fù)雜,且設(shè)置沉降縫貼近橋梁墩柱,給地下空間防滲設(shè)計(jì)和施工也帶來較大的困難。

本工程如采用分離式設(shè)計(jì),單根橋梁墩柱下布置6 根直徑為1.5 m,長(zhǎng)度為45 m 的樁基,樁基工程量為17 200 m3。地下空間還需設(shè)置540 根直徑1.2 m長(zhǎng)度20 m 抗浮樁,工程量12 200 m3。

3.2 地下空間與橋梁下部結(jié)構(gòu)結(jié)合設(shè)計(jì)

在太原解放南路工程中,采用地下空間與橋梁下部結(jié)構(gòu)結(jié)合的方法,即橋梁墩柱成為地下空間框架柱,橋梁橋墩成為框架的一部分。這樣設(shè)計(jì)不僅減少框架柱網(wǎng)、優(yōu)化地下空間舒適性和通透性,而且整個(gè)結(jié)構(gòu)融為一體(如圖9 所示),在橋墩處不設(shè)置沉降縫對(duì)地下空間整體防滲益處良多。

圖9 橋梁與地下空間結(jié)合設(shè)計(jì)斷面圖

由于采用了地下空間與市政橋梁立柱結(jié)合設(shè)計(jì),降低了節(jié)點(diǎn)構(gòu)造的復(fù)雜性,提高了整體結(jié)構(gòu)的剛度,每個(gè)橋墩下樁數(shù)由6 根減至5 根。

設(shè)計(jì)時(shí)除單獨(dú)進(jìn)行了橋梁結(jié)構(gòu)上部計(jì)算外,還利用了北京盈建科軟件進(jìn)行了地下空間框架整體受力分析(如圖10 所示),通過適當(dāng)加強(qiáng)橋梁樁基長(zhǎng)度,由承載力控制的45 m 加長(zhǎng)至55 m,控制橋墩柱沉降,并適當(dāng)加強(qiáng)底板及配筋,提高基礎(chǔ)整體剛度,調(diào)節(jié)橋墩柱與其他柱之間的不均勻沉降。最終布置橋樁沉降約13 mm,與相鄰柱間沉降差約4 mm,沉降差滿足規(guī)范要求。柱網(wǎng)沉降分析圖見圖11。為滿足沉降差要求,橋梁樁基雖然加長(zhǎng),但整體剛度提高樁基數(shù)量減少,樁基工程量為17 500 m3,較分離式只增加1.8%。

圖10 空間柱網(wǎng)模型圖

圖11 柱網(wǎng)沉降分析圖(單位:mm)

地下結(jié)構(gòu)地板厚度為1.5 m,地勘報(bào)告揭示解放南路所處位置地下水位較淺,百年抗浮設(shè)計(jì)水位較高,除布置一般性工程樁以外,還需一定的抗浮樁,樁徑均為0.8 m,樁長(zhǎng)26 m,總樁數(shù)為692 根,抗浮樁工程量9 000 m3,較分離式設(shè)計(jì)降低26.2%。

4 結(jié) 語

通過對(duì)太原市解放南路地面改造與地下空間的新建工程設(shè)計(jì)的探索與實(shí)踐,結(jié)合高架橋與大南門地鐵站至山西醫(yī)科大醫(yī)院聯(lián)絡(luò)通道地下空間的一體化設(shè)計(jì),對(duì)地下空間與橋梁結(jié)合設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)平面布置、基礎(chǔ)共同受力計(jì)算等問題進(jìn)行了設(shè)計(jì)論證,使地上地下不同建筑結(jié)構(gòu)物較好地相互協(xié)調(diào)和有機(jī)融合,為研究和開發(fā)城市核心區(qū)地上地下空間資源,完善城市基礎(chǔ)設(shè)施功能,提升城市品質(zhì)提供了有益的參考。