外部鐵磁物質對電力金具能耗測量的影響

趙旭陽,葉 成,杜昭啟,林 雪,吳芳芳,章 益

(1.浙江華電器材檢測研究院有限公司,杭州 311100;2.南京航空航天大學,南京 211106)

0 引言

非電氣接續類線路金具在高壓架空輸電線路中起到懸掛各類架空導線,維持導線拉伸狀態,以及避免輸電導線受損從而保證線路正常運行的作用。處于工頻交變電流產生的工頻交變電磁場中,金屬材質制造而成的線路金具會產生不可忽略的能耗,金具能耗是線路損耗的重要組成部分。非電氣接續類線路金具在220 kV 及以下電壓等級輸電線路以造價較低的鑄鐵、鑄鋼材質居多,較少采用成本高的鋁合金材質[1]。鑄鐵和鑄鋼相對磁導率分別是鋁合金的200~400 倍和300~1 000倍,鑄鐵和鑄鋼材質線路金具的能耗要遠大于鋁合金線路金具能耗。

由于中國電力產出基地和消耗中心空間分布不均,常采用高壓架空輸電線路來傳送電力,架空輸電線路長達上百千米。其中,非電氣接續類線路金具數以百萬計,僅以220 kV 架空線路中懸垂線夾為例,根據2020年中國電力統計年鑒可知,220 kV 交流輸電線路長度為454 585 km。按每千米3基塔、單回路計算[2],該電壓等級架空輸電導線上懸垂線夾的個數約為409萬個。

數量龐大的線路金具日夜不停地消耗著電能,非電氣接續類線路金具能耗主要是渦流損耗,其以熱量形式散發易造成金具內部導線溫升,嚴重威脅導線的使用壽命[3]。對各種線路金具開展能耗測量試驗可為架空輸電線路設計和檢驗新型材質金具節能效果提供數據支撐。

根據IEC(國際電工委員會)制定的架空線路金具要求和測試標準,線路金具應進行磁損耗試驗,并給出了金具適配導線通流數值和試驗裝置規范[4]。但IEC 的標準只是簡單地針對懸垂線夾、耐張線夾開展,且未給出線路金具節能評價系數。國內外科研機構針對電力金具能耗測量開展了系列試驗,通過低壓大電流試驗裝置得到了常見電力金具的能耗數據。余虹云[5]分析鑄鐵材質懸垂線夾的能耗機理并進行了鑄鐵和鋁合金懸垂線夾的能耗對比試驗,從原理和試驗數據上得到了鋁合金材質電力金具能耗要遠低于鑄鐵材質電力金具能耗這一結論。厲天威[6]等通過有限元仿真計算了鑄鐵懸垂線夾和預扭式鋁合金線夾的能耗,并對比了既有的試驗結果,驗證了有限元仿真在計算電力金具能耗方面的可靠性;通過經濟技術分析認識到鋁合金線夾經濟效益更好。程云堂[7]等對復合材料懸垂線夾進行了有限元仿真,提出了復合材料電力金具能耗遠小于鋁合金金具能耗的觀點。葉成[8]等對于電力金具能耗測試進行了規范,并制定了節能金具判斷準則。

電力行業標準《電力金具能耗測試與節能技術評價要求》(DL/T 1288—2013)和《IEEE Guide for Energy Technology Evaluation of Electric Power Fittings》的頒布實施為電力金具的試驗方法和節能評價提供了一定的參考依據[9-10]。但是在復雜磁環境下,電力金具能耗測量試驗結果常發生變化,尚未有學者提出解決方法。因此,在電力金具研究領域,探究外部鐵磁物質對電力金具能耗的影響規律能為獲取精確的電力金具能耗測量試驗結果提供指導。

IEEE 架空導線能耗測量方法標準[11](IEEE Std 2772TM—2021)指出鐵磁物質的存在會影響導線能耗測量結果,并進行了簡單仿真。為探究外部鐵磁物質對于非電氣接續類線路金具能耗試驗測量結果產生影響的規律,本文介紹了目前非電氣接續類電力金具能耗測量試驗平臺,建立防振錘FD-5及適配導線的三維物理模型。利用有限元軟件先后對有無鐵磁物質情況下防振錘FD-5進行了渦流場仿真,并開展相應試驗,得到了不同試驗電流下,外部鐵磁物質對于防振錘能耗測量結果的影響規律。

1 電力金具能耗測量試驗原理

圖1為非電氣接續類線路金具能耗測量試驗平臺。為了使試驗導線保持拉伸狀態以模擬實際工況,對導線兩端施加可控牽引力;白色外殼的控制電源和大電流發生器起到變換電流作用,從而使試驗導線上通入有效值可調的工頻交變電流;試驗導線兩端電位鉗測量電壓,結合電流互感器測量試驗電流,數據輸送到功率計從而直接讀出電位鉗間所測對象的能耗。

圖1 非電氣接續類線路金具能耗測量平臺

非電氣接續類線路金具能耗測量流程如下:測量額定有效值電流下導線能耗;對導線加裝金具,通入相同有效值電流測量導線與金具總能耗;總能耗與導線能耗差值即為金具能耗。

開展電力金具能耗測量試驗時,環境中存在拉力機軌道的鋼構架、電流發生器和控制電源的金屬外殼等鐵磁物質。電力金具能耗測量需要對導線通入工頻大電流,在周邊環境中產生交變磁場,鐵磁材料處于交變磁場中會產生渦流損耗[12],同時改變試驗區域磁場環境,進而影響電力金具能耗測量結果。

2 防振錘能耗仿真

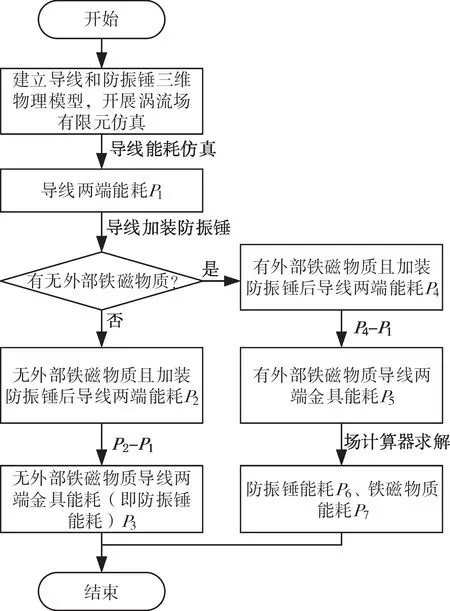

圖2為外部鐵磁物質對防振錘能耗測量影響仿真流程,對于各類能耗進行了定義:無外部鐵磁物質導線兩端能耗P1;無外部鐵磁物質且加裝防振錘后,導線兩端能耗P2;P2與P1的差值為根據目前電力金具能耗測量試驗原理獲取的無外部鐵磁物質導線兩端金具能耗(即無外部鐵磁物質防振錘能耗)P3;有外部鐵磁物質且加裝防振錘后導線兩端能耗P4;P4與P1的差值即為有外部鐵磁物質導線兩端金具能耗P5;通過場計算器求解的防振錘能耗P6和鐵磁物質能耗P7。

圖2 外部鐵磁物質對防振錘能耗測量影響流程

為研究外部鐵磁物質對防振錘能耗測量結果的影響規律,對如圖3所示防振錘在三維建模軟件Solidworks 中進行物理建模,在有限元軟件ANSYS Maxwell渦流場求解器下分別進行500 A、650 A、800 A電流有效值下的渦流場仿真。

圖3 FD型防振錘實物

2.1 仿真模型搭建

本次仿真中,將模型在建模軟件中進行適當簡化從而達到更好的精度和計算速度。如圖4 所示,導線用圓柱結構替代復雜的絞線結構[13],并且采取足夠長度以模擬實際情況,防振錘線夾舍去了緊固螺栓螺母部分。圖5中使用長度、寬度均為500 mm,厚度為20 mm的鐵磁物質模擬試驗環境中存在的鋼構架;D為鐵磁物質表面中心至導線中心的水平間距,數值可以調整。

圖4 防振錘FD-5及適配導線物理模型

圖5 防振錘FD-5外加鐵磁物質模型示意圖

2.2 求解參數設置

將物理模型導入到有限元仿真軟件中,求解器設置為渦流場,并對防振錘及適配導線賦予材料:防振錘FD-5的兩端重錘為灰鑄鐵材質,其余部件材質為鍍鋅鋼;適配導線為鋼芯鋁絞線LGJ-400/35,根據20 ℃下直流電阻進行相應折算,得到導線的電導率[14]。

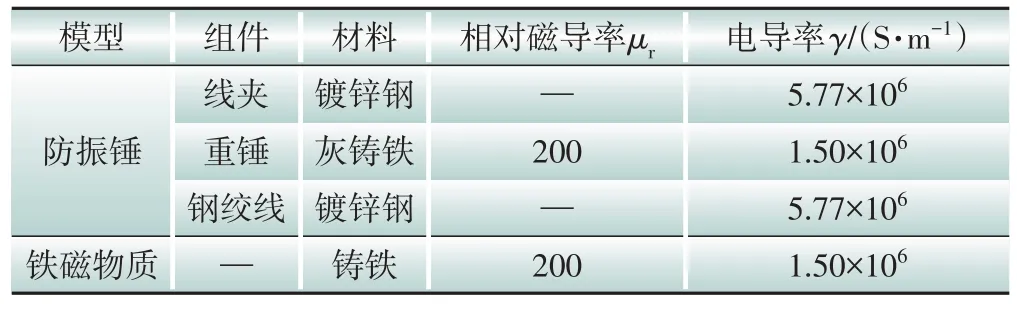

各組件材料參數如表1所示。以足夠大的求解域包裹防振錘和導線,對導線通入有效值為500 A、650 A、800 A 的工頻交變電流,求解域邊界條件設為自然邊界。對導線和外部鐵磁物質采用基于集膚效應透入深度的表面網格剖分方法[15]。

表1 防振錘和適配導線各材料主要參數

3 仿真結果分析

根據圖2定義,通過仿真計算可得無外部鐵磁物質防振錘FD-5 能耗P3,外部鐵磁物質存在時,P5(據試驗原理所求值)和防振錘FD-5能耗P6,將三者數值進行比較。

3.1 不同電流下,外部鐵磁物質對電力金具能耗測量結果的影響

按照現行電力行業標準《電力金具能耗測試與節能技術評價要求》(DL/T 1288—2013),通過改變導線通入電流大小、保持外加鐵磁物質與導線間距D不變,探究鐵磁物質對于防振錘能耗測量結果的影響。

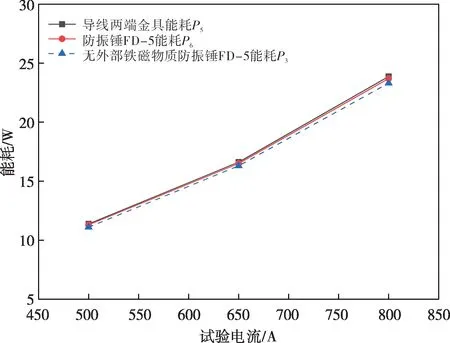

圖6為導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,D為100 mm時,P5和P6以及P3變化曲線。從圖6 中可知:D為100 mm 時,導線通入不同有效值電流,鐵磁物質的存在導致防振錘能耗測量結果大于P3測量結果;隨著電流升高,能耗P5與能耗P3的曲線縱坐標差值提升,鐵磁物質對于防振錘能耗測量結果影響增大。

圖6 導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,D為100 mm,P5和P6變化情況

圖7為導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,D為500 mm時,P5和P6以及P3變化曲線。從圖7 可知:D為500 mm 時,導線通入不同有效值電流,鐵磁物質的存在導致P5大于P3;P5與P6曲線數值變化接近。

圖7 導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,D為500 mm,P5和P6變化情況

圖8為導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,D為1 000 mm時,P5和P6以及P3變化曲線。從圖8 可知:D為1 000 mm時,雖然電流升高,但P5曲線與P3曲線基本重合,說明鐵磁物質對于防振錘能耗干擾極小,有鐵磁物質防振錘能耗測量結果接近無鐵磁物質防振錘能耗測量結果。

圖8 導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,D為1 000 mm,P5和P6變化情況

圖9為導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,D為100 mm、500 mm、1 000 mm時的P7變化曲線。從圖9中可得:處于交變磁場中,鐵磁物質的能耗導致有外部鐵磁物質防振錘能耗測量結果大于P3測量結果;D不變的情況下,隨著導線通流升高,鐵磁物質對于電力金具能耗測量結果影響增大;導線通入相同有效值電流,鐵磁物質對于防振錘能耗測量結果的影響隨著D增大而減小。

圖9 導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,D為100 mm、500 mm、1 000 mm,P7變化情況

3.2 鐵磁物質與導線不同間距下,外部鐵磁物質對電力金具能耗測量試驗結果的影響

為探究D逐漸增大過程,防振錘能耗測量結果受到影響的程度,分別繪制導線通入500 A、650 A、800 A 有效值電流,D依次增大情況下的各類能耗曲線。

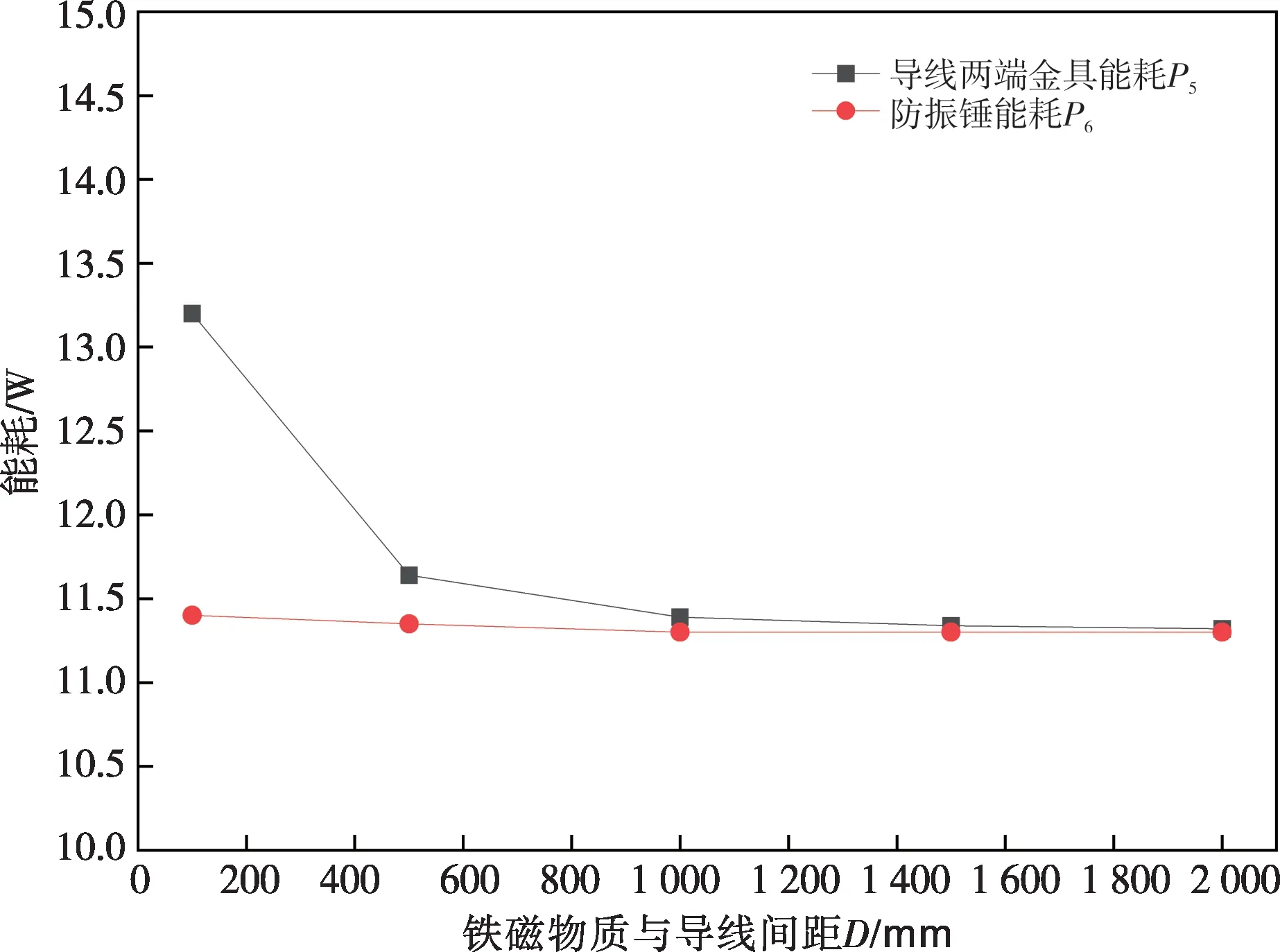

圖10 為D依次增大,導線通入500 A 有效值電流情況下,P5和P6變化曲線。從圖10 中可知:導線通入500 A 有效值電流,D為100 mm 時,P5遠大于P6;隨著D由1 000 mm 增加至2 000 mm,P5逐漸減小并與P6曲線趨于重合,鐵磁物質對于防振錘能耗測量結果影響減小。

圖10 D依次增大,有效值電流為500 A時,P5和P6變化情況

圖11 為D依次增大,導線通入650 A 有效值電流情況下,P5和防振錘P6能耗變化曲線。從圖11中可知:導線通入650 A有效值電流,D為100 mm 時,鐵磁物質對防振錘能耗測量結果影響最大;隨著D由100 mm 增至1 000 mm,P5逐漸減小,當D由1 000 mm增至2 000 mm,P5與P6兩者曲線趨于重合。

圖11 D依次增大,有效值電流為650 A時,P5和P6變化情況

圖12 為D依次增大,導線通入800 A 有效值電流情況下,P5和P6變化曲線。從圖12中看出:導線通入800 A 有效值電流,隨著D由100 mm 增至1 000 mm,P5逐漸減小;當D由1 000 mm 增至2 000 mm,P5與P6兩者曲線趨于重合。

圖12 D依次增大,有效值電流為800 A時,P5和P6變化情況

圖13為D依次增大,導線通入500 A、650 A、800 A有效值電流情況下,P7的變化曲線。從圖13可知:導線分別通入500 A、650 A、800 A 有效值電流,P7曲線變化趨勢與圖10—12 中P5曲線變化趨勢一致,說明P7是影響防振錘能耗測量結果的主要原因;隨著D依次增加,環境中磁場強度減弱,鐵磁物質自身能耗在不斷減小,對于防振錘能耗測量結果的影響也逐漸降低。

圖13 D依次增加,有效值電流分別為500 A、650 A、800 A時,P7變化趨勢

4 防振錘能耗測量試驗

圖14 為外加鐵磁物質導線兩端金具能耗試驗裝置,支架保持鐵磁物質與導線兩者中心水平。使用如圖14 所示裝置開展防振錘能耗測量試驗,驗證仿真所得到的外部鐵磁物質對防振錘能耗測量結果的影響規律。

圖14 外加鐵磁物質,導線兩端金具能耗測量試驗裝置

試驗分為3個階段:

1)采用熱電偶固定至導線中部,對導線通入額定電流后,導線溫度15 min 內變化不超過1 ℃,即判定試驗進入穩定狀態;維持導線通入電流不變,導線恒溫30 min后,記錄導線能耗P1。

2)導線加裝防振錘后,重復第一階段操作,待導線溫度穩定,記錄導線與防振錘總能耗P2,P2與P1的差值即為額定有效值電流對應的防振錘FD-5的能耗P3。

3)如圖14 所示,引入與仿真模型尺寸相同的鐵磁物質,使其與導線中心水平間距D依次為100 mm、500 mm、1 000 mm、2 000 mm,記錄有外部鐵磁物質時,導線兩端能耗P4,其中P4與P1的差值即為外加鐵磁物質時,導線兩端金具能耗P5。

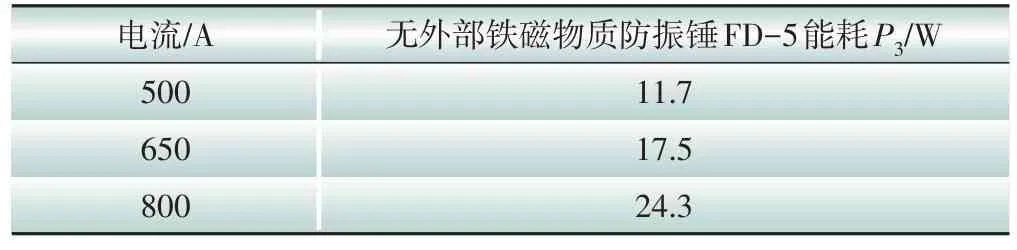

表2為無外部鐵磁物質,導線分別通入500 A、650 A、800 A 有效值電流,防振錘FD-5 能耗P3試驗測量結果。可以看出,隨著導線通入有效值電流由500 A 增至800 A,防振錘能耗P3逐漸升高。

表2 無外部鐵磁物質,導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,防振錘FD-5能耗P3試驗測量結果

表3 為D依次增大,導線分別通入500 A、650 A、800 A 有效值電流,P5試驗測量結果。由表3 可知,隨著D由100 mm 增至1 000 mm,P5逐漸減小;當D由1 000 mm繼續增至2 000 mm,P5逐漸接近P3(見表2)。

表3 D依次增大,導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,P5試驗測量結果

5 討論

5.1 仿真與試驗結果對比分析

圖15 為無外部鐵磁物質,導線分別通入500 A、650 A、800 A 有效值電流時,防振錘能耗P3的仿真計算與試驗測量結果對比分析。由圖15 可知,隨著導線通入有效值電流逐漸增大,防振錘能耗P3的仿真計算值與試驗測量值變化趨勢相同,均逐漸增大;在導線通入相同有效值電流情況下,對防振錘能耗P3仿真計算值和試驗測量值進行誤差分析,其最大誤差為4.1%。

圖15 無外部鐵磁物質,導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,防振錘FD-5能耗P3仿真計算與試驗測量結果對比分析

圖16 為D依次增大,導線通入800 A 有效值電流,P5仿真計算與試驗測量結果對比分析。由圖16可知:隨著D由100 mm逐漸增至2 000 mm,P5的仿真計算值與試驗測量值均逐漸減小;隨著D依次增大,P5仿真計算值與試驗測量值兩者的誤差逐漸升高,且誤差最大為4%。

圖16 D依次增大,導線通入800 A有效值電流,P5仿真計算與試驗測量結果對比分析

由圖15 可知,無外部鐵磁物質,導線通入800 A 有效值電流,防振錘能耗P3試驗測量值為24.3 W。從圖16可知,D在500 mm及以上時,P5試驗測量值維持在24.3~24.5 W 范圍內。因此,可認為,D大于等于500 mm,P5測量結果基本為P3測量結果。

5.2 外部鐵磁物質對電力金具能耗測量結果的影響分析

開展電力金具能耗測量試驗時,外部鐵磁物質的存在會對電力金具能耗測量試驗結果產生干擾,P5為無外部鐵磁物質電力金具能耗P3與P7之和。確定合理的D對于提高電力金具能耗測量試驗結果精度十分重要。

圖17 為D依次增大,導線分別通入500 A、650 A、800 A 有效值電流情況,鐵磁物質對于防振錘能耗測量試驗結果的影響趨勢。從圖17 可以看出:隨著D由100 mm 增至2 000 mm,鐵磁物質對于防振錘能耗試驗測量結果的影響逐漸減小;外部鐵磁物質與導線中心間距D由100 mm 增至500 mm,鐵磁物質對于防振錘能耗測量結果由最大為13.7%降低至2.3%;外部鐵磁物質與導線中心間距D繼續由500 mm 增至2 000 mm,鐵磁物質對于防振錘能耗測量結果影響始終低于2.3%。因此可以認為,在開展電力金具能耗測量試驗時,D大于等于500 mm,鐵磁物質對于電力金具能耗測量試驗結果干擾可以忽略。

圖17 D依次增大,導線分別通入500 A、650 A、800 A有效值電流,鐵磁物質對防振錘能耗試驗測量結果的影響

6 結語

本文圍繞防振錘FD-5和外部鐵磁物質搭建三維物理模型,通過仿真研究在導線通入500 A、650 A、800 A 有效值電流,D依次增大對電力金具能耗測量的影響,并開展試驗進行驗證。得到以下結論:

1)鐵磁物質的存在會導致電力金具能耗測量結果大于無外部鐵磁物質電力金具能耗測量結果,且隨著導線通流升高,鐵磁物質對電力金具能耗測量結果影響增大。

2)為保證線路金具能耗測量試驗時,外部鐵磁物質對防振錘能耗測量影響始終低于2.3%,試驗導線周圍500 mm之內不應存在鐵磁物質。