培養“頂天立地”的高科技應用型人才

——專訪中國科學院院士、南昌大學副校長江風益

文 | 邢曉鳳

每當夜幕降臨,南昌贛江兩岸,光影交錯的LED燈光秀,似散落人間的滿天星辰,如夢如幻,一眼千年。今日的南昌,已成為LED產業重鎮:LED芯片產能已躍居全球前三,成為國內最大的大功率LED光源生產基地,手機閃光燈和移動照明出貨量全球第一。

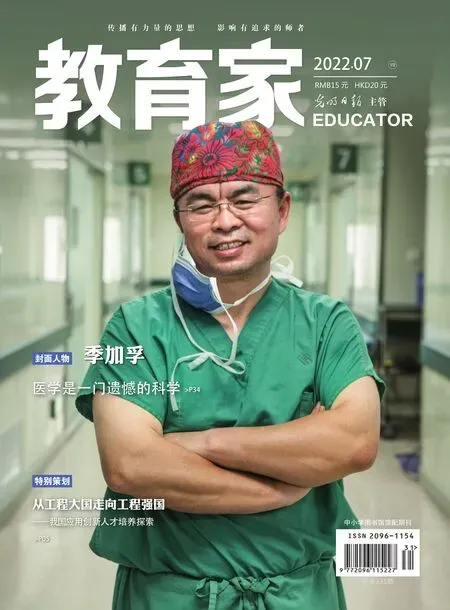

硅襯底LED技術發明人、中國科學院院士、南昌大學副校長江風益,時常在深夜加班之際,抬頭凝望窗外這滿城“繁星”,心中涌起萬千波瀾,璀璨的背后是無數個孤獨之夜的黑暗探索和數不清的失敗嘗試。他一手科研,一手培養人才。他表示,目前教育的一項重要任務,是培養創新型人才,按照行業發展培養;培養學術與技術兼備的“頂天立地”的人才,“頂天”是指學術人才,“立地”是指技術人才;具備學術、技術兩種素質的人才,判斷技術和行業發展方向的準確性會更大一點。

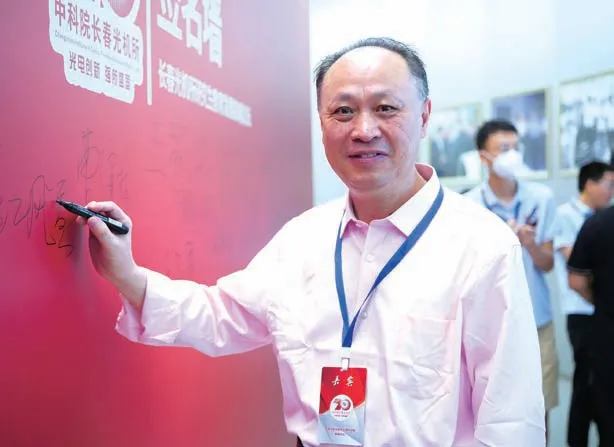

江風益

創新路上,逐“光”而行

星星之火可以燎原。2003年12月,江風益和他的學生正在做實驗,材料一通電,發出一絲幽弱的光,那是硅襯底LED材料發出的藍光,雖然這光若隱若現,但他卻說:“成了!別看這光不起眼,做成器件會很亮!”江風益難掩激動,并深信不疑,帶領著團隊前后經過5000多次實驗,突破了數十項關鍵技術,在第一代半導體硅材料上,成功地制備了高質量的量子阱結構的第三代半導體GaN材料,先后研制成功硅襯底藍光、綠光、黃光、紅光LED。

要知道,長期以來,國際上的LED照明技術路線,主要由日本的藍寶石襯底和美國的碳化硅襯底方案所主導,特別是日本的藍寶石襯底更是目前產業界采用的主流技術路線。江風益和他團隊的這一發明,打破了日本日亞公司壟斷藍寶石襯底和美國CREE公司壟斷碳化硅襯底LED照明芯片核心技術的局面,改寫了世界LED歷史,被稱為半導體照明的第三條技術路線。由此,形成了藍寶石、碳化硅、硅襯底半導體照明技術方案三足鼎立的態勢。

“關鍵核心技術要不來、買不來,更討不來,唯有自主創新,才能免于受制于人。”江風益深有感觸。自1993年,南昌大學成立材料科學研究所,江風益便踏上逐“光”之旅。

他深知,如果我國的LED產業一直跟在別國先進技術的后面,而不去創新打開新局面,勢必會因技術和專利壁壘在市場競爭中處于劣勢,只能拼價格、拼規模、拼投資,在中低端照明市場掙扎。江風益心中憋著一口氣,在自主研發的路上,帶領著團隊艱難前行。1996年,課題組的藍寶石襯底GaN藍光LED研究項目申請到了國家“863計劃”。然而,歷經了數百次實驗,依然看不到一絲“光亮”。但他沒有氣餒,4年后,經過了1200多次實驗,這項跟蹤技術——藍寶石襯底藍光LED終于取得實質性進展,發出一定亮度的藍光和紫光,這為硅襯底LED自主創新奠定了技術基礎。

創新路上,永無止境,江風益從不敢停歇,從“跟”到“追”,再到“超”,需要敏銳的判斷力和敢為人先的創新勇氣。2003年,他選擇了國外未能取得實質性突破的硅襯底藍光LED,很快在研發和產業上取得重大突破;2011年,他和團隊拓展了研究方向——LED高端裝備(MOCVD系統)的研制開發,并于2014年研制成功生產型MOCVD設備(37片機和61片機),其中設備的心臟——反應管實現了自主創新,用此設備生產的硅襯底藍光LED,其電光轉換效率與采用進口設備生產的藍寶石襯底藍光LED的國際先進水平持平;2016年,他和團隊用此設備研發的黃光LED取得了歷史性突破,其電光轉換效率達到21.5%,遠高于國外公開報道或可查詢到的最高水平(9.63%),2019年他們將此光效提高到27.9%;2020年,他們所研制的微紅光LED光效國際領先。這些發明創造,使我國LED技術在國際上處于“部分領跑”地位。

新技術發展進入大科學時代,挑戰與機遇并存

江風益表示,我國電子信息行業起步晚,早期在國際市場中處于弱勢地位;近年來發展較快,成績顯著,產業鏈比較完整,技術上跟跑、并跑和領跑并存。但也應該承認,目前總體上大而不夠強,部分高端硬科技基礎性產品仍需進口,部分關鍵核心技術仍然受制于人。我國電子信息產業,到了需要全面突圍階段,需要加大自主創新力度,發揮制度優越性、集中力量辦大事,從源頭發展硬科技,擺脫既有框架,解決“卡脖子”問題,并努力實現新技術的中國化。

“以前,很多先進技術發源于西方,我國通過引進消化吸收再創新,享受到了一些紅利;但是,進入新時代,新技術發展進入了大科學時代,所謂的大科學時代就是創新進入了多維度、立體型的發展階段,創新越來越復雜、維度越來越高、難度越來越大,創新的空間也越來越大。無論是我們國家,還是西方發達國家,也都遇到創新越來越難的問題,這給我國提供了大發展的歷史性機遇,我國科技工作者進行發明創造正當其時,努力實現新技術的中國化,我們應該有這個自信。”江風益強調。

隨著家用電器、智能終端、消費電子等為代表的電子產品的爆發式發展,助推電子信息業進入加速發展階段,加之云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等新一代信息技術快速演進,硬件、軟件、服務等核心技術體系加速重構,電子信息制造業正迎來新一輪變革。這給人類整體的發展進程帶來了深遠的影響。

對此,江風益表示,信息技術快速發展,人類已進入準智能時代。所謂準智能,是指目前的智能程度處于初級階段,還未進入高級階段,但正在通往高端智能的路上,是一個發展的過程。在這一發展過程中,普通大眾的工作方式、生活方式、休閑方式漸變,變得越來越輕松、越來越享受,享受人類文明與進步帶來的紅利;但對管理層和科技人員來說,會感到壓力越來越大、工作難度越來越高、競爭越來越激烈。

面對這場變革,國家擬全國一盤棋,加強宏觀調控,減少低水平重復建設,把有限的資源集中用于攻克核心技術和發展關鍵產業,各地區差異化發展,發展各具特色的新技術和新產業。

應用型創新,需要多學科交叉融合的復合型人才

隨著電子信息業這項新興的高科技產業的發展,人工智能、5G 時代的萬物互聯等高端技術或將帶來一片新藍海,在此情況下,我們的人才需求發生了變化,最大的變化是需要更多的科技型企業家,既懂科技又善管理的企業家,在激烈的市場競爭中能選對產業發展方向、能整合有效的人力物力財力等多種資源、能建立技術和產品快速推進的機制體制,帶領企業推出有特色有競爭力的科技產品,提供高質量個性化服務。

目前電子信息業這一朝陽產業正處于產業發展的關鍵時期,我國電子信息行業的市場需求巨大,隨著社會信息化的深入,各行業都需要電子信息工程專業人才。江風益認為:行業發展所需人才,往往與專業學科人才培養沒有一一對應關系。多數大學人才培養,通常是按照專業和學科建立起來的。但產業行業發展,常常需要多專業多學科人才,尤其是現代產業發展,需要多學科交叉融合復合型人才。市場競爭激烈,企業需要用最小的成本產生最大的效益,用人就要求少而精,一人多能、一人多崗。電子信息工程專業人才,除了本專業外,機械、計算機、自動控制、電子技術等專業知識與技能,盡可能多涉獵一些,要用“大工科”的理念培養學科專業人才,培養復合型的具有綜合素質的人才。

“不贊成創新人才區分為應用型和非應用型,最好是復合型人才。復合型人才,自主創新能力相對要強一些,解決‘卡脖子’技術問題的思路、方法會多一些。人才培養,要‘能文能武’,‘文’指理論基礎,‘武’指動手能力,理論聯系實際,要努力培養學術與技術兼備的復合型人才,同時要培養學生的創新意識,不唯書、不唯上、不唯洋、只唯實。書本上的東西可能是對的,也可能不對;不能一味盲從大專家的“命令”而不加變通;國外的一些技術方向,或文獻上的,可能是對的,也有可能不對;而要通過實踐去檢驗、去探索。”江風益接著補充,任何一項成熟技術,推出產品的時候,都是在有限的人力、物力、財力基礎上做的,沒有窮盡所有的方案、所有的路線,從這個角度來說,創新的空間是很大的。

比如半導體照明產品,國外在藍寶石襯底和碳化硅襯底上做,而我國在藍寶石襯底上做的同時,發展了在硅襯底上做,率先走通了硅襯底LED照明技術路線。我國的半導體照明技術和產業發展得比較好,與發達國家比較,跟跑、并跑、領跑三跑并存,總體處于國際先進水平;按行業統計,我們國家是世界上最大的半導體照明生產國,也是最大的出口國、最大的消費國;但這個行業還有很大的發展空間,有關研究報告指出,到2050年半導體照明技術將完全成熟,達到終極水平。在這個過程中,我們還有很長的一段路要走,不能因為現在已經不錯了,就沾沾自喜,我們還要加大人才培養的力度和研發力度,爭取用更先進的技術來引領世界。

特別是涉及創新、基礎的產業支撐方面,需要解決一些“卡脖子”的問題,需要多學科的交叉融合,從人才培養的角度,我們要跳出專業、跳出學科,看行業的發展與需求進行綜合培養,拓寬學生的知識面和提高動手能力。

為培養創新性應用型人才,江風益設置了一套獨特的培養方案,簡稱為“六個一工程”:一套必修課程、一系列實驗技能、一種模擬仿真方法、一種PPT演講技巧、一件發明專利、一篇有新意的畢業論文。“人才培養,要面向行業需求,根據目前學科的發展來設置一些課程,設置一些實驗訓練,但是面對未來,也充滿不確定性。教育只是提供一種素質的培養。”江風益表示,早在2018年,教育部、工業和信息化部、中國工程院在共同印發的文件中,就提出“在科研實力強、學科綜合優勢明顯的高校,面向未來發展趨勢建立未來技術學院”。南昌大學未來技術學院以立德樹人為根本任務,實行本碩博連讀,培養“寬口徑、厚基礎、強技能、善創新、會營銷、懂管理”的復合型創新人才,為國家從“中國制造”到“中國創造”的整體戰略布局,努力培養未來技術領軍人才。

科研創新選題方向要圍繞行業難點破題

南昌大學國家硅基LED工程技術研究中心的實驗室里,“藏著”6個“小工廠”,這里不僅有科研人員,還有上百名工人,在這里,科研與產業“合二為一”,科學家精神與企業家思維相互碰撞、激蕩,飛濺起創新的火花。

“躺在實驗室里的科技創新沒有生命力,大規模產業化才有市場競爭力。科技創新要服務于經濟發展,科研創新選題方向要圍繞行業難點破題。”2006年,江風益和團隊引進了國際風險投資基金,創建了晶能光電,成為世界上第一家推出硅襯底LED芯片的生產企業。

如今硅襯底LED芯片技術已經實現了產業化,這是我國LED照明產業從中國制造發展到中國創造的縮影。基于硅襯底LED技術的成功研發與產業化,江西省出臺方案,力爭把南昌打造成全國的LED光谷,努力把江西建設成為具有國際核心競爭力的LED全產業鏈研發、制造和應用基地。

江風益表示,通過整合眾多資源,我們構建了“企業化科教融合體”,使得“科產教”三位一體,把研究生培養植入從基礎研究到產業化全過程。本平臺沒有建在校園內,而是建在產業鏈相對集中的高新區,使平臺與市場更加緊密結合,為研究生深入企業、熟悉產業提供了便利;產學研三方由同一個團隊進行管理,有效解決了三方分屬不同法人單位而導致的多頭管理、效率低下的問題;從單一學科小團隊發展到多學科交叉融合大團隊,跳出學科看行業,研究方向涵蓋上中下游全產業鏈“九個子方向”。研究生在導師的指導下,根據自身的興趣和特點選擇課題,既可以是“高、大、上”的行業發展中的基礎科學和技術問題,如新理論、新機理、新發明等,也可以是與生產實際聯系緊密的工程技術和應用問題,如降低成本、提高良率、產品設計和制造等。研究成果評價標準包括“新材料、新工藝、新設備、新技術、新方法、新結構、新思想、新見解、新應用、新功能、新路線、新方案、新成效”等“干貨”。研究生直接在平臺的產線上學習、科研,不僅鍛煉了科技創新和工程實踐能力,而且學習了生產管理知識,培養了產品質量意識和市場競爭意識,為他們今后成為“行業科技領軍人才”打下了重要基礎。基于這種人才培養模式,不少研究生在攻讀學位期間,對半導體發光科技創新和產業發展做出了卓有成效的實際貢獻。

“我有一個座右銘:‘多發光、少發熱’,其中有三層含義:一是發光二極管,發光和發熱是成反比的,要想多發光就必須少發熱,這樣更節能;二是做人要多做實事,少頭腦發熱;三是科研選題選方向,少湊熱鬧,國外發達國家在某方面做得很好了,不要去跟,要從學科行業的本質去找一些新課題、新方向。”這是江風益一直奉行的處世信條,擇一事,專一心,終一生,心有所信,方能遠行。