湖北省孝感市產業結構調整優化的若干思考

——基于孝感市與武漢市三次產業結構的對比分析

杜宜敏

(1.華中科技大學 公共管理學院,湖北 武漢 430074;2.孝感市統計局 數據管理中心,湖北 孝感 432000)

一、問題的提出

孝感是湖北省區域性中心城市、武漢城市圈和長江中游城市群重要成員。黨的十九大報告提出,要“推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,提高全要素生產率,著力加快建設實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的產業體系”。孝感市2022年政府工作報告指出,孝感市未來五年的奮斗目標是主要經濟指標增速高于全省平均水平,高于武漢城市圈平均水平,全力打造武漢城市圈副中心,爭當全省高質量發展第二方陣排頭兵,為湖北“建成支點、走在前列、譜寫新篇”作出孝感新貢獻[1],這為更好促進孝感市經濟高質量發展指明了方向,即調整優化產業結構是核心任務。

國內學者從不同角度研究了產業結構調整的相關問題,主要集中在以下幾個方面:對某一產業結構的分析,如楊秀玉等對農業產業結構的優化升級進行了相關分析;[2]某一因素對產業結構調整升級的影響研究,如王勇等聚焦于創業水平對產業結構升級的影響;[3]王旦等基于 2004—2016 年中國 260 個地級市的經驗證據,實證檢驗經濟增長目標對產業結構升級的影響;[4]通過案例分析、對比研究等方法,來研究某一產業結構調整優化的路徑研究,如李玉清等通過某一地區的相關政策分析,來探討農業產業結構調整路徑;[5]研究某一地區的產業結構,如曹航等對南通市的產業結構進行了分析;[6]喬雪研究了“雙循環”新發展格局下內蒙古產業結構與調整。[7]這些研究分別運用了定性和定量的研究方法,均取得較豐碩的成果。

基于已有研究成果,本文擬通過湖北省孝感市與武漢市三次產業結構的定量對比分析,思考孝感市產業結構調整升級問題。

二、孝感市、武漢市三次產業結構對比分析

從有關經濟學理論上看,產業結構通常是從“一、二、三”結構向“三、二、一”結構轉化,即從第一產業增加值比重最大、就業人數最多,第二產業相應次之,最后是第三產業的經濟發展階段,向第三產業增加值、就業人數比重最大,第二產業稍次,第一產業最小的經濟發展階段轉化[8][9]。

為更好分析孝感市三次產業結構,本文采集2016—2020 年“十三五”間孝感市的地區生產總值數據(GDP)和三次產業增加值數據,并與武漢市進行同期數據對比(如表 1 所示)。

表1 2016—2020年孝感市與武漢市GDP及三次產業增加值占GDP 比重 (單位 :億元 )

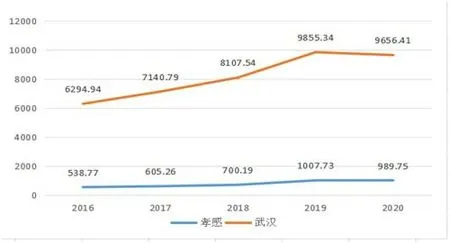

通過Excel軟件,將表1中各年度的數據描繪成曲線圖,可以更加直觀地看到,“十三五”期間孝感市、武漢市三次產業增加值占 GDP 比重(圖1-3)和各次產業增加值的發展變化情況(圖4-6)。

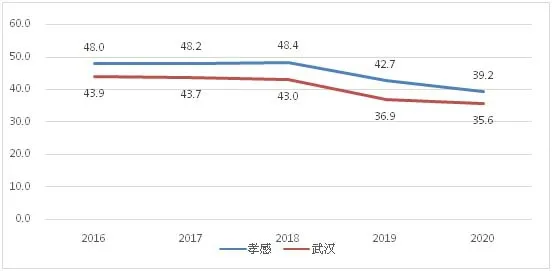

圖1 2016—2020 年孝感市、武漢市第一產業增加值占 GDP 比重

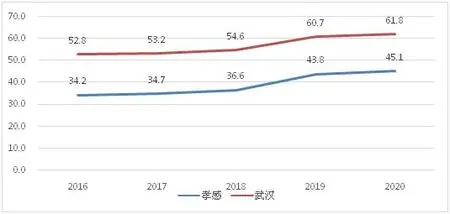

圖2 2016—2020 年孝感市、武漢市第二產業增加值占 GDP 比重

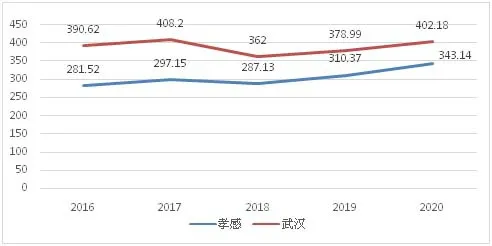

圖3 2016—2020 年孝感市、武漢市第三產業增加值占 GDP 比重(%)

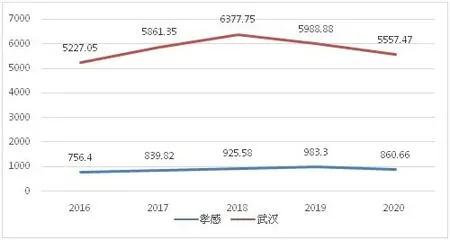

圖4 2016—2020 年孝感市、武漢市第一產業增加值(單位:億元)

圖5 2016—2020 年孝感市、武漢市第二產業增加值(單位:億元)

圖6 2016—2020 年孝感市、武漢市第三產業增加值(單位:億元)

(一)孝感市三次產業結構特點

由以上圖1-3可以看出,孝感市“十三五”期間產業結構整體呈現出“大二產、擴三產,小一產”的特點,即孝感市第二、第三產業增加值占 GDP 的比重大,第一產業增加值占 GDP 的比重小。2016—2020年,孝感市第一產業值、第二產業值、第三產業值分別占 GDP 的比重為17.9%、48.0%、34.2%;17.1%、48.2%、34.7%;15.0%、48.4%、36.6%;13.5%、42.7%、43.8%;15.6%、39.2%、45.1%。到2019年,三次產業結構布局就基本實現了“三二一”歷史性轉變,即三次產業增加值占 GDP比重大小依次為第三產業、第二產業和第一產業。

此外,由以上圖4-6 數據測算可知,總體上看,孝感市第一、第二、第三產業增加值呈現增加趨勢,表現出良好的發展態勢。其中,第三產業曾出現明顯發力情況(2019年)。

(二)武漢市三次產業結構特點

由上圖1-3可以看出,武漢市“十三五”期間產業結構整體也呈現出“大二產、增三產,小一產”的特點:即武漢市第二、第三產業增加值占 GDP 的比重大,第一產業增加值占 GDP 的比重小。2016年—2020年,武漢市第一產業值、第二產業值、第三產業值分別占 GDP 的比重為3.3%、43.9%、52.8%;3.0%、43.7%、53.2%;2.4%、43.0%、54.6%;2.3%、36.9%、60.7%;2.6%、35.6%、61.8%,且三次產業結構布局是“三二一”。此外,武漢市第三產業增加值占 GDP 的比重尤其大,相關數據已超過50%,到2020年,其已超過60%。

結合上圖4-6還發現,從各項年增長趨勢看,武漢市第一產業比較平穩(年平均增加率1%);第二產業、第三產業都曾出現明顯發力(第二產業2018年、第三產業2018年和2019年)。

(三)孝感市、武漢市三次產業結構特點的對比

以上分析對比結果表明,孝感市與武漢市的三次產業結構特點都呈現出“大二產、增三產,小一產”,且武漢市第三產業增加值占 GDP 的比重尤其大。另外,2018年、2019年連續兩年,武漢市都是大力發展第三產業。

三、孝感市三次產業結構調整優化基本思路

基于孝感市資源稟賦、外部環境、發展階段等方面,同時對標湖北省會城市——武漢市,在產業結構布局調整優化中,孝感市應以“優一產、穩二產、擴三產、農村一二三產業融合”為基本思路。

(一)內涵及其側重點

優一產:國家統計局印發的《三次產業劃分規定》第一產業是指農、林、牧、漁業(不含農、林、牧、漁服務業)。孝感市是農業大市,是全國十大優質稻米生產基地和名貴水產品生產基地,所轄 7個縣市區名列全國糧食生產大縣,孝南區被列為國家級現代農業示范區,云夢名列“全國蔬菜生產重點縣”和首批“國家農產品質量安全縣”,孝感麻糖、米酒、云夢魚面馳名中外,汈蓮、焦湖藕、太子米、銀杏、板栗、烏桕等名特優農副產品暢銷全國。當前,孝感市農業已進入傳統農業向現代農業加快轉變的關鍵階段,因此,今后要進一步開發優質農產品,發揮孝感特色優勢,對接全省農業龍頭企業和優勢農業產業鏈,高質量推進農業產業化,大力發展關鍵核心技術,更好提高第一產業的發展水平。

穩二產:國家統計局印發的《三次產業劃分規定》第二產業是指采礦業(不含開采輔助活動),制造業(不含金屬制品、機械和設備修理業),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,建筑業。孝感是加速發展的科技創新城市,已建成1個國家級高新技術開發區、7個省級經濟開發區,形成農產品加工、鹽磷化工、紙塑制品、高端裝備制造、光電子信息、汽車零部件六大重點產業,榮獲全國新型工業化示范基地、全國科技進步先進城市、國家知識產權試點城市等稱號。因此,要促進孝感市第二產業的穩步發展,需進一步通過數字化、智慧化、綠色化改造提升傳統產業,促進新興產業聚集發展。此外,由于孝感市是建筑之鄉,因此,促進孝感市第二產業穩步發展的一個重要抓手是加快建設“建筑業強市”,進一步提升科技創新和新技術應用能力,完善建筑業金融服務體系、制定建筑人才培養計劃、加大開拓建筑市場,鼓勵戰略發展聯盟、全力支持建筑企業走出去等。

擴三產:國家統計局印發的《三次產業劃分規定》第三產業是指除第一、第二產業以外的其他行業。從當今經濟社會發展特點來看,第三產業已成為推動區域經濟發展的重要引擎。從武漢市第三產業發展數據方面看,2018年、2019年連續兩年,武漢市都是大力發展第三產業,隨之第三產業增加值對GDP的貢獻度顯著提高。鑒于此,孝感市若要高效配置社會資源,加快提升經濟增長的速度和質量,也要大力發展第三產業。其中,由于孝感是中華孝文化名城,孝文化是孝感建設發展的先天資本,可定期舉辦“孝文化”博覽節,建立一個互聯網信息服務綜合平臺、打造線上線下相結合的“家庭養老”新模式,以中華優秀傳統文化弘揚社會主義核心價值觀;可充分發揮孝文化資源優勢,廣植孝文化元素來打造孝文化+康養、孝文化+旅游、孝文化+制造、孝文化+農業等第三產業新業態。

農村一二三產業融合:三次產業結構的調整優化還要注重產業融合,即不同產業或同一產業不同行業的相互滲透、相互交叉,并逐步融合為一體形成新產業。基于孝感市的相關情況,可進行“農村一二三產業融合”,即實行農產品生產、加工和銷售的融合,從而形成農村新模式新業態新產業。國務院辦公廳2015年頒布的《關于推進農村一二三產業融合發展的指導意見》中指出:“著力構建農業與二三產業交叉融合的現代產業體系,形成城鄉一體化的農村發展新格局。”[10]具體說來,就是將農村產業融合發展與新型城鎮化建設有機結合,引導農村二三產業向縣城、重點鄉鎮及產業園區等集中,加強規劃引導和市場開發,培育農產品加工、休閑旅游、創意農業等專業特色小城鎮和田園綜合體等,不斷催生文化農業、創意農業、智慧農業、研學農業、康養農業、電商農業等新業態,打破農村一二三產業的邊界,實現“1+1+1>3”的產業融合效果,實現經濟效益、社會效益、生態效益的最大化和統一。

(二)幾個關鍵措施

營造良好的營商環境:全面落實國務院《優化營商環境條例》和湖北省《優化營商環境辦法》,營造公平競爭的市場環境、高效廉潔的政務環境、公正透明的法治環境和開放包容的人文環境,開展高標準市場體系建設,持續深化“放管服”改革,努力做到“審批事項最少、辦事效率最高、投資環境最優、企業獲得感最強”,在深化簡政放權、完善監管體系、優化政務服務等方面做更多的改革創新[11],激發各類市場主體活力,讓投資者、建設者“愿意來、高興留、放心干”。

把創新擺在核心位置:“優一產、穩二產、擴三產、農村一二三產業融合”都需要把創新擺在核心位置,其中包括農業技術創新、科學技術創新、服務管理創新等。一是強化創新主體地位,健全政府投入為主、社會多渠道的投入機制,扶持培育和引進一批擁有自主知識產權、自主品牌和持續創新能力的領軍企業。二是推動重點領域技術創新,推進科研院所、高校、企業科研力量優化配置和資源共享,大力加強產學研合作,加快科技成果轉化應用。

統籌推進各類人才隊伍建設:從人才引進、培養、流動、激勵、評價、服務保障等方面,進一步優化人才政策,為人才提供多樣化服務,感情留人、待遇留人、事業留人。同時,加強校企合作、校地合作、校政合作,充分發揮高校的專業優勢和學科優勢,加大培養培訓力度,幫助在職人員及時更新掌握新技術、新成果、新信息,進一步提升綜合素質,使其既善于學習又掌握現代化技術、既具備管理能力又具備市場開拓能力。

深入實施可持續發展戰略:牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,推進資源節約集約利用,推廣綠色經濟、低碳經濟、循環經濟,推進傳統產業綠色改造,實施環保設施、節能、節水技術改造,引導企業生產環節工藝綠色化,鼓勵現有企業開展環保產品、技術研發,加強再生資源和垃圾分類回收體系銜接,推進生產和生活系統循環鏈接,構建以新能源為主體的新型電力系統,推動碳達峰、碳中和目標如期實現。

以鄉村振興戰略開啟新路徑:推進全面脫貧與鄉村振興有效銜接,鞏固拓展脫貧攻堅成果,以農業供給側結構性改革為主線,優化農業產業布局,強化綠色導向、標準引領,促進現代農業多元化、特色化、融合性發展,注重農業經濟和產品、環境與生態保護、文化傳承與發展、休閑旅游與研學等的綜合開發利用,加快推進5G等寬帶網絡向村莊延伸、配套推進提速降費,完善農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系,切實落實好孝感市“十四五”規劃綱要和農業農村專項規劃提出的孝感現代農業綠色發展空間布局結構的“五區八園七帶”[12],推動孝感由農業大市向農業強市轉變。