某住宅工程已建結構安全性鑒定

袁建軍 (安徽省建筑工程質量第二監督檢測站,安徽 合肥 230031)

1 工程概況

某住宅工程結構形式為三層框架結構,工程目前形象進度為二層頂澆筑完畢,一層結構布置示意圖見圖1。

圖1 建筑物一層平面布置示意圖(單位:mm)

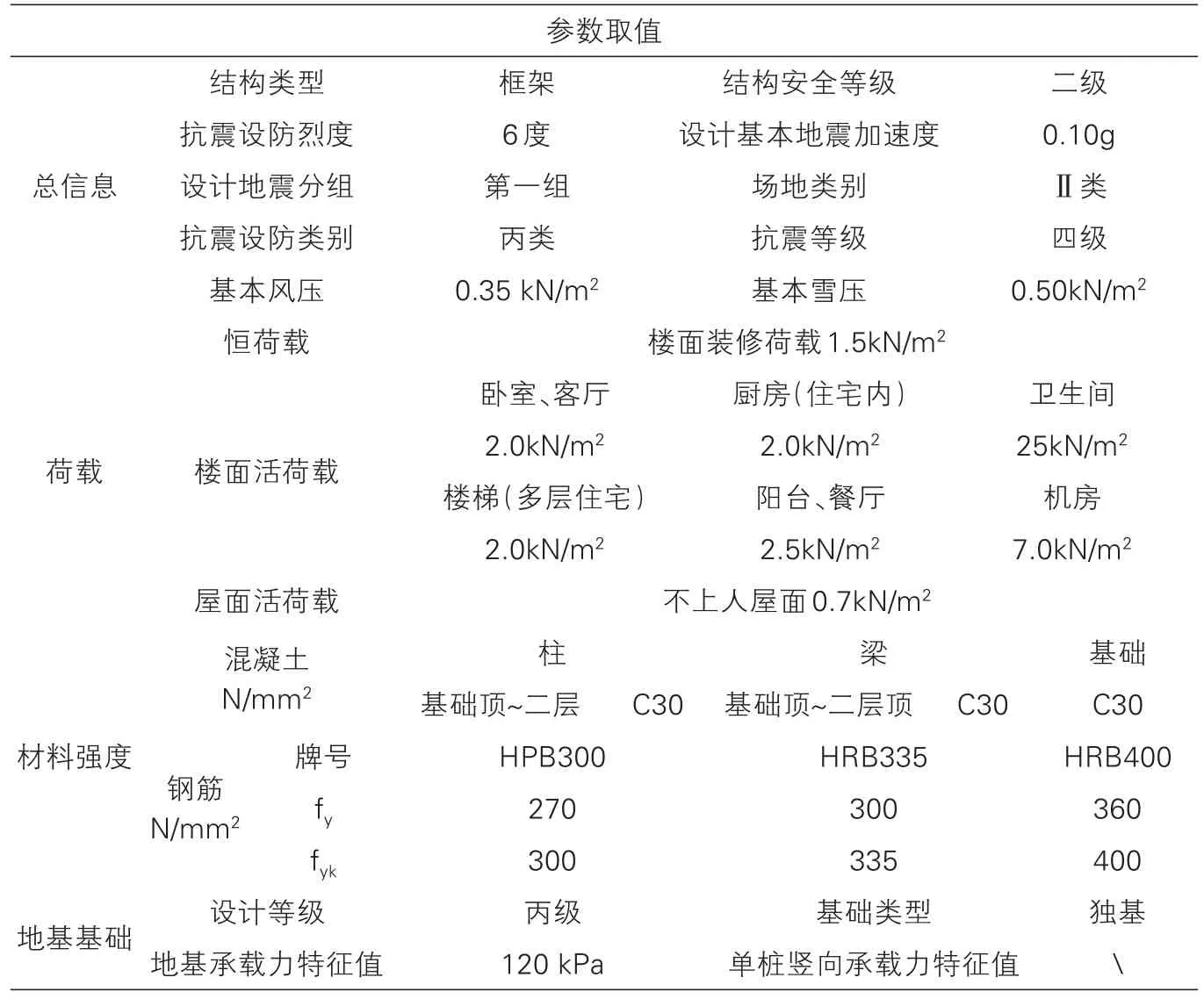

經現場核查:該工程設計為三層框架結構,抗震設防烈度為6度,結構設計使用年限為50年,建筑結構安全等級為二級,抗震設防類別為丙類,場地類別為Ⅱ類,設計地震分組第一組,本工程基礎設計采用獨立柱基礎,基礎持力層為②層粉質粘土層,地基承載力特征值fak=120kPa。混凝土設計強度等級:混凝土墊層為C15,過梁、構造柱、圈梁為C20,基礎及上部結構混凝土均為C30,一層層高3.0m,二、三層層高3.0m。

2 檢測結果

2.1 地基基礎

2.1.1 建設場地地質概況

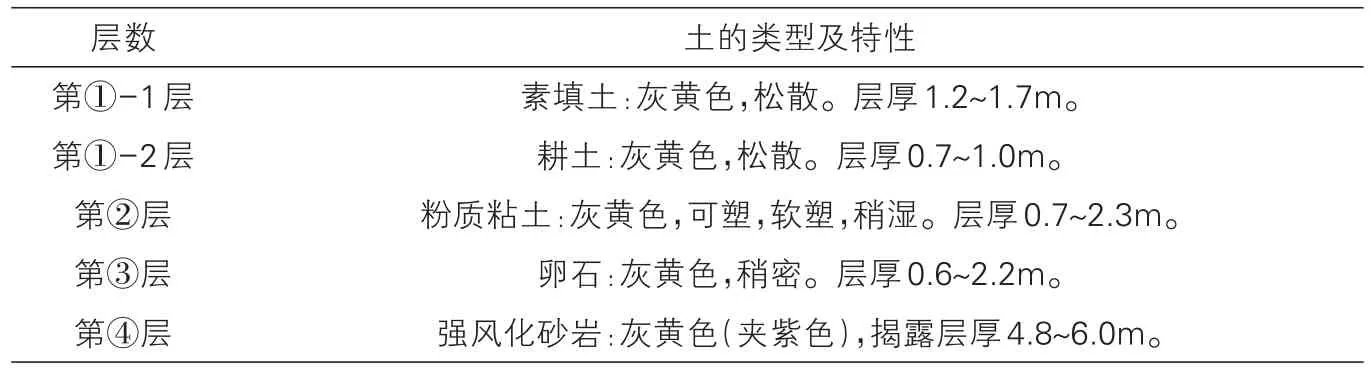

本工程巖土工程勘察報告顯示:被測建筑物地貌屬山前沖積地貌單元,該場地地下水對混凝土及鋼筋均具有微腐蝕性,場地內地層由上至下見表1。

本工程場地內地層信息 表1

2.1.2 基礎檢測

建設場地較為平整,非邊坡地帶,地基較穩定未見滑動跡象。經檢測未發現不均勻沉降引起的上部結構異常現象。

2.2 上部結構

2.2.1 結構體系核查

經現場核查,該工程目前二層頂已澆筑完畢。建筑平面、立面規則,結構構件的布置與設計相符。豎向構件傳力途徑明確,結構布置合理,形成完整的受力體系,整體性構造和連接符合規范要求。

2.2.2 建筑物的裂縫、質量缺陷及損傷及工作環境情況

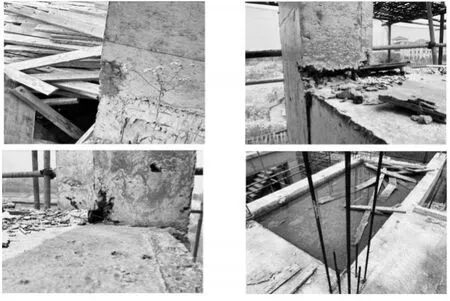

經現場檢測,該工程現澆構件存在多處不同程度的外觀質量缺陷,具體情況見表2,現場典型缺陷見圖2。

現澆構件外觀質量缺陷匯總 表2

圖2 現澆構件典型外觀質量缺陷

除上述缺陷外,上部結構構件未發現明顯因荷載因素引起的結構性受力裂縫,現場無明顯腐蝕性氣、液相物質,屬一般大氣環境。

2.2.3 建筑物側向位移

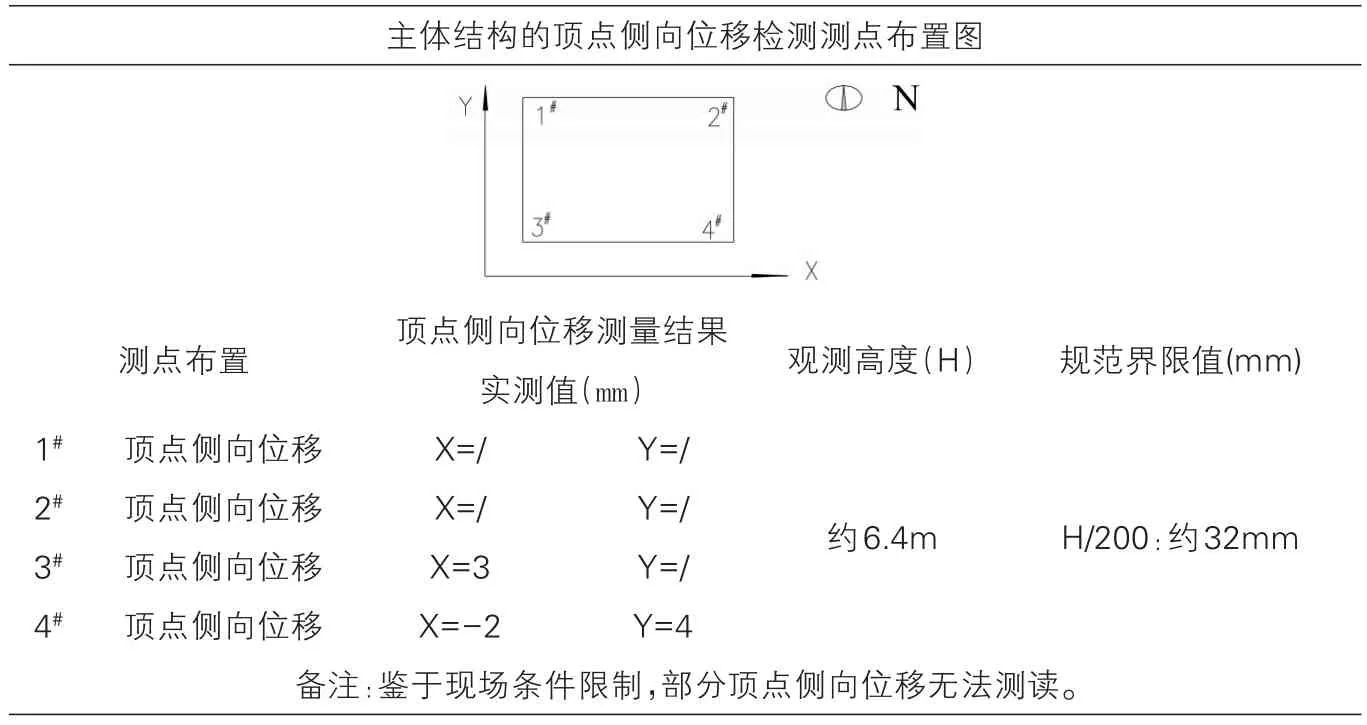

現場選取該建筑物的部分陽角部位對頂點(二層頂)側向位移進行測量,測量結果見表3。

主體結構頂點側向位移檢測結果匯總表 表3

由《民用建筑可靠性鑒定標準》(GB 50292-2015)相關規定,對于多層混凝土結構,頂點位移界限值為H/200。當觀測高度為6.4m時,頂點位移界限值為32mm,故被測建筑物已建部分實測頂點側向位移值在規范規定的界限值以內。

2.2.4 實體質量抽檢

2.2.4.1 混凝土強度抽檢

現場隨機抽取部分混凝土構件,根據回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程相關要求對構件現齡期混凝土強度進行檢測,結果見表4。

單個構件混凝土強度檢測結果 表4

由表中數據可以看出,現場隨機抽取的柱、梁混凝土構件現齡期混凝土強度推定值為32.1~34.6MPa,達到設計強度等級(C30)要求。

2.2.4.2 框架柱鋼筋配置及截面尺寸抽檢

采用鋼筋定位儀及鋼尺等對部分框架柱鋼筋間距情況及截面尺寸進行檢測,結果見表7。

抽檢的框架柱縱向主筋根數、截面尺寸符合設計及規范允許偏差要求;部分抽檢的框架柱箍筋平均間距實測值正偏差超出+20mm,不符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 50204-2015)規范允許偏差要求。

2.2.4.3 梁鋼筋配置及截面尺寸抽檢

采用鋼筋定位儀及鋼尺等對一層~二層頂梁鋼筋間距情況及截面尺寸進行檢測,檢測結果見表5。

框架梁鋼筋配置及截面尺寸檢測結果 表5

根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 50204-2015)規范要求,綁扎箍筋間距允許偏差為±20mm,現場抽檢一層5~6/B軸及二層3/A~B軸頂框架梁加密區箍筋平均間距實測值正偏差分別為+29mm和+52mm,故超出規范允許偏差要求;其余抽檢框架梁構件截面尺寸、梁底主筋根數、箍筋平均間距符合設計及規范允許偏差要求。

2.2.4.4 現澆板鋼筋配置情況

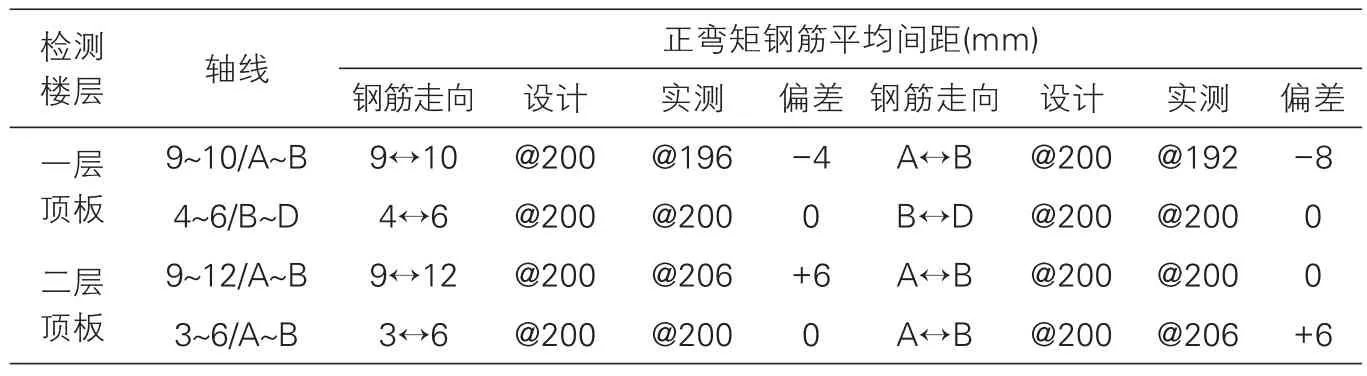

采用鋼筋探測儀及鋼卷尺等對部分現澆板鋼筋配置情況進行檢測,結果見表6。

現澆板正彎矩鋼筋間距檢測結果 表6

根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 50204-2015)規范要求,縱向受力鋼筋間距允許偏差為±10mm,現場抽檢一層~二層頂板正彎矩鋼筋平均間距實測值偏差為(-8~+6)mm,符合規范允許偏差要求。

3 結構驗算

由驗算結果可以看出:被測框架柱、框架梁、地基和基礎承載能力均符合標準要求,其中驗算取值詳見表8。

框架柱鋼筋配置及截面尺寸檢測結果 表7

驗算取值及依據 表8

4 結論

由于本工程尚未完工,因此不對工程整體安全性等級作評定。將地基基礎和已建上部承重結構分別進行安全性評價。

根據現場實測結果結合驗算結論:本工程地基基礎、已建上部承重結構均可滿足正常使用條件下安全要求。

5 建議

請有關部門根據報告對工程中存在的問題提出具體處理意見;在后期施工過程中應按設計圖紙要求并嚴格遵守有關施工技術規范實施,如有異常應及時上報當地主管部門并與我站聯系。