超大容積地下事故應急池設計思路

李仁寶

(山東港口日照港集團,山東日照 276800)

引言

近年來,隨著環保要求的日益嚴格,各石油化工建設項目均要求建設事故應急池,能有效地收集外溢物料、含油污水、初期污染雨水和消防事故水等污染廢水,以免事故污染廢水進入環境水體而造成環境污染事故。

目前,國內常規事故應急池最大容積約1萬m3~2萬m3,采用地下式或地上地下組合型式,池深1~5 m,池體靠自身實現抗浮穩定,僅適用于中小型事故池或土地資源富裕的場地。對于超10萬m3的事故應急池,淺池結構占地近2萬m2~10萬m2,占用大量生產用地,造成土地資源的浪費。因此,為適應環保政策對超大型事故應急池建設需要,本文以日照港嵐山港區中作業區10萬m3事故應急池工程為依托,提供一種事故應急池設計思路。

1 工程概況

1.1 工程建設地點與規模

工程位于日照港嵐山港區中作業區,需配套建設10萬m3事故應急池,滿足意外事故后原油儲罐外溢物料、消防事故水等收集需求。

圖1 總平面布置圖

1.2 設計條件

1)設計水位

港區設計水位如下(嵐山港區理論最低潮面起算):

設計高水位 5.34 m;

設計低水位 0.63 m;

極端高水位 6.48 m;

極端低水位 -0.55 m。

2)地下水類型及含水層特征

勘察深度范圍內地下水類型為潛水與承壓水。潛水水位埋藏較淺,主要賦存于場地的①1沖填土(粗礫砂)和①2沖填土(中粗砂)中。勘察期間場地地下水穩定水位一般在+4.06~+4.92 m之間。

承壓水主要賦存于場地內的基巖裂隙中,其上部的各黏性土層為相對隔水層,側向徑流和越流為其主要補給與排泄方式。承壓水水頭為+3.22 m。

場地的西北側距離道路(路基由碎石或塊石拋填形成,與中區港池連通)較近,地下水位在觀測時間內受潮汐影響明顯,潛水水位變化幅度較大;其它場區地下水位變化較小,受潮汐影響不明顯。

3)地質條件

勘察結果表明,鉆探揭露深度內巖土層自上而下可依次劃分為:(一)人工填土層:素填土(碎石)、沖填土(粗礫砂混黏性土)、①1沖填土(粗礫砂)、①2沖填土(中粗砂)、沖填土(黏性土混砂)、①3沖填土(黏性土)等;(二)海相沉積層:②1黏土;(三)陸相沉積層:③1粉質粘土;(四)風化巖:④2-1強風化巖(碎屑狀)、④2-2強風化巖(碎塊狀)及④3中風化巖。

圖2 地質鉆孔剖面圖

4)地震

依據《中國地震動參數區劃圖》(GB18306-2015),Ⅱ類場地地震動峰值加速度αmaxⅡ為0.10 g,對應的地震烈度為7度,場地基本地震動加速度反應譜特征周期分區值為0.45 s;依據《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010,2016年版),抗震設防烈度為7度,設計地震分組為第三組。

2 關鍵技術問題

2.1 有效容積

根據環保相關管理規定,事故應急池宜采用地下式結構[1],以利于收集廢水防止漫流。事故廢水盡可能以非動力自流方式[2](重力流)進入事故應急池。事故池規模應滿足有效容積要求,即排水管道在自流進水的事故池最高液位以下的容積。

本工程建設規模為建設有效容積為10萬m,擬建設2座Φ65 m×17 m(H)圓形水池。水池底標高為-10 m,罐區地面標高為6.5 m,水池最高液位按6.0 m計,故水池有效水深為16 m,單座水池有效容積不小于5萬m3,滿足建設要求。

2.2 安全防火間距檢查

事故應急池距庫區工程內相關設施和建構筑物的防火間距應進行檢查,防火間距應符合規范要求,詳細檢查項目及依據標準詳見下表。

表1 檢查項目與依據標準表

2.3 抗浮水位確定

地下結構抗浮設計,首先需要確定抗浮水位。地下結構抗浮安全出現問題,多數都出在抗浮水位的選取上。本工程抗浮水位的選取依據以下幾方面因素。

1)觀測地下水位

根據勘察期間觀測結果,場地地下水穩定水位一般在+4.06~+4.92 m之間。場地的西北側距離道路(路基由碎石或塊石拋填形成,與中區港池連通)較近,地下水位在觀測時間內受潮汐影響明顯,潛水水位變化幅度較大。

2)承壓水位

勘察對上部潛水層采取止水措施,對承壓水水頭進行了觀測,承壓水水頭為+3.22 m。

3)規范要求

依據《建筑工程抗浮設計標準》(JGJ476-2019),基坑抗浮設防水位取水池外地面標高。

基于以上三點,施工期水位取設計高水位(5.34 m)、地下水位(4.92 m)、承壓水位(3.22 m)中最大值,設計中施工水位取5.34 m;使用期水位取極端高水位(6.48 m)、抗浮水位(7.0 m)、承壓水位(3.22 m)中最大值,設計中使用期水位取7.0 m。

2.4 抗浮設計方案比選

抗浮穩定一般采用抗拔錨樁結構,其結構受力明確、耐久性好、錨樁與底板整體澆筑防滲效果好、適用于各種巖土類型、施工較為成熟。

近10年來,抗浮錨桿大量應用于建筑行業地下室抗浮結構中,因其施工便捷、效率高,在青島、大連、成都、泉州等地均有應用。

為驗證抗浮錨桿是否適用于本工程,筆者調研了大量工程案例。經調研,地下室結構受上部建筑物壓載,多數抗浮錨桿受力較小,所需抗拔承載力設計值一般小于200 kN[3-7],采用抗拔型錨桿,間距1.5~1.7 m(規范要求的最小間距),錨桿直徑15~20 cm。為提高錨桿抗拔承載能力,各科研單位對抗浮錨桿進行了大量研究,如高壓噴射擴大頭錨桿、高強精軋螺紋鋼錨桿、抗壓型錨桿[3,8-10]等,可將承載力提高至400~500 kN,但其實際應用很少。同時,目前對抗浮錨桿的研究主要集中在其抗拔承載力試驗研究[11-13]上,對錨桿在長期上浮力作用下的蠕變幾乎沒有研究,也沒有長期監測數據作為支撐。而本工程池深17 m,抗浮水頭18.5 m,水池為敞口結構,沒有上覆壓載,所需抗拔承載力設計值為650 kN,已遠超常規錨桿抗拔承載力。

錨桿對巖基裂隙發育較為敏感,對勘察鉆孔數量和精度要求較高。錨桿的防腐問題及錨桿與底板之間的承壓水頭的封堵和止水要求也較為嚴格,勘察和施工的難度都很大。

本工程地勘資料顯示,下臥土層為強風化火山碎屑巖(厚度8~15 m)和中風化火山碎屑巖,巖體完整程度為差~較差,裂隙發育(組數>3組)。對于本工程這種常年處于大水頭(18.5 m)浮托力作用、所需抗拔承載力已超出常規抗浮錨桿承載能力、巖體裂隙很發育的地質,抗浮錨桿易失效。

為保證事故應急池抗浮安全、降低日常維護難度,超大型地下應急事故池抗浮設計推薦采用抗拔樁結構。

2.5 防水防滲措施

為防止消防事故水外溢或滲漏,事故應急池應采用足夠的防滲措施。根據《石油化工鋼筋混凝土水池結構設計規范》(SH/T 3132-2013),事故應急池采用三級防水等級,要求任意100 m2防水面積上的漏水或濕漬點數不超過7處,單個漏水點的最大漏水量不大于2.5 L/d,單個濕漬最大面積不大于0.3 m2,水池混凝土抗滲等級不少于P8,并應進行蓄水試驗。

本工程池壁采用圓形地連墻和襯砌組合結構。采用以下防水防滲措施:

1)池壁及底板采用抗滲等級P10混凝土;

2)采用圓形地連墻結構,受土體擠壓產生環向壓應力,槽段間較為緊密,可作為防滲結構的一部分;

3)地連墻槽段連接處外側設Ф900高壓旋噴樁防滲帷幕,內側設0.5 m厚襯砌進行防水封堵;

4)地連墻下采用高壓灌漿方式,使地連墻與下部風化巖體成為一體,形成截滲結構;

5)事故應急池防水措施由止水帶、嵌縫板及嵌縫密封料三部分組成。止水帶采用埋入式丁晴橡膠止水帶并配合有機防水涂料,嵌縫板宜選用具有適應變形功能的板材,嵌縫密封料應采用混凝土建筑接縫用密封膠。

2.6 溫度應力

底板直徑64 m,厚度1.5 m,為大體積混凝土結構,為減少底板溫度應力對結構的影響,設計考慮以下措施:

1)底板分塊布置,底板之間設結構縫;

2)地連墻與底板間設結構縫,減少底板變形對地連墻負彎矩的影響;

3)由于灌注樁完全入強風化巖,底板在溫差下產生位移,將導致灌注樁與底板連接處內力增大。設計中應考慮溫差變化對灌注樁及底板內力的影響。

3 設計方案

3.1 平面布置方案

本工程規模主要根據收集10萬m3泄漏事故液所需容積確定。為減少占地面積,結合建設方需求應急池擬采用圓形深池形式。布置2座有效容積為5萬m3事故池,事故池結構內直徑65 m(有效直徑64 m),池底高程-10.0 m,池頂高程7.0 m,兩池并列布置,池間凈距7.6 m。為便于施工,池體距兩側護岸堤腳間距10 m。

3.2 進水排水方案

1)進水方案

根據環保要求,事故池建議采用重力自流方式進水。保證進水效果,采用排水溝(明排方式)排向事故應急池;排水溝進池需穿越庫區圍墻和庫外道路,有污廢水外溢的風險;穿圍墻前設轉換閘門井,改為暗管接入事故應急池。

為限制平時清潔雨水進入事故池,增加維護工作量,轉換井內設鑄鐵閘門,平時關閉,防止庫區雨水入池;事故時,由應急管理人員視事故程度確定是否使用事故應急池,需要將庫區事故污廢水導入事故應急池儲存時,可遠程或就地開啟閘門排水。

2)排水方案

設置2套壓力排水系統,上層含油率較高的污廢水通過自吸水的活塞轉子泵加壓排出,下層含油率較低的污廢水由潛水排污泵加壓排出;排出的污廢水均排至雨水監控池,加壓輸送至港區含油污水處理廠集中處理。

圖3 事故水進水排水系統圖

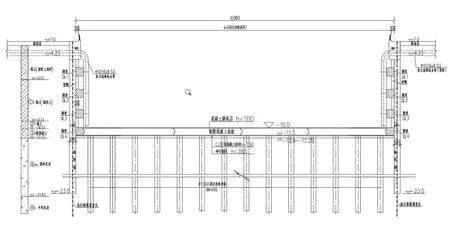

3.3 結構方案

根據工程地質、荷載情況及施工條件,池壁采用圓形地連墻結構,既作為施工的臨時支護,又作為應急池壁主體結構。應急池墻厚1.2 m,墻底高程-23 m。地連墻槽段連接處外側設Ф900高壓旋噴樁防滲帷幕,并在地連墻內側設0.5 m厚襯砌以進行防滲處理。為滿足事故應急池防滲要求,對地連墻底下巖體進行高壓帷幕灌漿,灌漿按單排孔設計,孔距約為1.5 m,入中風化巖4 m,使地連墻與下部風化巖體成為一體,形成截滲結構。

應急池內土體分四層開挖,邊開挖邊沿地連墻高度方向自上而下進行鋼筋混凝土帽梁、圈梁的施工,同時進行基坑內排水。

應急池底板采用與地連墻分離式結構,底板厚1.5 m,分段澆筑。地連墻與底板間、底板各結構段間采用橡膠止水帶、嵌縫板及嵌縫密封料進行止水。底板通過Ф1 000灌注樁嵌巖樁(錨樁)進行拉錨,灌注樁間距為4.4 m,要求進完整性較好的中風化巖至少3 m,以滿足抗浮穩定要求。

圖4 結構斷面圖

4 結語

本文從有效容積確定、安全防火間距檢查、抗浮水位確定、抗浮設計方案比選、防水防滲措施、溫度應力及計算模式等方面論述了超大型事故應急池設計關鍵技術問題及解決方案,并以日照港嵐山港區中作業區10萬m3事故應急池工程為依托,提出工程設計方案及設計思路,為今后類似工程建設提供一定的參考。