微生物學實驗“水中大腸菌群的檢測”教學改革

周連玉,喬 楓

(青海省青藏高原藥用動植物資源重點實驗室,青海省青藏高原生物多樣性形成機制與綜合利用重點實驗室,高原科學與可持續發展研究院,青海師范大學生命科學學院,青海西寧 810008)

近年來,隨著社會經濟的發展和人們生活水平的提高,城市居民對生活環境的質量要求越來越高,水體的環境質量也已受到關注。對水體的監測大多集中于有機污染物、重金屬等,對微生物指標的監測較少。細菌總數和大腸菌群在環境水質監測中發揮著重要的指示作用[1]。同時,相關研究方法也不斷地推廣轉化到本科生的微生物學實驗教學之中。在這些研究和教學過程中,通過平板菌落計數法和多管發酵法對水環境的細菌總數和大腸群菌定量檢測是有效可行的實驗方法。因此,生物學科的本科生學習和掌握相關實驗方法,為自身的科學研究和實踐應用打下堅實的基礎。

目前,國內大部分高校開設的面向本科生基礎微生物學實驗的課程中,水中大腸菌群的檢測實驗基本是針對自來水或者校園水體的檢測。基于這種狀況,嘗試拓展實驗教學內容,建成了一個應用性水環境微生物檢測實驗項目,以期提高教學效果,培養學生綜合能力。

1 教學內容設計

根據生活、科研的需求,從教學內容方面調整和優化綜合性、設計性實驗[2]。在本科微生物實驗課中開設的“水中大腸菌群的檢測”是作為基礎專題實驗,主要是采用多管發酵法檢測自來水中大腸菌群[3]。對水體中微生物指標的測定新建成“西寧城西景觀水體細菌總數和大腸菌群污染狀況的調查”試驗,以10人一大組,2人一小組,采集城市河流、公園景觀水體等樣品,按照GB/T 5750.12—2006細菌總數和大腸菌群MPN計數法檢驗[1,3],進一步采用統計學方法分析實驗數據,并評價水體污染情況。改進后的實驗項目內容貼近生活,不僅提高了學生的實驗興趣,更鍛煉其將所學知識運用到實際生活中解決所遇到問題的能力。

2 西寧城西景觀水體細菌總數和大腸菌群污染狀況的調查

2.1 實驗準備階段

將相關實驗內容通過網絡提前發布給學生,讓他們了解實驗原理和實驗步驟。學生利用課余時間在教師的指導下配置實驗所需的培養基,按照水樣采集方法采集水樣[3],同一個地方選取5個不同的區域,每個區域之間的距離超過20 m。

2.1.1 水樣的采集方法與調查

課前安排學生對4個采集點西寧市城西區湟水(HS)、麒麟灣(QLW)、人民公園東湖(RGD)、人民公園西湖(RGX)水體不同區域的水樣進行采集,并讓他們從水體透明度、氣味、可見的污染物、生物類型等方面進行調查。通過對采集地點的水面環境和周圍環境的調研結果,發現不同水體異味、表面懸浮物、清澈情況有差異。

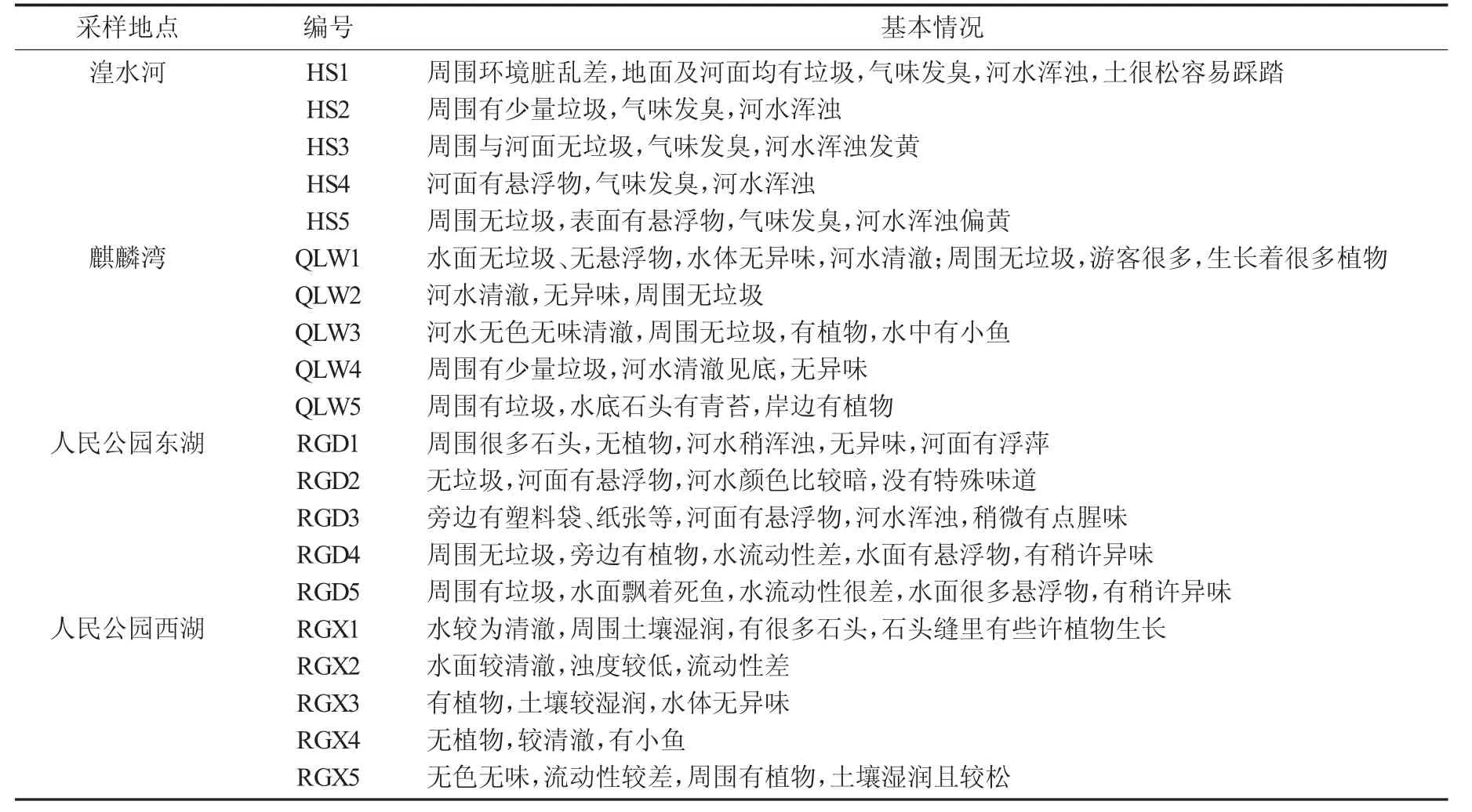

景觀水體不同區域采樣點基本情況見表1。

表1 景觀水體不同區域采樣點基本情況

2.1.2 培養基

胰蛋白胨培養基:胰蛋白胨5.0 g,酵母浸粉2.5 g,葡萄糖1.0 g,瓊脂15.0 g,蒸餾水1 000 mL。乳糖蛋白胨培養基:蛋白胨10 g,牛肉膏3 g,乳糖5 g,氯化鈉5 g,16 g/L溴甲酚紫乙醇溶液1 mL,蒸餾水1 000 mL。3倍乳糖蛋白胨培養基:蛋白胨30 g,牛肉膏9 g,乳糖15 g,氯化鈉15 g,16 g/L溴甲酚紫乙醇溶液3 mL,蒸餾水1 000 mL。伊紅美藍瓊脂培養基:伊紅美藍瓊脂42.5 g,蒸餾水1 000 mL[3]。

2.2 實驗過程

2.2.1 細菌總數的測定

采用平板計數法測定水體中細菌總數[1]。取10 mL水樣加入90 mL蒸餾水,即水樣的10倍稀釋。取0.1 mL稀釋液于胰蛋白胨培養基的中間,用無菌涂布棒涂布均勻,每個稀釋液水樣做3個重復。涂平板后培養基倒置于37℃的培養箱中培養24 h,計算菌落總數。

2.2.2 大腸菌群的測定

采用多管發酵法測定水體中大腸菌群[4]。取5支裝有杜氏小管的3倍乳糖蛋白胨培養基的初發酵管,每管分別加入水樣5 mL。另外,5支裝有杜氏小管的乳糖蛋白胨培養基的初發酵管,每管分別加入水樣1 mL。再取5支裝有杜氏小管的乳糖蛋白胨培養基的初發酵管,每管分別加入水樣0.1 mL。各管搖勻后在37℃恒溫培養箱中培養24 h。

觀察發酵管中發酵液的顏色和產氣情況,將產酸產氣的發酵管中發酵液劃線接種于伊紅美藍培養基上,在37℃的恒溫培養箱中培養18 h。挑選帶有金屬光澤且顏色發紫的菌落,將其一部分進行革蘭氏染色,另一部分接種于裝有杜氏小管的乳糖蛋白胨培養液的復發酵管中,于37℃培養24 h,觀察產酸產氣情況。

2.3 實驗結果

安排2名學生負責將各組實驗數據整合在一起,采用平均值±標準差表示實驗結果,各項指標采用SPSS16.0統計分析軟件進行單因素方差分析(LSD,p<0.05),制作出相關圖與表。

2.3.1 景觀水體細菌總數

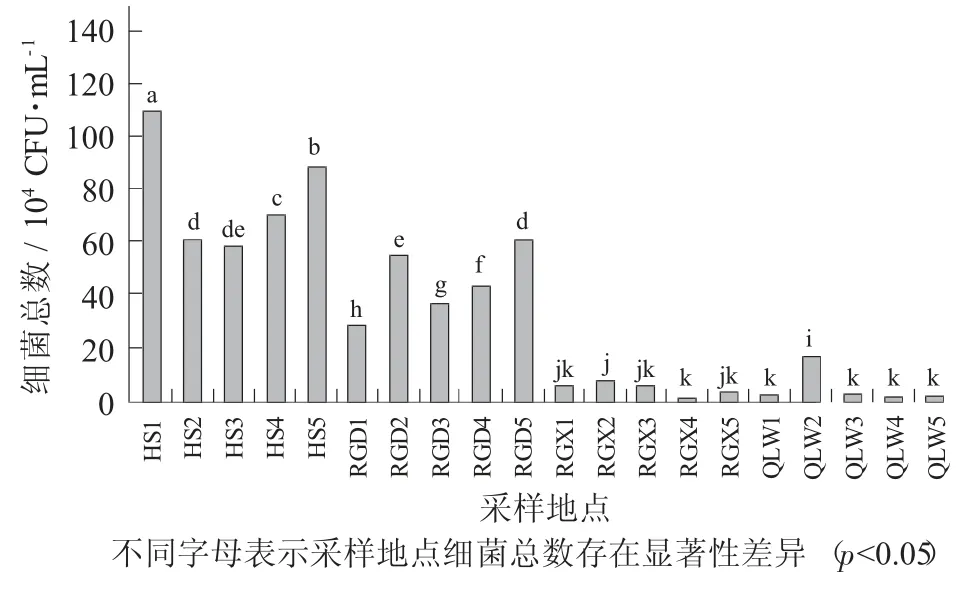

景觀水體中細菌總數見圖1。

圖1 景觀水體中細菌總數

由圖1可知,不同景觀水體之間存在顯著性差異(p<0.05),4個景觀水體中細菌污染程度大小為湟水河>人民公園東湖>麒麟灣>人民公園西湖,湟水河與其他3個景觀水體之間的細菌總數均存在顯著性差異(p<0.05),人民公園東湖與麒麟灣無顯著性差異。每個景區水體中微生物數量變化較大,與之前的報道一致[4-5]。由此可見,不同景觀水體細菌污染的程度不一樣。

由圖1還可知,同一景觀水體不同區域細菌總數存在差異,HS中水體細菌污染程度大小為HS1>HS5>HS4>HS2>HS3,RGD中水體細菌污染程度大小為RGD5>RGD2>RGD4>RGD3>RGD1,RGX中水體細菌污染程度大小為RGX2>RGX1=RGX3>RGX5>RGX4,QLW中的水體細菌污染程度大小QLW2>QLW3>QLW1=QLW5>QLW4。實驗表明,西寧市同一景觀水體不同區域細菌總數存在差異性,與郭愛蓮等人[5]對西安市典型的景觀水體中不同區域細菌總數的調查結果相似。

2.3.2 景觀水體大腸菌群

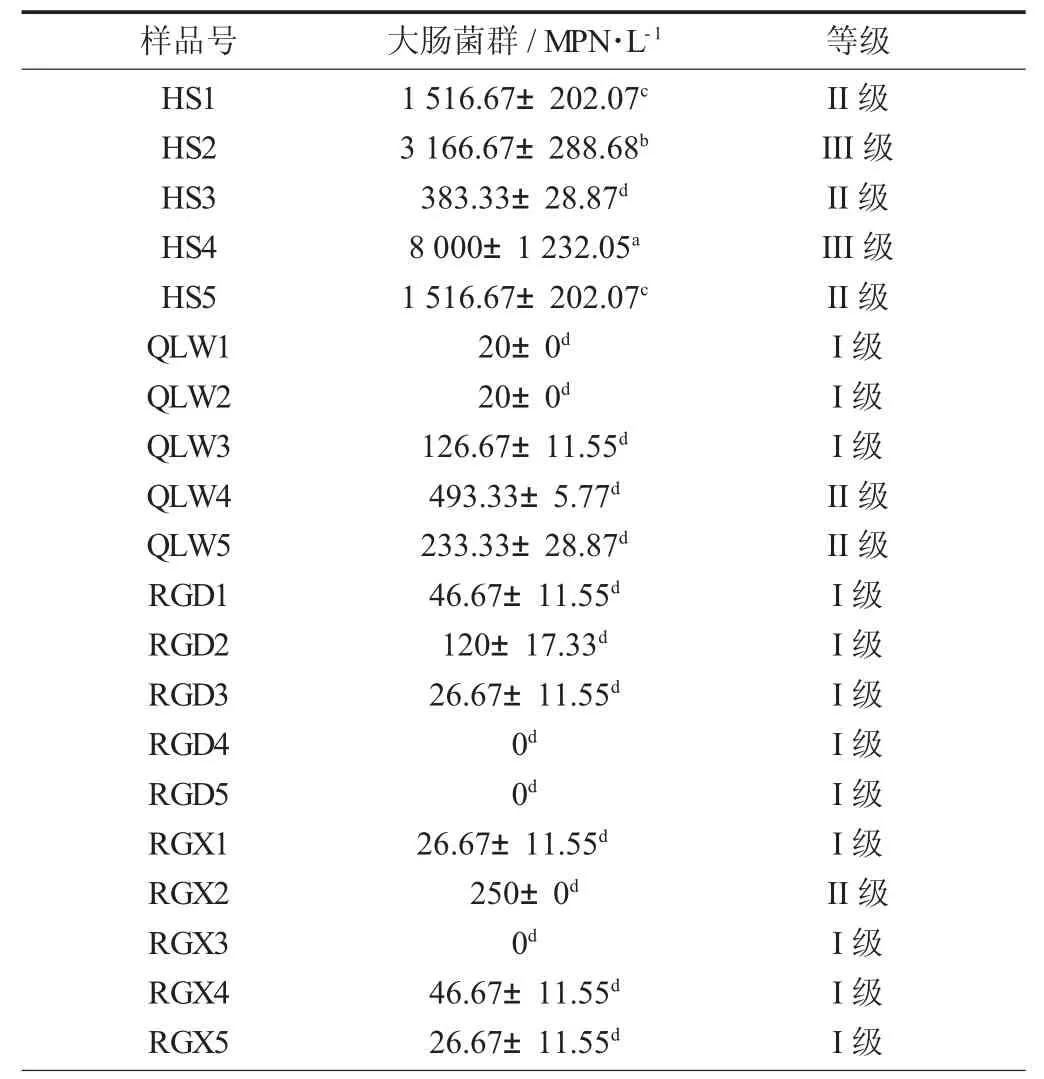

景觀水體中大腸菌群及評定等級見表2。

由表2可知,不同景觀之間存在顯著性差異(p<0.05),4個景觀水體中大腸菌群污染程度大小為湟水河>麒麟灣>人民公園西湖>人民公園東湖,湟水河與其他3個景觀水體之間的大腸菌群數均存在顯著性差異(p<0.05),麒麟灣大腸菌群數顯著高于人民公園東湖和人民公園西湖(p<0.05),人民公園西湖大腸菌群數顯著高于人民公園東湖(p<0.05)。大腸菌群是衡量水體微生物污染指標之一,西寧城西不同景觀水體大腸菌群存在差異性的實驗結果與潘少兵等人[4]研究結果一致。

表2 景觀水體中大腸菌群及評定等級

同一景觀水體不同區域大腸菌群數存在差異,HS中水體大腸菌群污染程度大小為HS4>HS2>HS1=HS5>HS3,QLW中水體大腸菌群污染程度大小為QLW4>QLW5>QLW3>QLW2=QLW1,RGD中水體大腸菌群污染程度大小為RGD2>RGD1>RGD3>RGD4=RGD5,RGX中水體大腸菌群污染程度大小為RGX2>RGX4>RGX5=RGX1>RGX3;同 一 景 觀 水 體不同區域大腸菌群顯著性差異的具體結果與郭愛蓮等人[5]調查結果一致。依據GB-3838-2002國家地表水環境質量標準[6]對景觀水體污染情況進行了等級評價。

2.4 試驗結果的探究

從實驗結果中學生發現了一些問題,如為什么同一景觀不同區域細菌總數或大腸菌群存在差異性、為什么細菌總數多的區域大腸菌群并不是最多的、對于水體污染還有哪些指示微生物等,帶著這些疑問,在教師的指導下,學生分析了采樣點的水面、周邊環境,并查閱相關文獻。從文獻資料中獲悉作為水體污染的指示菌有細菌總數、糞鏈球菌、腸球菌、脆弱擬桿菌、總大腸菌群、糞大腸菌群、擬桿菌等[1,7]。之前的研究證實某些指示菌之間存在顯著的相關性,而有些菌沒有相關性,由此可見不同水體環境中微生物之間的相關性不一定相同[8]。從這次調查還發現水體的透明度和周圍環境可直接反映水體的污染程度。對于微生物污染較為嚴重的水體,需采取有效措施改善水質,如提高游人環保意識、加強統一監管、嚴禁生活污水排入景觀水體、禁止游人亂丟垃圾、嚴格控制水中魚餌的投放量、定期對水面雜物清理等,也可采取生物化學措施改善水質[9-10]。

3 教學體會

通過將基礎微生物學實驗中“水中大腸菌群的檢測”的教學內容,建成“西寧城西景觀水體細菌總數和大腸菌群污染狀況的調查”實驗項目,取得了較好的教學效果。對水環境的實地調查,學生了解到生物、人類活動是造成景觀水體污染的主要因素,及時制止破壞水環境的不當行為是保護水體環境的有效措施之一,增強了學生的環保意識。學生參與水體采集、培養基配置、細菌總數和大腸菌群檢測、實驗數據分析與結果解析等過程,掌握水體指示菌檢驗的工作流程及評價標準。在教師的指引下,學生從實驗結果中發現問題,通過參閱相關文獻,從中找出問題的答案,提高了發現和解決問題的能力。

4 結語

通過對實驗教學內容的改革,激發了學生的學習興趣,提高學生發現問題和解決問題的能力,增強實驗操作能力,有利于培養具有嚴謹科學態度和實踐應用能力的優秀人才。在今后的微生物學實驗教學中需要不斷地優化教學內容,改進教學方法,爭取達到更好的教學效果。