在北影節聽青年影人談擔當

張振 冀昱樵

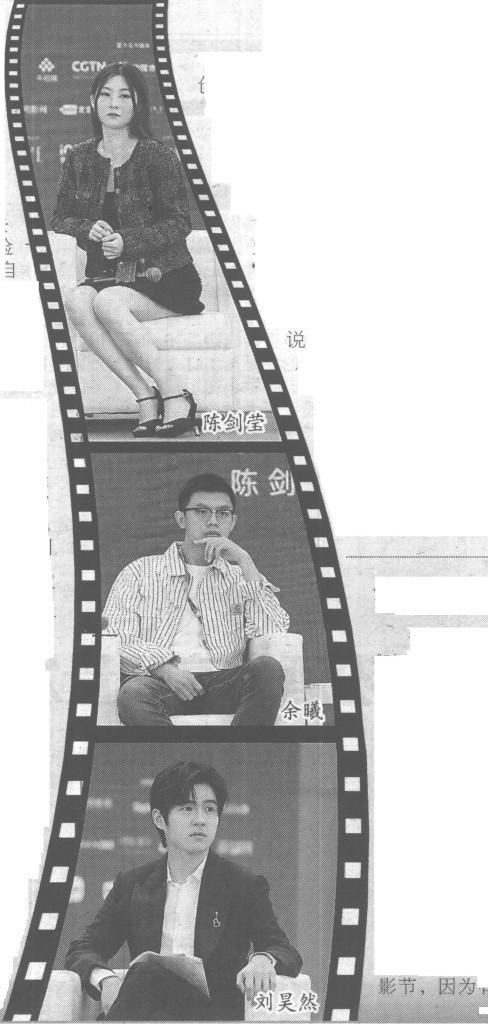

導演陳劍瑩:“學霸”拍電影,“去拍”很重要

27歲的青年導演陳劍瑩17日接受《環球時報》記者專流,談及此次北京電影節上的收獲時表示,論壇上的許多青年電影人都已經有長篇作品,他們分享的心路歷程對自己挺有幫助。

今年5月,陳劍瑩憑借《海邊升起一座懸崖》獲得第75屆戛納電影節短片金獎,被問到如何讓中國電影更多地出現在國際影展上時,陳劍瑩結合自己的經歷給出答案:“《海邊》為啥能去戛納,(因為)它討論的是這個時代下所有人都能共情的感受。當新冠肺炎疫情暴發,很多事情人們無力掌控的時候,或者曾經追求的東西離開了的時候,個人存在的價值和真正應該抓住的東西是什么?這可能是當下許多人在思考的問題——中國故事,但同時又是有關全人類'共同命運的話題,也許就能夠激發全球觀眾的共鳴。”

學生時代的陳劍瑩是個“學霸”,后來選擇前往紐約大學學習電影,對于這個選擇,陳劍瑩表示,“學霸“經歷磨煉了自己的韌勁兒,這種品質也適用于才白電影。經常在希望和,絕望中反復徘徊,項目落地之前的“拉扯”對自己的心理和創作熱情是種折磨,而且創作本身也需要經歷自我推翻,這種狀態下就需要韌勁兒。“選擇學電影是因為從小就喜歡電影,有些人會覺得我學習這么好,去做電影是不是可惜了?我覺得一點也不可惜,因為學習的過程也培養了我在拍電影時能夠運用的一些能力和看待事物的方式。”

作為電影圈前輩,陳劍瑩給新人的建議很簡單:“去拍”。她表示,經驗很重要,現在回看自己曾知的作品,也覺“不咋地”,“但拍一次就失敗一次,失敗一次就攢一次經驗,如果你一直等-萬事俱備的完美時刻,就會失去從失敗中吸取經驗教訓的機會。有想要表達的東西,就用手頭所有的資源去執行。你的基礎可能沒有別人好,但如果你一直努力,經驗就會變得更加豐富,就會越別人。”

作為初次參加北影節的新人,陳劍瑩表示,希望未來北影節可以讓大家看到更豐富的片子,給國內的青年創作者提供更多機會一一正如他們正在做的那樣,“我的成長道路上真的有很多前輩給予幫助,所以對青年創作者來講,有一個能夠跟前輩對話的平臺非常重要。”

編劇余曦:在香港學電影,主要靠實踐

“和同齡的電影人一起交流,,講一下創作中的感受,也聽聽北師大的老師講對新主流電影的判斷,挺好的。”編劇余曦這樣向《環球時報》記者介紹他在北京電影節上的收獲,而被問到在香港學習電影時的經歷時,余曦表示,當時的學習是由大量的實踐組成。

余曦2007年畢業于清華大學工業工程系,3年后在香港浸會大學電影學院獲得電影制作藝術碩士,隨后進入銀河映像工作。對于為什么要選擇學習電影,余曦表說:“喜歡,就是純粹的愛好。從小就喜歡看電影,自己也嘗試著拍,(感覺)就可以把拍電影作為職業,然后就申請了相關專業。”

余曦告訴《環球時報》記者,在香港學習影時,大部分時間用于實踐,“學校也不太管,就靠自己對自己嚴格要求,每一部片子都有所表達和嘗試,就積累了大量實際操作的經驗。同學之間也會相互幫助擔任攝影甚至演員,場地也要自己申請。”

談及如今的港片與黃金時代的區別,余曦表示,.所謂港片黃金時代可能是指上世紀七八十年代,主要輻射港澳地區和東南亞;而如今更多導演選擇北上,進入內地市場,并根據市場的變化調整影片內容。

余曦曾憑借電影《1921》提名金雞獎最佳編劇,對于如何提升主旋律電影的可看度,余讖認為,主旋律電影一直是被觀眾所歡迎和接受的類型,如今市場環境巨變,電影娛樂化程度增強,面對更加激烈的市場競爭,主旋律影片應當回歸內容創作,把歷史題材拍出新意,讓觀眾愿意去看。

對于北影節的未來,余曦表示,希望活欄目越來越多元,一方面是吸引更多影參賽,另外一方面就是展映環節——這對迷很重要一希望能引進更多大師作品回顧或老片修復,內容就會更加豐富。▲

演員劉昊然:出演主旋律,準備要做足

青年演員劉昊然曾出演《建軍大業》《我和我的祖國》等主旋律影片,接受《環球時報》記者采訪時他表示,“出演主旋律影片最大的不同在于,你并不是完全塑造一個全新角色,因為有先烈的形象在,所以第一件事是需要先了解這個角色,包括整個的人物脈絡、年代背景,要做很多準備工作”。

劉昊然表示,因為自己平時就生活在北素,之前是以觀眾的身影節,因為有很多月子展映,自己會想辦法購票去看想看的電影,“但這次不同,我是抱著學習的態度來參加北影節的論壇,因為(在座)都是老師、前輩、合作過的導演,想來看看大家對于電影的認識,深入交流。”

被問及有沒有想分享給粉絲的電影,劉昊然說,“還蠻多的,我自己想看的片子就很多,包括最新一部航海王的劇場版《紅發歌姬》。”

作為青年演員的一員,劉昊然表示,大家都是同齡人、同行者,相比父母那輩人要幸福得多,年紀輕輕就可以通過互聯網等方式汲取到很多營養,認識到自己是什么樣的人、想做什么,可以去做自己喜歡的事情。

環球時報2022-08-19