“實事求是年”的由來

2022-08-23 11:50:10本刊資料

黨史博覽 2022年8期

圖/本刊資料 文/融 冰

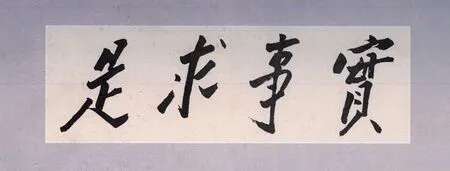

“實事求是”一詞最早出現在班固的《漢書》里。河北省有個河間縣,漢朝封了一個王叫河間王。班固在《漢書·河間獻王傳》中說他“實事求是”,從此這句話就流傳下來。1914 年北洋大學校長趙天麟以“實事求是”為校訓,1917 年湖南公立工業高等專門學校遷入岳麓書院時,校長賓步程撰寫“實事求是”掛匾于書院正楣。但是,無論“實事求是”概念的首創者,還是校訓的提出者、掛匾的書寫者,他們都沒有深入研究過“實事求是”內涵為何物。

到了1941 年5 月19 日,毛澤東在《改造我們的學習》一文中,對“實事”“是”“求”作了全新解讀,使人豁然開朗。這是他首次對“實事求是”進行解讀。1941 年7 月,毛澤東在延安馬列研究院成立大會上,專門以《實事求是》為題作了報告。1941 年底,毛澤東把“實事求是”確定為中央黨校校訓,號召全黨要實事求是。

毛澤東解讀和強調“實事求是”的用意,不是要求每個人把所有的客觀事物都搞清楚,都能找出一切事物的內部聯系和發現所有規律。其要義在于,從實際出發,理論聯系實際,不斷創新理論,解決中國的實際問題。

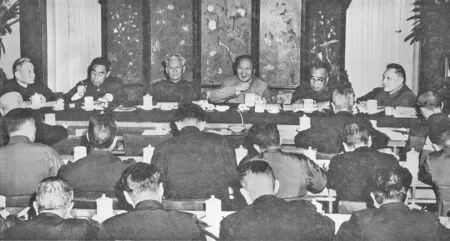

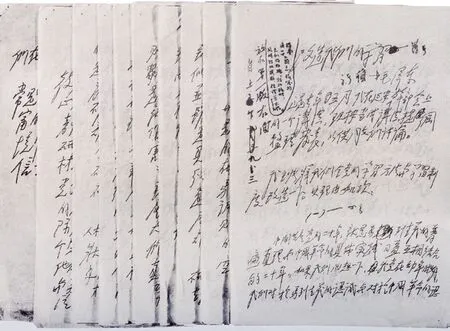

步入1961 年,由于“大躍進”造成的嚴重后果,共和國“處于經濟最困難的時刻”。1 月,中共八屆九中全會在北京召開,正式決定實行“調整、鞏固、充實、提高”的八字方針,國民經濟開始轉入調整的軌道。在這次全會前后,毛澤東多次發表講話,強調要恢復實事求是的優良傳統。他提出,要“搞一個實事求是年”。

“沒有調查就沒有發言權”。在毛澤東的倡導下,1961年全黨上下大興調查研究之風,通過深入的調查研究,糾正錯誤,調整政策,為扭轉困難局面,開展全面調整準備了條件。在充分調研、掌握情況的基礎上,中共中央、國務院相繼制定發布了一系列條例和文件,產生了積極的效果。