外固定支架固定行損傷控制性治療在肢體、骨盆創傷骨折中的應用

楊永華 胡 斌 楊敏捷 萬香蓮 楊海龍 高展望

1.江西省九江市第一人民醫院骨三科,江西九江 332000;2.江西省九江市第一人民醫院護理部,江西九江 332000

創傷性骨折屬于臨床較為嚴重的骨折類型,隨著目前經濟及生產力的發展,骨盆及肢體創傷性骨折已成為我國多發的一類骨折。目前研究顯示,創傷性骨折患者患者常合并臟器損傷及休克等情況,多數患者難以承受創傷大、時間長的骨科手術,對此類患者行早期骨折修復非明智選擇。目前對于創傷性骨折患者多采用石膏、夾板、骨牽引的方式進行固定,待患者病情平穩后再擇期行骨折固定治療,臨床工作中發現,采用目前的早期固定方法穩定性欠佳,且患者舒適度不好,可增加患者疼痛感,影響后期切開復位內固定手術治療。隨著外科理論的不斷發展,損傷控制性手術(damage control surgery,DCS)理念應運而生,其主要內容為對于嚴重創傷患者可在早期行損傷較小的應急手術,控制病情進一步惡化,而后擇期行非致命傷的修復。目前DCS 在骨科的應用特點為快速、暫時及初始的骨折固定。隨著醫療器械的不斷發展,外固定支架的出現,對多種骨折患者的早期固定具有積極意義,其操作簡便、固定過程迅速、創傷小,能夠忽略手術過程中的出血,且在患者生命體征平穩后可將其更換為髓內釘或鋼板固定,在多種骨折患者中已廣泛應用。本研究探討外固定支架固定行損傷控制性治療在肢體、骨盆創傷骨折中的應用。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年1月至2022年1月九江市第一人民醫院收治的80 例骨折患者作為研究對象,采用隨機數字表法將其分為觀察組與對照組,每組各40 例。對照組中,女11 例,男29 例;年齡17~78 歲,平均(39.59±4.69)歲;骨折至入院時間39~145 min,平均(49.49±6.39)min;骨折部位:上肢4 例,下肢30 例,骨盆6 例;致傷因素:交通事故傷23 例,高處墜落11例,工作事故傷3 例,生活意外傷3 例。觀察組中,女10例,男30 例;年齡16~77 歲,平均(39.69±6.29)歲;骨折至入院時間32~124 min,平均(48.49±8.42)min;骨折部位:上肢3 例,下肢29 例,骨盆8 例;致傷因素:交通事故傷21 例,高處墜落10 例,工作事故傷4 例,生活意外傷5 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準(批文號:20210312),受試者均知情同意。

1.2 納入與排除標準

納入標準: ①患者骨折后骨折部位存在畸形、功能障礙、腫脹、疼痛等癥狀;②查體可見局部軟組織損傷,可觸及骨擦音;③影像學檢查可見骨折存在;④參考《實用骨科學》中相關標準,明確診斷為肢體、骨盆創傷性骨折。排除標準:①合并惡性腫瘤者;②既往嚴重心、肝、腎等重要臟器功能障礙者;③血液系統疾病者;④合并自身免疫性疾病者。

1.3 方法

兩組患者在入院后均行急救處理,合并休克、呼吸、心搏驟停者,優先進行抗休克、保持呼吸通暢、心肺復蘇治療,合并開放性血氣胸者行胸腔閉式引流,合并肝脾破裂者行Ⅰ期修補或切除。

對照組患者在進行急救處理時,同期對骨折部位采用傳統石膏固定,有軟組織損傷者先行清創處理,再對骨折進行手法復位,復位滿意后,四肢骨折患者行石膏或支具固定、骨牽引,骨盆骨折患者使用股骨髁上骨牽引,盡可能復位骨盆骨折部位。

觀察組患者行外固定支架固定行損傷控制性治療,骨盆骨折患者采用半環形外固定支架固定,四肢骨折者采用組合式或單邊外固定支架固定。在固定前對患者骨折部位進行清創處理,在預定固定位置使用手術刀行縱行切口,將軟組織鈍性分離至骨面,使用電鉆擰入固定針后使用透視機完成骨折部位的初步復位,透視復位滿意后擰緊固定針與外固定支架的連桿。骨盆骨折患者使用髂翼下置釘法,在每邊置入2 枚固定針后使用連桿與對側固定針固定。所有固定過程應盡量縮短時間。

兩組患者手術后常規行抗感染、加強營養治療等干預,醫師評估患者生命體征平穩后再制定切開復位內固定手術計劃。

1.4 觀察指標及評價標準

比較兩組患者的手術時間、術中出血量、切口長度、手術前后的炎癥因子表達水平與術后并發癥總發生率。①手術時間、術中出血量、切口長度:手術時間自切皮時開始計時,至縫合后結束。術中出血量采用Gross 方程估算,首先參考公式估算患者總血容量(total blood volume,BV),BV=0.1833 +0.03308×體 重(kg)+0.3561×身高(m);根據公式:血細胞容量=紅細胞壓積×BV,故患者丟失血細胞容量=BV×(出血前紅細胞壓積-出血后紅細胞壓積)。患者出血量=患者丟失血細胞容量/出血前紅細胞壓積,在患者術前及術后測量相關參數,進行計算。切口長度由專人在切皮時統計總長度。②炎癥因子水平:包括白細胞介素-6(interleukin-6,IL-6)及腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α),在入院后即刻及手術后3 d,分別抽取患者外周靜脈血10 ml,采用酶聯免疫吸附法檢測IL-6 及TNF-α 的表達水平。③比較兩組患者圍手術期出血、傷口感染、軟組織壞死等并發癥總發生率。

1.5 統計學方法

2 結果

2.1 兩組患者手術相關指標的比較

觀察組患者的術中出血量少于對照組,手術時間及切口長度短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者手術相關指標的比較(±s)

2.2 兩組患者手術前后炎癥因子水平的比較

術前,兩組患者的IL-6、TNF-α 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后3 d,兩組患者的IL-6、TNF-α 水平均低于術前,且觀察組患者的IL-6、TNF-α水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者手術前后炎癥因子水平的比較(ng/L,±s)

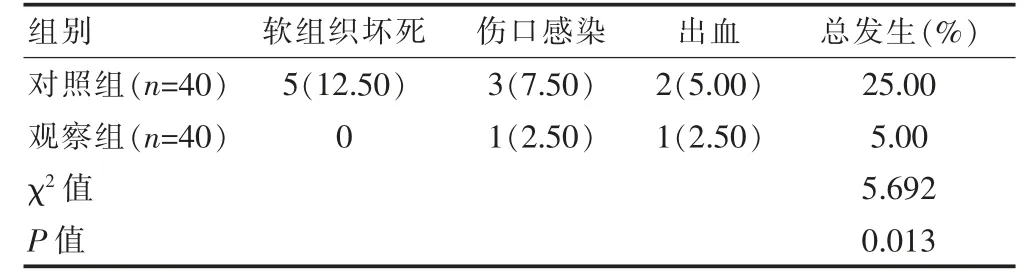

2.3 兩組患者并發癥總發生率的比較

觀察組患者的并發癥總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者并發癥總發生率的比較[n(%)]

3 討論

目前研究顯示,創傷性骨折多數患者病情較為嚴重,多存在較大量的出血,可引起機體出現體溫降低、凝血功能紊亂、代謝性酸中毒三聯癥狀,危及患者生命。針對此部分患者提出的損傷控制理論,是近年來指導治療嚴重復合傷患者的新型外科理念,強調治傷先救命,在患者急救過程中將控制感染、穩定機體內環境、抗休克等作為首要救治目標,待患者病情穩定后再行Ⅱ期手術治療,被目前多項研究證實具有重要臨床價值。既往研究顯示,對于創傷性骨折患者,既往救治方法多以石膏、支具、骨牽引等方法進行緊急救治,待患者病情平穩后進行擇期治療,多數研究指出,上述固定方法穩定性不佳,在恢復過程中患者機體應激反應較重,同時手術過程中需要較大切口,增加患者出血量,增加患者術后傷口感染發生率。臨床上應在創傷性骨折患者的治療中降低并發癥發生率,減輕患者機體炎癥反應程度,同時盡量減少對患者機體的損傷。

近年來國內大多醫院開展了對創傷性骨折患者的外固定支架治療,并在創傷性骨折患者損傷控制方面開展了相關研究,多數學者認為,外固定支架能在患者急救過程中同步使用,其可迅速、暫時固定患者骨折部位,對于穩定患者骨折病情具有重要意義。本研究結果顯示,觀察組患者的術中出血量少于對照組,手術時間及切口長度短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示外固定支架固定行損傷控制性治療能縮短創傷性骨折患者的手術時間及術中切口長度,降低出血量。外固定支架過程中,僅需對患者作較小切口,同時置入鋼板螺釘,采用三維固定的方法,將骨折部位與支架有機結合,符合生物力學固定原則,重視患者軟組織部位的血供,且不以犧牲骨折部位的血運達到恢復骨折的解剖復位,故觀察組手術時間、切口長度較對照組更短,出血量更低。

目前關于創傷性骨折患者的研究指出,在骨折后機體炎癥因子表達水平異常升高,與局部血腫吸收、軟組織損傷、骨膜損傷等多種因素相關,炎癥因子的高水平表達可刺激局部神經,誘發疼痛的形成,同時還可造成局部血管通透性增加,引發局部腫脹,影響患者術后早期康復。TNF-α 是體內重要的促炎因子之一,其可通過促進中性粒細胞黏附到血管內皮細胞上,誘導局部炎癥反應的發生。IL-6 是具有啟動和促進炎癥作用的多功能細胞因子,其對血小板發揮激活作用,可促進血小板聚集,損害血管內皮細胞,影響骨折患者的預后。本研究結果顯示,觀察組患者術后3 d 的炎癥因子水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組患者的并發癥總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示外固定支架固定行損傷控制性治療能調節患者機體炎癥因子水平的表達,降低患者并發癥發生率。外固定支架其具有如下優勢:①其可塑性強,能夠根據手術過程中患者病情進行調節,同時術后早期內可調節松緊程度,改善患者舒適度;②穩定性強,其在固定過程中參考三維力學原理,抗旋轉能力強,對骨折部位損傷小;③對局部影響小,減輕患者疼痛,方便傷口換藥;④功能性強,不僅能對骨折斷端加壓固定,還可使骨折部位適當伸長;⑤手術過程簡便,操作性強;⑥術后便于醫師觀察患者固定部位血運情況,觀察肢體血液循環情況,利于調整診療方案及判斷擇期手術時機。

綜上所述,外固定支架固定行損傷控制性治療能縮短肢體、骨盆創傷骨折患者的手術時間及手術切口長度,降低術中出血量,降低術后炎癥因子表達水平,降低并發癥發生率。