基于無(wú)障礙理念的老舊小區(qū)公共空間更新策略研究

——以長(zhǎng)沙天心區(qū)湘園社區(qū)青山小區(qū)為例

楊瑩潔,陶 嬋

(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 風(fēng)景園林與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410128)

1 引言

據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),我國(guó)60歲及以上人口比重達(dá)到18.70%,其中65歲及以上人口比重達(dá)到13.50%[2],我國(guó)即將邁入中度老齡社會(huì)。在此背景下,與老年人和殘障人士對(duì)無(wú)障礙的需求相比,無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)現(xiàn)狀不平衡,不充分[3]。

無(wú)障礙概念最初是一種建筑領(lǐng)域概念,1974年聯(lián)合國(guó)正式提出“無(wú)障礙設(shè)計(jì)”(Barrier-free design)的概念,從此“無(wú)障礙”(Barrier-free)一詞在國(guó)際社會(huì)被廣泛使用[4]。2006年,第61屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)《殘疾人權(quán)利公約》,將無(wú)障礙的概念轉(zhuǎn)變?yōu)锳ccessibility,即“易接近的、可及性、可使用性的”,并將其確立為殘疾人權(quán)利的基本原則。2014年《在標(biāo)準(zhǔn)中界定無(wú)障礙的指南》(第二版)中,正式將“Accessibility”定義為“指產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境和設(shè)施能在多大程度上被最大范圍的不同特征和能力的人群使用,以在特定使用環(huán)境中實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)。”這是迄今為止關(guān)于無(wú)障礙概念最權(quán)威,也是最規(guī)范的定義[4]。國(guó)際上“無(wú)障礙”的概念由Barrier-free發(fā)展到Accessibility,拓展了無(wú)障礙的范圍,研究者們把潛在的無(wú)障礙體驗(yàn)者聯(lián)合起來(lái),以普適化的“通用政策”代替狹義的為特殊人群服務(wù),既有利于無(wú)障礙理念傳播、設(shè)施推廣,又使殘疾人能像普通公眾一樣平等的參與社會(huì)活動(dòng)[5]。

現(xiàn)在無(wú)障礙涵蓋的領(lǐng)域、范圍相當(dāng)廣泛,包括制度的無(wú)障礙(法律法規(guī)等對(duì)平等權(quán)益的保障)、物理的無(wú)障礙(設(shè)施、產(chǎn)品等有形的物質(zhì)元素)、信息的無(wú)障礙(獲取與交流的自由)及心理的無(wú)障礙(無(wú)形的意識(shí)形態(tài)認(rèn)知)[6]。近年來(lái)我國(guó)首先在制度無(wú)障礙上進(jìn)行優(yōu)化,連續(xù)發(fā)布和修改多項(xiàng)無(wú)障礙的相關(guān)法規(guī)政策,界限也越來(lái)越嚴(yán)格,例如2022年4月1日起實(shí)施的《建筑與市政工程無(wú)障礙通用規(guī)范》全文為強(qiáng)條。同時(shí),在政策層面鼓勵(lì)支持高校、科研單位開(kāi)展無(wú)障礙相關(guān)課題。長(zhǎng)沙市天心區(qū)擬將湘園社區(qū)作為無(wú)障礙示范社區(qū),筆者通過(guò)對(duì)湘園社區(qū)青山小區(qū)的公共空間環(huán)境進(jìn)行調(diào)研,并對(duì)其無(wú)障礙環(huán)境進(jìn)行評(píng)估,提出相應(yīng)的改造更新策略,以此為相似老舊小區(qū)無(wú)障礙環(huán)境更新提供案例參考。

2 調(diào)研框架與調(diào)研方法

2.1 研究對(duì)象

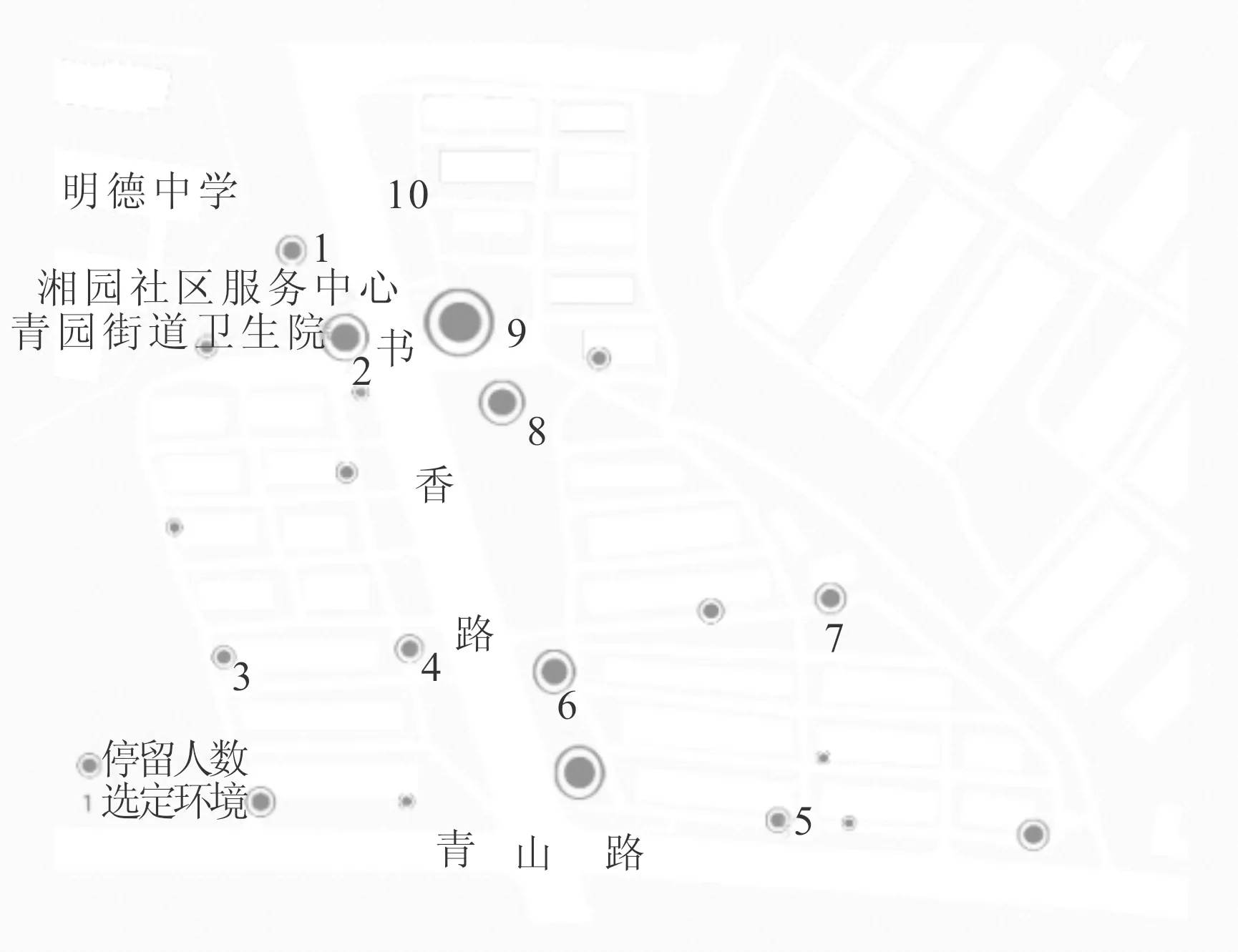

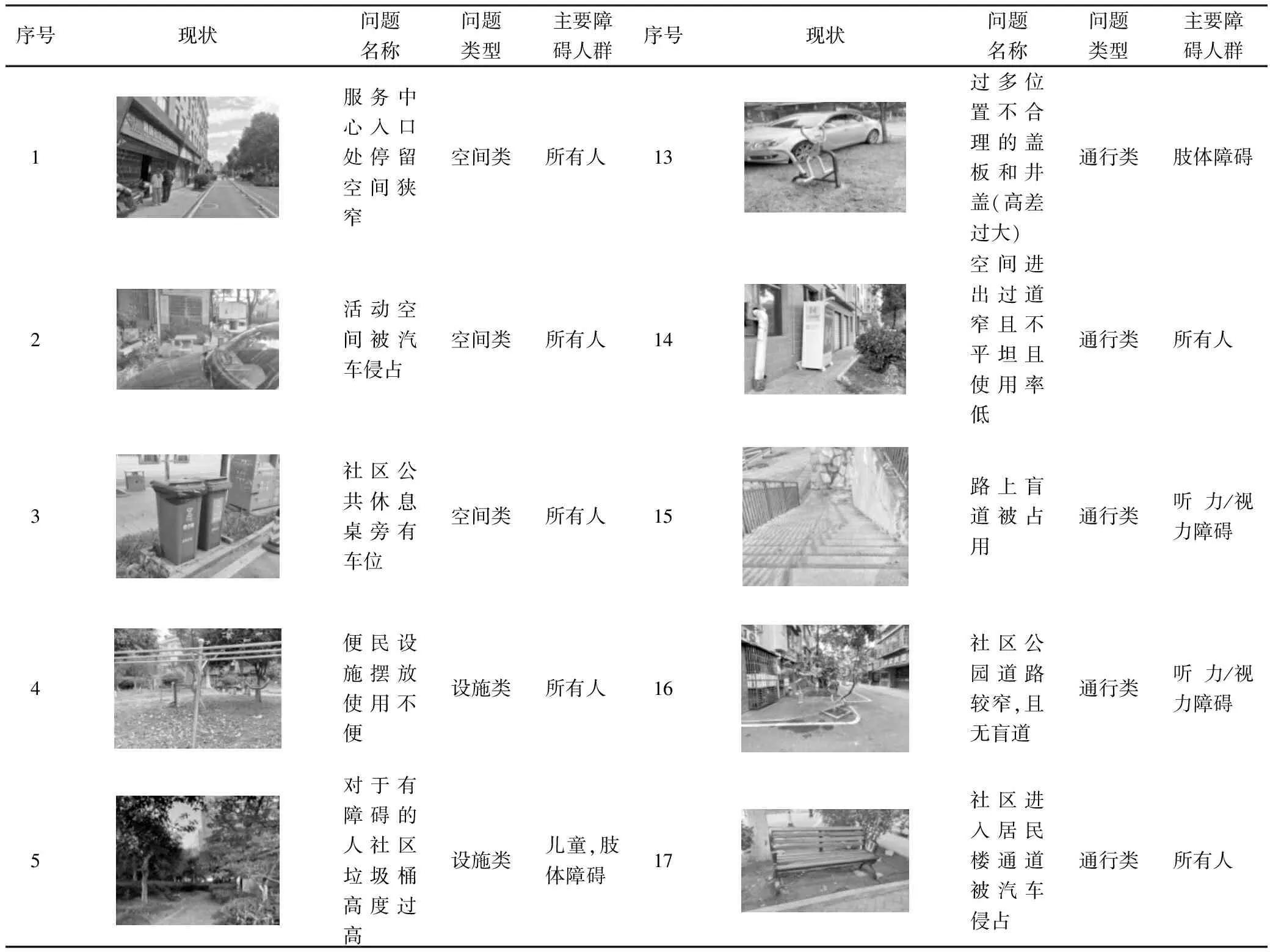

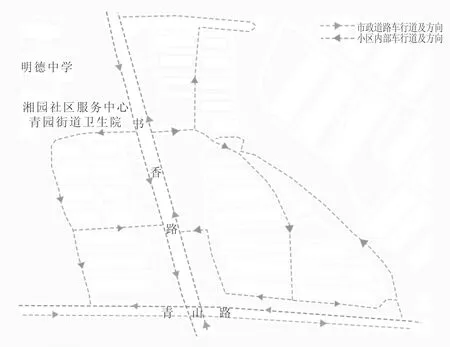

本研究以湘園社區(qū)為研究對(duì)象,該社區(qū)位于湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū),面積1.5 km2,基礎(chǔ)設(shè)施較為完善,轄區(qū)內(nèi)有街道衛(wèi)生院,中學(xué),公交車(chē)站,周邊有大型超市,出行生活便利。社區(qū)常住人口7820人,其中老齡人口近2000人,有殘障人士21人。湘園社區(qū)轄區(qū)內(nèi)包含幾個(gè)小區(qū),除青山小區(qū)為老舊安置小區(qū)外,其他小區(qū)皆為較新的商業(yè)樓盤(pán),大部分老年人與全部殘障人士都住在青山小區(qū),湖南省殘疾人促進(jìn)協(xié)會(huì)辦公室暫駐湘園社區(qū)服務(wù)中心,且社區(qū)服務(wù)中心位于青山小區(qū)內(nèi)部,常有殘障人士來(lái)往于此,基于以上將研究范圍選至青山小區(qū)(圖1)。

圖1 青山小區(qū)

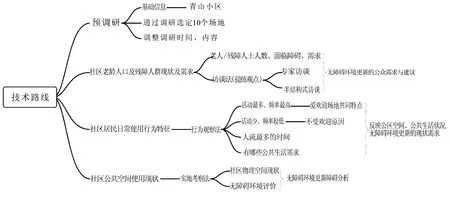

2.2 調(diào)研內(nèi)容

調(diào)研內(nèi)容分為3個(gè)部分:一是社區(qū)老年人和殘障人群現(xiàn)狀,包括老年人和殘障人士的人數(shù)、面臨的障礙、需求等;二是社區(qū)居民日常使用行為特征,它反映了小區(qū)公共空間——公共生活狀況,其內(nèi)容有小區(qū)居民日常聚集地點(diǎn)、活動(dòng)類(lèi)型、活動(dòng)時(shí)間和活動(dòng)人群,以此尋找受歡迎的空間和被人忽視的空間;三是社區(qū)公共空間使用現(xiàn)狀,分為社區(qū)物理空間現(xiàn)狀調(diào)研和無(wú)障礙環(huán)境評(píng)估兩部分,基于這兩部分的調(diào)研結(jié)果,擬出的相應(yīng)問(wèn)題排查清單。

2.3 調(diào)研方法

本文訪談?dòng)蓛煞N類(lèi)型的訪談構(gòu)成。一種是針對(duì)小區(qū)居民、社區(qū)工作人員的半結(jié)構(gòu)式訪談,另一種是面向各類(lèi)領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)家及各類(lèi)殘障人士代表的專(zhuān)家訪談。訪談完成后整理提取主要觀點(diǎn)并進(jìn)行分析。

行為觀察法在正式調(diào)研前需要制定行為觀察表和進(jìn)行預(yù)調(diào)研。預(yù)調(diào)研時(shí)間選在秋末冬初天氣晴朗、適宜出行的工作日,觀察時(shí)間為5:30~19:30。在觀察時(shí)間內(nèi)每隔1 h對(duì)在小區(qū)公共空間內(nèi)停留人群的活動(dòng)類(lèi)型,活動(dòng)位置,年齡在行為觀察表上進(jìn)行記錄。對(duì)預(yù)調(diào)研的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后,發(fā)現(xiàn)該小區(qū)居民在公共空間內(nèi)的活動(dòng)時(shí)間基本為7:30~19:30,所以調(diào)研時(shí)間調(diào)整于這個(gè)時(shí)間段。根據(jù)預(yù)調(diào)研時(shí)觀察到的居民日常活動(dòng)類(lèi)型來(lái)調(diào)整行為觀察表上活動(dòng)項(xiàng)目,根據(jù)人群聚集情況選定的10個(gè)觀察地點(diǎn),將它們編號(hào)以便統(tǒng)計(jì)(圖2)。由于數(shù)據(jù)每小時(shí)記錄一次重復(fù)較多,改為每2 h記錄一次,且不記錄路過(guò)人群,記錄方式改為拍照后根據(jù)照片信息整理后錄入表格。正式調(diào)研選取預(yù)調(diào)研后的一周內(nèi)天氣晴朗、適宜出行的工作日與休息日各1 d進(jìn)行觀察,并隨機(jī)對(duì)小區(qū)居民進(jìn)行半結(jié)構(gòu)訪談,訪談對(duì)象以中老年人和殘障人士為主。

圖2 人流分布及選點(diǎn)

實(shí)地考察法包含社區(qū)物理空間現(xiàn)狀調(diào)研和無(wú)障礙環(huán)境評(píng)估兩部分。社區(qū)物理空間現(xiàn)狀調(diào)研將對(duì)社區(qū)內(nèi)的設(shè)施小品,信息互動(dòng)情況,植被類(lèi)型,空間等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,拍照記錄,并整理成物理現(xiàn)狀問(wèn)題排查清單。無(wú)障礙環(huán)境評(píng)估中,參照《建筑與市政工程無(wú)障礙通用規(guī)范》(GB55019-2021)和《無(wú)障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50763-2012),根據(jù)小區(qū)實(shí)際狀況列出無(wú)障礙評(píng)估清單,對(duì)照清單進(jìn)行無(wú)障礙環(huán)境現(xiàn)狀評(píng)估(圖3)。

圖3 調(diào)研內(nèi)容及方法

3 調(diào)研結(jié)果分析

3.1 社區(qū)老年人和殘障人群現(xiàn)狀及需求

由訪談和社區(qū)提供的資料可知,湘園社區(qū)內(nèi)常住人口7820人,其中老齡人口近2000人,約占總?cè)丝诘?5.6%,老齡化程度較高。青山小區(qū)內(nèi)有肢體障礙者19人,不需要使用輪椅,生活可以自理;智力障礙2人,均為未成年;有部分80歲以上高齡老人有輪椅需求,也有部分老人使用拐杖出行。

訪談結(jié)果顯示,青山小區(qū)有以下問(wèn)題:健身器材不好用、大量私家車(chē)侵占生活空間和活動(dòng)空間、兒童活動(dòng)空間小、代際交流空間少、社區(qū)中心組織活動(dòng)較少、志愿者或工作人員不能提供的幫助、老年人接受信息效率低、斑馬線沒(méi)有觸感、輔助過(guò)馬路的蜂鳴聲走到路中間無(wú)法聽(tīng)清、標(biāo)識(shí)顏色不鮮明大小不明顯、老人和殘障人士出行安全感低、車(chē)擋石墩沒(méi)有反光條、修路太多出行不便、門(mén)檻不方便輪椅通過(guò)等。同時(shí),訪談對(duì)象提出了自己的需求:一是增加下雨天的室外活動(dòng)空間,二是規(guī)劃可種植的區(qū)域,三是提供詳細(xì)的導(dǎo)視系統(tǒng),四是增強(qiáng)社區(qū)無(wú)障礙宣傳。

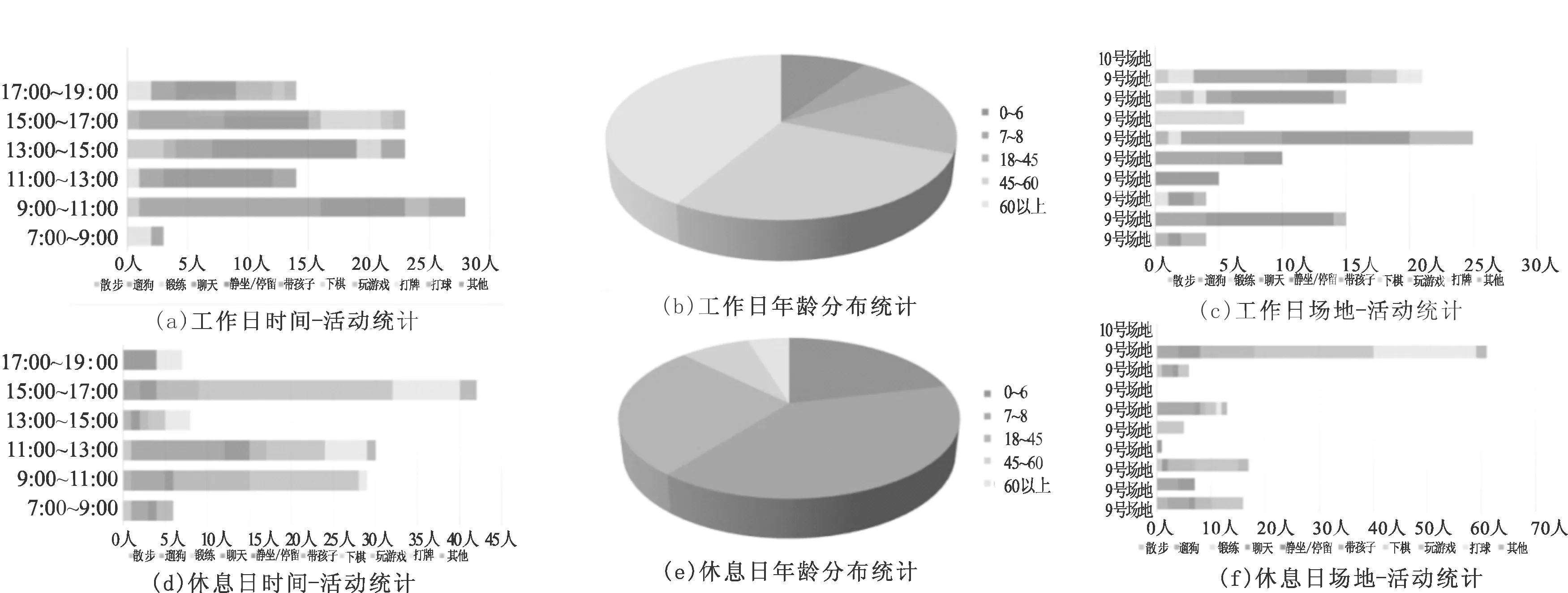

3.2 居民日常使用行為特征

根據(jù)行為觀察表數(shù)據(jù)制成時(shí)間-活動(dòng)、年齡分布、場(chǎng)地-活動(dòng)統(tǒng)計(jì)圖(圖4)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示使用人群以中老年人和少年兒童為主。活動(dòng)時(shí)間集中在9:00~11:00和15:00~17:00兩個(gè)時(shí)間段,夜間19:00以后,照明缺失的公共活動(dòng)空間基本無(wú)人訪問(wèn)。活動(dòng)內(nèi)容以10種基本活動(dòng)類(lèi)型為主,較多的活動(dòng)為靜坐、聊天、玩游戲和打球,總體來(lái)說(shuō)活動(dòng)類(lèi)型單一,互動(dòng)性較低。人群聚集較多的為2號(hào)、6號(hào)和9號(hào)場(chǎng)地。通過(guò)現(xiàn)狀調(diào)研分析以及將工作日與休息日的人群聚集情況進(jìn)行對(duì)比得出,2號(hào)場(chǎng)地人群聚集是因?yàn)榘松鐓^(qū)主入口和街道醫(yī)院正門(mén),6號(hào)和9號(hào)場(chǎng)地是由于本身空間體驗(yàn)感較好,開(kāi)敞空間和半封閉空間交替,地形豐富,植被層次適宜。人群缺失的為10號(hào)場(chǎng)地,工作日與休息日均無(wú)人停留,該場(chǎng)地地形狹窄,植被層次過(guò)多,空間郁閉,道路狹窄。通過(guò)分析最受居民歡迎場(chǎng)地和最受冷落場(chǎng)地,找到小區(qū)居民喜歡的空間形式,以此改造其他空間。

圖4 居民日常活動(dòng)統(tǒng)計(jì)

3.3 社區(qū)公共空間使用現(xiàn)狀

社區(qū)物理空間現(xiàn)狀調(diào)研中,經(jīng)過(guò)多次走訪和實(shí)地調(diào)查,小區(qū)公共空間使用現(xiàn)狀部分按問(wèn)題類(lèi)別共統(tǒng)計(jì)出5類(lèi)23例問(wèn)題,涉及4大類(lèi)人群。物理現(xiàn)狀問(wèn)題排查清單(表1)顯示,通行類(lèi)問(wèn)題最為突出,其主要表現(xiàn)為盲道缺失造成視障人士出行不便;人車(chē)合流,慢行系統(tǒng)不完善導(dǎo)致殘障人士出行安全感低;井蓋過(guò)多,路面不平整使輪椅出行不便。空間類(lèi)問(wèn)題為公共空間被車(chē)輛侵占;集中活動(dòng)的大空間少,功能較為單一。設(shè)施類(lèi)問(wèn)題有設(shè)備設(shè)施老化,使用有安全隱患,需要更新;健身器材功能老舊,不能滿(mǎn)足使用需求;夜間公共空間照明缺失。信息類(lèi)問(wèn)題有室內(nèi)外導(dǎo)覽不全,沒(méi)有納入無(wú)障礙導(dǎo)覽系統(tǒng);居民無(wú)障礙意識(shí)薄弱以致無(wú)障礙停車(chē)位經(jīng)常被占用。植被類(lèi)問(wèn)題為植被無(wú)人管理,占用通行空間;有園藝需求但沒(méi)有很多發(fā)揮空間;植被層次過(guò)多,空間郁閉。

表1 物理空間現(xiàn)狀問(wèn)題排查清單

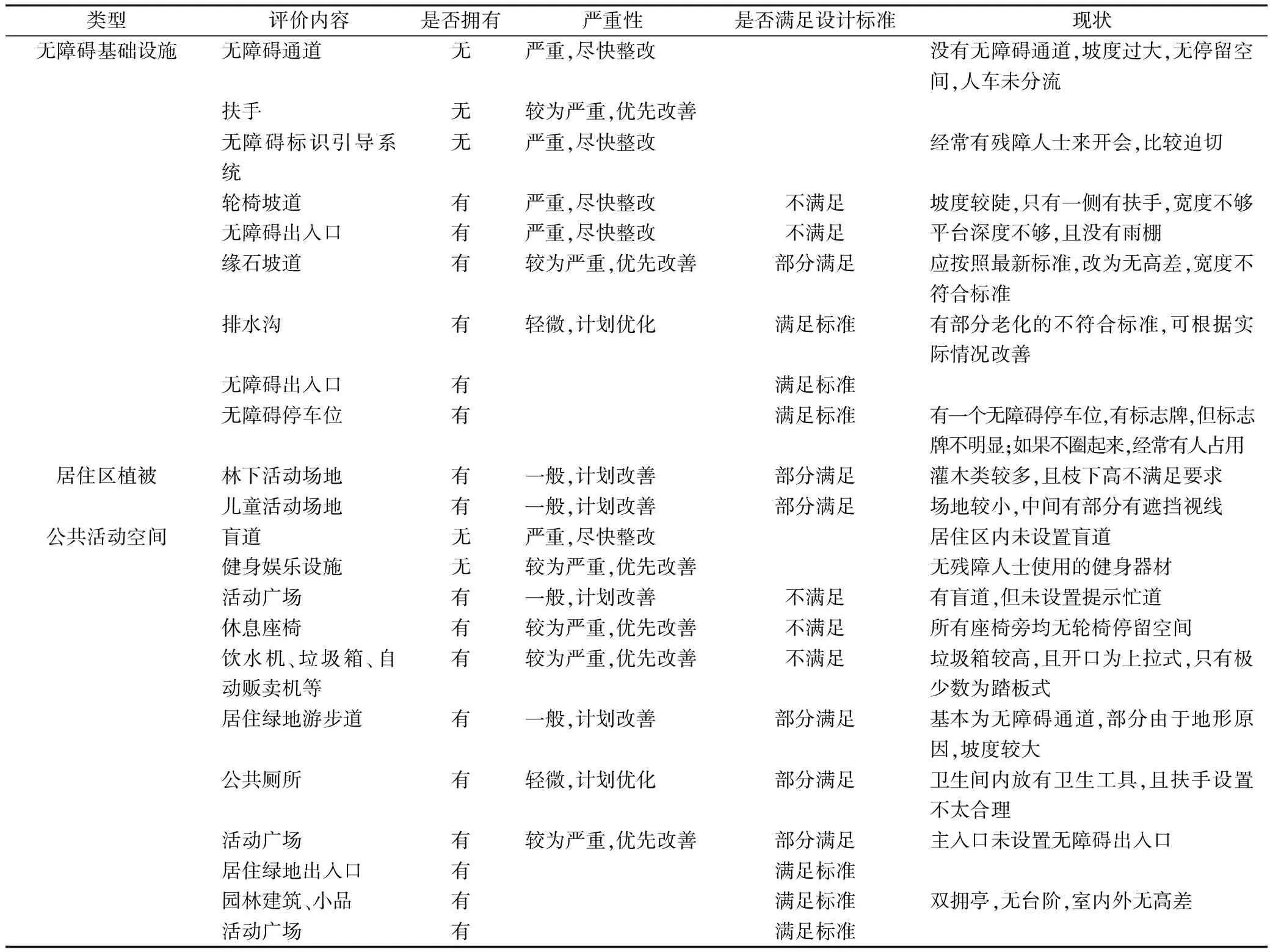

對(duì)小區(qū)公共空間進(jìn)行無(wú)障礙環(huán)境評(píng)估時(shí),根據(jù)《建筑與市政工程無(wú)障礙通用規(guī)范》和《無(wú)障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》列出評(píng)估清單(表2,表中只顯示類(lèi)和項(xiàng)),清單包含3大類(lèi)20項(xiàng)41條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),調(diào)研結(jié)果顯示僅4項(xiàng)完全滿(mǎn)足無(wú)障礙標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)障礙通道、扶手、無(wú)障礙引導(dǎo)系統(tǒng)、盲道是社區(qū)需要盡快配備的無(wú)障礙基礎(chǔ)設(shè)施。小區(qū)現(xiàn)有的滿(mǎn)足部分設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)障礙基礎(chǔ)設(shè)施,據(jù)實(shí)際使用情況來(lái)看,不但沒(méi)有讓殘障人士感到無(wú)障礙,還成為了普通人的障礙,需根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)盡快改善。公共活動(dòng)空間中缺少無(wú)障礙設(shè)計(jì)的考量,如健身區(qū)缺少可供殘障人士使用的康樂(lè)設(shè)施、活動(dòng)廣場(chǎng)入口以階梯為主不方便進(jìn)入、休息座椅無(wú)輪椅停留空間等。

表2 無(wú)障礙環(huán)境評(píng)估清單

綜上所述,根據(jù)無(wú)障礙的分類(lèi),該小區(qū)存在的物理障礙有通行方面人車(chē)矛盾尖銳、空間功能單一導(dǎo)致的活動(dòng)種類(lèi)少以及景觀序列破碎造成景觀節(jié)點(diǎn)觀感不佳。信息障礙有設(shè)施老舊呆板使人對(duì)設(shè)施的體驗(yàn)感低、自然資源閑置造成的人與自然的互動(dòng)貧乏,還有無(wú)障礙導(dǎo)航不完善使無(wú)障礙信息傳播效率低。心理障礙有無(wú)障礙科普教育缺失導(dǎo)致的非殘障人士人與殘障人士之間的理解隔閡,單獨(dú)的園藝活動(dòng)減少了普通居民之間的交往,以及缺乏代際之間的交流空間。

4 青山小區(qū)公共空間更新思路

4.1 目標(biāo)人群

以小區(qū)內(nèi)腿腳不便的老年人以及肢體、智力障礙的人群為主,兼顧經(jīng)常往來(lái)的視力、聽(tīng)力障礙人群,逐步擴(kuò)展到臨時(shí)肢體障礙(如單獨(dú)推嬰兒車(chē)的家長(zhǎng)、提重物或行李箱的人)、孕婦、兒童、病人等任何需要無(wú)障礙設(shè)施的人。不單是無(wú)障礙環(huán)境的改造,也是使小區(qū)全體居民受益的社區(qū)更新[7]。

4.2 更新愿景

首先,以物理空間無(wú)障礙為基礎(chǔ),逐步完善小區(qū)公共空間內(nèi)的無(wú)障礙基礎(chǔ)設(shè)施。其次,用信息無(wú)障礙建立人與人之間的理解橋梁,使普通居民用感官代償?shù)捏w驗(yàn)方式接觸殘障人士的感官世界,達(dá)到宣傳無(wú)障礙的目的。最后,消除心理障礙,通過(guò)服務(wù)系統(tǒng)中的活動(dòng)方式推動(dòng)殘障人士與非殘障人士之間、陌生居民之間、代際之間的相互交流,增強(qiáng)大家的相互理解。

5 青山小區(qū)公共空間無(wú)障礙環(huán)境更新策略

5.1 建立無(wú)障礙的彈性空間

5.1.1 彈性通行空間

無(wú)障礙出行是一切其他公共活動(dòng)的基礎(chǔ),小區(qū)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先完善無(wú)障礙通行系統(tǒng),進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化車(chē)行系統(tǒng)和步行系統(tǒng)。采用“單向道,微循環(huán)”(圖5)的策略?xún)?yōu)化本小區(qū)車(chē)行系統(tǒng)。在小區(qū)主路設(shè)置人車(chē)分流,車(chē)行道劃定單向道,車(chē)行入口設(shè)置進(jìn)出方向,內(nèi)部半循環(huán),利用開(kāi)放式小區(qū)的特點(diǎn),使用城市道路完成車(chē)行環(huán)路。保留原有停車(chē)空間,取消綠地入口處的停車(chē)位。設(shè)置黃色指示條車(chē)檔,便于弱視患者出行。

圖5 “單向道,微循環(huán)”的車(chē)行系統(tǒng)

構(gòu)建合理舒適的步行系統(tǒng)與步行空間。將本小區(qū)內(nèi)步行系統(tǒng)設(shè)置成環(huán)路,考慮老年人和殘障人士途中需要休息的特點(diǎn),利用小碎空間設(shè)置休息節(jié)點(diǎn)[8]。步行系統(tǒng)連接小區(qū)游園的游步道,增加步行空間多樣性。小區(qū)主入口處增加步行入口和輪椅通道,盲道鋪設(shè)入戶(hù),方便步行和輪椅通行。

5.1.2 彈性活動(dòng)空間

對(duì)小區(qū)內(nèi)所有綠地空間進(jìn)行梳理,將小碎空間中相對(duì)分散的節(jié)點(diǎn)保留它短暫停留的功能,相對(duì)集中的節(jié)點(diǎn)運(yùn)用景觀軸線串聯(lián)成大空間。對(duì)于大的活動(dòng)空間,首先,借鑒受小區(qū)居民歡迎的空間形式來(lái)調(diào)整空間布局,使用開(kāi)放空間和半封閉空間交替穿插,增加空間趣味性;其次,充分利用垂直空間,運(yùn)用微地形來(lái)豐富活動(dòng)形式和空間功能;第三,增加無(wú)障礙為主題的互動(dòng)裝置,讓居民在體驗(yàn)中接受無(wú)障礙科普教育;最后由點(diǎn)道面逐步完善小區(qū)公共活動(dòng)空間夜間照明系統(tǒng)。

5.2 合理配置自然資源的感官花園

感官花園利用聲音、色彩、氣味、材質(zhì)等營(yíng)造提供多樣感知,是園藝療法中環(huán)境治療的表現(xiàn)形式[9]。通過(guò)這些感官代償形式,使存在一定感官感受缺失的視障、聽(tīng)障、智障等人群能運(yùn)用通識(shí)在其他感官上進(jìn)行補(bǔ)償[10]。調(diào)動(dòng)本小區(qū)閑置的自然資源和良好生態(tài)環(huán)境,為使用者創(chuàng)造豐富的感官體驗(yàn),如用豐富的花香、草木香調(diào)動(dòng)嗅覺(jué)感知,放大鳥(niǎo)叫蟲(chóng)鳴作為聲景,增加坐凳、景墻、扶手等的景觀小品的觸摸紋理,用植物色彩變化表現(xiàn)四季景觀等。這些感官代償?shù)姆绞郊扔欣跉堈先耸康目臻g定位[10],訓(xùn)練和豐富觸覺(jué)、嗅覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)等感知,增加五識(shí)通感,又能讓普通居民體驗(yàn)殘障人士的感受,增加對(duì)殘障人士的理解,增強(qiáng)小區(qū)共公共空間活動(dòng)體驗(yàn)。

通過(guò)開(kāi)放感官花園的部分植被空間,滿(mǎn)足居民的種植需求。園藝活動(dòng)對(duì)身體條件要求較低,應(yīng)用對(duì)象多元,老人、兒童、殘障人士、其他居民均可參與其中,通過(guò)播種、澆水、驅(qū)蟲(chóng)、收獲等園藝活動(dòng),改善居民身體、心理健康,延長(zhǎng)老年人的自理周期[11],促進(jìn)居民之間的溝通交流。

5.3 完善公眾參與的社區(qū)無(wú)障礙服務(wù)系統(tǒng)

無(wú)障礙服務(wù)是衡量無(wú)障礙水平的維度之一。將社區(qū)服務(wù)中心作為無(wú)障礙服務(wù)系統(tǒng)的主體,通過(guò)發(fā)布任務(wù)、需求或者組織活動(dòng),為政府部門(mén),學(xué)校,居民,志愿者等想要參與進(jìn)來(lái)的其他主體提供平臺(tái),多方參與才能推動(dòng)無(wú)障礙更好的普及。

社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)社區(qū)層面的無(wú)障礙科普任務(wù),精準(zhǔn)區(qū)分科普人群,豐富科普形式,以社區(qū)科普活動(dòng)為橋梁[12],建設(shè)專(zhuān)業(yè)的無(wú)障礙服務(wù)人才隊(duì)伍,完成殘障人士及志愿者們希望能提供更加專(zhuān)業(yè)幫助的需求。例如經(jīng)過(guò)本次調(diào)研活動(dòng),我們向社區(qū)提交了室內(nèi)外無(wú)障礙問(wèn)題排查清單,社區(qū)可根據(jù)社區(qū)經(jīng)費(fèi)狀況,按類(lèi)別或者改造緊急程度分批更新,后續(xù)可將相關(guān)設(shè)施登記造冊(cè),以便定期檢查。無(wú)障礙調(diào)研排查也可作為無(wú)障礙科普的一種活動(dòng)形式。

完善小區(qū)室內(nèi)外無(wú)障礙標(biāo)識(shí)系統(tǒng)和無(wú)障礙導(dǎo)航圖也是社區(qū)無(wú)障礙服務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)容之一。大部分殘障人士接受和更新信息都比較慢,變化較少的實(shí)體環(huán)境更能帶給他們安全感,所以導(dǎo)視內(nèi)容要做到內(nèi)容全面但“慢”更新。導(dǎo)視信息能幫助他們獨(dú)立出行,讓他們從生理和心理上公平的使用社區(qū)公共空間和公共設(shè)施。

6 結(jié)論與討論

現(xiàn)今,全國(guó)無(wú)障礙建設(shè)在城市公共空間層面已初見(jiàn)成效,但無(wú)障礙系統(tǒng)是由多個(gè)層級(jí)構(gòu)成,缺少社區(qū)這一環(huán),障礙就依然存在[13]。本文針對(duì)社區(qū)無(wú)障礙環(huán)境更新的問(wèn)題,以湘園社區(qū)青山小區(qū)為實(shí)踐案例,在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)社區(qū)存在物理障礙、信息障礙、心理障礙三大方面的問(wèn)題,依據(jù)無(wú)障礙“靈活性(彈性)”“公平性”的核心理念,從硬件、軟件和服務(wù)出發(fā),優(yōu)化通行空間增強(qiáng)社區(qū)的可達(dá)性,調(diào)整空間布局提升活動(dòng)空間的整體性和功能性,以此構(gòu)建無(wú)障礙的彈性空間;利用閑置的自然資源打造感官花園,增加居民對(duì)殘障人士理解和鄰里之間的互動(dòng);使用社區(qū)無(wú)障礙服務(wù)系統(tǒng)公眾參與平臺(tái),推動(dòng)無(wú)障礙在社區(qū)中更好普及。

本策略因地域、空間等因素影響,可能不一定具有全面性。在社區(qū)更新從單純物理環(huán)境更新逐漸轉(zhuǎn)入以人為本的高質(zhì)量更新的情況下,需要對(duì)生理弱勢(shì)群體給予更多關(guān)注。同時(shí),在研究過(guò)程中發(fā)現(xiàn)社區(qū)無(wú)障礙環(huán)境評(píng)估缺少一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,在后續(xù)的無(wú)障礙環(huán)境相關(guān)研究中,希望后期學(xué)者共同探討此問(wèn)題。