骶尾部脊索瘤的影像診斷

——2022年讀片窗(8)

王龍勝

1 病史摘要

患者,男性,66歲。無明顯誘因下出現骶尾部疼痛不適1月余,休息后可緩解,未予重視,近來癥狀無明顯好轉。病程中患者無意識障礙,無逆行性遺忘,無頭痛頭暈、惡心嘔吐、腹痛腹脹、胸悶心慌等不適,近期飲食睡眠正常,大小便困難,便時伴疼痛,體重無明顯減輕。體檢:體溫36.0℃、 脈搏71次/分、 呼吸18次/分、血壓144/89 mmHg (1 mmHg≈0.133 kPa)。神清,精神可,皮膚鞏膜無黃染,心肺無殊,頸軟無抵抗,伸屈及旋轉活動正常,脊柱及骨盆無畸形,骶尾部壓痛及叩痛(+),雙側側臀部疼痛不適,相應區域皮膚淺感覺正常,足背動脈搏動存在末梢血運可。

2 影像檢查所見

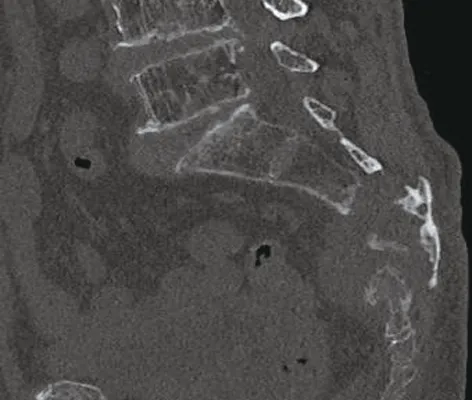

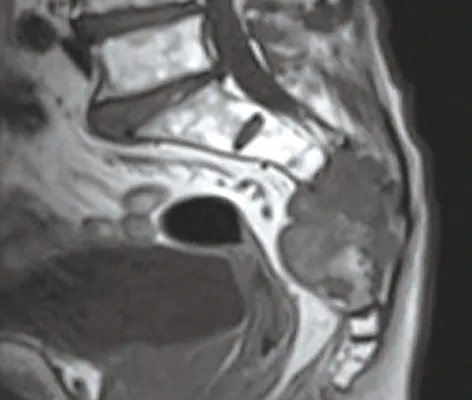

CT平掃示骶3~5及部分尾椎椎體骨質破壞,形成巨大軟組織腫塊并突向后方椎管內,測其CT值約36 HU,腫塊內見殘存骨脊及點狀鈣化影(圖1~3)。 MRI平掃示,骶尾部見團塊狀稍長T1、長T2信號,呈膨脹性改變,向四周突出,腫塊內信號欠均勻可見條狀短T2信號,累及鄰近豎脊肌及梨狀肌(圖4~6),增強掃描示,腫塊呈明顯不均勻顆粒狀強化。

圖1 CT平掃骨窗軸位

圖2 CT平掃三維重組冠狀位

圖3 CT平掃三維重組矢狀位

圖4 T1WI矢狀位

圖5 T2WI抑脂矢狀位

圖6 T2WI軸位

圖7 MRI增強軸位

圖8 MRI增強矢狀位

圖9 MRI增強冠狀位

3 術中所見及病理結果

骶骨巨大腫塊,自骶3以下骨質被腫瘤侵蝕,雙側達骶髂關節,腫塊侵及左側豎脊肌。鏡檢見腫瘤組織呈分葉、多結節狀,葉間存在厚薄不一的纖維間隔;小葉內可見黏液樣基質,基質內可見圓形、多邊形或立方狀細胞,胞質內可見大小不一的空泡,細胞核大小不一,部分為多核細胞,細胞輕度異型,呈條索狀、片塊狀或小團狀排列;腫瘤浸潤周圍纖維脂肪組織、橫紋肌組織及骨組織;免疫組化標記結果:CKpan(+),CK19(+),CK8(+),CEA(-),Vimentin(+),S-100(-),EMA(部分+),E-cad(部分+),β-Catenin(+),Ki-67(+,約10%),SOX-10(-)。病理結果:脊索瘤。

4 討論

脊索瘤 (chordoma)來源于迷走的脊索組織或脊索胚胎殘余物,好發于中軸骨如顱底、骶尾骨、脊柱等。病理上腫瘤呈圓形或不規則形膠狀腫塊,質地較軟,有纖維假包膜, 邊界尚清,瘤內可見纖維間隔,可伴有出血、囊變、鈣化及骨組織,鏡下脊索瘤主要由黏液間質和液滴細胞組成,免疫組織化常表現 S-100、Kerac tin、EMA、Vimentin陽性、PAS染色陽性。脊索瘤生物學行為是一種低度惡性骨腫瘤,局部侵襲性強,臨床容易局部復發,但較少遠處轉移。脊索瘤治療目前以手術切除為主,術后輔以放療等綜合治療。

臨床特點:脊索瘤好發于50~60歲中年人,以男性多見,王雷等[1]報道20例脊索瘤患者,其中15例是男性,平均年齡為 56.2歲,本例是66歲男性患者。該病臨床表現常不典型,具有起病隱匿的特點,臨床癥狀與其發生部位有關,骶尾部脊索瘤臨床主要表現為無誘因下病灶部位疼痛、不適、大小便潴留、周圍組織麻木,本例患者出現大小便困難。

影像表現特點:CT及MRI在該腫瘤的定位、定性診斷中具有重要的價值,可顯示腫瘤的大小、范圍及其與周圍的關系。①骨質破壞:骶尾部不同程度部溶骨性或膨脹性骨質破壞, 其內可見斑片狀鈣化灶及殘存的骨碎片,少數可見反應性骨硬化。②病灶形態及邊緣:骨質破壞區被軟組織腫塊替代,腫瘤多呈不規則分葉狀,邊界較清楚,輪廓光整,小的腫塊局限于或略膨出于骶尾椎輪廓,骶尾部脊索瘤在發現時往往腫瘤體積已經很大腫塊常突入盆腔,并侵犯骶管內硬膜外腔。馬永強等[2]報道18例骶尾部脊索瘤,其中15腫塊較大突入盆腔、8例侵犯骶管內硬膜外腔。③信號特點:腫瘤在T1W I上呈等或略低信號,T2WI呈明顯高信號,與腫塊內含有黏液基質和分泌粘液的液滴狀腫瘤細胞組成有關,腫塊內信號均勻或不均勻,不均勻提示病灶內伴有出血、壞死、囊變、死骨、鈣化或纖維間隔。④增強掃描:腫瘤呈中等度不均勻“顆粒狀”漸進強化特點,與腫瘤內含有較多粘液基質有關。

鑒別診斷:①轉移瘤,多見于老年人,有原發腫瘤病史,病灶多發,引起多個骨或椎體及附件的溶骨性破壞,骨破壞邊緣模糊、無硬化緣。②骨巨細胞瘤:多呈偏心、膨脹性骨質破壞, 其內常可見粗大、短小的骨嵴,破壞區呈分房狀、皂泡樣改變,一般鈣化灶、無硬化緣,T2WI上腫塊呈等低信號或稍高信號,增強掃描常明顯強化;而脊索瘤骨破壞區內常可見斑片狀鈣化灶,邊緣可見反應性骨硬化,T2WI呈明顯高信號,增強腫瘤呈中等度不均勻“顆粒狀”漸進強化特點,有助于鑒別。③漿細胞瘤:好發于胸椎,多見于中老年人,常有骨質疏松,腫塊易累及椎管并沿脊膜浸潤生長形成“袖套征”壓迫脊髓,MRI增強掃描可見“脊膜尾征”。