BIM與智慧建造技術在裝配式地鐵工程中應用研究

劉阿鋒,郭海洋,吳 寧

(中建三局城建有限公司,吉林 長春 130030)

0 引 言

在以裝配式橋梁、裝配式管廊為代表的裝配式基礎設施在城市建設中獲得廣泛應用的背景下,裝配式地鐵車站的發展顯得較為遲緩,目前僅在長春、青島等少數城市進行試驗性應用[1]。從現有的工程實踐來看,裝配式地鐵車站普遍面臨施工過程模塊受力不明、預制構件拼裝定位精度不高、防水效果不佳、工程管理方法不科學等問題。雖然從技術的角度看,以上問題相互獨立,但是從裝配式地鐵車站整體工程角度看,這些問題從屬于系統工程的一部分,需要通過一項系統性的研究,探索系統問題的解決方案。

目前國內外研究主要集中于將智慧建造應用到工程項目建設中,或基于信息手段的智慧建造研究,對全裝配式地鐵車站施工全過程的深層次智慧建造體系研究甚少。同時,在智慧化管理的研究中,大部分學者都是應用BIM技術或單一的信息技術進行數據處理和分析。而單一的新興信息化手段無法同時對裝配式建筑的生產和運輸階段、現場裝配以及質量驗收等各個階段的數據都進行詳細、準確的處理。因此,需要借助BIM技術、互聯網技術、物聯網技術、云計算等多種新型信息化技術進行配合才能達到預期的管理效果[2-4]。

本文依托長春市城市軌道交通6#線工程南溪濕地站工程,整合當前施工技術,融合智慧建造技術,形成系統性、規范化、智能化的裝配式地鐵應用方案。

1 工程概況

南溪濕地站為長春市城市軌道交通6號線工程第15座車站。該站為兩層三跨鋼筋混凝土框架結構及預制裝配式結構,采用明挖法施工。車站主體基坑長258.6 m,現澆段標準段基坑寬度21.3 m,裝配段基坑寬度22.5 m,小里程端頭寬24.7 m,大里程端頭寬23.7 m,基坑開挖深度約為19.49~22.17 m,基坑采用坑外降水,支護結構采用鉆孔灌注樁+內支撐/錨索的型式。地層自上而下依次為:素填土層、粉質粘土層、中粗砂層、下部為砂巖、泥巖。車站的底板座落在泥巖層,圍護樁樁底落在泥巖層。

2 BIM模型建立

該項目根據設計單位提供的設計圖紙、設備信息和其他相關數據,利用Revit建模軟件在工程開始階段建立建筑專業、結構專業及機電專業BIM模型,在建模過程中對圖紙進行仔細核對和完善。

3 BIM技術應用

該項目施工難度大,施工前對各項施工方案進行提前規劃、預演尤為重要。利用BIM模型的可視性進行三維立體的施工方案規劃,可以合理安排生活區、鋼結構加工區、材料倉庫、現場材料堆放場地、現場道路等的布置。

另外,利用BIM模型模擬一些危險性大的專項施工方案,可以直觀的反應施工現場情況,輔助專家論證,降低施工危險性。基于BIM的施工周邊環境規劃,進行吊裝設備、施工場地布置及土方開挖方案模擬。

3.1 碰撞檢查

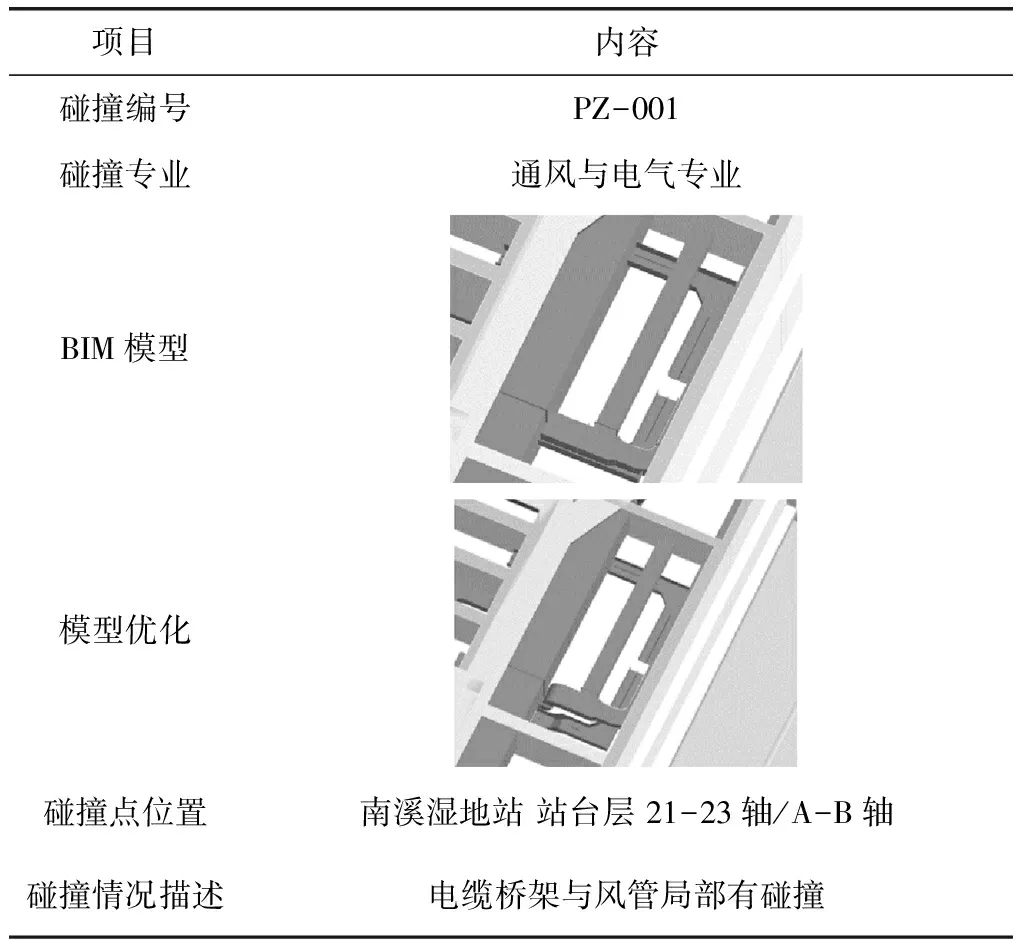

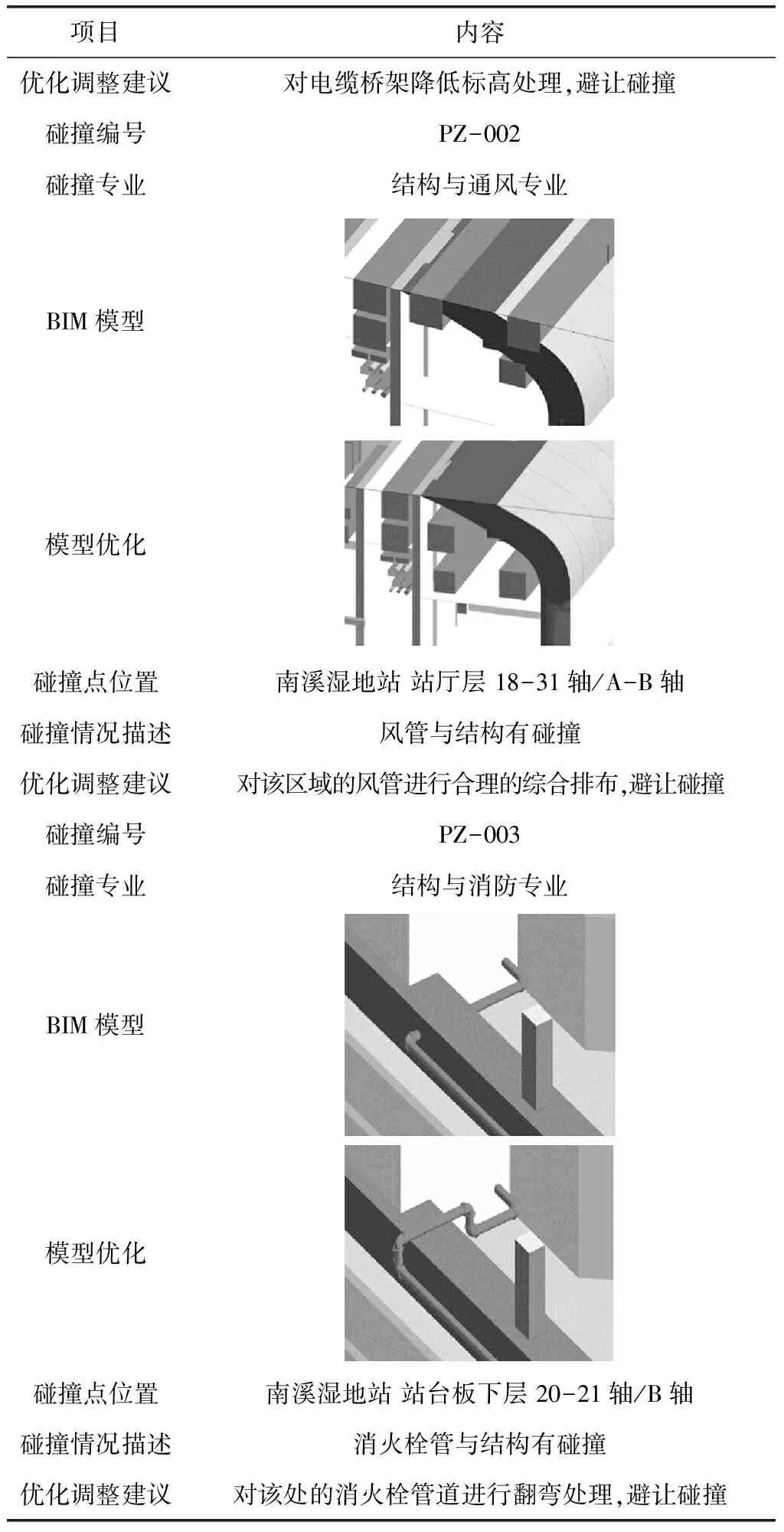

使用Navisworks進行碰撞檢查[5],快速找到管線布置不合理的位置,對出現的問題提前進行合理優化,碰撞結果如表1所示。

針對Navisworks檢測出的碰撞問題,進行篩選,將存在碰撞問題的地方進行整理,形成碰撞檢測報告并給出優化調整建議,從而提供一個具有實時性的虛擬仿真分析應用體系。

表1 碰撞檢查表

表1(續)

3.2 凈高分析

(1)根據圖紙及模型,南溪濕地站站廳層設備間區域凈高為6 300 mm,最小梁下凈高為5 300 mm,圖紙設計要求吊頂高度2 800 mm,由于此區域大尺寸風管較多,所以機電綜合管線按照以下標高排布。

①風管板下或梁下敷設,例如1 250 mm×1 000 mm排風管板下200 mm安裝,風管底標高為H+5 200 mm。

②縱向風管分系統垂直排布,預留出施工空間與檢修空間。

③電纜橋架在風管下方安裝,底標高為H+3 900 mm和H+3 415 mm。

④消火栓管道墻邊風管下方敷設安裝,標高為H+3 240 mm。

⑤各個管線之間存在碰撞時,應根據避讓原則合理調整。

(2)根據圖紙及模型,南溪濕地站站廳層走廊凈高為6 685 mm,圖紙設計要求吊頂高度2 800 mm,由于該走廊內空間狹小,需要預留出安裝及檢修空間,所以機電綜合管線按照以下標高排布。

①風管板下敷設,三層風管標高分別為H+5 600 mm、H+4 400 mm、H+3 800 mm。

②電纜橋架在風管下方安裝,底標高為H+3 480 mm和H+3 150 mm。

③給排水管道墻邊電纜橋架下方敷設安裝,標高為H+2 940 mm。

④各個管線之間存在碰撞時,應根據避讓原則合理調整。

3.3 管線綜合排布

對關鍵部位和關鍵管道進行初步規劃及討論后進行預排布,然后經專業工程師審查出最優方案,根據最優方案,創建實體三維模型。

4 智慧建造

4.1 預制構件工業化智能建造

結合智能生產的理念,充分融合和利用物聯網、BIM技術等,建立一套以新興的信息技術為基礎,BIM技術為核心,適用于地鐵建造的智能生產系統,利用RFID技術BIM技術相結合,生產過程中預制構件的安裝部位和用途的信息嵌入含量等構件信息的RFID芯片,實現對建造過程中的預制構件的生產和施工的智能化,有效解決傳統建筑施工中的高消耗、高浪費、信息不對稱和構件不兼容等問題,大大縮短裝配式地鐵的建造周期,提高施生產效率,進一步促進我國建筑工業化的進程[6,7]。將建筑工業的“制造”推向“智造”,利用移動互聯網實現對客戶的服務對接,依托BIM模型的深度挖掘與大數據應用實現企業外部的服務設計、內部的管理協同與精益管理,借助BIM技術讓構件實體得以三維展示,依靠物聯網技術實現信息傳遞。把智能化融入建筑行業,加快地鐵施工效率,降低施工成本,以智能化的生產方式,輸出智能化、綠色化的產品與服務。

4.2 工藝工序虛擬仿真分析體系

地鐵施工過程中,受周圍環境影響大、不確定因素多、施工方案選取局限性大等因素的影響,利用BIM技術進行三維場景建模,通過現場數據驅動,結合虛擬現實,實現對施工全套工藝工序的場景再現,并通過對三維場景高速碰撞算法的研究,對施工過程中構件吊裝、施工機械調配和結構碰撞等進行虛擬仿真分析并進行三維技術交底,針對出現的問題提前進行合理優化,提供一個具有實時性的虛擬仿真分析體系,并在此基礎上實現可視化與操作性功能,實現人員、機械調動、場景布局等碰撞分析與合理布置,保證在施工過程中提前發現并有效合理解決施工過程中的問題,避免返工、窩工現象,保證施工過程的安全性。

4.3 體系建設與應用研究

在建立項目整體化BIM模型的基礎上,打造多端協同管理平臺,線上完成項目的檔案、質量、安全和進度等管理工作。引入GIS的空間數據圖層,還原項目的地形、地貌特征。在此基礎上,進行施工方案預演,通過動態演示的方式,預測工程的高危風險、以及對周邊環境的影響,為方案比選、優化提供依據。針對不同結構建立參數化構件庫,實現結構模型的快速建立,編制臨時結構快速計算程序,預制常用參數,并與手動輸入相結合,滿足一線施工技術人員快速計算需求。以BIM智慧平臺為基礎,通過計算機網絡技術與信息數據庫對接,集成多種數據模塊,實現“BIM+”技術的應用和推廣。

4.4 技術應用效果

(1)縮減工期:平均裝配速度2環/天(4 m)土建工期節省4~6個月(約20%~30%),裝修設計簡約,工期也大幅縮減。

(2)節省臨時占地:圍擋寬度縮減5 m,節省施工臨時占地至少1 000 m2,對道路交通導改組織更為有利。

(3)節材環保:節省鋼筋約800 t,輕量化設計混凝土量也減少很多;現場施工木材消耗減少800 m3,其他建筑垃圾也大幅減少。

(4)利于管理:施工高峰期作業人員由130~180人減少至15~20人,更易于安全質量管理。

(5)綜合效益:綜合效益大幅度提高,包括道路交通,噪音粉塵,綠色節能環保等方面。

5 總 結

項目管理落后是影響行業進步的最重要原因之一,借助BIM技術,通過現場管理人員使用易懂端實時上傳問題至相關責任人進行高效協同,使問題能夠快速高效的得到解決。在此背景下,為實現基于BIM技術的精細化管理、精益化建造,本項目在項目管理全過程、各方面都開展了基于BIM技術的應用探索。

將BIM在施工階段的應用延伸到生產和運營等多個階段,使裝配式地鐵建造過程中信息能夠高效創建、整合、共享、交換,從而實現對項目施工全過程的智慧建造管理。通過對智慧建造進行概念辨析及范疇界定,深入發掘裝配式建設項目系統要素和系統環境,將BIM和智慧建造理念應用到裝配式地鐵車站施工全過程中,實現各專業、各階段和項目參建各方的信息得到高度集成,提升BIM在裝配式建筑產業化中的應用度,從而提高裝配式地鐵車站智慧建造的效率。

在經濟效益上,圖紙審查、土建模型問題、深化設計等方面節約了成本;管理上各專業提高了交底效率,降低了安全風險,縮短了工期;在技術上積累了BIM建模規則、BIM應用流程、標準方法,為后期BIM推廣形成技術支持。