不作為盜竊犯罪實例分析

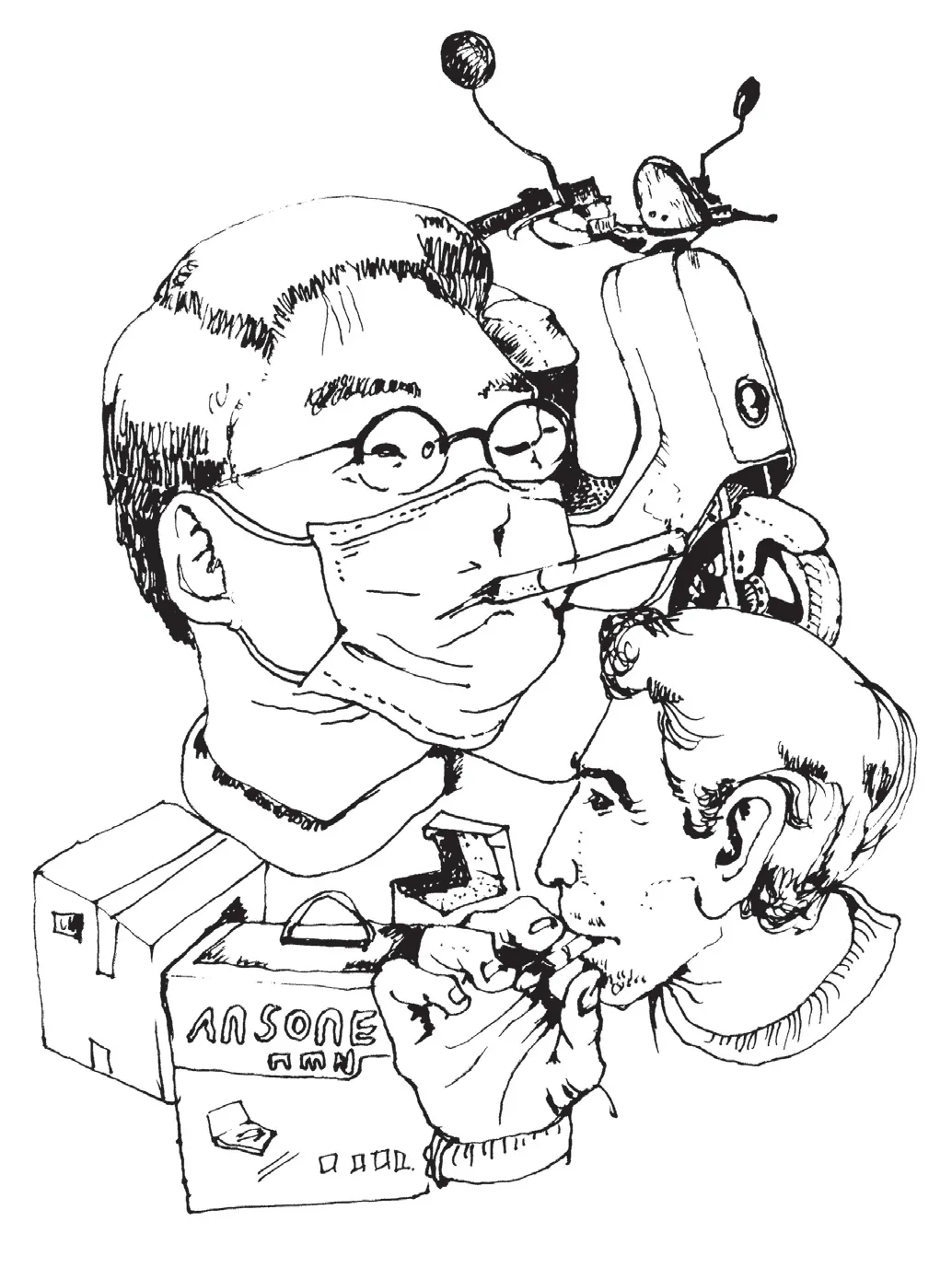

文/朱扣華 圖/北風翼

盜竊案件是基層派出所最常見的違法犯罪案件,也是派出所重點打擊的民生案件。從盜竊罪的犯罪構成和基層實務來看,大多盜竊犯罪都是作為犯罪,罕有不作為盜竊犯罪。近期,筆者曾主辦一起不作為共同犯罪的盜竊案件,現與大家一起探討。

意見分歧

案情簡介

2021年9月的一天,犯罪嫌疑人李某與其公司員工趙某開車至揚州市某商業寫字樓搬家。因道路狹窄,大車難以通過,李某為圖搬東西方便,將沈某停在路邊停車位的電動車偷騎至該樓地下車庫搬東西。搬運結束后,李某讓趙某將車還回,趙某說不用還,準備繼續騎走自用。李某默許。后趙某將該車騎回家中。經鑒定,該電動車價值3000 元。

本案案情簡單,在辦案過程中,民警就案件的定性沒有產生疑問,但就涉案人員罪與非罪認定產生了兩種不同的觀點。

一是趙某單獨犯盜竊罪,李某承擔民事責任。本案中,趙某主觀上有非法占有的目的,客觀上實行了盜竊行為,竊取沈某電動車,數額較大,構成盜竊罪;李某有返還行為,不具有非法占有目的,承擔民事賠償責任,不應追究刑事責任。

二是李某與趙某構成共同犯罪。以共犯認定的理由是,趙某主觀上有非法占有的目的,客觀上實行盜竊行為,竊取沈某的電動車,數額較大;李某偷騎電動車至地下車庫與趙某盜竊電動車具有刑事法律上的因果關系,應認定李某構成共同犯罪。

以案釋法

首先,我國刑法中的財產罪都是對個別財產的犯罪,只要是侵害財產罪所保護的法益的,所侵犯的法益均應獲得法律保護。其中,盜竊罪是指以非法占有為目的,以平和或秘密方式取得他人財物或讓他人喪失占有財物(目前盜竊罪以失控說為主流即盜竊行為使被害人喪失對財物的控制為既遂)。同時,《刑法》第二十五條規定,共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪,二人以上共同過失犯罪不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的,按照他們所犯的罪分別處罰。這要求二人以上既要有共同故意,又要有共同行為(行為包括作為、不作為)。

《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條第(一)項規定,“偷開機動車,導致車輛丟失的,以盜竊罪定罪處罰”。但該解釋未對非機動車有所規制。本案是偷騎電動車致使車輛丟失,所以該解釋在本案中并不適用。

本案盜竊行為十分明顯,之所以產生爭議,實質是主觀目的之爭議。所謂非法占有,是指行為排除權利人對財物的占有,將他人的財物作為自己的所有物進行支配,并遵從財物的用途進行利用、使用。排除意思在于讓原占有人無法占有該財產,利用意思在于遵從財物可能具有的用法進行利用、處分。本案中,趙某將車騎回家,讓被害人喪失占有并且自己繼續騎用,非法占有目的明顯;就李某行為而言,其將車轉移至地下車庫,確實短暫讓原占有人喪失占有,但后有還回車輛意愿的表示,是否存在排除意思有待分析。

另外,《刑法》中不作為犯,是當為、能為、不為,即行為人負有實施某種行為的義務,也有能力履行,就是沒有履行。不作為犯義務來源多種多樣,有刑法明確規定的義務,特定職務要求的義務,法律行為引起的義務,先行行為引起的義務等。李某將被害人停放在地上車庫上的電動車偷騎至地下車庫,就當然具有履行返還的義務,而且此返還義務不可轉移,應該立即履行。這就是先行行為引發的義務。通俗一點講,李某應該把車歸還,并且在其將車交與趙某要求其返還時,趙某要求不返還,騎回家,作為正常民事行為能力人,主觀上就應當意識到電動車將會被盜走,原電動車主喪失占有的結果。此時,李某具有阻止趙某將車騎回家的義務,應該阻止或者自行返還。如果予以放任或者不阻止,就是持續性地侵害他人對財物的利用可能性,應認定存在排除意思,具有非法占有之目的,其不歸還車的行為與沈某車輛被盜之間具有刑法上的因果關系,就是典型的不作為犯,構成不作為形式的盜竊罪。

后該案被移送檢察起訴,李某、趙某被追究刑事責任。

綜上所述,盜竊罪不僅有作為犯罪,也有不作為犯罪。要精準把握作為與不作為形式的共同犯罪,厘清涉案人員罪與非罪,進而分清主次,準確定性,及時有效打擊違法犯罪。