基于MOFs材料的低碳烴(C1~C3)分離研究進展

張雨珂,劉倩,段媛媛,趙英杰,崔陽,史利娟,李向遠,李劍川,范海明,易群

(1 太原理工大學省部共建煤基能源清潔高效利用國家重點實驗室,山西太原 030024;2 太原理工大學環境科學與工程學院,山西太原 030024;3 武漢工程大學化工與制藥學院,湖北武漢 430205;4 天脊煤化工集團股份有限公司,山西長治 046000;5 中國石油大學(華東),山東省油田化學重點實驗室,山東青島 266580)

甲烷(CH)、二氧化碳(CO)、乙烷(CH)、乙烯(CH)、乙炔(CH)、丙烷(CH)和丙烯(CH)等低碳烴(C~C)主要來源于石油化工和天然氣加工行業,是重要工業化學品生產的基本能源資源和原料。例如,乙烯是重要的有機化工基本原料,主要用于生產聚乙烯、乙丙橡膠、聚氯乙烯等,而丙烯是三大合成材料的基本原料,主要用于生產聚丙烯、丙烯腈、異丙醇、丙酮和環氧丙烷。天然氣的主要成分是甲烷,主要是作為燃料使用,用于化工品的比例較小,還可用來生產尿素、甲醇、聚氯乙烯等化工品。近年,丙烷/乙烷脫氫項目建設產能增速較快,從中東和北美等地區進口乙烷、丙烷等氣體的量也大幅增長,丙烷、乙烷的需求量進一步擴大。然而,低碳烴(C~C)通常以混合物形式存在,因此其分離純化是一個非常關鍵且具有挑戰性的工業過程。實現C~C氣體分子的高效分離,需了解分子結構特性,表1對比了典型的C~C分子大小及極性。工業上,傳統的分離方法主要有蒸餾、萃取和吸收,相關理論也較為成熟。但由于某些氣體分子(如CH、CH)物理化學性質相似、分子動力學直徑(又稱氣體動力學當量直徑)相近,通常使用深冷分離等特殊技術進行分離。為得到高純度氣體,往往需要很高的塔板數和回流比,且必須在超低溫和高壓下操作,導致分離過程能耗高、對設備要求高、投資大等問題。相比之下,吸附分離是一種更加環保、節能的技術。它根據吸附劑(多采用多孔固體,如硅膠、活性氧化鋁、活性炭、分子篩、沸石)的性質(組成、表面極性、孔結構等)和氣體分子的特性(分子大小或化學親和力),利用分子篩分離機制、熱力學平衡分離機制或動力學平衡分離機制實現氣體分離,具有較大的應用潛力。固體吸附劑的結構和性質是實現低碳烴高效分離的關鍵,直接決定了最終的分離效率與選擇性。因此開發高效、節能、穩定、可回收的固體吸附材料對低碳烴的分離純化十分必要。

表1 C1~C3分子大小與極性對比

目前,此類小分子氣體的分離通常只能利用其性質的差異來實現,如尺寸、形狀、構象、極化性、配位能力以及與吸附劑孔結構的親和力等。常用于C~C低碳烴分離與純化的吸附劑主要是一些具有較大比表面積的天然或人造多孔材料,如活性炭、沸石等。20世紀,固體吸附劑以活性炭或硅膠為主,隨后,分子篩出現在C~C氣體吸附分離領域,極大地推動精細化工、能源化工和石油化工的發展。分子篩具有結構堅固和成本低等特點,但固定的無機小分子結構限制其空間結構、尺寸和功能的可設計性,阻礙其進一步發展應用。例如,沸石分子篩利用CH與CH在微孔中擴散速率的差異將兩者分離,但當分離的氣體尺寸差異很小時,設計具有最佳孔尺寸的分子篩比較困難,且分離效率低下;由于炔烴/烯烴分子具有相似的分子大小和極性,所以需開發設計氣體分子擴散速率不同的分子篩材料實現兩者分離;沸石4A 顯示出優異的CH/CH選擇性,但由于硅鋁酸鹽結構的親水性,需要400℃活化去除預吸附的水,降低了吸附劑的實用性;其他幾種8元環沸石,如Si-CHA和DDR,分離CH/CH選擇性高(10000),但CH擴散速率低(介于1×10~1×10cm/s 之間),需使用非常小的沸石晶體才能達到合適的吸附/解吸時間。為此,亟需發展一種結構可控、功能可調的吸附分離材料以改進現有的分離方法。

金屬有機框架材料(MOFs)是近十年來發展迅速的一種配位聚合物,一般以金屬離子為結合點,有機配體支撐框架構成空間3D 延伸的網絡結構,是除分子篩之外的又一類重要的新型多孔材料。MOFs 材料的內在特性(高比表面積、固有的不飽和金屬位點)使其在低碳烴(C~C)分離方面具有極大的應用潛力。此外,獨特的可設計性進一步推動MOFs 材料在低碳烴分離領域的應用,主要體現在:①孔結構及性質易調控,通過不同種類的金屬離子和功能有機配體的結合,促進多重酸堿功能化吸附位點協同作用;②通過調整有機配體結構和金屬離子的配位情況控制材料的剛性和柔性,實現“呼吸效應”“開門效應”等多種利于分離的效應。

本文綜述了近年來MOFs作為固體吸附劑,用于C~C烴類物質分離的研究進展,重點介紹了MOFs 材料的結構組成特征與其分離性能機理之間的關系,分析了當前MOFs 材料分離C~C烴類物質存在的問題與技術瓶頸,討論了該領域中進一步開發功能性MOFs材料存在的挑戰及應用前景。

1 MOFs材料用于低碳烴C1~C3混合氣體分離機制

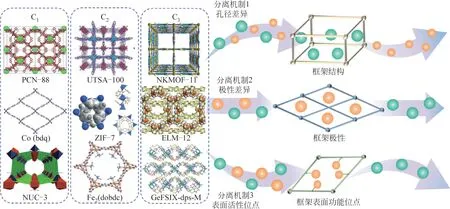

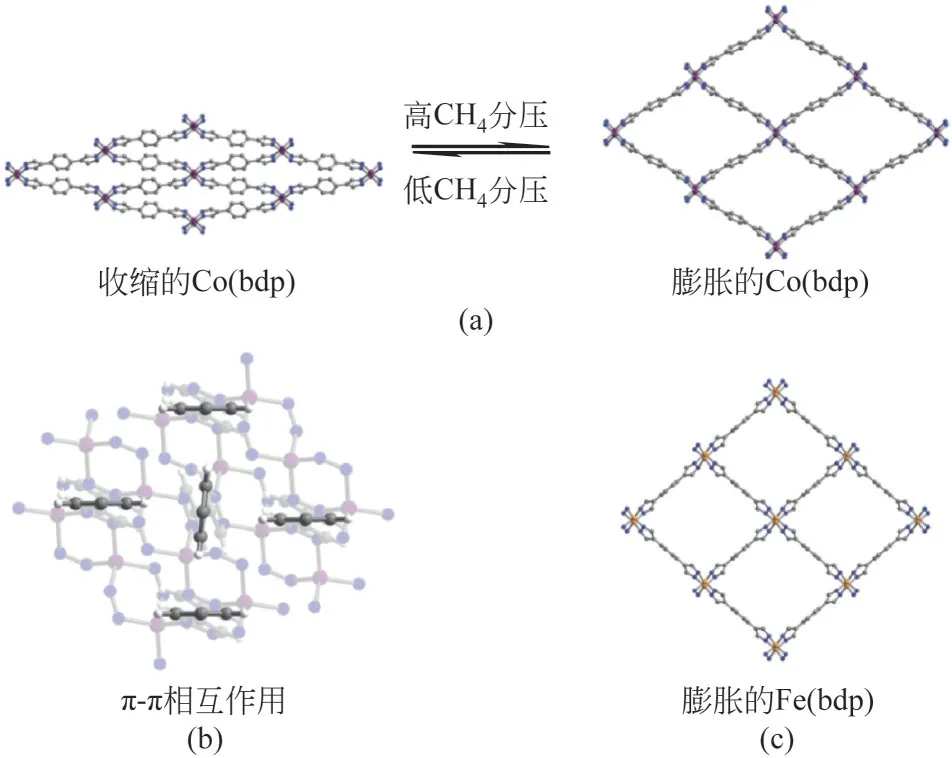

一般來說,低碳分子物理吸附在MOFs骨架孔洞內的吸附位點,形成范德華力、金屬-配體鍵或氫鍵等相互作用。根據MOFs 結構、性質,其對C~C混合氣體的吸附分離機理可歸納為三種,如圖1 所示。分離機制1 是通過控制材料孔道結構,利用客體分子的尺寸差異實現混合氣體的分離;機制2 是通過改變材料極性分離不同極性的氣體分子;機制3是在吸附材料表面添加功能性位點,增強與客體分子的相互作用,達到氣體分離的目的。

圖1 MOFs材料用于C1~C3烴類吸附分離機制示意圖

對于低碳烴(C~C)混合氣體的分離,可依據不同分子間的差異性(表1)進行分離方法的設計與選擇(如圖2),進而進行MOFs材料的靶向合成。對于動力學尺寸不同的分子,通過對材料孔徑大小的定向調控,達到分子大小不同的氣體分子的分離(圖1中分離機制1)。當具有相同的分子尺寸時,可比較其分子極性的差異,針對不同極性的分子,可通過調節配體極性實現分離(圖1 中分離機制2)。對分子大小相近且極性相似的混合氣體,如CH/CH,可利用MOFs 特有的不飽和金屬酸性位點,以及與分子中特定官能團(如雙鍵)間相互作用的不同實現混合氣體的分離(圖1中分離機制3)。

圖2 MOFs材料用于低碳烴C1~C3混合氣體分離機制選擇思路

2 MOFs 用于C1 烴類的分離效果與機制

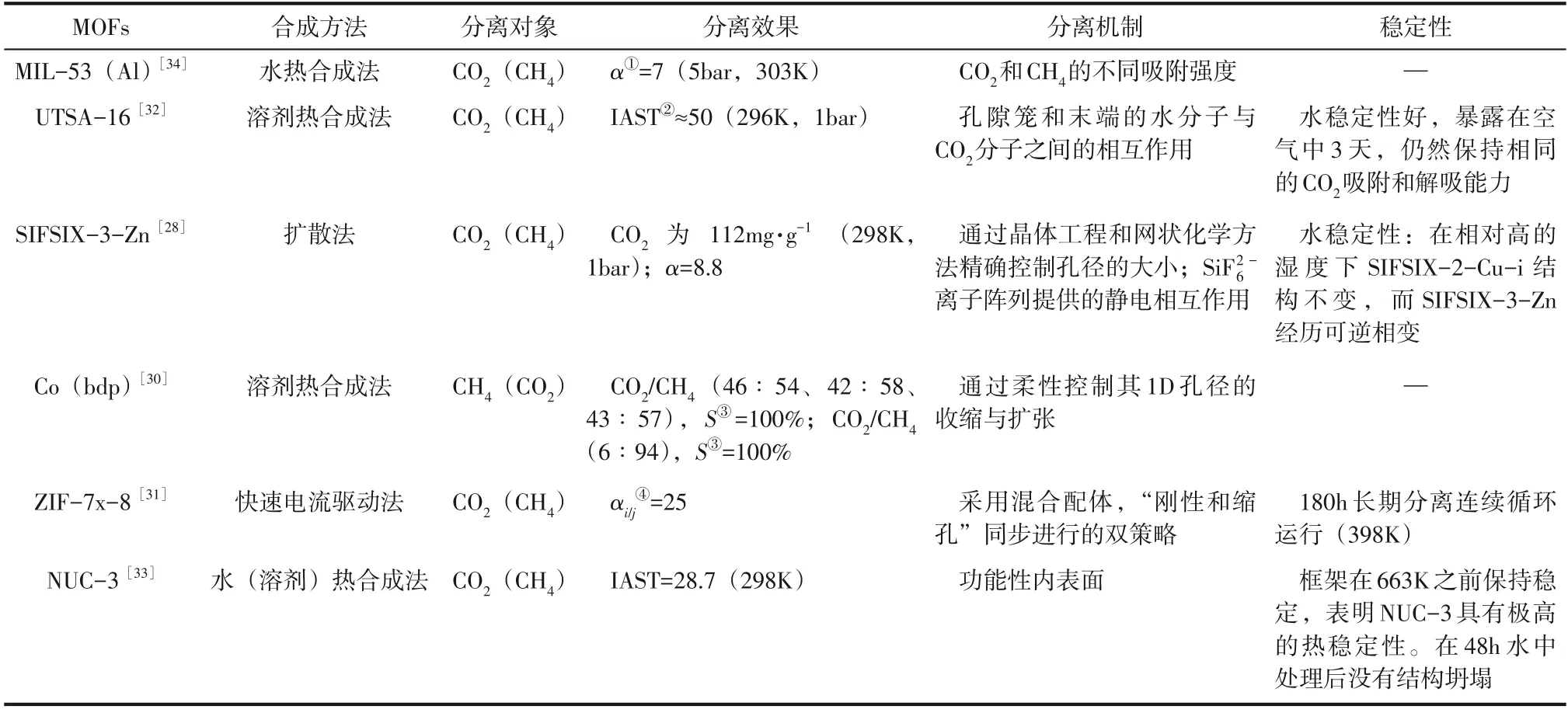

CH是天然氣、煤層氣、沼氣、原油伴生氣和煉廠氣的主要成分,是一種重要的能源資源。上述氣體中存在的CO會降低CH的熱值,且在一定程度上導致管道腐蝕。所以將CO與CH進行分離是實現CH利用的關鍵。由于CO的分子動力學直徑(3.3?)小于CH(3.8?),設計孔徑介于CO和CH之間的MOFs 材料是一種高效分離方法。此外,與CH相比,CO具有更大的極化率(CO為29.1×10cm, CH為25.9×10cm) 和四極矩(CO為4.30×10esu·cm,CH為0),在多孔骨架中引入極性功能位點和開放金屬位點可進一步提高CO/CH的選擇性分離能力。C混合氣的常用MOFs基吸附分離劑及分離效果見表2。

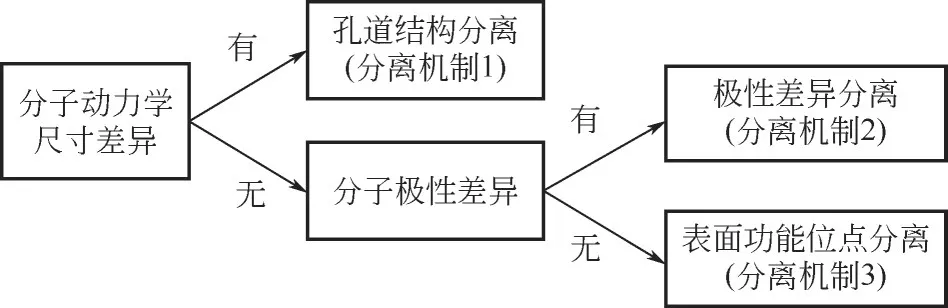

利用孔徑大小的不同(圖1中分離機制1),科研工作者嘗試定向設計特定孔徑的MOFs材料用于CO與CH混合氣的分離。2013年,Nugent等開發了SIFSIX系列MOFs材料,通過晶體工程和網狀化學法精確控制孔徑大小,加上SiF離子陣列提供的靜電相互作用,使該系列MOFs材料在CH/CO混合氣體中具有極佳的CO吸附性能,進而實現氣體篩分。當CH/CO的體積比為5∶95 時,SIFSIX-3-Zn表現出最佳的CO吸附量(105mg/g),分離比為8.8(表2)。另外,通過配體柔性的改變可實現孔的調控。2015年,Mason等利用Co(bdp)的柔性框架實現了CH的高效吸附(298K,20bar,CH吸附量為6.5mmol/g)。2018年,Taylor等使用同樣的材料進行了CO與CH(體積比50∶50)混合氣的分離。因材料具有可逆的客體模板,可通過柔性控制其孔徑的收縮與擴張,如圖3所示。在材料收縮時,1D通道上形成大小為3.43?的孔徑,實現了CH與CO的分離;同時在材料擴張時實現氣體的解吸,對CO/CH分子進行高效識別與選擇性吸附。在CO/CH平衡摩爾比分別為46∶54、42∶58 和43∶57 的情況下,CO選擇性接近100%;在富含CH的氣氛(CO/CH平衡摩爾比為6∶94)下,CO選擇性約為61。2019 年,Hou 等利用快速電流驅動法一步制備出具有相對剛性且孔尺寸可連續調節的ZIF-7x-8膜,解決了ZIF-8配體可轉動性造成的吸附性能降低的問題,制備出較剛性的ZIF-8-Cm 相作為母體,同時引入不同比例的第二配體形成混合配體,進而達到可連續調節膜的孔尺寸的目的。這種“剛性和縮孔”同步進行的雙策略思路實現了CO/CH的分離,可應用于其他柔性MOFs膜的制備以提高氣體分子的篩分性能。

圖3 晶體結構的收縮(0bar,“低PCH4”)和膨脹(30bar,“高PCH4”)及其結構中的相互作用示意圖[30]

表2 C1吸附分離劑與分離效果

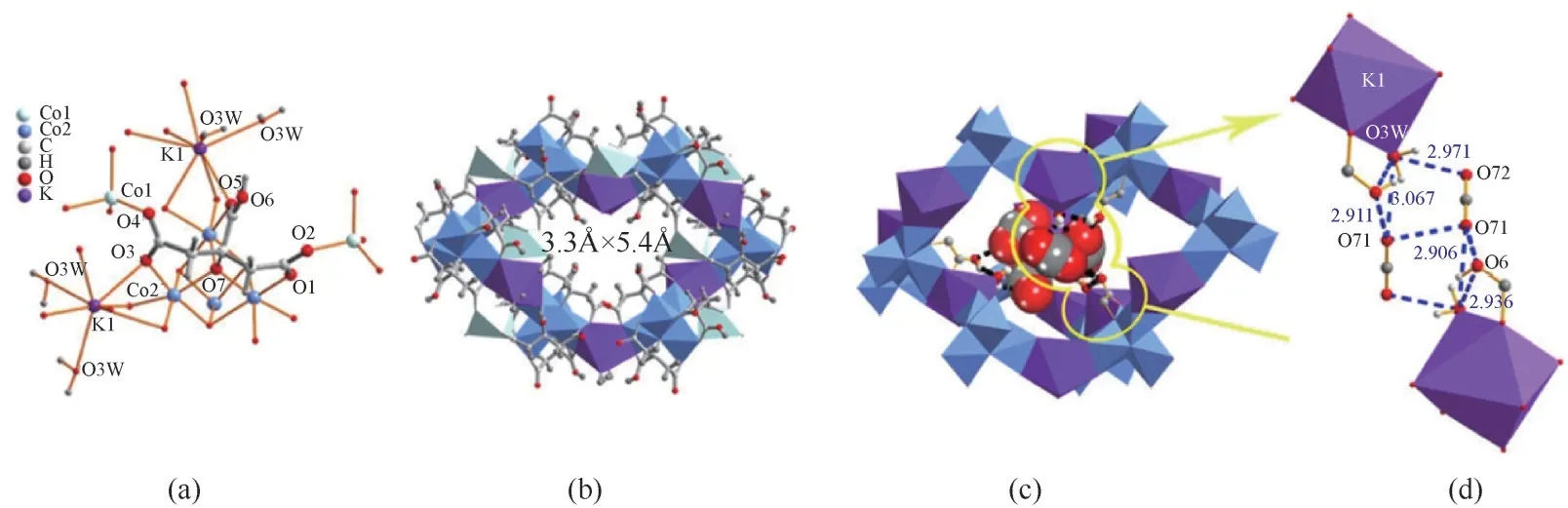

基于CO分子的永久四極矩(-1.4×10cm),科研工作者嘗試在MOFs 框架引入特定功能基團(圖1 中分離機制3),以期通過增強材料與CO分子的特異性相互作用實現CH/CO混合物的吸附分離。例如,2009 年,Finsy 等研究了MIL-53(Al)球團填充固定床對CH/CO混合物的吸附分離。由于CO與MIL-53(Al)框架羥基的特異性相互作用,當壓力為5bar時,材料對CH/CO分離比可達到7。2012 年,Xiang 等合成了UTSA-16,該材料通過孔隙籠和末端的水分子與CO分子之間的相互作用實現CO/CH的分離(如圖4),CO吸附量為4.25mmol/g(理想吸附溶液理論值IAST≈50),且克服了傳統MOFs 材料對濕度敏感的缺點,在空氣中暴露3 天后重新活化仍然對CO保持相同的吸附能力。2020 年,Chen 等將雜金屬簇[Tb(Ⅲ)Mn(Ⅱ)(CO)(HO)]與HTDP的六羧酸鹽配體精巧結合,產生了一種水穩定的3D 雜金屬Tb(Ⅲ)/Mn(Ⅱ)有機骨架材料NUC-3。活化的NUC-3 框架具有優異的CO/CH分離性能,且CO吸附率高(IAST=28.7),這是由于結構穩定性和功能化的內表面。利用內表面HTDP獨特的有機羧酸固定CO分子,開辟了多金屬MOFs 在CO/CH分離應用的潛力。

圖4 UTSA-16晶體結構及CO2吸附機制[32]

3 MOFs用于C2烴類的分離效果與機制

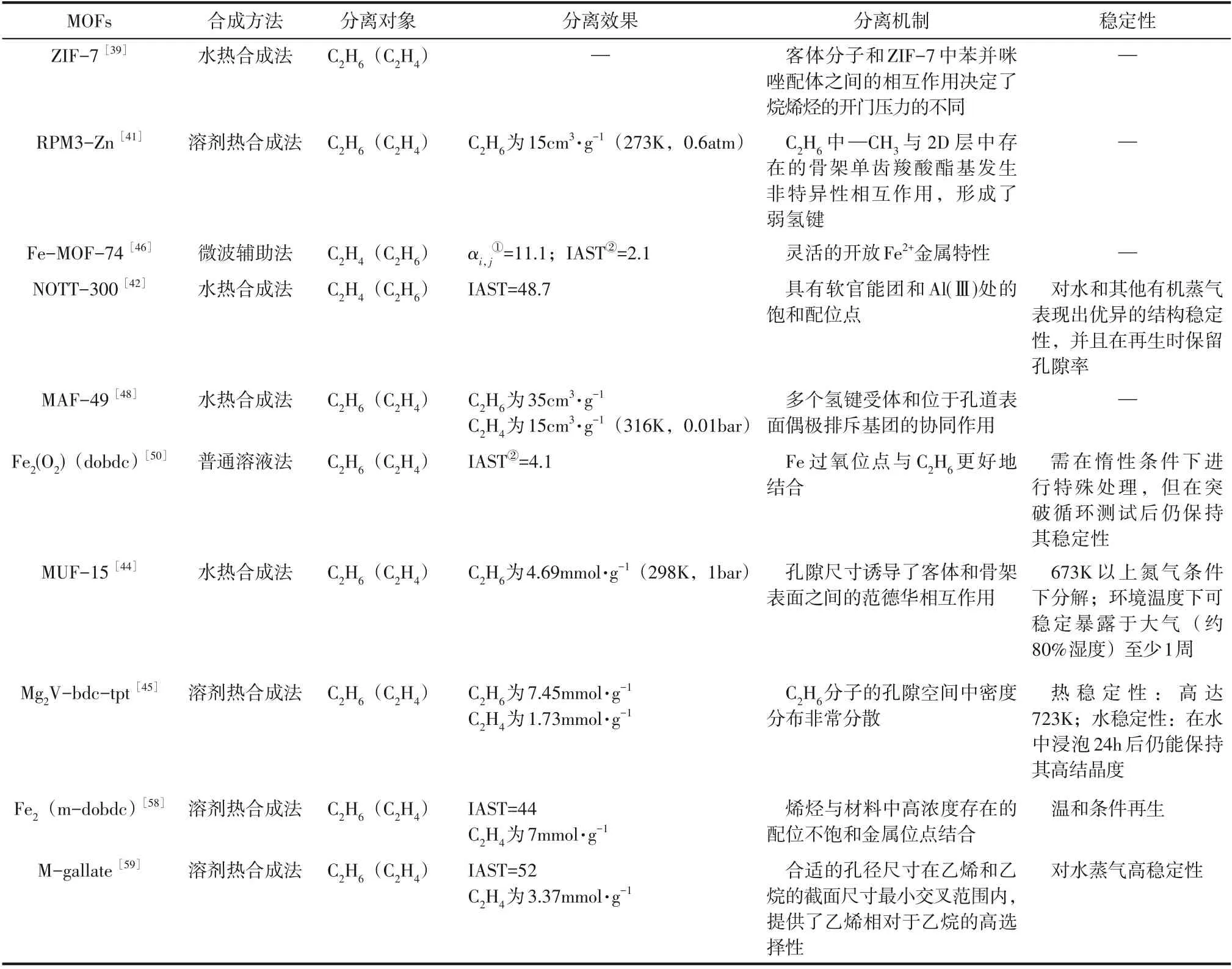

烯/烷烴的分離是石油化工行業大規模、高能耗且具有代表性的分離工藝之一。由于烯/烷烴之間相似的分子尺寸和相對揮發度(比如CH、CH的沸點溫度相差15K,相對揮發度約為1.2;CH、CH的沸點相差5.3K,相對揮發度約為1.14),二者的分離一直非常困難。迄今為止,盡管多種傳統吸附劑用于CH/CH/CH混合物的吸附分離,但只有少數的分子篩類吸附劑表現出動力控制分離的潛力。相比于CH(4.4?)和CH(4.2?),CH的動力學直徑較小(3.3?),因此,對CH的分離多利用尺寸大小的不同。此外,CH中不飽和雙鍵的存在成為CH/CH分離的關鍵點。作為新興吸附材料,部分MOFs 已顯現出一定的分離潛能。常用的MOFs 吸附分離劑及分離效果見表3。

表3 MOFs基C2吸附分離劑與分離效果

續表3

由于框架材料的孔尺寸和柔性可調性(圖1中分離機制1),學者們針對C混合氣設計特定孔徑的MOFs 材料實現分離。Kishida 等在2014 年報道了柔性的CPL-1{[Cu(pzdc)pyz],pzdc=2,3-吡嗪二羧酸;pyz=吡嗪}材料,在相同溫度下,CPL-1對CH的開口壓力低于CH,因此選擇性吸附CH而非CH。紅外光譜和理論計算表明,吸附主要驅動力是C氣體與骨架配體的羧酸酯基團之間的氫鍵。類似地,Gascon課題組最近設計出了第一例微孔柔性材料(ZIF-7),可優先吸附CH。客體分子和ZIF-7中苯并咪唑配體之間的相互作用決定了烷/烯烴的開口壓力。同年,Yang 等以,'-二(4-吡啶)-1,4,5,8-萘四羧基二亞胺為原料合成了一系列MOFs 材料(M-PNMI,M=Mn,Zn,Cd)。因材料中存在與CH分子尺寸相近的孔徑,可與CH優先結合且吸附容量高,因此有效地從CH/CH(體積比1/9和1/15)混合物中去除CH,進而在常溫常壓條件下直接產生高純度的CH(>99.99%)。

此外,依據MOF 材料表面特殊功能位點,許多MOFs材料可通過表面官能團與C分子之間的相互作用分離C混合氣。柔性框架材料RPM3-Zn[Zn(bpdc)(bpee),bpdc=4,4'-聯苯二羧酸鹽;bpee=1,2-聯吡啶]于2012 年被發現,2D 材料層間存在的骨架單齒羧酸酯基與CH中-CH形成弱氫鍵(圖1 中分離機制3),可從CH中高效分離出CH(CH吸附容量為15mL/g)。2015 年Yang 等報道了CH/CH選擇性最高的吸附材料(NOTT-300,IAST=48.7,表3),歸因于CH分子和NOTT-300框架之間較強的超分子相互作用。研究發現,傳統MOFs 材料[M(dobdc)] (M=Fe, Co, Mn) 和HKUST-1 對烯烴/烷烴的選擇性主要依靠不飽和烴與開放金屬位點緊密結合,暴露在濕氣中后會迅速失去活性。相反,具有柔性官能團和Al(Ⅲ)飽和配位金屬的NOTT-300在水和其他有機蒸氣中表現出了優異的結構穩定性,且在再生時保留了孔隙率。2018 年,Lin 課題組通過控制兩種具有弱極性孔表面的超微MOFs[Cu(ina)和Cu(Qc)]的孔結構,對CH和CH產生自適應吸附行為,從而達到兩種氣體的高效分離(圖1 中分離機制3)。2019 年,Qazvini 等報道了MUF-15,孔隙尺寸誘導了CH客體和骨架表面之間的范德華相互作用,從而分離CH/CH(CH為4.69mmol/g)。同時材料穩定性較好,吸附熱適中,可在適宜溫度、真空條件下短時間內再生。2020年,Yang等制備了9種不同釩(V)、鈦(Ti)基異質金屬MOFs,系統研究了3種不同配體對CH/CH分離性能的影響。與選擇性極高的FeO(dobdc)相比,此類材料具有高吸附率,其中MgV-bdc-tpt 對CH的吸附量為166.8cm/g(7.45mmol/g),為實現優異的分離性能提供了另一種途徑,但其吸附選擇性較差。

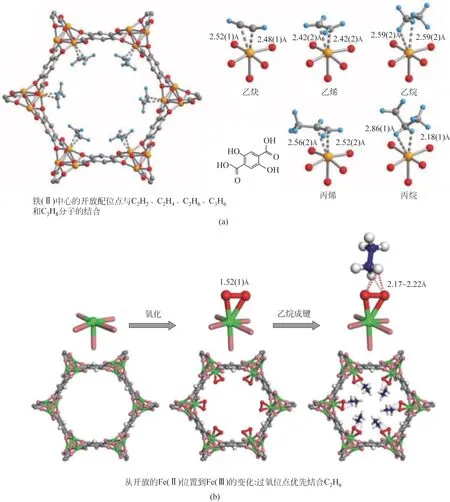

同樣地,基于MOF 材料表面不飽和金屬位點與客體分子之間的相互作用(圖1 中分離機制3),研究者進行了廣泛的研究。Wu等2013年首次采用Mg-MOF-74 分離CH/CH和CH/CH。與廣泛研究的M-MOF-74 (M=Co、Mn、Ni、Mg、Zn)相比,Fe-MOF-74 具有更靈活的開放性Fe位點,因而表現出更好的CH/CH分離性能(=11.1,表3)。同時,金屬有機骨架材料M(m-dobdc)(M=Mn、Fe、Co、Ni;m-dobdc=4,6-二氧化-1,3-苯二甲酸酯)是C烷烴分離烯烴的代表性材料之一。Bachman 等研究了M(m-dobdc)材料的乙烷/乙烯分離性能。單組分和多組分平衡氣體吸附測量表明,M(m-dobdc)框架相對于它們的異構體M(p-dobdc)具有更高的選擇性。在乙烯/乙烷混合物的分離中IAST 依次為Fe(m-dobdc)(44)>Mn(m-dobdc)(28)>Co(m-dobdc)(26)>Ni(m-dobdc)(22),通過對比發現Fe(m-dobdc)在一定條件下表現出最高的乙烯/乙烷選擇性,同時具有超過7mmol/g 的烯烴容量。2015 年,Bao 團隊在(Cr)-MIL-101-SOH 中引入了Ag(Ⅰ)離子,由于Ag(Ⅰ)離子優先與烯烴發生相互作用,提高了其對CH/CH和CH/CH的分離選擇性。同年,Liao 等研究了MAF-49的吸附行為,優異的CH選擇性來自于超微孔表面上多個負電和正電官能團的正確定位,與CH形成了多個C—H…N 氫鍵,繼而適用于生產高純度CH。Bloch 等證明了金屬有機骨架Fe(dobdc)(dobdc 為2,5-二氧化-1,4-苯二甲酸酯)分離CH/CH和CH/CH混合物的性能特征。通過中子粉末衍射證實了CH、CH和CH在鐵(Ⅱ)中心的側向配位,同時驗證了CH和CH與金屬離子之間的弱相互作用[圖5(a)]。在此基礎上,Li 課題組使用Fe(O)(dobdc)實現了CH/CH的高效分離(IAST=4.1,表2),孔道表面存在的Fe 過氧位點可與CH更好地結合[結合方式如圖5(b)],從而分離出純凈的CH。2018 年,Bao 等發現一系列基于—OH 功能性沒食子酸酯的金屬有機骨架M-gallate,可以表現出較好的乙烯/乙烷分離性能。其中,M(Mg、Ni、Co)金屬中心與來自羥基和羧基的O原子配位沒食子酸鹽形成角共享扭曲MO八面體,其分子橫截面尺寸大于CH(CH為3.81~4.08?,CH為3.28~2.18?),成功地阻止了CH的進入。結果表明,Co-gallate 顯示出最好的CH吸附性能(0.31mmol/g),IAST選擇性高達52。

圖5 Fe2(dobdc)、Fe2(O2)(dobdc)和Fe2(O2)(dobdc)?C2D6的結構[49-50]

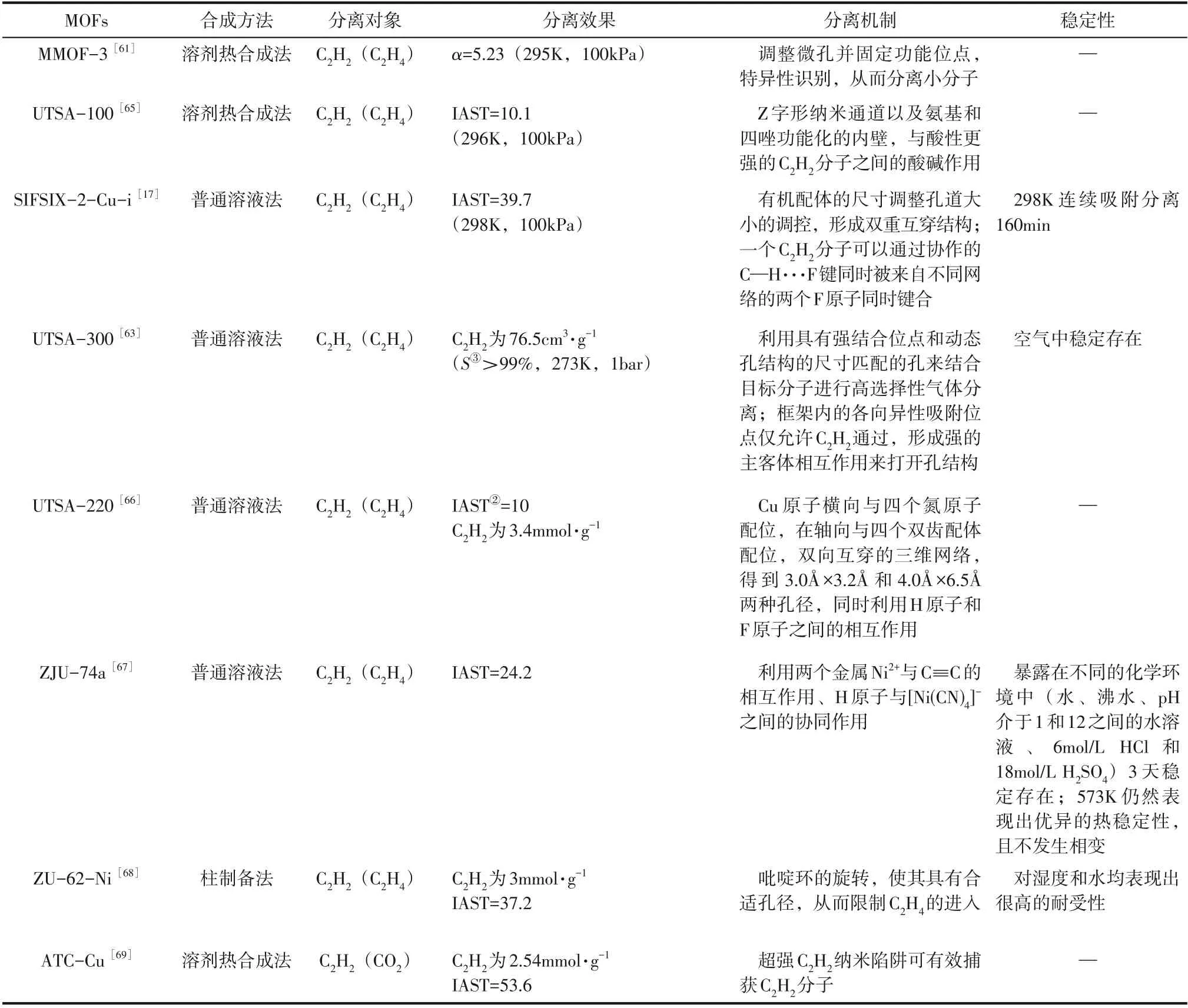

除CH/CH以外,CH/CH的分離也是工業上一個非常重要的工藝,因為二者極其相似的分子尺寸、揮發性和電子分布結構,分離相當困難。目前的分離方法主要包括在Pd 催化劑上將CH部分加氫成CH或使用有機溶劑萃取裂化烯烴,而這兩條都是高成本高能耗的路線。

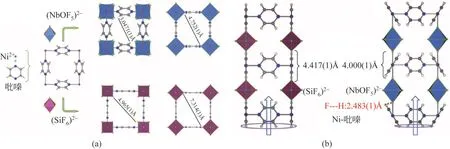

通過調整孔道大小(圖1 中分離機制1),研究者們開發了一系列多孔MOFs 結構實現CH氣體分離。Xiang 等在2011 年首次將MOFs 材料應用于CH/CH分離(=5.23)。通過自組裝合成了M'MOF-2(M=Zn、Ni、Pt、Co)和M'MOF-3兩種復合型MOFs 多孔材料,對比發現M'MOF-3的微孔提高了CH的選擇性。同時由于配體CDC(1,4-環己烷二羧酸鹽)具有柔性,M'MOF-3的框架結構更“靈活”。2017 年,Maji 課題組通過兩種橋連配體[Mn(CN)]和bipy 的組合,合成了一種具有3D 支撐層框架的微孔MOF 材料{[Mn(bipy)(HO)][Mn(CN)]·2(bipy)·4HO},具備從CH或CH中選擇性捕獲CH的能力。2016 年,Cui 等研究了一系列由無機陰離子SiF2組成的配位網絡結構,顯示出了優越的CH/CH分離性能。通過調整有機配體的尺寸調控孔道大小,在SIFSIX-2-Cu-i 的雙重互穿結構中,CH分子可以通過C—H…F 鍵(2.013? 和2.015?)同時與來自不同網絡的兩個F原子鍵合,促進SIFSIX材料與CH的結合,進而提高其在低壓下的吸附能力(CH為2.1mmol/g,IAST 高達39.7)。2017 年,Lin 等報道了一種二維通道微孔材料[Zn(dps)(SiF)](UTSA-300)],孔道直徑約為3.3?,與CH的分子大小完全匹配,CH吸附量可達76.5cm/g,選擇性高于99%。2019年,Yang等設計了一種新型的水穩定金屬有機骨架ZU-62-Ni,表現出高效的CH/CH分離性能。采用Ni 金屬節點和NbOF2陰離子作為自組裝構建基元,所得ZU-62-Ni 對濕度和水均表現出很高的耐受性。此外,由于吡啶的旋轉,可以控制ZU-62-Ni 的孔徑大小,進而限制CH的進入,其用于CH/CH的分離具有很高的選擇性(37.2)。

基于表面功能化位點(圖1 中分離機制3)的作用,2012 年,He 等合成了19 種不同的MOFs,包括具有開放金屬位點的金屬有機混合骨架CoMOF-74、MgMOF-74和FeMOF-74,并評價了它們的C分離效果。結果表明M'MOF-3a對CH的吸附選擇性最高(25),但其吸附能力(100mmol/L)明顯低于Mg-MOF-74(125mmol/L)和Co-MOF-74(144.5mmol/L)。2015年,Hu等報道了一種微孔MOF材料(UTSA-100),通過對比實驗得出CH分子捕獲能力的大小為UTSA-100>Mg-MOF-74>Fe-MOF74>Co-MOF-74>M'MOF-3a>NOTT-300。UTSA-100 可有效去除CH/CH混合物中CH(IAST=10.1),主要歸因于其Z 字形納米通道以及氨基和四唑功能化的內壁,與酸性更強的CH分子之間的相互作用更強。2019 年,Li 等報道了一種新的MOF 材料[CuL(SiF)](UTSA-220),具有雙向互穿的三維網絡以及3.0?×3.2? 和4.0?×6.5? 兩種孔徑,并利用H 原子和F 原子之間的相互作用對CH分子進行選擇性吸附。在298K 的條件下,CH/CH的體積比為1/99 時,其IAST 選擇性能夠達到10,且吸附量可達3.4mmol/g。2020年,Pei 等合成了一種穩定的MOF 材料Co(pyz)[Ni(CN)](ZJU-74a),通過構建尺寸為3.6? 的孔徑,同時利用Ni與C C 的相互作用以及[Ni(CN)]與H 原子之間的協同作用,能夠選擇性吸附CH(IAST=24.2),實現CH/CH的高效分離。此外,Niu 等提出了一種基于多重結合相互作用的新型超強CH納米陷阱,可有效捕獲CH分子并分離CH/CO混合物。CH吸收量達到新紀錄(2.54mmol/g) 以 及 最 高 的 CH/CO選 擇性(53.6)。

4 MOFs 用于C3 烴類的分離效果與機制

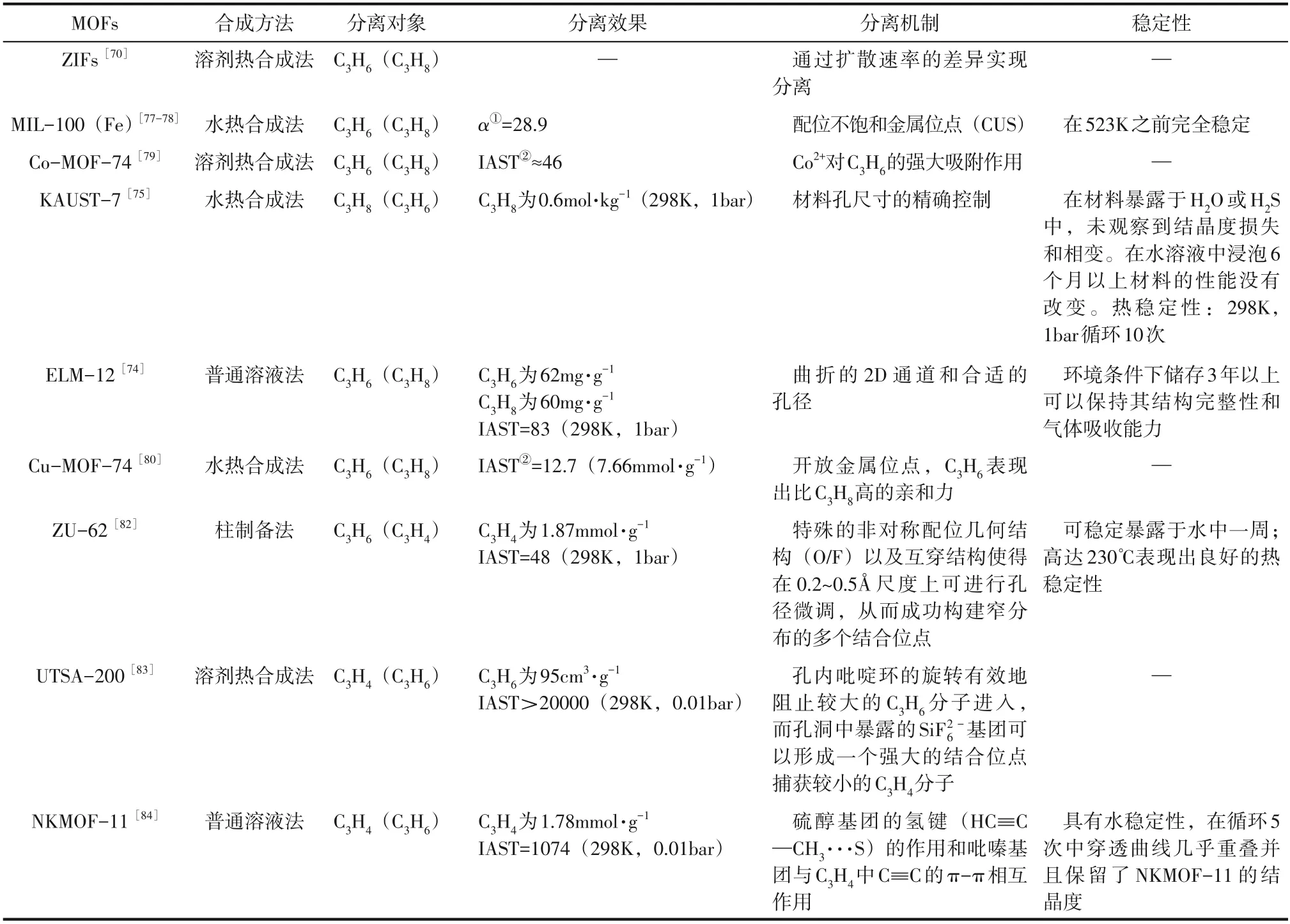

CH是世界上第二重要的烯烴原料,主要通過烴類或石油餾分蒸氣裂解生產,不可避免地含有微量的其他C組分。CH廣泛用于聚丙烯、環氧丙烷和丙烯腈的生產,其中的雜質(如CH)會嚴重影響其下游應用。例如,為了滿足丙烯聚合的要求,CH濃度必須降低到40mg/kg 或更少。因二者分子動力學直徑相近(CH約4.76?,CH約4.78?),設計極化率介于CH(62.6×10cm)和CH(51×10cm)之間的吸附劑是實現CH/CH高效分離的關鍵點。C分離常用的MOFs 吸附分離劑及分離效果如表4所示。

基于分子極性的差異(圖1中分離機制2),研究者們研究了針對同極性的分子進行了大量研究。2009 年Li 等首次使用系列沸石咪唑鹽骨架材料(ZIFs)實現了CH/CH的動力學分離,該分離機制主要是借助CH/CH擴散進入吸附劑孔道的速率差異實現優先吸附,從而達到分離效果。2011年,Lee等發現,通過引入Br原子調節孔徑或加入三甲基硅烷改變孔結構的通道阻力會改變分子的傳輸速率,但前者對CH/CH的吸附分離速率影響更大,可實現CH對CH的選擇性分離。近年來Li 課題組發現了一種微孔材料ELM-12。曲折的2D 通道和合適的孔徑使其在吸附過程中對CH的吸附速率比對CH的快,在室溫下實現CH/CH選擇性分離(IAST=83,表4)。穿透實驗證實了該材料可基于擴散速率的不同實現CH/CH的分離。

表4 C3吸附分離劑與分離效果

通過精確控制材料的孔尺寸(圖1中分離機制1),多種適合于C分子分離的多孔MOFs相繼設計合成。Cadiau 等合成了多孔Nb OFFIVE-1-Ni(也稱為KAUST-7),孔結構示意如圖6所示,可在常溫常壓下從CH中分離出CH,CH吸附容量為0.6mol/kg。Li 課題組使用柔性的ELM-12 進行CH/CH的分離,ELM-12 框架結構中存在與CH相匹配的腔,在298K和0.01bar下CH的吸附量為1.83mmol/g, 遠高于其對 CH的吸附量(0.67mmol/g)。

圖6 NbOFFIVE-1-Ni結構排列方式及其與母體SIFSIX-3-Ni的比較[75]

2010 年,MIL-100(Fe)被證實可用于CH/CH混合物的分離,同時M-MOF-74作為一類典型的含有高密度開放金屬位點的MOFs材料也表現出良好的烯/烷烴分離效果(圖1 中分離機制3,=28.9)。隨后,Bae等系統研究了一系列同構框架M-MOF-74(M=Co、Mn 和Mg)對CH/CH的分離性能。由于Co對CH的強吸附作用,Co-MOF-74(約46)的CH/CH選擇性遠高于Mn-MOF-74(約24) 和Mg-MOF-74 (約4.5)。 2020 年,Abedini 等通過雙位點模型探究了CH和CH在303K、323K、343K、363K,100kPa時的吸附平衡和吸附動力學,結果表明Cu-MOF-74 對于CH有較高的選擇性(12.7)和吸附量(7.66mmol/g),是目前分離領域表現較為優秀的吸附劑之一。同年Ke 等利用金屬取代(Zn 到Cu)方式對連接體旋轉和層堆疊進行微調,創建較大的孔隙和層間空間以及多個氫鍵位點,使炔烴更容易進入,從而將烯烴排出。實驗證實通過更改金屬節點可微調分層MOFs 中的旋轉性和框架靈活性,誘導此類MOFs對CH/CH和CH/CH混合物的篩分具有可調性。

為探究功能化表面對C分子吸附性能的影響(圖1 中分離機制3),Yang 等設計了一種具有不對稱陰離子(NbOF)柱ZU-62 的新型陰離子功能化MOFs,用于從CH中同時去除微量的CH和丙二烯(CH,IAST=48)。特殊的非對稱配位幾何結構(O/F)以及互穿結構使其孔徑可在0.2~0.5?范圍內微調,從而成功構建窄分布的多個結合位點。為達到高吸附量與高選擇性之間的平衡,同年,Li等選擇了20種具有各種結構類型的、不同孔徑大小和功能的MOFs,探究其對CH的吸附性能。結果表示,UTSA-200 可達迄今為止最高的CH吸附容量(95cm/cm,0.01bar,298K)和極高的CH/CH選擇性(IAST>20000)。該材料孔內吡啶環的旋轉有效阻止了較大的CH分子進入,而孔洞中暴露的SiF2基團可以形成一個強大的活性位點用于捕獲較小的CH。實驗證明,UTSA-200 可以完全去除1/99 和0.1/99.9(體積比)混合物中的痕量CH,獲得純度為99.9999%的CH。2021 年,Peng 等報道了一種新型超微孔MOF 材料NKMOF-11。在超低壓(0.1mbar)下,對CH有超高的吸附量(1.78mmol/g,IAST=1074)。實驗與DFT 計算表明,NKMOF-11 不僅具有適宜的孔徑,還存在其他兩種弱相互作用力——硫醇基團的氫鍵(HC C—CH···S)的作用和吡嗪基團與丙炔(CH)中C C的π-π相互作用。

5 MOFs 在低碳烴吸附分離領域面臨的挑戰與機遇

固體吸附材料的不斷創新和發展為吸附分離提供了一個更加節能、環保、高效的選擇。MOFs 作為一種新型吸附材料,雖然在低碳烴吸附分離領域取得了令人矚目的進展,顯示出巨大的潛力和獨特的優勢,但目前仍處于實驗室研究的起步階段,還存在一些不足之處有待完善。在分離低碳烴的應用過程中,主要面臨以下挑戰和機遇。

5.1 挑戰

(1)盡管MOFs 材料在吸附能力和選擇性方面具有一定的優勢,但在C~C分離中的實際應用尚不成熟。在潮濕條件下,由于水蒸氣與不飽和烴在活性位點表面發生競爭吸附,大大降低多孔材料的分離性能。因此MOFs材料高穩定性是實現其工業應用最基本的保證和要求之一。

(2)MOFs 作為吸附分離劑仍存在材料成本高的問題。通過MOFs與離子液體、分子篩等通用性分離材料進行改性復合設計,減少MOFs用量的同時提高MOFs中活性位點利用率、降低其應用成本是MOFs材料作為吸附劑推廣應用的關鍵。

(3)在MOFs 結構中,有機配體和金屬離子或團簇的排列可以形成不同的框架孔隙結構,從而表現出不同的吸附性能、光/電/磁學等性質。目前大多數研究主要是對MOFs進行結構修飾以提高其吸附分離性能。但直接通過材料結構設計并開發簡易合成方法,獲得具有特殊理化性質的MOFs 材料,仍具有很大的挑戰性。

5.2 機遇

由于配體和金屬元素的多樣性,MOFs 在結構調節上還具有更多樣的可設計性,在低分子量碳烴的吸附分離方面仍有較大的提升和完善空間。

(1)多孔材料的孔徑/形狀在特殊分離方面起著決定性作用,孔道大小和形狀的控制也依然是需要考慮的因素之一。通過控制孔徑/形狀和柔韌性以匹配目標分子,并在表面引入牢固的主客體結合位點,可進一步增強與目標分子的相互作用。

(2)特定的環境中,構效關系的揭示與理論計算的結合極大地提高功能化MOFs的性能。開發新一代的先進材料,了解體系中主客體的關系至關重要。主體與客體之間的相互作用通常非常弱,如氫鍵,π···π 堆積、范德華力、靜電或偶極相互作用,因而這一過程難以通過實驗直接探測到。因此,采用理論計算輔助篩選和設計靶向MOFs,建立MOFs結構的大型數據庫,提供一些無法通過實驗獲得的詳細微觀信息,用于指導MOFs 材料的設計。

(3)新型MOFs 復合材料的設計與開發還需充分利用MOFs材料的柔性結構,這一特性為低分子量烴的分離提供更加多樣化的途徑;還可添加離子液體或與其他類型多孔材料[共價有機框架材料(COF),氫鍵有機/有序框架材料(HOF)]進行復合,增強其綜合性能和功能特殊性用途。充分利用MOFs 獨特的優勢,在其他材料所不具備的方向以及多學科交叉的研究中提升深度和廣度。

6 結論

本文總結了MOFs材料開發設計及其高效分離和純化C~C烴類物質的最新進展。概述了MOFs材料的結構和組成特征,及其與分離性能機制之間的關系。討論了當前主流MOFs 材料在CO/CH(SIFSIX-3-Zn 和NUC-3)、CH/CH[Fe(O)(dobdc)和UTSA-280]、CH/CH(SIFSIX-1-Cu)、CH/CH(SIFSIX-3-Ni)以及CH/CH(NbOFFIVE-1-Ni)等混合物的高效分離方面的突破與進展。重點分析了MOFs 的合成方法和組成特征與其分離性能和機制之間的關系。由于具有柔性結構,ZIF 和MIL 系列的MOFs材料均表現出優異的分離性能,通過主體與客體之間的相互作用以及吸附材料的尺寸/形狀實現混合物分離。UTSA系列、M-MOF系列吸附劑不僅可用于CO/CH等C烴的分離,亦可通過改性用于C/C烯/烷/炔烴的分離。此外,改變此類MOFs 材料的合成條件還可使其廣泛應用于多種不同低碳烴類混合氣體之間的分離。目前MOFs 在C~C烴分離過程仍然存在一些問題和技術瓶頸,如成本高、水熱穩定性差、主客體關系難以探測等,主要體現在其吸附選擇性低且循環穩定性差。因此,需要在MOFs開發過程中明確分離體系客體分子性質,了解不同MOFs所具有的特性,根據多樣化的配體與金屬離子設計專一性吸附劑以提高MOFs 在分離領域的應用。由于MOFs 材料的快速發展及其優異特性,低分子量烴類(C~C)分離的未來方向應集中在開發穩定、高效、低成本的合成方法。