晉冀蒙交界地區中強地震前地震活動圖像異常特征*

李 麗,孟令媛,吳昊昱,李玉鉸,陳 慧

(1.山西省地震局,山西 太原 030021;2.中國地震臺網中心,北京 100045)

0 引言

地震活動圖像方法是地震預測預報研究中最重要的分析方法之一。大量震例研究顯示,在中強地震孕育過程中,震源區及其周圍的中小地震通常會出現有別于正常情況的某種規則的展布圖像,如地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強區域、顯著地震或震群等(朱傳鎮等,1981;陸遠忠,1982;陸遠忠等,1982,1983,1985,2001;王煒等,1989;劉蒲雄等,1982,1989a,b,c,1997;焦遠碧,丁鑒海,2000;王慧敏等,2006;曲延軍等,2010,李瑩甄等,2011)。地震活動圖像異常對未來中強地震的發生有較好的時、空、強指示意義,特別是空區打破地震的發生、條帶解體、地震活動顯著增強后的平靜、顯著地震或震群的發生等,為中短期地震預測預報提供了非常重要的判定依據(中國地震局監測預報司,2020)。

1970年以來,山西北部至晉冀蒙交界地區發生了多次≥5.5地震,具有發生中強地震的背景。為了更好地分析晉冀蒙交界地區地震危險性,本文基于全國地震目錄,疏理了研究區中強地震前一些地震活動圖像異常,比如地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強、顯著地震或震群等。通過對比分析地震活動圖像演化特征,提取晉冀蒙交界≥5.5地震前地震活動圖像異常特征,以期為該區域地震趨勢研判和地震預測預報提供測震學分析思路和判定依據。

1 研究區地質構造背景及中強地震活動概況

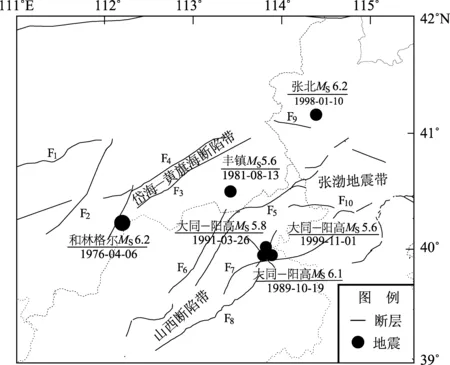

本文研究區為晉冀蒙交界地區,位于鄂爾多斯地塊東北緣山西斷陷帶、岱海—黃旗海斷陷帶和華北地塊北部的張渤地震帶三個構造單元的結合處(徐杰等,1978,1998),區內活動斷裂錯綜復雜,新構造活動較為頻繁(圖1)。由于各構造單元形成時代、展布方向和運動特征具有明顯的差異性,山西斷陷帶北段和岱海—黃旗海斷陷帶斷裂走向主要呈NE和NNE向,斷裂性質以張性傾滑為主。張渤地震帶西段除了發育NE向斷裂,還有NWW向斷裂,這些斷裂共同控制著斷陷盆地的組成(國家地震局“鄂爾多斯周緣活動斷裂系”課題組,1988;蔡華昌等,2002)。晉冀蒙交界地區為典型的盆地-山嶺構造(鄧啟東等,1973;徐錫偉等,1992),該構造區主要是由于山西裂谷系深部右旋剪切運動導致在其北端及其附近所產生的次級張性盆嶺構造區,大體上南至忻州,北至張家口,西至呼和浩特,東至北京地區,主要由岱海—黃旗海盆地、忻定盆地、大同盆地、延懷盆地等組成。

F1:大青山斷裂;F2:和林格爾斷裂;F3:岱海南緣斷裂;F4:岱海北緣斷裂;F5:陽高—天鎮斷裂;F6:口泉斷裂;F7:六棱山北麓斷裂;F8:恒山北麓斷裂;F9:懷安盆地北緣斷裂;F10:懷涿盆地北緣斷裂

2 數據資料及分析方法

地震活動圖像的分析包括地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強、顯著地震或震群等時空掃描,大多是以地震目錄為基礎資料,通過地震的時、空、強分布,系統梳理震前具有中強震指示意義的異常信息,在日常震情跟蹤工作和地震預測預報中應用十分廣泛。

區域地震目錄的完整性直接影響獲取地震活動異常圖像信息的真實性和可靠性。隨著區域地震臺網的不斷優化和改造,地震監測水平不斷提升,最小完整性震級隨之不斷降低。對1970年以來晉冀蒙交界≥5.5地震進行震例總結,涉及三地的地震監測能力,通過對比分析前人在該區域的最小完整性震級的研究成果(郭秋娜等,2012;王霞等,2014;韓曉明等,2015;張登科,2016;謝卓娟等,2019)可以看出,在研究時段內,基于中國地震臺網中心提供的全國地震目錄≥2.5地震基本完整。因此,本文主要是對研究區≥5.5地震前震源區及其附近的≥2.5地震活動圖像進行全時空掃描。

《測震分析預測技術方法工作手冊》(中國地震局監測預報司,2020)中詳細介紹了地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強、顯著地震或震群等的異常識別方法和判定指標。本文對研究區地震活動圖像的全時空掃描均是在嚴格的定義和判定規則下進行的,因此,每一種地震活動圖像的具體識別方法和判定規則不再贅述。

3 研究區中強地震前地震活動圖像異常

3.1 地震空區

地震空區作為預測未來強震地點的一種判定方法一直受到國內外地震學家的廣泛關注。1965年,地震空區理論由前蘇聯Fedotov(1965)用現代地震科學原理第一次提出;Mogi(1979)發展了地震空區的理論,提出了兩類地震空區的概念,一是主要指大震破裂空段,二是指強震發生前震源區及其周圍小震活動突然減少的現象。梅世蓉(1960)在中國地震活動性研究中也提出了地震空區的思想,隨后我國地震工作者對地震空區進行了廣泛深入的研究。劉蒲雄等(1982,1989)系統研究了大地震前地震活動圖像的演變過程,提出在孕震早期階段,由較高震級的地震所圍成的背景空區具有普遍意義。陸遠忠等(1982,1983)研究了中國大陸內部中強地震,指出震前震源區除了出現大范圍、長時間、較大震級的背景空區外,還普遍出現較小地震活動圍成的孕震空區。而孕震空區的出現,特別是孕震空區被打破或明顯縮小的現象,可用來對未來地震的發生進行中短期預測,地震一般發生在空區內部或邊緣附近(中國地震局監測預報司,2020)。

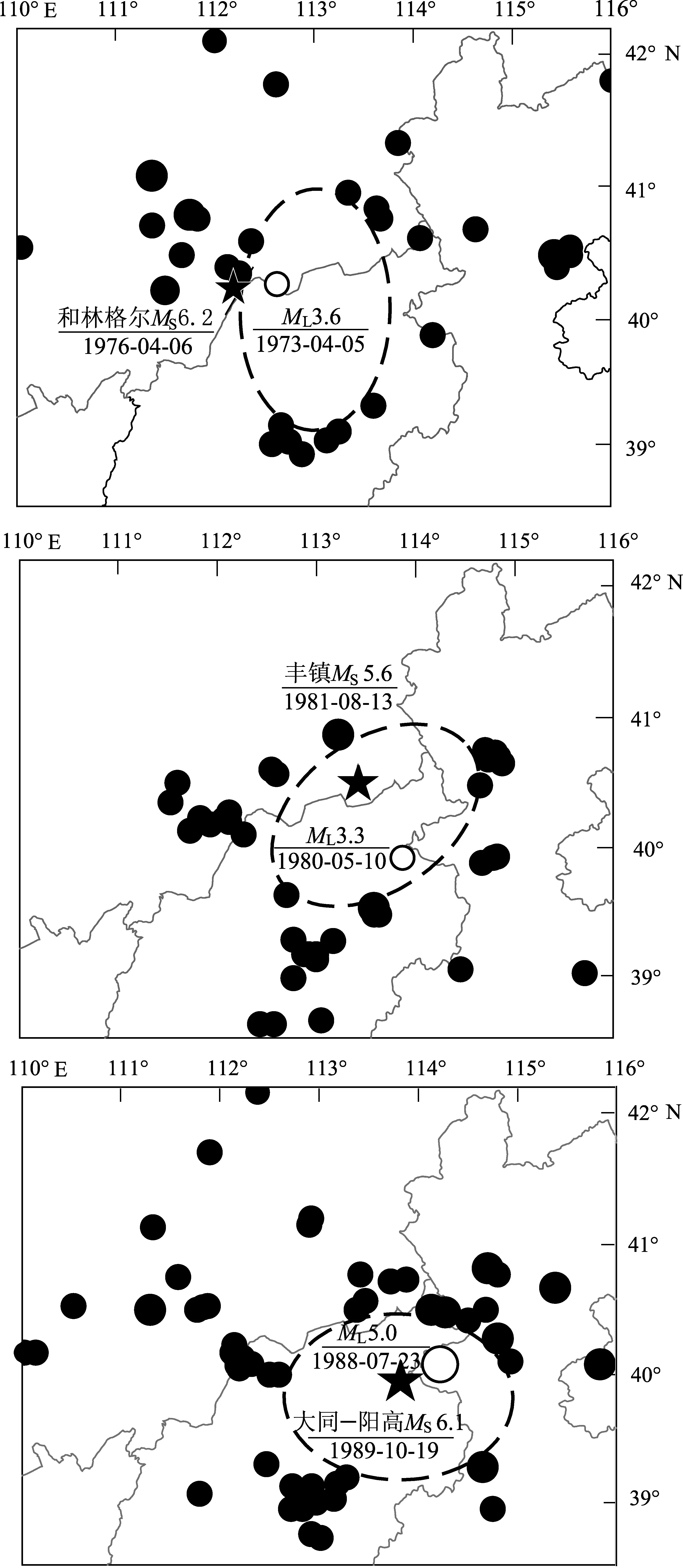

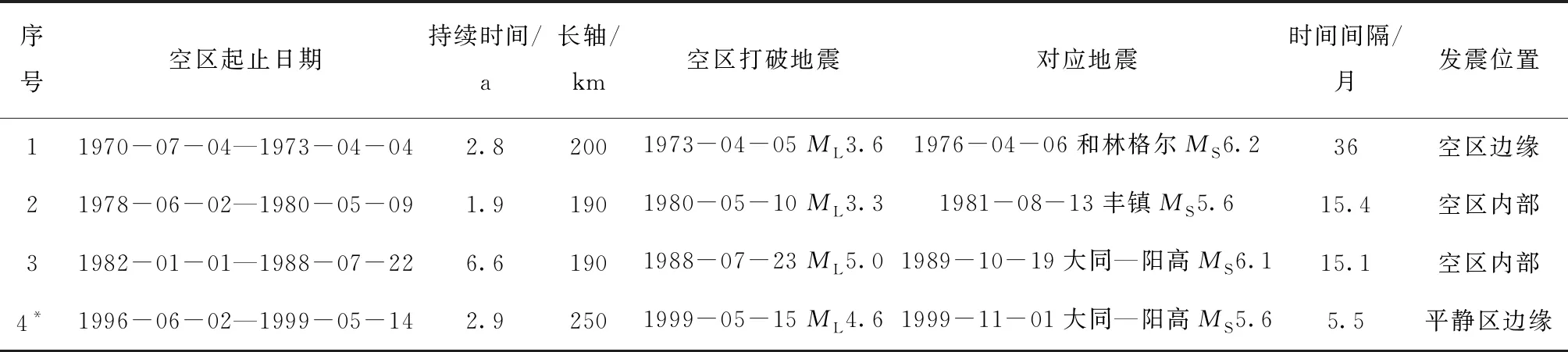

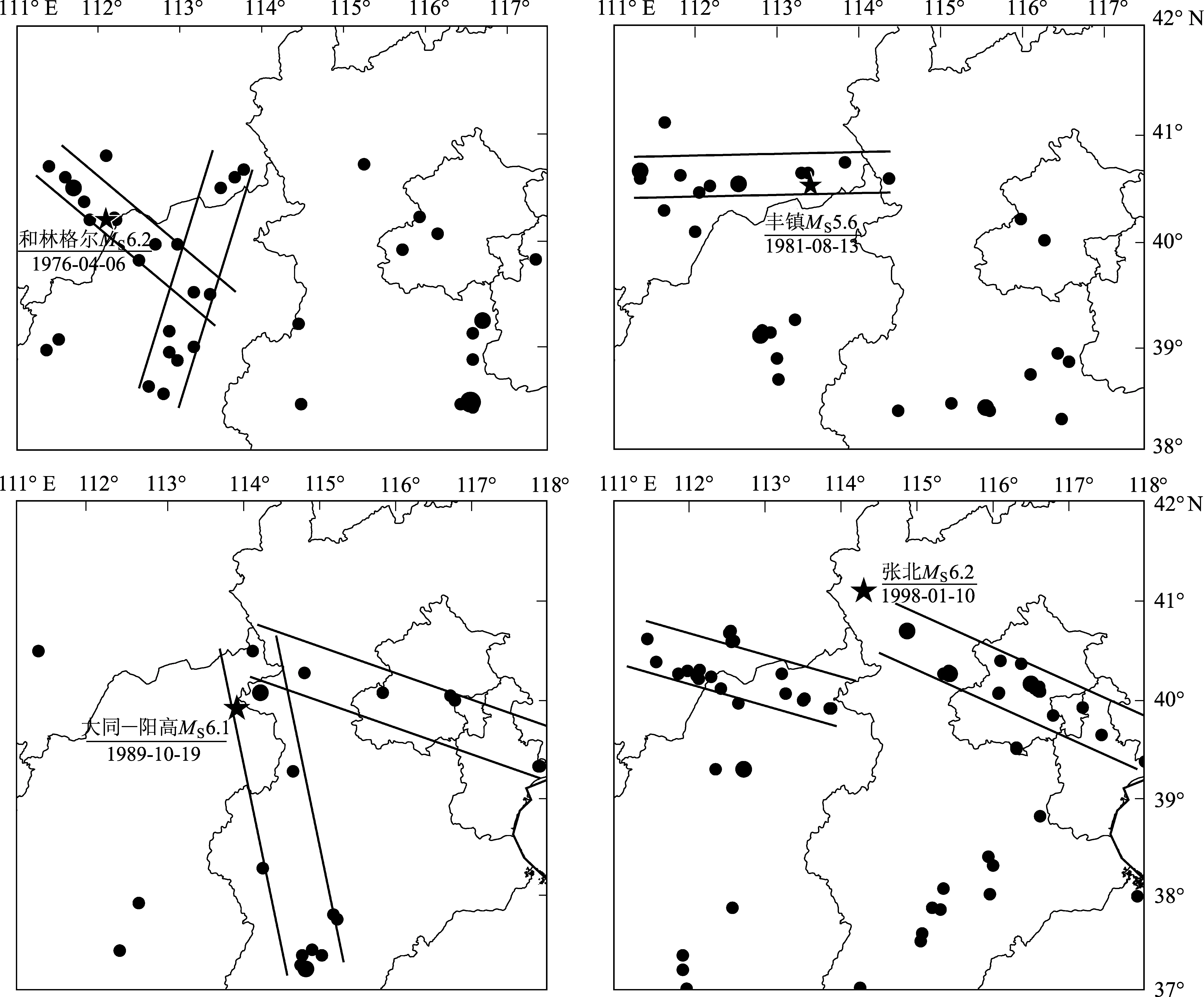

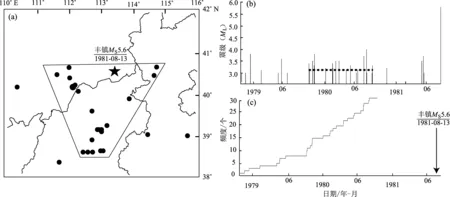

根據孕震空區的識別標準,筆者對研究區6次≥5.5地震前震源區及其附近的3級左右地震進行全時空掃描,結果顯示1976年和林格爾6.2、1981年豐鎮5.6和1989年大同—陽高6.1地震前存在地震空區,空區持續1.9~6.6 a不等,平靜打破后5.5個月至3 a發震,地震發生在空區內部或空區邊緣(表1、圖2)。

圖2 1970年以來晉冀蒙交界地區3次MS≥5.5地震前3級地震空區分布

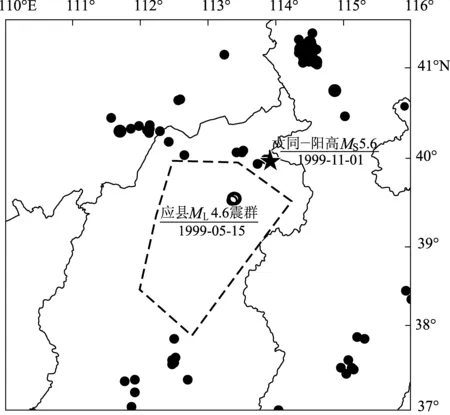

1999年大同—陽高5.6地震前,雖然沒有出現顯著的地震空區異常,但是在大同盆地南段和整個忻定盆地及其附近存在一個≥3.1地震平靜區,平靜時段自1996年6月1日朔州3.2地震后一直持續到1999年5月15日應縣4.6震群前,平靜時間達2.9 a,平靜打破后5.5個月發震(表1、圖3)。值得一提的是在≥3.1地震平靜期間河北省張北地區于1998年1月10日發生6.2地震,震后該區3級地震依然持續平靜,直到在距離大同—陽高5.6地震震中約60 km處發生應縣4.6震群型地震,該區3級地震平靜被打破,之后約5.5個月發生主震。由此可見,該3級地震平靜區與1999年大同—陽高5.6地震的孕震過程有關。

表1 1970年以來晉冀蒙交界地區4次MS≥5.5地震前3級地震空區統計表

圖3 1999年大同—陽高MS5.6地震前ML≥3.1地震及平靜區分布

3.2 地震條帶

地震條帶是大震前震源區或更大范圍內中小地震由分散到集中成帶的地震活動異常圖像,是大震孕育過程中呈現出的一種應力集中的外在表現(劉蒲雄等,1989c)。從20世紀80年代開始我國的地震學家對地震條帶進行了廣泛深入的研究。地震條帶方法對地震三要素預測的貢獻主要是提供地點預測,條帶長度、起始震級、持續時間等與主震強度也有一定的統計關系(韓渭賓,席敦禮,1989;劉蒲雄等,1989c;李瑩甄等,2011;呂堅等,2016)。一般來說,地震條帶的空間尺度與區域構造背景有關,通常地震條帶長度大于200 km。震例研究表明,中強地震前地震條帶長度約為200~900 km,主震多發生在條帶端部、兩條帶交匯或者條帶局部震群、地震活動增強等部位(中國地震局監測預報司,2020)。

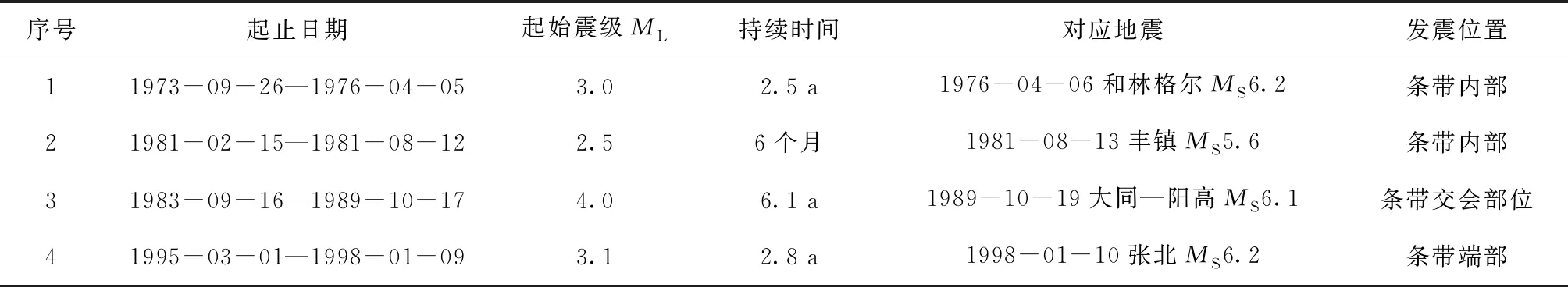

晉冀蒙交界地區震前地震條帶活動是需要重點關注的地震活動異常圖像之一。主震一般發生在兩條條帶交匯部位、條帶內部或端部(圖4、表2)。其中,3次6級地震前存在持續時間超過2 a的3.0~4.0地震條帶,主震發生在地震條帶持續過程中。因此,研究區出現3級地震條帶持續2 a以上地震活動異常圖像,對該區域6級地震有一定的預測預報意義。

圖4 1970年以來晉冀蒙交界地區4次MS≥5.5地震前地震條帶分布

表2 1970年以來晉冀蒙交界地區4次MS≥5.5地震前地震條帶統計

3.3 地震活動顯著增強

地震活動顯著增強是指震源區或較大范圍區域出現的中小地震活動水平或頻度升高的現象(中國地震局監測預報司,2020)。分析中國大陸及鄰區多次強震前的地震活動,筆者發現震前震源區及其附近的中小地震活動顯著增強具有一定的普遍性(劉蒲雄,1982;朱岳清等,1990;焦遠碧,丁鑒海,2000;呂曉健,劉蒲雄,2000;呂堅等,2016),地震活動增強區的大小、分布走向等都與地震震級、孕震區構造等因素有關(梅世蓉等,1997)。此外,現有震例研究表明,地震活動增強區域內特定震級檔的地震累積頻度曲線或地震應變釋放曲線呈上翹形態,持續1 a以上,可以作為大地震發生的判定依據(劉蒲雄等,1997)。

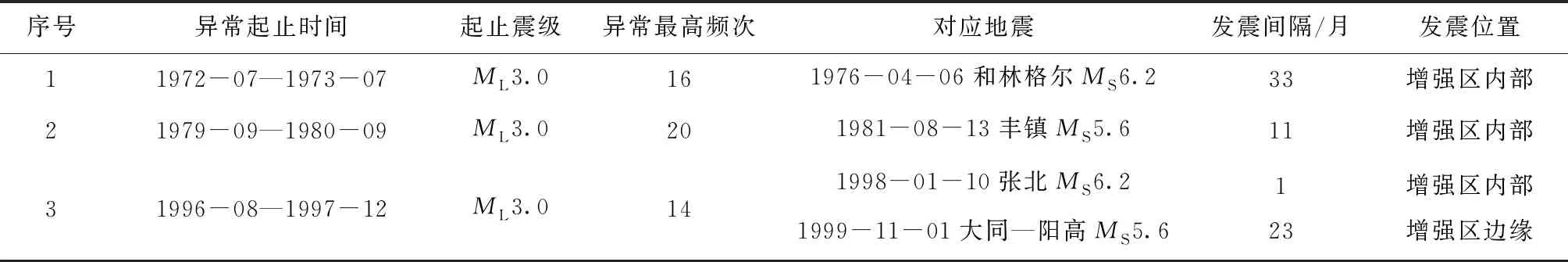

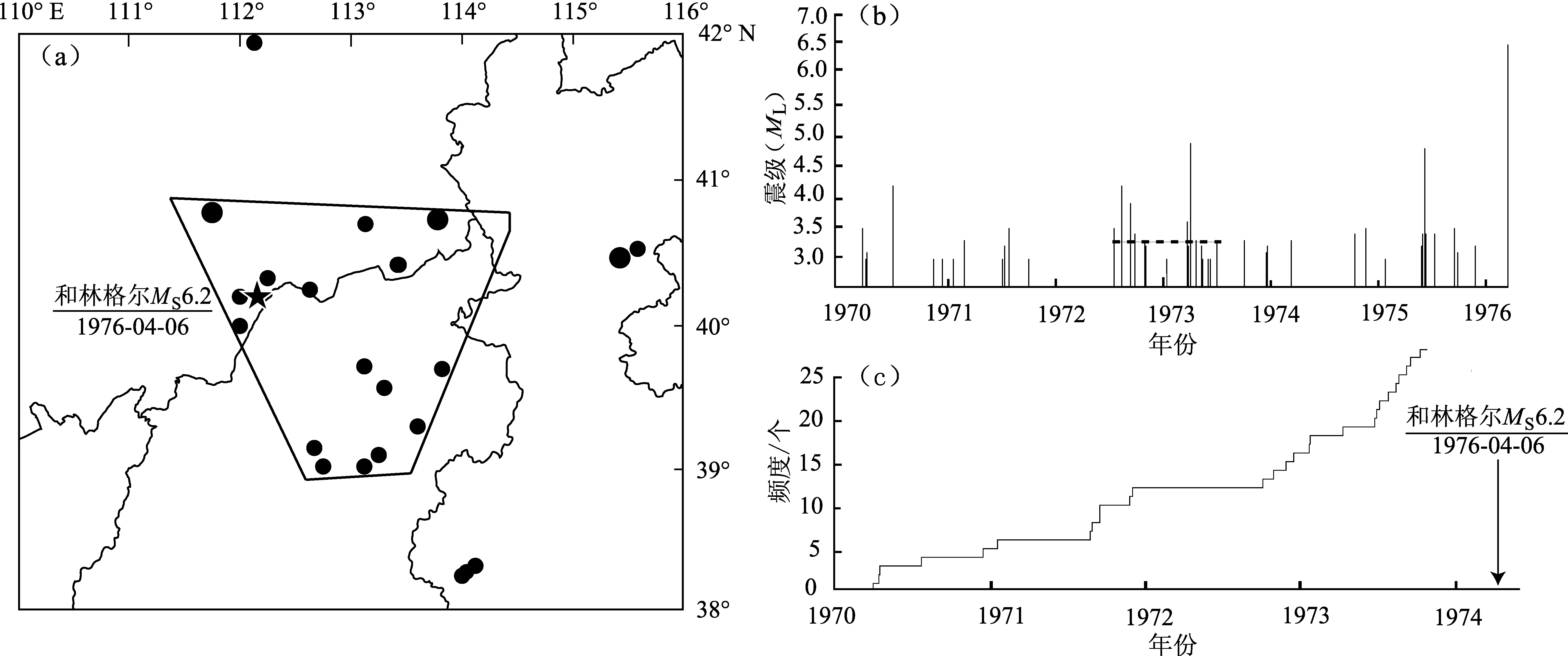

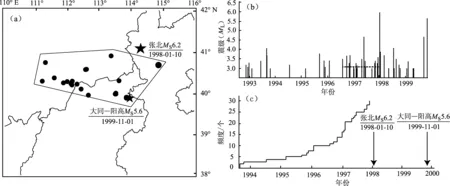

由于地震活動顯著增強是相對區域背景地震活動的異常圖像,震中一般在較大范圍內散落分布,在識別該異常時需要區分由于震群、地震窗等地震序列活動集中造成的區域地震頻度變化。因此,筆者采用刪除5級余震后的全國地震目錄,并剔除震群、地震窗等地震序列影響的方法,對1970年以來研究區≥5.5地震進行震例回溯,根據區域3級地震背景活動水平,將年滑動頻次異常閾值設置為14次。時空掃描結果顯示:1976年和林格爾6.2、1981年豐鎮5.6、1998年張北6.2和1999年大同—陽高5.6地震前存在3級地震活動顯著增強,異常持續1 a以上,異常結束后最短1個月、最長33個月發生主震,主震一般位于地震活動增強區內部或邊緣(表3、圖5~7)。

表3 晉冀蒙交界地區4次MS≥5.5地震前3級地震活動顯著增強統計

圖5 1976年和林格爾MS6.2地震前3級活動地震顯著增強(a)、M-T(b)和累積頻度(c)圖

圖6 1981年豐鎮MS5.6地震前3級地震活動顯著增強(a)、M-T(b)和累積頻度(c)圖

圖7 1998年張北MS6.2、1999年大同—陽高MS5.6地震前3級地震活動顯著增強(a)、M-T(b)和累積頻度(c)圖

3.4 顯著地震或震群

顯著地震是指在主震發生前,與主震存在構造相關或是地震活動聯系的中強地震(孫加林,曹井泉,1995;蔣海昆等,2005)。顯著地震往往與地震平靜或地震空區聯系在一起,當強震孕育進入中短期階段,中小地震活動形成孕震空區的后期,在空區邊緣或內部出現的具有特殊意義的中等地震或中等震群活動。這種中等地震或震群的發生對強震預測具有十分重要的指示意義。

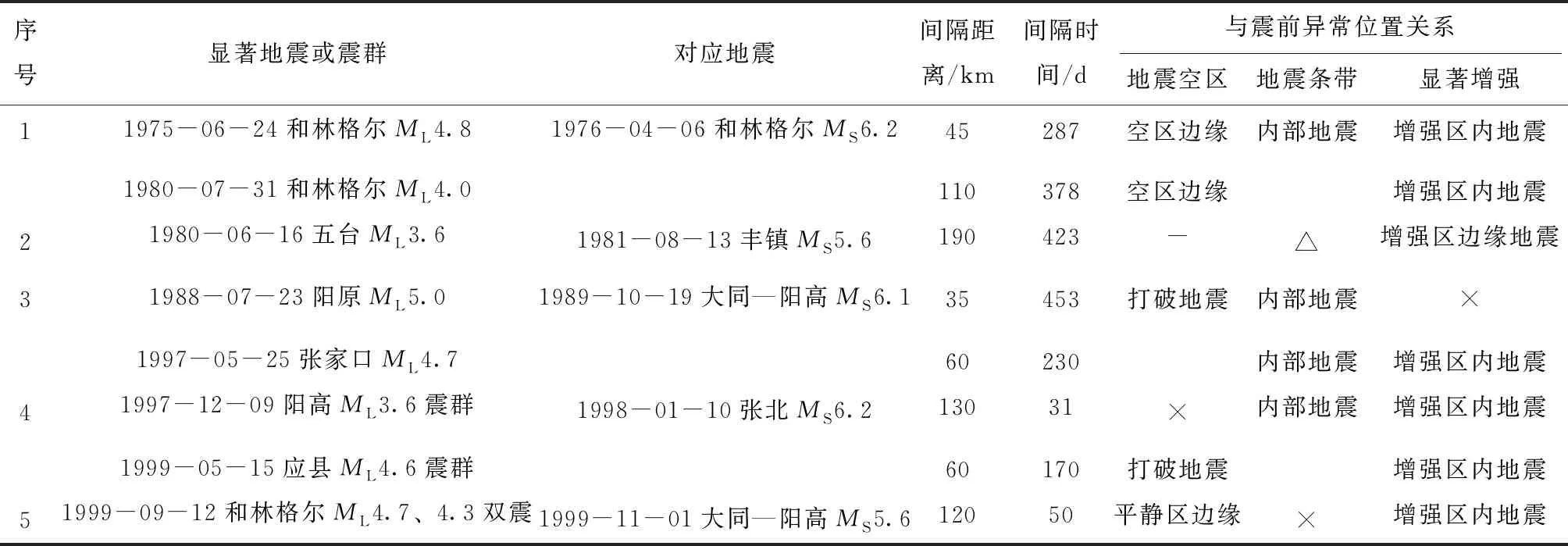

研究區6次≥5.5地震中,除1991年大同—陽高5.8地震外,其余5次地震震前均有顯著地震或震群發生。顯著地震或震群發生的位置基本上與主震處于同一個構造單元或者構造相關部位,與主震距離基本在130 km內,且多數在震中60 km范圍內有4.0~5.0地震發生;時間間隔最短31 d、最長453 d(表4)。除此之外,顯著地震或震群一般都與地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強等地震活動圖像異常配套,且主要位于空區內部或邊緣,有些為空區的打破地震或者打破地震發生后在空區邊緣發生的中等地震;同時也位于地震條帶內部和顯著增強區內部或邊緣(表4)。因此,顯著地震或震群一般在地震活動圖像異常后期出現的,對未來地震地點和時間預測有較好的指示意義。

表4 晉冀蒙交界地區MS≥5.5地震前顯著地震或震群活動統計

4 基于震例的地震活動圖像異常特征分析

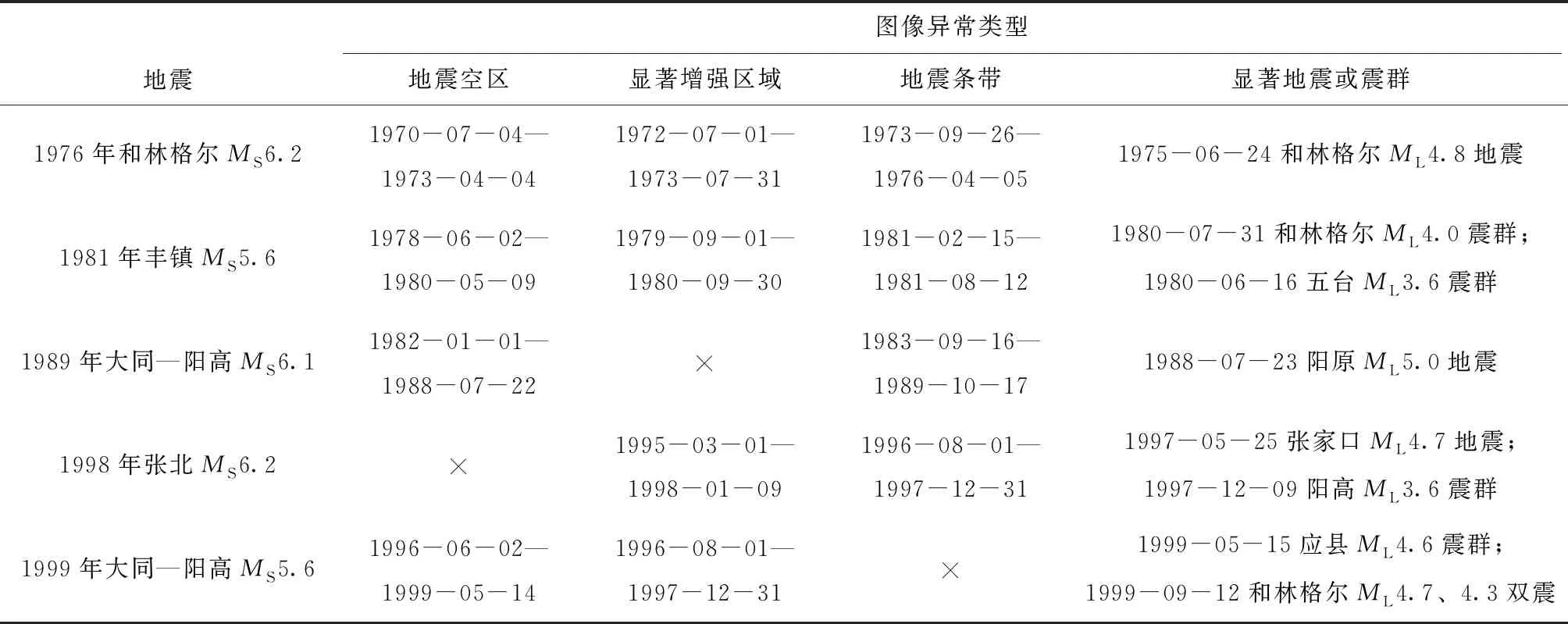

為了更好地進行震例類比研究,在對地震活動圖像異常進行全時空掃描的基礎上,筆者梳理了1970年以來研究區6次中強地震前各類地震活動圖像異常情況。結果表明,盡管每次地震前出現的地震活動圖像異常略有差異,但梳理出的4類地震活動圖像異常中,在研究區5次≥5.5地震前出現了至少3類異常(表5)。因此,強震前震源區及其附近存在地震活動圖像異常具有一定的普遍性,且異常圖像的空間演化基本圍繞在震源區或其附近,這為發震地點和地震強度的預測提供了較好的判定依據。

表5給出了每次地震前出現的各類地震活動異常并統計了異常的持續時間。通過研究每次震例前各類地震活動圖像異常的時間演化特征(圖9)。從圖9可以看出:在中強地震孕震階段,地震空區最早出現,地震空區持續過程中在其外圍、或打破地震發生后在空區內部及其附近出現地震活動顯著增強。地震條帶一般會持續到主震發生。顯著地震或震群基本上出現在地震活動圖像異常的后期,對主震的發震時間和發震地點預測有較好的指示意義。

表5 基于震例的地震活動圖像異常持續時間統計

值得注意的是,1991年3月26日大同—陽高5.8地震與1989年10月19日大同—陽高6.1地震時間間隔較近,發震位置幾乎相同。由于1989年大同—陽高6.1地震的余震活動一直持續到1990年3月,震后震源區地震活動沒有明顯的異常圖像出現,因此,在5.8地震前地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強、顯著地震等地震活動圖像異常梳理中并未發現顯著異常變化。

分析研究區5次≥5.5震例的地震活動圖像時空演化特征不難發現,盡管震前出現的地震活動圖像異常不盡相同,但整體上每個震例前地震活動圖像異常及其時間演化特征具有一定的一致性。利用梅世蓉(1995)提出的非均勻介質中堅固體孕震模式可以解釋這一現象:震源區通常是斷裂帶上的強閉鎖段,具有較大的破裂強度或滑動強度;震源區外圍是一個介質結構和性質都不均勻的空間,破裂強度弱于震源區。在遠場構造應力的作用下,外圍區域有利于應力快速集中與釋放,隨著應力水平的不斷增加,應力達到破裂強度時,中小地震陸續發生,此時震源區的介質破裂強度較高,利于應力積累,表現為中小地震活動閉鎖段,也就是的震源區及其附近出現地震空區現象。隨著應力進一步增強,空區外圍地區破裂活動加強,甚至使空區邊緣的薄弱地區發生局部破裂,這時可能的表現就是地震活動較之前一段時間顯著增強。隨著周圍介質環境與震源體的相互作用,在破裂強度較低的活動斷裂附近出現地震條帶分布。當應力增強到某個水平時,可能會出現明顯高于背景地震活動水平的顯著地震或震群等現象。堅固的震源體與其之外的強烈地震活動相互作用持續增強,直至應力達到震源體的破裂強度后失穩發生強震。因此,地震活動圖像異常,如地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強區域、顯著地震或震群區域等,客觀反映了孕震過程中地震活動與地殼運動的非均勻性,以及地震活動圖像時空演化與主震的關系。

圖8 基于震例的地震活動圖像異常持續時間分布

5 結論與討論

本文通過研究1970年以來研究區≥5.5地震前地震活動圖像時空演化特征,得到以下結論:

(1)地震活動圖像異常,如地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強區域、顯著地震或震群區域,在研究區≥5.5地震前具有一定的普遍性。異常圖像的空間演化基本上圍繞在震源區或在其附近發生,這些地震活動圖像異常對未來主震的時、空、強預測具有一定的指示意義,特別是地震空區打破、顯著增強活動結束或顯著地震或震群的發生對主震的發震地點和發震時間的預測有較好的效果。

(2)基于震例的地震活動圖像異常時間演化特征顯示:地震空區出現時間較早,地震活動顯著增強一般會出現在地震空區持續過程中,在其外圍或打破地震發生后在空區內部及其附近。顯著地震或震群基本上出現在地震空區、地震條帶、地震活動顯著增強區域等地震活動圖像異常的后期,對主震的發震時間和發震地點的預測有較好的指示意義。地震條帶一般會持續到主震發生,結合其他地震活動圖像異常可以為主震的地點預測提供判定依據。

(3)研究區有5次≥5.5地震前中小地震活動圖像異常及其時間演化特征具有一定的一致性,如地震空區出現時間較早、隨后出現顯著增強、顯著地震或震群一般發生在地震空區、條帶、顯著增強異常的后期等。這一現象可以利用非均勻介質中堅固體孕震模式進行解釋:在遠場構造應力的作用下,堅固的震源體發生閉鎖,出現地震空區;隨著應力的升高,空區外圍或邊緣出現地震活動增強現象,同時也可能出現空區打破地震;當應力增強到某個水平時,可能會出現明顯高于背景地震活動水平的顯著地震或震群等現象。這些地震活動圖像演化特征反映了孕震過程中地震活動與地殼運動的非均勻性,以及地震活動圖像時空演化與主震的關系。

自1999年大同—陽高5.6地震后,研究區5、6級地震平靜已超21 a,顯著平靜是目前研究區最為突出的地震活動圖像異常。而2020年1月以來,華北北部先后出現一批地震活動圖像異常,主要集中在山西北部至晉冀蒙交界地區,如大同及其周邊出現≥3.0地震空區、山西北部至晉冀蒙交界地區≥3.0地震顯著增強活動持續1 a以上、2020年3月30日內蒙古和林格爾4.5地震、2021年6月22日河北張北4.4地震、研究區≥3.0地震條帶。根據震例類比及非均勻介質中堅固體孕震模式的地震活動圖像演化特征,筆者認為未來1 a 或稍長時間研究區存在發生中強地震的危險。

需要說明的是,本文的震例總結是基于20世紀70~90年代中強地震活躍時段的地震活動圖像異常開展的,2000年之后,研究區≥5.0地震持續平靜,最大地震是4.6,與研究時段差異較大。目前研究區先后出現地震空區、地震顯著增強、地震條帶和顯著地震等配套的地震活動圖像異常,能夠看到中強地震發生的跡象,但由于2000年之后研究區地震活動水平較低,基于中強地震活躍時段的震例總結進行地震預報可能會造成虛報地震。因此,今后需要積累更多的震例樣本、建立多學科多手段的綜合預報指標體系,才能更好地為地震預測預報提供判定依據。