鰻魚是從石頭縫里蹦出來的嗎?

●雷炳新 文 趙天 編

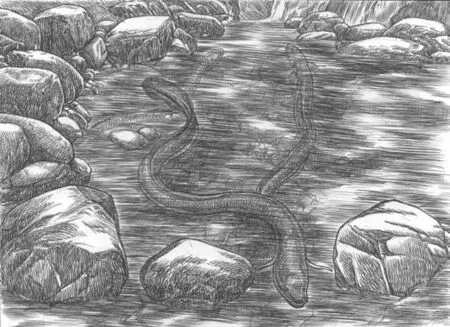

1.鰻魚是從哪兒來的?鰻魚屬于魚類,幾乎所有的魚類都是由雌性和雄性交配產生后代,按理說鰻魚也該是這樣。

2.然而,推測終究是推測,科學的嚴謹就在于發現與證據。長期以來,人們從河流、湖泊、海洋里捕獲過無數條鰻魚,也經常在小溪,甚至干涸的池塘里尋找到鰻魚的身影。可令人疑惑的是,人們從沒有在這種生物體內發現過母體的卵巢或雄體的睪丸,也從未看到過鰻魚交配的場景,它們似乎既不產卵,也沒有魚白。

3.那么,鰻魚是從哪兒來的呢?按照《西游記》里的設定,孫悟空無父無母,天生地養,是從石頭里蹦出來的,難道鰻魚也是石頭里蹦出來的天地之精華嗎?您別說,研究這個問題已久的外國友人們,還真聽過類似的傳說!

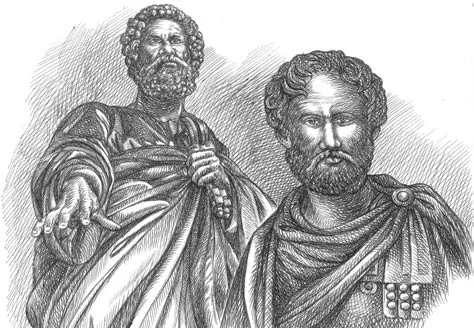

4.古希臘亞里士多德曾認為,雨滴落入泥沼會化作鰻魚。古埃及人相信,太陽照耀尼羅河,溫暖的河水里就會產生鰻魚。而在英國鄉下,那里的許多人認為鰻魚是馬的鬢毛落入水中之后變成的。因《自然史》聞名于世的古羅馬作家老普林尼覺得,當老鰻魚的身體擦到巖石,身上掉下的碎屑就長成了新的鰻魚。

5.19世紀70年代,德國生物學家舒爾茨在臨終前依然感嘆:“所有的重要問題都已得到妥善解決,除了那個有關鰻魚的問題。”而瑞典記者帕特里克·斯文松在《鰻魚的旅行》中也寫道:“這是一本為古怪生物寫的一本古怪的指南,我們要盡力為它們做出解釋。”

6.鰻魚到底是從哪兒來的?探知真相之路漫長而又迷霧重重,無數生物學家為之傾盡畢生心血,丹麥的鰻魚研究者約翰尼斯·施密特就是其中極具代表性的一位。

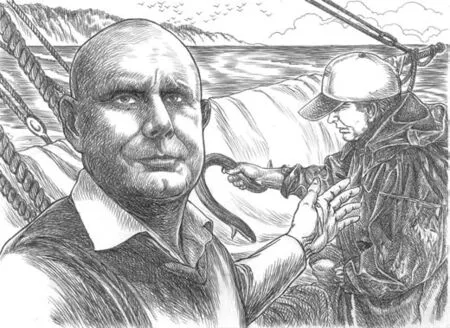

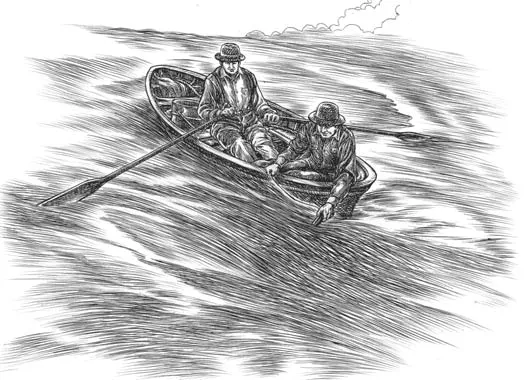

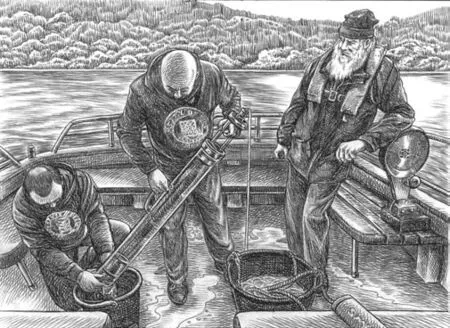

7.1904年,施密特告別家人,啟航出海尋找小鰻魚的來源。他花費7年的時間沿歐洲海岸航行,卻只發現一些較大的幼魚。而后三年,他請求往來大西洋的貿易船只幫忙撒網捕捉幼鰻,而自己則駕船在西南海域搜索。在一網又一網撒向大海的辛勞中,他逐漸繪制出幼鰻的分布地圖。依據不同區域鰻魚的體型大小,他終于定位到了鰻魚的來源。

8.這是一項艱巨的工作,不僅考察本身繁瑣費時,還不得不面臨航行事故的威脅以及世界大戰帶來的影響。最終,距首次啟航19年后,施密特宣布了他的成果:“大西洋西部,西印度洋東北角、北部的幾處特定海域,是新生鰻魚的溫床。”

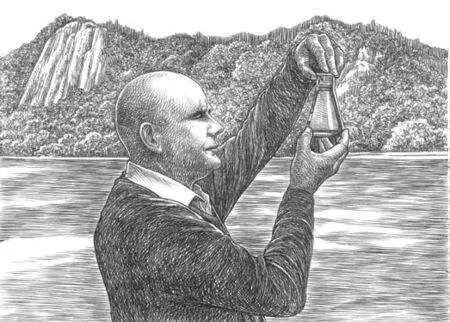

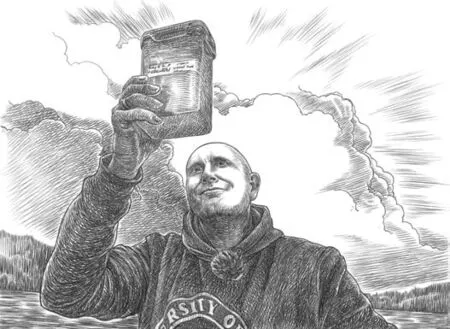

9.后世的探險家、科學家們攜帶日益先進的設備,來到施密特所認定的這片鰻魚的溫床。的確,他們在此發現了許多幼鰻,但他們把搜集到的魚卵帶回實驗室,卻發現七千枚卵竟無一屬于鰻魚!

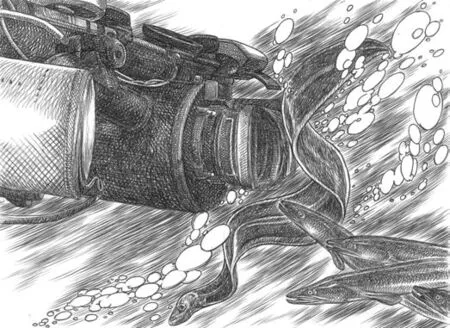

10.科學家們在鰻魚身上安裝了GPS追蹤器;他們將荷爾蒙催化過的雌鰻魚附著在孵化點附近的浮標,試圖利用它們散發的信息素來吸引雄性鰻魚;他們搜集水中的聲音、解剖捕食者的胃。結果一無所獲!依然沒有人觀察到鰻魚的交配場景,甚至沒有人在馬尾藻海見過成熟的鰻魚——無論是死是活。

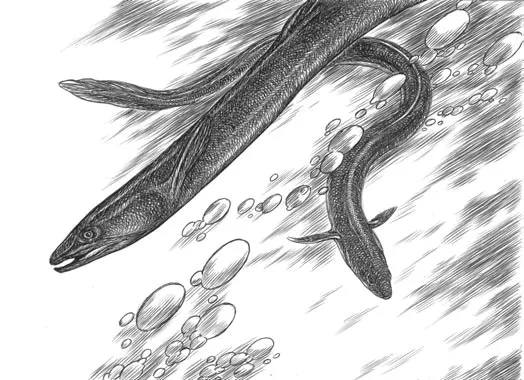

11.在無數科學家的不懈努力下,真相姍姍來遲。人們發現,在鰻魚的生命周期中,依次有四種不同的形態階段:幼年期的鰻魚,是有著透明身體、大眼睛的柳葉鰻,它們生活在開放海域中,朝著歐洲陸地游動。游到沿岸與河口后,則變為閃亮的玻璃鰻,此時它們身長幾英寸,體內構造清晰可見。

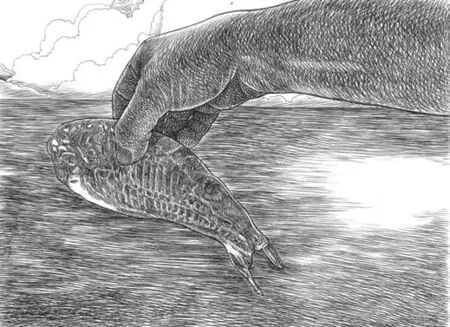

12.而進入淡水流域后,這些鰻魚的體色開始發生變化,逐漸變成人們熟識的黃棕色,即黃鰻,人們在池塘里面抓到的就是它。黃鰻能在干涸的土地上移動,可以花費半個世紀棲息于泥沼,時間久到你或許都已經忘記了它們的存在。

13.最終,它們發育成熟,身體轉變成銀白色,成為銀鰻,游回深海產卵。在最終的洄游時期,鰻魚的胃會消失,僅依靠身體儲存的脂肪游回深海,只有在此時,它們才長出繁殖器官。之所以從未有人能在歐洲的鰻魚體內找到繁殖器官,是因為它們還未徹底成熟!

14.從幼年的柳葉鰻到最終的銀鰻,鰻魚的生命歷程是極為漫長的——在瑞典的赫爾辛基水族館里,數百名社會名流曾為一條突然死亡的85歲高齡的鰻魚舉行了一次“追悼會”,鰻魚的主人痛惜地說:它只活了壽命的三分之一!

15.真相已然揭開,但關于鰻魚的研究并沒有結束。科學家發現,鰻魚的性別具有可變性:它的性別會受環境因子和密度的控制,當密度高、食物不足時會變成雄性,反之則會變成雌性。

16.國際自然保護聯盟(IUCN)還搜集了每年春季游往歐洲大陸的玻璃鰻。結果顯示,相比20世紀70年代,今天的小鰻魚數量已經減少了95%。從前那些多得不能再多、每天都能見到的鰻魚,如今已是極危物種——這是官方對物種消失前的最后一個稱呼。鰻魚為什么在消亡?科學家在努力尋找其中的答案。相信不久的將來,鰻魚的數量會回升。