越地板龍文化生態考索

覃宇德,房佳婕,洪邦輝,張恒波

(1.臺州學院 教師教育學院,浙江 臺州 317000;2.貴州師范大學 體育學院,貴州 貴陽 550001;3.長江大學 教育與體育學院,湖北 荊州 434023)

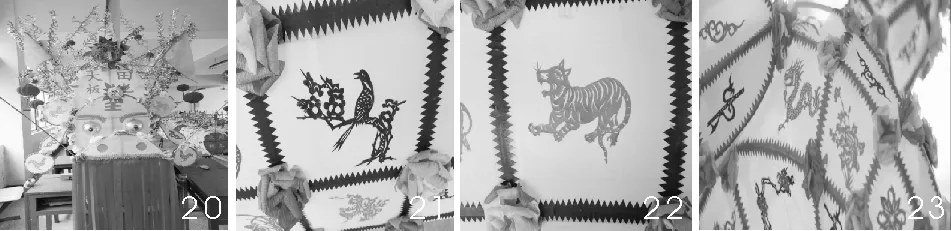

論及越文化,常指古越紹興區域文化,然越文化歷史悠久,對古越國領土比較穩定的區域進行長期輻射擴散,使越文化在當今浙江區域得到完整有序地傳承。對于龍蛇崇拜,越地由來已久,河姆渡文化遺址出土的鷹型原龍(圖1),被考證為該時期越族的族徽,外形為雙鷹頭、身體修長似蛇,該鷹龍能接近太陽,多與后代并逢龍螭較為接近;良渚文化遺址出土的虎型原龍(圖2),高8.8cm,重6.5kg,稱“玉琮王”,外觀為“神人虎紋龍”,內涵為“神人騎虎龍,上下通天地”[1]。

圖1 河姆渡文化鷹型原龍

圖2 良渚文化虎型原龍

其燈、龍的結合興起于唐代。有唐代詩人張說《踏歌詞》中有“龍銜火樹千燈艷”、張九齡《奉和圣制燭龍齋記》中的“燭龍煌煌,明宗報祀。”等詩詞即有體現。據調查,浙江最早的燈彩當是龍燈[2],越地多山,盛產松木、毛竹,越人鋸木板、削竹條,制成精彩紛呈的龍燈,家家制燈、戶戶掛彩,龍燈成為越地元宵佳節重要組成,漸而成為民俗。在已公布的國家級非物質文化遺產名錄中,全國有47項舞龍項目被列入國家級非物質文化遺產名錄,浙江有10項列入,占居全國首位。在全國范圍內,有六項不同地域的板龍被列入國家級非遺名錄,分別為福建省大田縣大田板燈籠、浙江省浦江縣浦江板凳龍、江西南昌上坂關公燈、安徽黃山徽州板凳龍、湖南張家界板龍燈、四川達州安仁板凳龍。在浙江省已公布五批省級非遺名錄,列入浙江省級及以上非物質文化遺產名錄的舞龍項目就有36項,其板龍就有9項,涵括了1項國家級非物質文化遺產名錄和8項浙江省級非物質文化遺產名錄,占舞龍項目總數的25%,見表1。

表1 浙江省級以上非遺名錄板龍信息表

考察越地板龍文化長盛不衰的文化生態,挖掘越地龍文化蘊含的精神和倫理道德,傳承越地板龍精神具有重要的意義。基于上,以越地板龍的形制、儀式流程等外在表象入手,剖析越地板龍內在的文化表征,能促進越地傳統體育文化歷史的開掘、整理與傳承。

1 越地板龍文化的外在表象

1.1 板龍形制

龍作為族群圖騰的時期,先祖主要依靠狩獵來維持生存,在那個猛獸毒蟲橫行的時代,這些野獸蟲蛇既是先祖們的主要食物來源,但也常常命喪于獵物,所以對這些動物產生畏懼,進而轉為崇拜,幻想自己也具備這些動物的能力,從而保護自我,保護族群,板龍形制是越人對龍文化認知的直觀體現。

1.1.1 龍頭。龍頭是板龍的靈魂,民間藝人根據對龍的認知,融合地方文化,制作出區域民眾認同的板龍龍頭。九個板龍龍頭中,全旺板龍(圖5)龍頭是唯一一個在制作龍頭時不將龍頭固定于木板上,該龍頭制作時必須由8條竹篾完成,竹篾長度亦有規定,一半竹篾不少于5m長,另一半不少于7.5m,而且竹篾在扎制過程中,不添不減,所有竹篾用完時即完成龍頭框架,這是全旺板龍制作的規矩,寓意完美和諧,所以對制作人的手藝要求極高。從龍頭的外形可看出,太平龍迎新春(圖11)的板龍龍頭的外形與眾不同,有別于其他8個龍頭均為傳統中華龍龍頭外觀,從外形看猶如一只五光十色的神鳥在展翅翱翔,該形制當源于越人對鳥的崇拜,羅香林在《百越源流與文化》中記述“似指於越居地,本有土著雜居,其種人上世紀初以某以鳥類為圖騰祖而見屬于於越”[2],同時在龍頭部插滿了各種祝福語的彩旗以及紙扎的兵器、人物、三蓋廊、龍梯、龍駁等作為龍頭裝飾,板龍額頭裝裱有“吉慶天平龍”五個大字,彰顯身份,下巴亦有胡須,將觀賞者從龍船外觀引到龍的主題。

圖3、4、5、6、7、8、9、10、11:浦江板凳龍、大田板龍、全旺板龍、花橋龍燈、楊家板龍、處州板龍、嶺口亭花燈、許宅花燈、太平龍迎新春

龍頭扎制包括龍頭與一段龍拱,配以彩旗、燈籠等裝飾品,其形制根據地方習俗亦有區分。如蒼南太平龍龍頭外形有開門龍、凈龍、關門龍、小船龍四種形制,每種龍頭其功能有別,開門龍龍頭舞表皮裱有鱗片,大口,安裝威風凜凜的利爪,其威武形象用于震懾邪魔,保境民平安;凈龍龍頭龍嘴開口較小,身形稍小,負責凈化人間污穢,確保人間清新風氣;關門龍披滿彩綢,鮮艷奪目,庇佑民眾;小船龍為當地百姓祭祀船神“楊府老爺”而各自準備的紙扎小船。大田板龍龍頭扎制工藝相同,但是亦有細微差別,老龍為全白胡須,二龍半白半黑,三龍全黑,野蛟龍為紅須;額頭上的“大田板龍”和“王”字其顏色有區分,老龍、二龍、三龍為黑色,野蛟龍為紅色,以胡須和字體的顏色來體現其輩分。花橋龍燈龍頭形制相同,顏色亦有區分,由代表太陽的紅龍、代表天空的青龍、代表大地的綠龍、代表運氣的紫龍、代表權力和財富的黃龍組合而成的五色龍。

越地板龍龍頭制作講究其威猛、壯觀,龍頭木板多取材于浙江盛產的松木,取節少通順的松木,陰干,鋸制成長約2m左右、寬20cm左右、厚約2cm的木板。制作成型后的龍頭有3m多長,2m多高,除花橋龍燈龍頭制作較輕,一人即可舞動,其余龍頭均較重,需三人以上配合,處州板龍龍頭更是需八名壯漢齊心協力方可舞動。越地地形復雜,有肥沃的寧紹平原和杭嘉湖平原,但近四分之三為山地與丘陵,同時擁有近六千多公里的海岸線,所以古越先民主要依靠農漁養家,種地祈禱風調雨順,打漁盼望風平浪靜,這恰恰是作為中華圖騰和神靈的龍所司之職,所以對于龍的崇拜根植越人人心,期望扎制威武雄壯、造型逼真、裝裱精美的板龍來庇佑眾生,以求國泰民安。

1.1.2 龍身。越地板龍的龍身均為木板連接而成,符合中華板龍的基本特征,制作時將木板兩端各鑿一洞,用木棍將前后兩塊木板相連,龍身長短取決于龍節的數量多寡,楊家板龍在2004年參加“三門·中國青蟹節”的龍長414m,編入吉尼斯紀錄。為增添板龍的美觀度,龍身的裝扮受到民眾的青睞,板龍在民間稱之為“龍燈”,名稱突出重點,“燈”是板龍的核心組成。作為農耕時代交通不便,區域文化特征顯著,不同區域對于龍的認知亦體現地方特質。從外形上看,只有大田板龍和全旺板龍龍身的龍燈為圓筒形整體燈(圖13),即每節龍身一盞燈,龍身形狀與傳統布龍相似,僅每節板連接處便于板龍左右游動而留有空缺;楊家板龍和處州板龍的龍身龍燈外觀為圓弧形龍形燈(圖14),該形狀的龍身遠遠望去猶如一條正在自由遨游于天際的巨龍,雖靜止之時亦體現動態畫面,無形中增添了板龍的鮮活之態;其余幾種板龍在龍身制作時更加多元、抽象,將人物(圖12)、動物、亭閣(圖15)、花籃(圖16)等,生活中常見的物品、英雄人物、神仙成為板龍身上的完美裝飾,高超的剪紙、雕刻、繪畫等技藝組裝出美輪美奐的板龍。而且每個龍燈均安置有蠟燭,夜晚表演將其點燃,遠望是鱗,近觀是畫,又稱“龍磷花”。如許宅花燈參加2000年9月在北京舉行的“國際旅游文化節”,精美的花燈得到與會觀眾盛贊,受到中央電視臺等多家媒體報道;嶺口亭閣花燈獲得2010“迎世博”扎燈大賽的銀獎。越地板龍在龍身制作時尊重中華龍的基本特征,但又充分融入地方文化元素,將越地精美的手工技藝完美移植于龍燈,形成了獨具特色的越地龍燈文化。

圖12、13、14、15、16:人物、圓筒形整體燈、圓弧形龍形燈、亭閣形燈、花籃

1.1.3 龍尾。中華龍的形象在不同時代有所區別,但蛇這一形象基本是世人對龍的共識,特別是上古時期先民面對自身完全處于劣勢的大蛇時,產生濃烈的敬畏之心,認為巨蛇是人力不可戰勝的上天神物,所以東漢王充《論衡》曰:“世俗畫龍之象,馬首蛇尾。”越族先民有崇拜蛇之風習,“越人跣行,不穿履”,所以害怕被蛇咬傷,故而對蛇敬之畏之,越人“斷發”習俗即與“敬蛇”相關聯。隨著龍被先民賦予施雨之技能,其居住之地被設置于廣袤無垠的大海或深不見底的深淵,所以水生動物的特征疊加其身,魚是人們常見的水生動物,故而魚尾自然成為大眾對這一水中精靈的又一認知。越地水系發達、湖泊眾多、海域面積達26萬km2,所以古越先民對水有著天然的親近感,對于龍的認知必然脫離不了水生動物的形象,故而在制作板龍龍尾時,尾尖基本選擇為魚尾形狀,如大田板龍(圖17)、處州板龍(圖18)、全旺板龍(圖19)的龍尾在外形上有所不同,均將魚尾形的尾尖裝飾于蛇形尾部。

圖17、18、19:龍尾造型圖

1.2 儀式流程

唐代以降,舞龍祈雨祭祀由官方下沉民間,龍進入百姓生活之中,祭龍由村寨、族群承辦,其儀式雖不及官方祭祀程序規范,但也有固定形式以示對龍的尊崇,浙江省級以上非遺名錄板龍儀式流程信息見表2。

1.2.1 表演龍的組成。全旺板龍、楊家板龍、嶺口亭花燈、許宅花燈表演時出動一條龍,數量雖單一,但極其追求龍身之長度,少則200余m,楊家板龍長度更是長達400余m,龍身綿延,蔚為壯觀;其余板龍數量不等,如浦江板龍為2條,而太平龍迎新春有九條龍加數千條小船龍。龍頭的外觀亦有區別,顏色方面,大田板龍、浦江板凳龍、處州板龍遵循白色胡須代表老龍、黑白相見代表中年龍、純黑色代表青年龍、紅色胡須代表小龍或蛟龍,花橋龍燈其的五色代表東、西、南、北、中五個方位;形狀方面,浦江板凳龍龍頭造型有仰天龍、俯地龍、大蝦龍、蹺腳龍、開口龍、閉口龍、木龍等,太平龍有張牙展爪的開門龍、含口瘦腰的凈龍、掛滿彩旗的閉門龍。

1.2.2 表演時間。至宋代,元宵佳節是越地最具游樂性的節日,越人稱之為“燈節”,城市、鄉村、宗祠、寺廟等均懸掛彩燈,成為越人最喜出游的節日,如此佳節,自是少不了百姓喜愛的舞龍舞獅。在元宵節當天完成所有儀式的有大田板龍、楊家板龍、嶺口亭花燈、許宅花燈,(大田板龍表演時間是在當地的元宵節——正月十四,源于明朝抗倭期間,為防止倭寇在傳統元宵節當天侵犯導致節日慶典破壞,遂將節日前移一天,過完節日,防備倭寇),其他幾條板龍表演時間天數不等,但元宵節表演均最重要、最熱鬧。浙江傳統村落多以聚族而居,村寨社區舞板龍跳出單一的祈雨功能,成為村民慶新年的重要民俗活動,通過家家戶戶參與制龍、舞龍,驅邪、祈福,將舞龍帶來的好運實實在在施惠于村民和族人。

1.2.3 表演流程。越地板龍表演遵循“請龍-出龍-舞龍-送龍”的流程,但是具體儀式流程呈現區域特征。龍作為中華民族極具影響力的神靈,其地位極為崇高,對龍的敬畏深入人心,所以表演前的祭祀成為越地板龍的必要環節,雖然各地習俗有異,但作為忠孝至上的民族文化,板龍祭祀環節均由本村或本族有威望的老者主持,儀式舉行之地在龍王廟(或當地香火最旺的寺廟),進行焚香祭拜、點睛等儀式后,方可起龍;若該村主要集中為某一姓氏,那么該村的祭祀環節中還需加上宗祠祭祖,以表達對祖先的尊敬和對后代的祈福,如全旺板龍和花橋龍燈即有祭祖環節。舞龍是中國農歷新年的重要活動,村里的男女老少或參與、或觀賞,融入其中,熱鬧非凡,敲鑼打鼓、燃放煙花爆竹以及響聲震天的火銃為板龍表演增添了節日的歡樂氣氛。為體現板龍出行的威嚴與壯觀,旌旗、龍筅是浙江板龍隊伍的重要組成,同時在行進過程中敲打銅鑼,將板龍的地位予以無限尊崇。

表2 浙江省級以上非遺名錄板龍表演信息表

2 越地板龍文化的內在表征

2.1 美好愿景的無限寄托

2.1.1 風調雨順的期冀。中華民族對于龍的崇拜追溯久遠,在遠古時代,很多部落都將本部族首領或先祖與龍緊密關聯,人們雖未在現實中得見龍的真實面目,然則在觀念是相信其存在,通過對自然界熟悉動物的認知,虛擬、想象出龍的形狀。先祖們在重大事件中獲勝后,將功勞歸于龍的幫助或指引,將龍賦予神奇的力量,受到族群的崇拜,從而成為部落的標識,進而演化為民族圖騰。人類歷史演進,產生了原始的宗教,面對深邃的的宇宙,人們幻想能與廣袤無際的星際交流,從而將具有神力的龍賦予溝通天地的能力,騎乘神龍,遨游太空,由此,龍成為原始宗教的靈物。《山海經》記載“西南海之外,赤水之南,流沙之西,有人珥兩青蛇,乘兩龍,名曰夏后開。開上三嬪天,得九辨與九歌以下”[3]。隨著農業的發展,人類食物來源由原先的狩獵采摘轉向耕種農作物為主,然則原始農業工具及技術極為落后,農業收成依賴于自然,特別是面對干旱對農作物的傷害而無能為力時,又想到了一直崇拜的龍,幻想龍是施雨的神靈,通過祭拜神龍,必能感動上天,施以甘露。《說文解字》說“龍,春分登天,秋分而潛淵”,進而形成舞龍祈雨的習俗,“春夏雨日而不雨,甲乙命為青龍,小童舞之”[4]。所以“無論人們觀念中的龍如何發展,無論龍的性質發生了如何變化,龍為水物、生水、與雨水相關的這一基本性質始終沒有改變”[5]。浙江“建德人”的發現,表明舊石器時代越地已有古人類棲息。進入新時代時期,一萬年前的上山文化是迄今長江中下游及東南沿海發現年代最早的考古文化,從遺址出土器物表明該時期以采集和狩獵為主,但是已經開始種植水稻;八千年前跨湖橋文化出現了獨木舟,是我國迄今為止發現的年代最早的獨木舟,表示漁文化的興起,同時發現了栽培稻,出現稻作農業;七千多年前河姆渡文化發現大量的農耕器物及水稻,稻米成為主糧,發現魚骨,善用獨木舟;四千多年前的良渚文化犁耕普遍,廣泛使用獨木舟,農漁業發達。這些文化遺跡說明越地農耕與漁業文化先進,然越地年均降水量雖豐富,但各季節降雨分布不勻,每年梅雨是降雨的主要時節,持續天數長且雨量大,加之空氣潮濕悶熱,蒸發較少,平原及低洼處極易遭受洪澇;而秋冬降水卻又明顯不足,河流湖泊水位嚴重下降,山地、丘陵等區域常常受到旱情影響。水旱災害頻發,民眾生活影響較大,所以浙江民間文化中產生了濃厚的龍信仰,修建眾多的龍王廟,崇拜龍神,祈求風調雨順。在浙江南部海邊,民間尚存視龍蛇為神和生食海鮮等民俗,是古甌越人的崇拜龍蛇圖騰的遺風。

2.1.2 鯉躍龍門的期盼。自南宋遷都臨安,越地發展為中國經濟文化的核心區域,經濟發達催生了文化繁榮,明清以來,文人輩出,在文人極為重視的科舉考場大顯身手,因為古代科舉是讀書人走向成功的唯一之途,科舉考試就成為走向飛黃騰達的“龍門”,通過科舉考試,就躍過“龍門”,成為封建社會的頂層階級。越地經濟發達,家境殷實之戶較多,能為子孫讀書提供良好的環境,也是改變商人社會地位的最佳途徑,于是就有了讀書人參與板龍制作與表演的民間習俗,期冀通過參與板龍活動,“沾染上神秘而至高無上的龍權的光耀和威嚴”[6],成為人上人。據統計,在有明確記載的宋元儒學學者中,浙江有834人,占該時期2 198名儒學學者總數的37.9%,高居全國榜首;明代浙江有45人,占全國總數(240人)的18.8%;清代浙江有230人,占全國總數(970人)的23.7%。入仕是古代文人的核心追求,從明代開始,進士題名得以完整保存,據何炳棣統計,浙江明代有進士3 280人,清代有2 808人,明代居全國第一,清代進士總數居全國第二,僅比全國第一的江蘇少幾十人。這種思想也體現在板龍的制作中,如大田板龍龍頭正面形象極像舞臺上的書生裝扮(圖20),龍頭額部頂端前伸圓弧形帽檐,帽檐遠端與額頭相距28cm,帽檐正中粘貼紙花一朵;額頭上方構件稱之“云頭”,用一根毛竹篾彎曲成圓弧狀,上下相距約40cm,正中粘貼身份象征的“大田板龍”;固定于云頭中線部位的竹篾繼續向上延伸,縛有紅花一朵,其頂端為“令”字三角旗;“龍耳”由竹條繞制的一大圓、一水滴形、一小圓組合而成,耳垂處懸掛流蘇,如此裝扮,使威武莊嚴的龍頭形象融入文人氣質,應是文人們參與板龍活動欲獲美好希冀的真實寫照。

2.1.3 人丁興旺的祈愿。舞板龍實為人們通過舞動神力無邊的民族圖騰來表達對美好生活的向往與追求。板龍在民間多稱之為“板龍燈”,是舞龍與燈有機融合,“燈”與“丁”諧音,燈越多,表示人丁越興旺,進而將龍燈與繁育后代相關聯,“婦女繞龍可受胎,癡心求子亦奇哉;真龍不如紙龍好,能作麒麟送子來”[7]。浙江奉化地區盤龍習俗是,按照該戶人丁多寡來決定點放三眼銃的數量,大戶人家放百響,小戶人家放三響,百聲炮響對于小戶家庭來說是一種羨慕,也是一種鞭策;盤龍燃放炮時須手持,寓為該戶龍子一步登天,若是放在地上則意為后世子孫為“泥坯子”;當盤龍到新建居所時,小孩鉆龍身寓意登龍門,主家婦女須摸龍角和龍須祈求多子多孫,這對于依托人丁興旺而發家致富的農業社會來說,意義尤為重大。

2.2 天人合一的無懈追求

中華龍有別于西方龍的邪惡殘暴,是中華民族的守護神,庇佑蒼生,和諧萬物。越文化作為中華文化的重要組成之一,在河姆渡文化遺址出土的器皿上刻有魚藻紋和鳥紋,古越先民早在這一時代就幻想有一種神物既能游水、亦能飛升,因為遠古時代的人類在自然界中甚為渺小,毒蟲猛獸、狂風暴雨等災禍帶來深深的恐懼,遠古先民希望能得到上天的指示,預判禍福。所以浙江良渚文化遺址中出土了大量的玉器,其中的龍形玉飾極為傳神,說明對于龍文化的崇拜一直根植于越文化,通過制龍、舞龍來與天地溝通,合為一體。

2.2.1 板龍制作向往天人合體。板龍制作體現區域文化共同體的結晶,龍頭形制復雜,龍頭上的各種裝飾表達越地先民對神龍賜福的期冀,各種飾品蘊藏寓意不同,如全旺板龍龍頭上的“鳳凰”表示本村遍地是寶、“三腳蟾”寓意金銀財寶、“日月”代表太陽和月亮、“閉月”表示陰曹地府、“蝙蝠”象征好運幸福、“龍蝦”意為財運增加、“花籃”表示對美好生活的祝福、“金魚”象征金玉滿堂、“花壇”中的萬年青寓意福壽延綿,這些飾品有動物、植物,也有吉祥物以及陪伴左右的太陽月亮,將之集于龍頭,就是期望板龍能上天入地,解決百姓所需;龍身上的龍燈制作也很好地體現天人合一的追求,跳出單一樣式,造型多樣,諸如花鳥草魚、祥禽瑞獸、神話人物、歷史名人、風俗人情、農耕漁獵等,用雕刻、裁剪、彩繪、針刺等技藝演繹的活靈活現,使得板龍極富生活氣息,又不乏對神仙和英雄的崇敬。

圖20 大田板龍龍頭正面圖。圖21、22、23:板龍剪紙

2.2.2 板龍出游盛邀吉禽祥獸。板龍出游不僅有旌旗鑼鼓,也有民間文化中的祥瑞之物,期冀各種祥瑞聚集,能為本村本族帶來幸福吉祥。如楊家板龍出游即為中華吉祥代表的五首開道,“獅子”是威武雄壯,充滿力量,百獸之王,寓意吉祥繁榮、地位尊崇;“象” 聰明、勤勞,而且與“祥”音近,意為吉祥;“鹿”在中國古代被視為神獸,健康長壽,而鹿皮在古代婚娶中的男方重要聘禮,被賦予愛情的信物,同時諧音“祿”,寓意“高官厚祿”;“犀牛”體型威猛,民間傳說中的獨角神獸,鋒利的犀角能沖破阻礙、驅趕妖邪,帶來盛世;“麒麟”是中國古籍中的“四靈”和“五大瑞獸”之一,性情溫和,麒麟出現,必現祥瑞,民間還有“麒麟送子”一說,所送之子長成必是治世良臣,而麒麟五行屬土,亦寓意聚財守業。

2.3 越人文化性格的完美體現

存在決定意識,孕育文化的各種地理環境,讓人類文化打上了自然印記而成為一種生態現象[8]。越地地形被概括為“七山一水二分田”,越人長期在這樣的地理環境生存,其文化性格必定受此影響,這種山海文化孕育出越人極具地方特征的精神品質,在長期的生產生活中,這些文化性格被映射到板龍文化上,逐漸豐滿完善,主要體現在以下幾個方面:

2.3.1 團結合作的“抱團”文化。板龍的制作有別于傳統布龍整體箍扎與縫制,無需太多的人力物力,由一條條方便連接與拆卸的板凳組成,龍頭龍尾扎制工藝較為繁瑣,由專門民間藝人負責,龍身由一條、幾十甚至上百條板凳上加以燈籠等裝飾而成,每逢舞龍時節,愿意加入板龍隊伍的村民自備加以裝飾的板凳自愿加入,表演結束后將其拆解帶回,來年表演可繼續使用,有效避免了一家一戶制作整條龍所需的財力約束。板龍的多段特征也體現了宗族、村寨意識,在過去舞板龍者必為男性,在農業社會,男性支撐起家庭收入來源,若每次板龍表演都能派出強壯男丁參與,說明家庭幸福,而一族、一村板龍的長度體現的是家族和村落的興旺繁榮。作為村寨的重要節慶表演,村民共同出物出力,歡慶佳節,凝聚人心,形成文化利益共同體。板龍表演尤為重視儀式,起龍前,需由本族或本村有威望的長者主持祭祀儀式,通過“祭天地、祭社公、祭祖宗,以表對天地、社公的敬畏和尊重”[9]。通過板龍的外在表現和內在儀式流程,對本族、本村的青少年進行地方文化的熏陶。在板龍的制作、表演過程中,團結協作,各盡其職,培養既合作又獨立的理性精神,長期以往,形成獨具特色的越地板龍文化,滲透民眾的生活之中,伴隨著越地經濟文化發展,特別是改革開放實施以來,浙江民眾深知團隊協作的重要性,如創建于1982年的義烏小商品城目前擁有商位7萬多個,單品多達170萬個,被聯合國等權威機構認定為全球最大的小商品批發市場,像這樣依靠團體合作獲得成功的例子在當今浙江不勝枚舉,這就是新時代越人能戰勝對手、走向世界的核心競爭力。

2.3.2 以智巧取的“尚智”精神。越地地形地貌復雜,具備典型的山海特征,越人為求生存,必須順應自然環境,從而培養了越人善于思考,運用智慧來征服自然的精神。“大禹治水”的神話“出于紹興”[10],大禹傳說為越人先祖,抑洪十三載,“得通水之理”,改“堵”為“疏”,解決水患,換來民眾安居樂業,促進了中華文化的發展,成為越人心目中的智慧化身。神話是遠古時代人類精神活動的結晶,是先民思索世界、解釋自然的基本方式,“通過神話能看到一個民族在最初的祖先身上暴露的心情和精神本質,在最后的子孫身上照樣出現”[11]。所以從大禹這一神話人物的“尚智”品質在越地得以代際傳承,這種精神在人民生活中也得到充分體現,如浙江板龍龍身裝飾的各種紙花,剪紙藝術原本盛行于中原,當傳入越地后,剪紙藝術得到繼承與發展,比如大田板龍的紙花制作工具不是傳統的剪刀,而是木雕所用的刻刀,因為運用剪刀制作剪紙,每次張數較少,紙張太多就難以剪出細節,但是每條板龍需上千張紙花,其工時較長,而用木雕的刻刀可一次刻幾十張,同時三十多把形制不同的刻刀完全能滿足雕刻紙花各種細節所需,雕刻出來的動植物、人物等栩栩如生(圖21、22、23),既節約時間,又使紙花具有“靈魂”。

2.3.3 硬朗豪邁的“膽劍”基因。越人面對強大的生存壓力,山行而水處,善駕舟楫,形成與生俱來的克山抗水、視死如歸的強悍個性。古越人認為自己是龍種,因常與水打交道,所以斷發文身,以像龍子,從而在捕魚過程中免被蛟龍傷害,越人黃道成在《大越史》說:“子崇纜是為貉龍君,生雄王,以川澤立國,多為蛟龍所傷,王教民墨刺水怪于身以免害,文身之俗始此。”《淮南子·泰族訓》說“夫刻肌膚,鑱皮革,被創流血,至難也,然越為之以求榮也。”從而使“斷發文身”成為古越人的一個標志,說明越人尚武,以龍文為尊。如在對抗強大吳國欺辱時,雖國力弱小,然士卒對陣時“銳兵任死”,為復國,全國忍辱負重,休養生息,秘密操練,最終雪恥強國,彰顯了“三千越甲可吞吳”的豪邁氣勢。越人的“膽劍”精神在板龍文化中得以體現,越地板龍極為強調威武壯觀。首先體現在板龍的長度上。處州板龍由118節龍身組成,長度逾300m;而號稱“天下第一長龍”的楊家板龍長達400余m,需近800名壯漢共同舞動,同時還配有各種抬閣、龍旗等,整個出游隊伍超過2 000m,浩浩蕩蕩,蜿蜒綿綿。其次體現在舞龍表演上。越地板龍演出喜“盤龍”,盤繞、追逐、解龍,看似忙亂,卻甚有章法,如大田板龍盤龍的規定為,老龍包繞外圈,二龍第二圈,以此類推,蛟龍最里面,盤龍開始后,里圈的龍要在運動中尋找機會突出包圍,而外圈的龍需防其沖出,相互之間,你追我趕,場面激烈。越地板龍文化中的制龍、舞龍,充分體現了越人面對困境毫不退縮,培養了越人敢闖敢冒的膽識和敢想敢干的精神[13],這種膽劍精神成為當今浙江經濟文化快速發展、積極落實社會主義科學發展觀的核心推力。

2.3.4 進取求新的“創新”意識。越人制龍時不崇尚權威,不拘泥于固定思維,發揮想象,充分利用地方資源,制作的龍燈形制多樣,裝飾既有歷史印象,又具時代氣息。如“亭閣花燈”龍身啟發于“真君大帝”的供奉佛龕,龍燈為高3m、周長4m的三層亭閣,每層亭閣制作極其精細,選用優質木料,主體框架以木柱和橫梁連接,圍欄和屋檐均為木雕,亭閣四面裱糊白紙繪以精美山水、名句等,再配以方燈、紅球、彩旗等,當整棟亭閣點亮十二只蠟燭后,美輪美奐;而“許宅花燈”的上百節龍燈由歷史人物、神話故事、生產生活等極少同樣的花燈組成,當地刺繡發達,所以該花燈制作時跳出越地傳統板龍等以竹條為骨架的束縛,完全采用紙料制作,用繡花針將繪于紙上的圖案鏤空,當夜晚燈中點燃蠟燭后,燭光從細小的針孔灑出,尤為精美,俗稱“無骨花燈”,精湛的制燈技藝被冠以“浙江一絕”的美譽。這種開拓進取的創新意識是古越先民為戰勝自然、贏得紛爭的“武功秘籍”,制作出的板龍既有中原龍文化的形象,又深深鐫刻了越文化的基因。

2.3.5 尊老愛幼的“敬祖”傳統。板龍表演是對青少年進行“敬老”傳統文化教育的極好載體,越地板龍均有祭龍環節,祭祀地點在當地專門的龍王廟或寺廟舉行,祭龍主持需為本村本族有威望的老者擔任,如花橋龍燈由村里德高望重的五位長者在五龍殿祭祀天地、請財神;為了教育后輩對先祖的尊崇,部分板龍還在祭龍環節后再舉行祭祖儀式,該環節在本姓宗祠舉行,由本族德高望重的長者帶領族人對先祖進行上香、跪拜等儀式,感恩先祖為本族興旺所立下的功勞苦勞。越地傳統文化中的“尊老愛幼”儀式還體現在板龍出龍上,如浦江板龍第一天需出年長的白胡須燈頭,第二天再出壯年的黑胡須燈頭,出龍順序按照先長后幼的順序;而處州板龍出龍順序為第一天舞紅色胡須小龍,第二天換黑胡須中年龍,第三天為白胡須老龍,按照先幼后長的順序出場;大田板龍群龍則是群龍同時出場,但同場表演時亦有嚴格規范,出龍時是老龍在前,緊隨其后是二龍、三龍和野蛟龍,在游龍過程中允許任意穿插游玩,游龍結束后必須回歸原位,最后在盤龍時也是老龍在外,其余幾條按其輩分層層包圍,意為老龍在外護住小龍。另外在板龍出行時須由龍珠帶領,雖然不同板龍龍珠的稱謂和形制有所區別,如大田板龍的龍珠稱“滾珠”,但龍珠的本質涵義相同,都代表龍的卵,板龍一直跟隨龍珠游走,體現長輩對后輩的無限呵護與愛。

尊崇先祖是越地文化的重要組成,當今祭祖的各種儀式早已脫離封建迷信的意識形態,長者們帶領后輩對先祖的祭奉是發自個體情感的感恩與緬懷,無鬼神之觀念,亦非宗教之束縛,這種祭祀,是向天地和先祖匯報過去一年的工作及來年之安排,后輩通過觀看和參與,是對祖先的感激和對族群的認同,進而升華為對區域及民族的認同。尊敬長輩、愛護幼小、以禮為先等中華民族的優秀傳統在越地板龍文化中得以完美體現,這種對傳統板龍文化的禮敬是源于越人對區域文化的高度自信,敬天地、拜先祖、樹族風,孕育出頂天立地、敬老愛幼的完整人格,促進越地文化的傳承弘揚,對當今青少年的德行規范培育能起到極好的推進。

3 越地板龍文化傳承的當代價值

3.1 浙江精神的弘揚

越地板龍從其制作到表演,生動地體現了越地先民長期以來形成的“開拓的個性精神、務實的實踐精神、重利的事功精神、尚學的理性精神、外向的開放精神”[13]。對于浙江精神的凝練,浙江省委在2000年十屆四次全體會議形成了“自強不息、堅韌不拔、勇于創新、講求實效”十六字表述,習近平同志在2006年提出“求真務實、誠信和諧、開放圖強”的闡揚。十六字的“浙江精神”是浙江歷史文化的長期積淀,是對浙江人和浙江現象背后精神動因的總結、提煉;十二字的“浙江精神”既是對浙江先民披荊斬棘、開創文明的概括,也是改革開放以來浙江巨變的歸因聚焦,所以習近平同志認為“求真務實,誠信和諧,開放圖強”的精神能“進一步激發浙江人民的智慧、活力和創造精神,進而讓浙江的經濟更富強、生活更富裕、精神更富足、社會更和諧”[14]。故而傳承越地板龍文化,讓區域民眾深刻了解與體悟浙江精神的文化意蘊,特別是對當今青少年進行民族精神培育的價值極為重要,能夠有效改變純文本形式的精神文化灌輸,讓青少年參與到板龍的制作與表演,在身體力行的過程中,產生生動具體的儒化功效,極大提升浙江精神傳承的實效性。

3.2 社會和諧的助推

和諧是中華文化的基調,社會和諧的追求是中華民族發展史上不變的旋律,“和為貴”“天時利人和”等合和文化深入人心,積淀出仁、義、禮、信等厚重的華夏文明。儒家學說對中華文化影響深遠,“仁愛”是其核心,孔子認為一個人的“仁德”養成,是由“親親為大”的愛自己親人,到“老吾我以及人之老,幼我幼以及人之幼”的大愛大仁,培育個體內在德行。通過“禮”與“儀”規范與教化外在表現,這些禮儀規制要求人們自覺遵從與堅守,有一顆“愛”和“仁”的心,使群體成員之間友愛和諧。活態傳承是板龍傳承的重要特征,對人的培養是關鍵,強調文化與技術、身體與精神的和諧統一,要求“道法自然”,強調“天人合一”,注重德行禮儀,達到個體內外、個體與個體、個體與群體、群體與群體之間的和諧共處以及人與自然、人與社會的和諧共生。傳承板龍,注重內省與人格培養,追求德行塑造,將“身心一統”、“內外兼修”、“形神共養”、“陰陽協調” 作為個人的內在涵養與終極追求。重友愛輕競技是板龍文化中個體與個體和諧共處的直觀體現,要求光明磊落、嚴于律己,制龍舞龍的技藝高低只能通過正當比賽來評判,輸方心服口服,不影響大眾之間的和諧交流。集體意識與團體精神一直是板龍文化的核心,需要參與者無私奉獻、個人服從集體。

板龍傳承過程中尤其要重視進校園開展傳承對社會和諧促進的重要價值。學校作為社會系統的組成部分,在學校傳承板龍,直接受益者是學生及教師,家長也通過直接或間接參與子女板龍傳承活動而了解與認知傳統文化,社區與學校本就是不可完全隔離的主體,社區參與與支持是學校科學、可持續開展板龍傳承的重要保障。所以學校開展板龍傳承與弘揚,不僅能有效促進學校內部師生、生生、師師之間和諧共處,也能推進學校與家庭、學校與社區的和諧共進,從而推動社會整體和諧。文化多樣性是社會發展與創新的原動力,板龍文化在其歷史演進過程中,從器械制作、動作技巧、服飾、儀式、德行要求等都為區域大眾共同創造與遵循所得,并不斷吸收新時代內涵與其他民族交流而完善豐滿。在學校開展相關傳承與教學活動,可融入學生的學習與生活的各個細節中,與原有學校教育內容互補融合,完善多元文化的時代需求,促進學生個性發展與集體意識培育。

3.3 文化自信的彰顯

傳統體育文化孕育著一個民族的悠久歷史和文化精髓,是這個民族和國家人才培養的豐厚資源,向區域大眾傳承本民族的道德體系與價值觀念,規范與培育民族或區域共同的情感與精神。面對西方文化強勢襲來,黨和國家高度重視青少年的傳統文化教育,多次頒布相關法律法規,要求將傳統體育文化成為學校教育的重要組成部分,培育青少年的傳統文化與道德價值觀念,確保民族文化的獨立性與完整性,認同本民族文化,培養文化自信。信息化、數字化是當今大眾生活的重要組成,在通過互聯網獲得相關需求知識的同時,也被混置于不同的思想道德、價值觀念、文化信仰的環境下,為傳承與弘揚中華優秀道德體系,培育民族凝聚增添了巨大挑戰。板龍文化的歷史源流、技術技巧、展演編排、器具制作等烙印上不同時代的印記,通過活態的外在表達,能快速適應新時代的特征與需求,使傳承板龍文化更具創造性、創新性與想象力。通過對板龍文化技術的深入挖掘整理,并融入到地方的重要節慶活動中進行展演與文化交流,使習練者與觀賞者通過親身實踐參與或觀賞體現的形式深度全面了解民族傳統文化中所蘊涵的文化特質,加強區域大眾對本區域的歷史與傳統的記憶,進而升華為區域共同體的集體記憶與認同,認知和依附本民族的文化傳統與價值觀念,從認知推向認同,上升為國家認同與民族凝聚。

4 結 語

古越文化,源遠流長,經過幾千年的積淀,形成了深厚獨特的地域文化。面對復雜險惡的自然環境和長期的外來侵擾,迫使越人將部族的生活與生存推至至高的地位,尊奉“適者生存”法則,在長期的生產生活及軍事對抗中,培養出積極進取、勇于創新、開放包容、尚武愛國、強悍豪邁、認真務實等優秀的越文化精神,從而具備良好的順應自然環境及外界變化的生存能力。在積極吸納中原優秀文化的同時,又結合本土文化,創造性轉化、創新性傳承,融合升華為頗具特色重實踐、尚事功、強進取、富開拓、擅智取的越地板龍精神與文化傳統。越地板龍文化中富于包容的價值內涵與頗具張力的實踐品格,在經濟社會實踐中展現了良好的成效,這種“事功踐道”的為人處世精神極具現實意義[15]。