華人移民Up主的族群身份展演與反響*

——基于b站有關(guān)視頻的話語分析

黎相宜 朱薈嵐

(中山大學(xué) 國(guó)際關(guān)系學(xué)院,廣東 珠海 519000)

一、研究緣起

族群身份認(rèn)同理論及相關(guān)研究是當(dāng)代社會(huì)科學(xué)的新興熱點(diǎn)。跨國(guó)人口流動(dòng)加劇以及散居者群體規(guī)模不斷擴(kuò)大為族群身份認(rèn)同理論與研究的發(fā)展注入了新活力。安德森(Anderson)首先提出“遠(yuǎn)程民族主義”這一概念,來探討交通與通訊技術(shù)革命對(duì)國(guó)際勞動(dòng)力市場(chǎng)、國(guó)際移民以及身份認(rèn)同的影響。[1]席勒(Schiller)進(jìn)一步將遠(yuǎn)程民族主義界定為:散居者借由現(xiàn)代交通、通訊和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等,來與他們視為祖籍國(guó)或祖籍地的特定地區(qū)保持聯(lián)系的一系列跨國(guó)政治實(shí)踐。[2]這些研究主要探討散居者的政治身份認(rèn)同。也有學(xué)者補(bǔ)充指出散居者其實(shí)不是由領(lǐng)土主權(quán),而是由他們的心態(tài)和價(jià)值觀來定義的,[3]散居者的跨國(guó)文化與經(jīng)濟(jì)實(shí)踐因而也受到關(guān)注。[4]遺憾的是,現(xiàn)有研究在分析這一群體的族群身份認(rèn)同時(shí)更偏向“散居者立場(chǎng)”(diasporic stance),[5]討論他們?nèi)绾卧陂_展國(guó)際交往、建立散居者間組織,以及在居住國(guó)復(fù)制“家外之家”的過程中分別與“同情的外人”、“散居者內(nèi)部”及“當(dāng)?shù)厝恕眳f(xié)商身份,展示自己的族群身份認(rèn)同。[6]相比之下,祖籍國(guó)民眾的立場(chǎng)及其與散居者的互動(dòng)協(xié)商則未受到足夠關(guān)注。實(shí)際上,族群身份的主張與取得不僅需要散居者進(jìn)行“自我族裔化”(self-ethnicization),[7]而且需要在更大的共同體中受到認(rèn)可。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與普及為世界各地的散居者打造跨越邊界的“虛擬族群社區(qū)”(virtual ethnic community)[8]提供了支持,這些“電子散居者”(digital diaspora)[9]通過“消費(fèi)祖籍國(guó)媒體”(homeland media consumption)[10]來展示對(duì)祖籍國(guó)發(fā)展的關(guān)切。在由互聯(lián)網(wǎng)連接的跨國(guó)世界中,散居者逐漸實(shí)現(xiàn)了由“雙重缺席”到“共同在場(chǎng)”的轉(zhuǎn)變。[11]這種“共同在場(chǎng)”的狀態(tài)不僅體現(xiàn)在散居者與祖籍國(guó)親人以及其他散居者的關(guān)系上,也體現(xiàn)在其與祖籍國(guó)社會(huì)的關(guān)系上。祖籍國(guó)民眾與散居者共享虛擬族群社區(qū),是散居者發(fā)布的身份認(rèn)同話語的主要傾聽者與回應(yīng)者。那么,互為主體性(inter-subjectivity)[12]的雙方是如何共享情感與協(xié)商身份的?上述互動(dòng)反過來如何影響祖籍國(guó)民眾對(duì)所屬共同體的認(rèn)知?這些涉及主體間性的問題在以往討論中很大程度上被忽略了。

華人移民的族群身份展演與祖籍國(guó)民眾的回應(yīng)評(píng)價(jià),為我們探討散居者族群身份的主體間性意義及其影響提供了不可多得的經(jīng)驗(yàn)載體。海外華僑華人的身份認(rèn)同不僅是僑務(wù)部門關(guān)心的重點(diǎn)領(lǐng)域,也成為眾多學(xué)者聚焦的熱點(diǎn)議題之一。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,越來越多的華人移民在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)媒體上發(fā)布自制視頻,呈現(xiàn)他們?cè)诰幼?guó)的生活景觀。其中,如何延續(xù)在祖籍國(guó)的文化習(xí)慣,以及對(duì)祖籍國(guó)經(jīng)濟(jì)表示關(guān)切是這些視頻的重要主題之一。它們?yōu)槿A人移民向祖籍國(guó)民眾展示其“日常族群身份”(everyday ethnicity)提供了素材,①強(qiáng)調(diào)族群性是體驗(yàn)和理解社會(huì)世界的認(rèn)知框架以及關(guān)于身份和共同體的話語模式。族群身份以集體性的習(xí)慣為基礎(chǔ),在修辭中被表達(dá),在符號(hào)中被具體化,通過常識(shí)被傳遞,并在私人談話中被實(shí)踐。參見:Rogers Brubaker, Margit Feischmidt, Jon Fox and Liana Grancea, Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town, Princeton: Princeton University Press, 2006。并借由網(wǎng)絡(luò)媒體在祖籍國(guó)民眾中傳播。我們將華人移民Up主發(fā)布這些視頻的行為及相關(guān)話語稱為“族群身份展演”。學(xué)界對(duì)這種身份展演與協(xié)商的政治經(jīng)濟(jì)背景、社會(huì)文化影響、話語策略選擇等進(jìn)行了大量探討。[13]但目前研究的深入性與當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)媒體背景下族群身份展演主體與主題的多樣性以及影響的多面性之間,仍存在著較大程度的不匹配。總的來說,已有研究較少關(guān)注華人移民在網(wǎng)絡(luò)媒體尤其是祖籍國(guó)網(wǎng)絡(luò)媒體上的族群身份展演,而且也缺乏關(guān)于這種展演對(duì)祖籍國(guó)民眾民族自覺意識(shí)影響的討論。

本文聚焦于華人移民Up主在bilibili網(wǎng)站②bilibili網(wǎng)站用戶通常將該網(wǎng)站簡(jiǎn)稱為b站,將發(fā)布視頻者稱為Up主。后文的“Up主”特指華人移民Up主,也稱移民Up主。上發(fā)布的以中華文化和中國(guó)經(jīng)濟(jì)為主題的視頻以及中國(guó)民眾發(fā)表的彈幕與評(píng)論,并對(duì)它們進(jìn)行話語分析(discourse analysis)與“過程追蹤”,③過程追蹤法試圖發(fā)現(xiàn)信息輸入和結(jié)果輸出之間的中間過程,是理解原因和結(jié)果之間中間步驟的方法,強(qiáng)調(diào)按時(shí)間次序?qū)Π咐纳疃确治鲫U述。參見:曲博:《因果機(jī)制與過程追蹤法》,《世界經(jīng)濟(jì)與政治》2010年第4期。旨在探討以下問題:華人移民是如何運(yùn)用祖籍國(guó)網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行族群身份展演的?祖籍國(guó)民眾對(duì)這些展演的反響如何?

二、分析框架:散居者的族群身份展演與反響

全球化在挑戰(zhàn)民族國(guó)家邊界的同時(shí),也促發(fā)了各民族為增強(qiáng)其成員的團(tuán)結(jié)與凝聚力而不斷確認(rèn)本民族歷史與文化的趨勢(shì),[14]這反而凸顯了集體和個(gè)人層面的身份意識(shí):“我們是誰?”“我們?nèi)绾螀^(qū)別于他們?”[15]如果將此議題聚焦到散居者群體,可以發(fā)現(xiàn)有的散居者難以完全融入居住國(guó)而發(fā)展出“抵御性族裔身份認(rèn)同”,[16]有的則是持“彈性公民身份”(flexible citizenship)的跨國(guó)移民者。[17]盡管散居者的類型及其身份認(rèn)同在全球化背景下日益多元,但其與祖籍國(guó)的互動(dòng)也變得更加便捷與密切。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,祖籍國(guó)網(wǎng)絡(luò)媒體成為散居者進(jìn)行族群身份展演、向祖籍國(guó)民眾尋求情感支持的媒介之一。不少散居者有意識(shí)地運(yùn)用話語型構(gòu)(discursive formation)①客體的型構(gòu)是“由那些為它命名、劃分它、描述它、解釋它、追溯它的發(fā)展、指出它的各種關(guān)系、判斷它,并可能以它的名義,把那些被認(rèn)為是它自己的話語說出來而構(gòu)成的”。參見:Michel Foucalt, The Archeology of Knowledge, London: Tavistock, 1972, p.23。向特定受眾展示其族群特性在異國(guó)的延續(xù),并爭(zhēng)取使其主張的族群身份得到祖籍國(guó)社會(huì)的承認(rèn)。這種族群身份展演之所以成為可能,主要得益于網(wǎng)絡(luò)媒體所依托的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。它能夠幫助個(gè)體實(shí)現(xiàn)從“物理不在場(chǎng)”到“在線具身化”(online embodiment),[18]從而生動(dòng)地呈現(xiàn)個(gè)體與共同體的密切關(guān)系。這些族群身份展演在祖籍國(guó)民眾間傳播并引發(fā)反響。作為展演的主要觀眾②視頻觀眾并非僅由祖籍國(guó)民眾組成,還包括其他海外華僑華人、外國(guó)人等。但由于本文關(guān)注華人移民的身份展演以及祖籍國(guó)民眾對(duì)于這種展演的反響,故文中的“觀眾”特指觀看視頻的祖籍國(guó)民眾。與權(quán)威評(píng)價(jià)者,祖籍國(guó)民眾在觀看視頻后以彈幕、點(diǎn)贊、評(píng)論等形式做出回應(yīng)評(píng)價(jià),與散居者就其所主張的身份進(jìn)行表態(tài)與協(xié)商。這一過程同時(shí)也強(qiáng)化了祖籍國(guó)民眾的民族自覺意識(shí)(見圖1)。

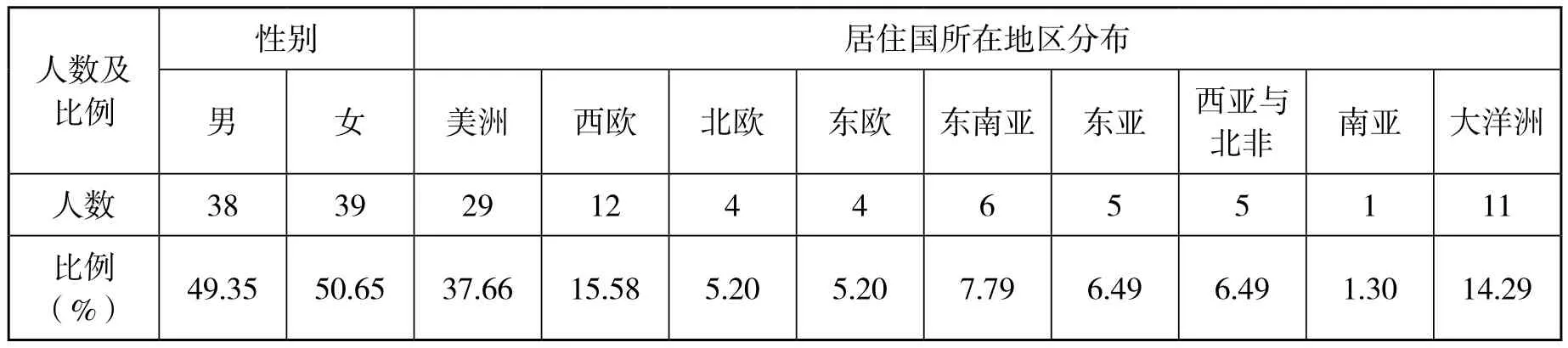

本文將通過分析華人移民與祖籍國(guó)民眾在b站③本研究選擇在b站抽取樣本,主要是考慮到b站的視頻作品以用戶自制的短視頻為主,且發(fā)布后可以獲得彈幕與評(píng)論等,因而我們可以更充分地了解發(fā)布者與觀看者各自想要表達(dá)的情感,也能夠更完整地獲取雙方的互動(dòng)內(nèi)容。的話語互動(dòng),來探討華人移民的族群身份展演與反響。本研究的語料來源于2020年5月至2021年12月在b站收集的資料,主要包括移民Up主上傳視頻的文字謄寫及視頻的彈幕與評(píng)論。本研究采用目標(biāo)式抽樣法,將研究對(duì)象限定為出生在中國(guó)的第一代移民。我們?cè)赽站上以“華人”“移民”等為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索,得到移民Up主賬號(hào),并根據(jù)Up主的履歷、粉絲數(shù)量、活躍度和發(fā)布相關(guān)視頻的播放量,最終選取77位粉絲數(shù)量在1500人以上、視頻播放量在2000次以上的Up主,以及粉絲量較少、但保持每周至少更新3個(gè)視頻的新入駐Up主為研究對(duì)象。

表1 77位華人移民Up主的基本信息

三、族群身份展演:華人移民的話語型構(gòu)

華人移民在b站發(fā)布的視頻可以被視作一種具有情景化與結(jié)構(gòu)化的社會(huì)建構(gòu)作用的話語型構(gòu)。盡管身份的多樣性意味著華人移民的身份認(rèn)同不必然指向同一現(xiàn)代主權(quán)國(guó)家,但作為文明體(civilization-state)的中國(guó)因其體量、歷史、人口和文明的完整性而凸顯出來,[19]是華人移民心理文化結(jié)構(gòu)中“想象的母國(guó)”。[20]華人移民在視頻中運(yùn)用話語型構(gòu)來凸顯自身在這一“想象的母國(guó)”的歷史發(fā)展進(jìn)程中的角色與作用。其中,中華文化以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)與華人移民的日常生活息息相關(guān),是華人移民族群身份展演的重要主題。

(一)中華文化的傳承者與傳播者

杜維明先生曾闡述“文化中國(guó)”的理念,散居于世界各地的華人移民及其后代組成它的第二表征世界。[21]華人移民通過展示自身作為中華文化傳承者與傳播者的話語型構(gòu),創(chuàng)造性地將中華文化同時(shí)置于“我們”與“他者”的比較視角下,以此凸顯中華文化的魅力并表達(dá)自身的文化認(rèn)同。

一方面,華人移民通過展示自身在海外對(duì)原鄉(xiāng)文化的再現(xiàn)與尋覓,來塑造其作為中華文化傳承者的身份。其中,中華飲食文化與品種繁多的地域性美食是華人移民展示的重點(diǎn)。張令在移民美國(guó)后常常拍攝自己做家鄉(xiāng)菜的視頻,他在一則做洛陽羊肉湯和辣椒燒餅的視頻中說道:“現(xiàn)在一碗鮮美的羊肉湯就OK啦,拿燒餅準(zhǔn)備開吃……反正做出來是跟我們洛陽的這個(gè)湯一模一樣……大家別嫌我這碗大,在我們那兒喝羊肉湯碗就是這么大,我這是專門去買的碗。”①以下視頻資料均來自b站,為行文簡(jiǎn)便,不再一一注明出處。在視頻中,張令將他做的羊肉湯與燒餅界定為“我們洛陽”的傳統(tǒng)飲食,突出自己再現(xiàn)這些原鄉(xiāng)文化的努力。除了再現(xiàn)家鄉(xiāng)菜,華人移民也在視頻中表達(dá)他們尋覓到家鄉(xiāng)味道時(shí)的心情。移居日本的金溯在拍攝尋訪廣式甜品鋪的視頻時(shí),仔細(xì)描述了這家店帶給她的“回國(guó)”的感覺:“說真的每次一來步行街,我就感覺跟回國(guó)了沒什么差別……我現(xiàn)在要去一個(gè)廣式糖水鋪……光看這外邊的裝潢就覺得特別親切。不過不知道這邊跟國(guó)內(nèi)的菜單是不是一樣的,但我感覺它味道做得還是挺正的。”移民Up主在其話語型構(gòu)中將家鄉(xiāng)菜作為原鄉(xiāng)文化與中華文化的代表,他們?cè)佻F(xiàn)或?qū)ひ捈亦l(xiāng)菜的努力也就順理成章地被賦予了“在海外傳承中華飲食文化”的宏大意義。移民Up主不僅嘗試向祖籍國(guó)民眾展示其傳承中華飲食文化的角色與作用,并且努力擴(kuò)大這些展演的傳播面。移居馬來西亞的喬平常常拍攝視頻記錄當(dāng)?shù)氐闹腥A飲食餐館。盡管她在個(gè)人主頁中表示這些視頻“技術(shù)含量”還較低,但她細(xì)心地為這些視頻加上“收藏這個(gè)秋天”、“2021年度美食大賞”、“創(chuàng)作加成計(jì)劃”等由b站發(fā)起的話題活動(dòng)標(biāo)簽。由此,移民Up主的族群身份展演可以獲得祖籍國(guó)網(wǎng)絡(luò)媒體的官方推薦,在媒體平臺(tái)增加曝光率,從而擴(kuò)大傳播面。

另一方面,華人移民還通過展示他者的正面評(píng)價(jià)來彰顯自己作為中華文化傳播者的身份。雨琪移居芬蘭后與當(dāng)?shù)厝私M建起新家庭,她經(jīng)常在b站發(fā)布自己向芬蘭家人傳播中華文化時(shí)家人的反應(yīng)。部分視頻標(biāo)題如下:“芬蘭公婆最愛的中國(guó)菜居然是這個(gè)?!第一次吃糖醋排骨,孜然羊肉一口就停不下來!開啟中餐新世界!”“芬蘭人認(rèn)漢字猜意思!!了解中國(guó)漢字的起源和變化,感嘆中文真有魅力!!”除了呈現(xiàn)自身傳播中華文化的實(shí)踐,有的移民Up主還展示當(dāng)?shù)厝酥鲃?dòng)學(xué)習(xí)中華文化的過程。例如,移居德國(guó)的陶燕發(fā)布了許多視頻,來展示她的德國(guó)家人如何“下中國(guó)象棋”,“做麻婆豆腐”,或者積極學(xué)習(xí)“打麻將”。在視頻的敘事邏輯上,這些Up主首先通過強(qiáng)調(diào)視頻中人物是“芬蘭人”或“德國(guó)人”來確立體驗(yàn)者的他者身份,繼而展示他者對(duì)中華文化的積極評(píng)價(jià),以此凸顯自身推動(dòng)不同文明交流對(duì)話的努力與成效。在視頻的呈現(xiàn)形式上,這些Up主使用了許多特效來突出表現(xiàn)他者接觸中華文化時(shí)的反應(yīng)。例如雨琪在上述視頻中特寫了芬蘭家人在嘗到中國(guó)菜或了解到有趣漢字時(shí)的驚喜表情,并在視頻中增加愛心貼圖以及“真是忍不住夸贊連連吶”“越啃越香”等藝術(shù)字,這些流行元素的加入起到了烘托氣氛、加強(qiáng)語氣、增強(qiáng)效果的作用。在視頻的推廣方式上,移民Up主們主動(dòng)將視頻投稿至b站發(fā)起的創(chuàng)作活動(dòng)欄目,爭(zhēng)取b站的官方推薦。例如,移居亞美尼亞的陳強(qiáng)將拍攝亞美尼亞家人為他制作粽子的視頻投遞到“心動(dòng)的飯局”活動(dòng)欄目中。這些特別的敘事邏輯、呈現(xiàn)形式與推廣方式,體現(xiàn)了移民Up主對(duì)探索更具感染力、趣味性和傳播力的話語型構(gòu)的積極嘗試。

(二)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的見證者與支持者

隨著全球化的深化,移民群體與母國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益多樣化。華人移民的另一類話語型構(gòu)涉及自身在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中的作用,他們?cè)谧迦荷矸菡寡葜蟹e極主張自己是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的見證者與支持者。

一方面,華人移民在展演中塑造自己作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展見證者的身份。其一,Up主通過呈現(xiàn)他者對(duì)祖籍國(guó)產(chǎn)品的青睞,來強(qiáng)調(diào)祖籍國(guó)產(chǎn)品因其優(yōu)良品質(zhì)而受到當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)可。移居巴基斯坦的季沙拍攝視頻展示當(dāng)?shù)厝藢?duì)中國(guó)生產(chǎn)的手機(jī)的喜愛程度:“我老婆用了三個(gè)手機(jī),華為、OPPO、vivo讓她用了個(gè)遍。上一次去買手機(jī)的時(shí)候,我們看了很多手機(jī),但是她一眼就看上了這個(gè)vivo手機(jī),店里面有很多人給她推薦其他品牌,她不要。”在設(shè)置這則視頻的標(biāo)題時(shí),季沙強(qiáng)調(diào)“巴鐵媳婦徹底被征服,也太好用了”。其二,Up主介紹祖籍國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展進(jìn)程,并將這些品牌抽象為中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的象征。定居澳大利亞的劉凱拍攝視頻反映中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐目焖侔l(fā)展:

20年前我在澳洲的超市、市場(chǎng)、一元店看到的是滿滿的made in China……卻沒有品牌名字……源自我拳拳的愛國(guó)之心,我是多么想在澳洲見到中國(guó)的品牌,而不單單是中國(guó)制造啊……20年時(shí)光荏苒……經(jīng)過埋頭苦練,越來越多中國(guó)品牌出現(xiàn)在澳洲,并且有做強(qiáng)做大的趨勢(shì)……在澳洲人心中知名度最高的中國(guó)品牌是中國(guó)的驕傲華為,接下來是聯(lián)想、阿里巴巴、小米、抖音……我為這些品牌感到驕傲和自豪,也希望有更多中國(guó)品牌可以走出中國(guó)、走向世界。

劉凱積極向祖籍國(guó)民眾介紹中國(guó)品牌如何拓展海外市場(chǎng),賦予其中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的意涵。在敘述中,他將中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)?0年前后的發(fā)展變化進(jìn)行比較,這種歷時(shí)性比較凸顯了移民Up主自身作為祖籍國(guó)品牌“從無到有”全過程的見證者的身份,同時(shí)也有助于強(qiáng)化觀眾對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的印象,激發(fā)觀眾的民族自豪感與自信心。同樣地,移民Up主也將這些表現(xiàn)中國(guó)產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥軞g迎程度的視頻投稿至b站發(fā)起的創(chuàng)作活動(dòng)欄目。例如,移居塞爾維亞的胡安拍攝了當(dāng)?shù)氐娜A為企業(yè),并為這支視頻加上了“哪一刻,讓你覺得祖國(guó)不一樣了?”的話題標(biāo)簽,以推動(dòng)展演的廣泛傳播。

另一方面,華人移民通過強(qiáng)調(diào)自己在海外堅(jiān)持“以族群為中心的消費(fèi)”(ethnocentric consumption)[22]來彰顯其作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持者的身份。在澳大利亞定居的羅杰發(fā)布視頻表示自己偏愛消費(fèi)中國(guó)產(chǎn)品,并為這種偏好賦予支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義:

全澳第二家華為旗艦店在悉尼隆重開業(yè),雖然價(jià)格不便宜,但是必須用行動(dòng)支持一波咱們的民族品牌,簡(jiǎn)單粗暴買買買,走起……特殊時(shí)期,咱們海外華僑也只有通過這種方式來盡自己的一份綿薄之力。其實(shí)我覺得無論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外的中國(guó)人,這種時(shí)候就應(yīng)該團(tuán)結(jié)一致,能出錢出錢,能出力出力,盡快地幫助咱們民族品牌渡過難關(guān)。

羅杰在展演中表達(dá)了對(duì)中國(guó)產(chǎn)品在居住國(guó)競(jìng)爭(zhēng)狀況的關(guān)切,并強(qiáng)調(diào)自己作為“民族品牌消費(fèi)者”與“國(guó)外的中國(guó)人”的雙重身份及意涵,進(jìn)而將微觀層面的消費(fèi)行為整合進(jìn)“支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”這一宏大敘事中。他為視頻配上了節(jié)奏強(qiáng)烈的音樂,并特寫自己購買的華為手機(jī),以此凸顯出他支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的個(gè)人貢獻(xiàn)。此外,羅杰還在標(biāo)題中使用了許多青年亞文化詞匯,如“簡(jiǎn)單粗暴”“買買買”。這些青年流行語言與族群身份敘事相拼貼,由此產(chǎn)生的新式認(rèn)同話語更易于被祖籍國(guó)的年輕觀眾接受。

可見,華人移民的族群身份展演實(shí)際上是一種反身性(reflexive)[23]行為。移民Up主在組織與編排話語型構(gòu)時(shí)也在揣測(cè)來自祖籍國(guó)民眾的社會(huì)期望,并主動(dòng)適應(yīng)祖籍國(guó)網(wǎng)絡(luò)媒體的傳播規(guī)律。這些趣味性設(shè)計(jì)不僅增加了展演的傳播機(jī)會(huì),還有助于提升華人移民話語型構(gòu)的感染力,促進(jìn)祖籍國(guó)民眾的理解與共情。華人移民嘗試與祖籍國(guó)民眾共享身份認(rèn)同的努力,在祖籍國(guó)民眾中引發(fā)了不同反響。

四、族群身份展演的反響:祖籍國(guó)民眾的回應(yīng)評(píng)價(jià)

如果說華人移民的族群身份展演更多體現(xiàn)在文化與經(jīng)濟(jì)維度,那么祖籍國(guó)民眾的回應(yīng)評(píng)價(jià)所指涉的身份認(rèn)同則還包含“對(duì)主權(quán)的文化感受”,[24]具有民族與國(guó)家層面的意涵。費(fèi)孝通先生曾提出“文化自覺”(cultural consciousness)的概念:“首先要認(rèn)識(shí)自己的文化,理解所接觸到的多種文化,才有條件在這個(gè)已經(jīng)在形成中的多元文化的世界里確立自己的位置。”[25]對(duì)祖籍國(guó)民眾而言,華人移民就像一面既熟悉又陌生的鏡子。祖籍國(guó)民眾在觀看與評(píng)價(jià)華人移民的族群身份展演過程中協(xié)商后者所主張的族群身份。這些話語互動(dòng)同時(shí)也促使觀眾從本土視角反觀自身,深化了他們的民族自覺意識(shí)。

(一)“正宗”或“不正宗”:中華文化原真性的協(xié)商

相較于華人移民,祖籍國(guó)民眾對(duì)中華文化的認(rèn)知在更大程度上具有“經(jīng)驗(yàn)原真性”(experiential authenticity)①指?jìng)€(gè)體在由真實(shí)的物體、地點(diǎn)、事件、行為等的無限組合中形成個(gè)人的感覺和信仰,并通過這些具體化的聯(lián)系將認(rèn)識(shí)對(duì)象內(nèi)化,形成對(duì)真相的個(gè)人敘述。參見:Penrose Jan, “Authenticity, Authentication and Experiential Authenticity: Telling Stories in Museums”, Social&Cultural Geography, Vol.21, No.9, 2020, pp.1245-1267。,這使他們?cè)谠忈屩腥A文化的話語權(quán)上不言而喻地占有優(yōu)勢(shì)。觀眾在觀看移民Up主的展演后就視頻中出現(xiàn)的中華文化“正宗”或“不正宗”這一問題展開協(xié)商,并在此過程中深化了自身的文化自覺意識(shí)。

觀眾堅(jiān)信自己來自原鄉(xiāng)的日常經(jīng)驗(yàn)與記憶代表了最“正宗”的中華文化內(nèi)涵,并以之為標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)價(jià)展演中的中華文化原真性。一方面,有的觀眾以自身在祖籍國(guó)的飲食習(xí)慣為參照,對(duì)華人移民所展演的中華飲食文化的原真性表示認(rèn)可。其一,觀眾對(duì)Up主所主張的傳承者身份做出確認(rèn)。他們?cè)u(píng)價(jià)張令喝的羊肉湯成色“弄類不賴”,用的碗“也很到位”,據(jù)此認(rèn)為張令所傳承的中華飲食文化“看起來很正宗”,整體“跟國(guó)內(nèi)區(qū)別不大”。張令的中華文化傳承者身份在這一互動(dòng)過程中獲得確認(rèn)。其二,觀眾對(duì)Up主所主張的傳播者身份給予肯定。一些觀眾評(píng)價(jià)雨琪為芬蘭家人制作中國(guó)菜“澆油很中式”,因而是“地道的中國(guó)做法”。還有觀眾主動(dòng)為Up主傳播中華飲食文化提出建議:“看出來了,酸甜口的基本上都能讓外國(guó)人喜歡,其次就是一些濃油赤醬這種全世界都受歡迎的菜式;鯽魚豆腐湯可以給安排嗎?不知道外國(guó)人喜不喜歡中國(guó)的湯水文化。”觀眾主動(dòng)替雨琪總結(jié)哪些傳統(tǒng)飲食“能讓外國(guó)人喜歡”,并基于個(gè)體的飲食經(jīng)驗(yàn)提議其他可以拓展的菜式。

另一方面,也有觀眾對(duì)華人移民傳承與傳播的中華文化的原真性提出一些可協(xié)商的地方。一是指出Up主在居住國(guó)傳承中華文化時(shí)沒有做到完全再現(xiàn)。比如針對(duì)張令喝的羊肉湯,有觀眾評(píng)價(jià)道:“肉不對(duì),我們這是燒的肉,你那是燉的”;“做的燒餅‘沒有油旋’”。二是提出Up主向他者傳播中華文化時(shí)出現(xiàn)了某種與居住國(guó)當(dāng)?shù)匚幕嘟Y(jié)合的趨勢(shì),這一定程度上影響了中華文化的原真性。例如,有觀眾指出雨琪給芬蘭家人做中國(guó)菜“香菇炒上海青”時(shí)“拿芬蘭的菇炒上海的白菜”,并對(duì)這種在地化的傳播方式提出了不同看法:“這也太將就了,蘑菇和香菇完全兩碼事”;“你這個(gè)口菇是拿來做披薩用的”;“蘑菇本身味道濃烈,混合起來會(huì)串味的”。同樣地,還有觀眾不贊成雨琪將中華傳統(tǒng)菜肴與居住國(guó)主食結(jié)合在一起的做法:“面包和中國(guó)菜不搭,米飯饅頭面條還行。”觀眾將食材視作區(qū)別不同民族文化的標(biāo)志,并基于對(duì)中華文化獨(dú)特性的信念而對(duì)雨琪的再發(fā)揮行為提出不同意見。但總體而言,觀眾對(duì)華人移民在文化維度的族群身份展演大多持肯定態(tài)度,即便對(duì)其展演內(nèi)容與形式有些不同看法,也多表示“有提高空間”,但沒有否認(rèn)移民Up主作為中華文化傳承者與傳播者的身份。

觀眾在“評(píng)頭論足”的過程中也強(qiáng)化了文化自覺意識(shí)。他們?cè)趶椖慌c評(píng)論中向移民Up主以及其他觀眾普及所掌握的中華文化知識(shí),以此彰顯自己作為中華文化“正統(tǒng)”傳承者與傳播者的身份。有觀眾在雨琪發(fā)布的向芬蘭家人教授漢字的展演中補(bǔ)充道:“科普小知識(shí):繁體的壹貳叁是朱元璋為了防止官吏貪污做假賬而做的字哦”;“道生一,一生二,二生三,三生萬物!漢語中三就表示多”;“‘大’字最初的含義也是人,后來才慢慢演變?yōu)楝F(xiàn)在的意思”。這些觀眾或有意識(shí)地使用繁體字,或引用古語,或強(qiáng)調(diào)自己對(duì)某一漢字的認(rèn)知符合其原初意義,由此彰顯他們對(duì)中華文化的理解具有原真性。有觀眾進(jìn)一步表示:“感覺我都有興趣學(xué)甲骨文了耶,很有意思,這個(gè)過程好啊,了解中國(guó)文字來源”;“我也是,現(xiàn)在是手機(jī)電腦打字多了,突然寫字時(shí)發(fā)現(xiàn)好多字都怎么寫都忘了”;“作為對(duì)外漢辦的老師,我覺得你們的點(diǎn)子太好了”。可見,有關(guān)中華文化原真性的協(xié)商不僅激發(fā)了觀眾繼續(xù)學(xué)習(xí)中華文化的興趣,也強(qiáng)化了他們傳播中華文化的使命感與責(zé)任感。

(二)“機(jī)遇”或“挑戰(zhàn)”:中國(guó)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)性的商榷

就華人移民所主張的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展見證者與支持者身份,觀眾在回應(yīng)與評(píng)價(jià)時(shí)更多聚焦于經(jīng)濟(jì)全球化背景下中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“適應(yīng)性”上。這一過程也深化了觀眾支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)提高競(jìng)爭(zhēng)力的自覺意識(shí)。

一方面,觀眾對(duì)華人移民的話語型構(gòu)表示一定程度的認(rèn)可。一是肯定華人移民所展現(xiàn)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的圖景,相信國(guó)產(chǎn)品牌的全球競(jìng)爭(zhēng)力。例如,“要想做到中國(guó)這樣又便宜又好,只有中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)做后盾才辦得到”;“只要是地球人根本離不開中國(guó)制造,高中低檔中國(guó)都造,哪怕是非洲原始部落里面照樣有中國(guó)制造的小商品”。二是贊賞移民Up主購買國(guó)產(chǎn)商品的行為并給予積極評(píng)價(jià)。如“你支持華為,我支持你”;“買華為是因?yàn)橄M约簢?guó)家強(qiáng)盛起來,愛國(guó)不羞恥,支持”。華人移民的見證者與支持者身份由此分別獲得確認(rèn)。

另一方面,也有不少觀眾與華人移民就中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的沖擊展開商榷,這一定程度上挑戰(zhàn)了后者所主張的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展見證者與支持者的身份。其一,觀眾對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展見證者的話語型構(gòu)提出不同意見。例如,有觀眾指出國(guó)產(chǎn)品牌在走出國(guó)門的同時(shí)也失去了部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng),“中國(guó)人身邊的外國(guó)品牌……涉及到生活的方方面面”。再如,有觀眾以提醒的口吻表示,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需應(yīng)對(duì)來自其他經(jīng)濟(jì)體的影響:“現(xiàn)在要警惕,畢竟我國(guó)人工成本開始越來越高……東南亞那邊,人工成本比較低”;“面對(duì)的形勢(shì)還是很嚴(yán)峻的”。其二,觀眾提出移民Up主單純消費(fèi)國(guó)產(chǎn)品牌的行為不足以支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng),并對(duì)能夠支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的行為提出自己的看法:“技術(shù)封鎖和技術(shù)突破需要高端人才的引領(lǐng)……我們要爭(zhēng)的是下個(gè)紀(jì)元的全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。”觀眾的這些競(jìng)爭(zhēng)性敘事主要側(cè)重于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景以及如何才能更有力地支持其發(fā)展等具體議題上,并沒有完全否認(rèn)移民Up主所主張的見證者與支持者身份。

在上述有關(guān)中國(guó)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)性的商榷中,觀眾深化了助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)提高競(jìng)爭(zhēng)力、更好地把握機(jī)遇的自覺意識(shí):“吾輩當(dāng)自強(qiáng),還是那句話,擼起袖子加油干。”他們認(rèn)為這一責(zé)任與使命應(yīng)該在適應(yīng)而非逆全球化的基礎(chǔ)上完成。其一,觀眾建立起與移民Up主相似的“以族群為中心的消費(fèi)”敘事,積極支持國(guó)產(chǎn)商品,“我的態(tài)度是能用國(guó)產(chǎn)的就不用合資的,能用合資的就不用進(jìn)口的。比如我用的肥皂和沐浴露都是六神的。”其二,觀眾認(rèn)為在幫助中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),國(guó)產(chǎn)品牌還應(yīng)提高自主科技水平,“永遠(yuǎn)只有好的技術(shù)好的服務(wù)才能發(fā)展”。其三,觀眾指出技術(shù)進(jìn)步不意味著技術(shù)壟斷,認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)應(yīng)該在積極擁抱全球化的過程中繁榮進(jìn)步,“實(shí)際上沒有一個(gè)國(guó)家完全掌控技術(shù),都是一部分……”;“共贏才是王道,抵制才是愚蠢的行為”。上述為中國(guó)經(jīng)濟(jì)“出謀劃策”的討論,體現(xiàn)了觀眾對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球化深化背景下所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)的反思。

如上所述,祖籍國(guó)民眾圍繞中華文化原真性以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)性兩個(gè)主題,與華人移民展開話語互動(dòng)與身份協(xié)商。這一過程受個(gè)體原本認(rèn)知框架和宏觀社會(huì)文化結(jié)構(gòu)影響,[26]同時(shí)也強(qiáng)化了觀眾自身對(duì)民族與國(guó)家的文化特質(zhì)和經(jīng)濟(jì)利益的自覺意識(shí)。從祖籍國(guó)民眾對(duì)展演的反響可以看出,華人移民的族群身份展演在提升華人移民自身關(guān)注度的同時(shí),客觀上也起到了激勵(lì)祖籍國(guó)民眾傳承與傳播中華文化、關(guān)心與支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)的作用。

五、結(jié)語

基于對(duì)b站有關(guān)視頻的內(nèi)容分析,本文討論了華人移民在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)媒體上的族群身份展演以及祖籍國(guó)民眾對(duì)這些展演的反響。華人移民Up主通過發(fā)布自制視頻來展示自身在祖籍國(guó)文化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中的角色與作用。祖籍國(guó)民眾與華人移民通過話語互動(dòng),就后者所主張的中華文化傳承與傳播者以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的見證者與支持者的身份進(jìn)行協(xié)商。在這一過程中,觀眾與移民雖然在中華文化原真性與中國(guó)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)性議題上存在一定爭(zhēng)議,但多集中于展演的內(nèi)容與形式以及對(duì)具體議題事實(shí)的商榷上。祖籍國(guó)觀眾在回應(yīng)與評(píng)價(jià)過程中也深化了自身的民族自覺意識(shí)。

本研究為我們理解當(dāng)代華人移民與祖籍國(guó)的關(guān)系提供了新視角。華人移民在網(wǎng)絡(luò)媒體上對(duì)其族群身份的塑造與展示不僅是一種尋求社會(huì)適應(yīng)、情感支持與發(fā)展機(jī)遇的策略,更是內(nèi)在身份意識(shí)與認(rèn)同的喚起與深化。一方面,華人移民將在海外的文化生活及消費(fèi)習(xí)慣與祖籍國(guó)的發(fā)展聯(lián)系起來,在“喚起、重構(gòu)、固化和刻寫”[27]既有社會(huì)記憶的基礎(chǔ)上展示自身對(duì)祖籍國(guó)的認(rèn)同。這些話語型構(gòu)滲透于華人移民與祖籍國(guó)民眾的日常生活中,更易于被后者所理解、引發(fā)共鳴和實(shí)現(xiàn)共享。另一方面,華人移民通過策劃各類議題、設(shè)計(jì)視覺與聲覺特效、運(yùn)用祖籍國(guó)互聯(lián)網(wǎng)空間的流行表達(dá),來組織與編排其話語型構(gòu),從而擴(kuò)大族群身份展演的傳播范圍,拉近與祖籍國(guó)民眾的心理距離,爭(zhēng)取他們的理解與共情。祖籍國(guó)民眾在觀看華人移民視頻作品的過程中加強(qiáng)對(duì)他們選擇的理解,傾聽他們?cè)诤M獾乃寄钆c自豪、委屈與憤怒,為他們提供感情支持。這種族群身份展演成為華人移民依托互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行“社會(huì)地位補(bǔ)償”[28]的新途徑,體現(xiàn)出華人移民嘗試適應(yīng)當(dāng)?shù)厣钆c調(diào)和不同文化的生存智慧。

隨著網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)媒體尤其是視頻網(wǎng)站逐漸在國(guó)家權(quán)力之外發(fā)展出一種異質(zhì)性的文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán),成為影響新一代青少年娛樂消費(fèi)方式、文化選擇和思想認(rèn)同的新興力量。[29]互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)邏輯與體制外的市場(chǎng)力量同時(shí)為民族國(guó)家認(rèn)同帶來了新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇。一方面,它們正在“重構(gòu)傳統(tǒng)宏大敘事結(jié)構(gòu)的認(rèn)同樣態(tài)”,這可能“使虛擬空間中的民族國(guó)家認(rèn)同由聚合式的中心輻射走向圈層化的離散”。[30]另一方面,網(wǎng)絡(luò)媒體也使不同層次、不同維度的身份認(rèn)同的共存與對(duì)話成為可能,推動(dòng)了認(rèn)同樣態(tài)的豐富化與多維度化。從本研究來看,祖籍國(guó)網(wǎng)絡(luò)媒體不僅為散居者提供了表達(dá)身份認(rèn)同的平臺(tái),而且為本國(guó)民眾創(chuàng)造了自我映照的契機(jī)。散居者由于兼具“我們”與“他者”的雙重意涵,他們對(duì)“想象的母國(guó)”的詮釋積極推動(dòng)了祖籍國(guó)民眾民族自覺意識(shí)的強(qiáng)化。作為民族共同體的核心成員,祖籍國(guó)民眾在回應(yīng)評(píng)價(jià)散居者的族群身份展演的日常話語實(shí)踐中深化了對(duì)自身民族文化與經(jīng)濟(jì)的認(rèn)知與定位。這種民族自覺意識(shí)既是相關(guān)社會(huì)文化主體在世界參照體系下主動(dòng)進(jìn)行自我關(guān)照與反思的產(chǎn)物,同時(shí)也反映出他們?cè)谌蚧c現(xiàn)代化進(jìn)程中對(duì)“各美其美”[31]的理解與堅(jiān)守。當(dāng)然,我們必須承認(rèn)網(wǎng)絡(luò)媒體具有選擇性、過濾性的特征。虛擬空間中的族群身份展演只是散居者族群身份的一種特殊呈現(xiàn)形態(tài),可能與散居者在現(xiàn)實(shí)生活中的身份認(rèn)同及其相關(guān)實(shí)踐存在差異。但我們不應(yīng)忽略網(wǎng)絡(luò)媒體在促進(jìn)散居者與祖籍國(guó)民間社會(huì)溝通對(duì)話、共享情感方面的積極作用。

華人移民是人類命運(yùn)共同體構(gòu)建的參與者、受益者和卓有成效的貢獻(xiàn)者。[32]互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)媒體的快速發(fā)展為構(gòu)建人類命運(yùn)共同體注入新的活力。一方面,我們應(yīng)搭建廣泛、多元的網(wǎng)絡(luò)媒體,更好地發(fā)揮華人移民在融通中外、推動(dòng)中外友好合作中的作用。華人移民既是中國(guó)故事的講述對(duì)象,也是中國(guó)故事的講述主體。我們應(yīng)該在華人移民群體、居住國(guó)以及祖籍國(guó)社會(huì)之間打造更多友好交流的渠道,增進(jìn)各方的相互理解與人文溝通,這將有益于我們?cè)谛滦蝿?shì)下“建構(gòu)多主體、立體式的國(guó)際傳播格局,提高我國(guó)國(guó)際傳播影響力和國(guó)際輿論引導(dǎo)力”。[33]另一方面,我們也應(yīng)積極引領(lǐng)華人移民的表達(dá)方式和祖籍國(guó)民眾的民族國(guó)家認(rèn)同感,促進(jìn)雙方的共享共情,實(shí)現(xiàn)從“各美其美”到“美人之美”、“美美與共”,[34]為構(gòu)建人類命運(yùn)共同體夯實(shí)民意基礎(chǔ)。

[注釋]

[1][7]Anderson Benedict R,Long-distance Nationalism: World Capitalism and the Rise of Identity Politics,Amsterdam: Centre for Asian Studies Amsterdam,1992, pp.7,9.

[2]Nina Glick Schiller, “Long-Distance Nationalism”, in Carol R.Ember, Melvin Ember and Ian A.Skoggard eds.,Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures around the World, Springer Publishing, 2005,pp.570-580.

[3][9]Eka Perwitasari Fauzi, Anindita, Tay Lee Ying, and Lye Chun Tek, “Negotiating Transnational Identity: A Study of the Digital Diaspora”,Ilkogretim Online, Vol.20, No.4, 2021, pp.371-379.

[4]Sau-ling C.Wong, “Dancing in the Diaspora: Cultural Long-Distance Nationalism and the Staging of Chineseness by San Francisco’s Chinese Folk Dance Association”,Journal of Transnational American Studies, Vol.2, No.1, 2010;Fozdar Farida, “Migrant and Mainstream Perspectives on Buying National: An Australian Case Study”,Journal of Consumer Culture, Vol.21, No.3, 2021, pp.539-558.

[5]Asscher Omri and Shiff Ofer, “Diasporic Stances, Homeland Prisms: Representing Diaspora in the Homeland as Internal Negotiation of National Identity”,Diaspora Studies, Vol.13, No.1, 2019, pp.1-15.

[6]Wise Amanda, “Nation, Transnation, Diaspora: Locating East Timorese Long-Distance Nationalism”,Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol.19, No.2, 2004, pp.151-180; Tigno Jorge, “Negotiated Homelands and Long-Distance Nationalism: Serialized Filipino Identity in Japan”,Philippine Sociological Review, Vol.56, 2008, pp.20-35; Missbach Antje, “The Waxing and Waning of the Acehnese Diaspora’s Long-Distance Politics”,Modern Asian Studies, Vol.47, No.3, 2013, pp.1055-1082; Caroline Faria, “I Want My Children to Know Sudan: Narrating the Long-Distance Intimacies of Diasporic Politics”,Annals of the American Association of Geographers, Vol.104,No.5, 2014, pp.1052-1067;Ritendra Tamang, “Negotiating Chinese Identity in the Internet Age”,Asian Social Science, Vol.4, No.11, 2009, pp.8-12.

[8]Galina Gribanova and Maxim Nevzorov, “Virtual Ethnic Communities as Political Actors-The Case of Sami People”,Journal of Systemics,Cybernetics and Informatics, Vol.15, No.4, 2017, pp.44-49.

[10]LEE Jinah and LEE Kwangho, “Homeland Media Consumption of Diasporic Mothers: The Case of Korean Migrants in Vancouver”,Keio Communication Review, No.39, 2017, pp.5-19.

[11]張煥萍:《從“雙重缺席”到“共同在場(chǎng)”——華人移民的社交媒體使用研究》,《華僑華人歷史研究》2021年第4期。

[12][德]哈貝馬斯著,曹衛(wèi)東譯:《交往行為理論:行為合理性與社會(huì)合理化》,上海:上海人民出版社,2004年,第354~355頁。

[13]張煥萍:《從“雙重缺席”到“共同在場(chǎng)”——華人移民的社交媒體使用研究》,《華僑華人歷史研究》2021年第4期;Nelson Obinna Omenugha, Henry Chigozie Duru, “The New Media, the Youth and Renegotiation of Ethnic and Religious Identity in Nigeria”,Digital Culture & Society, Vol.4, No.2, 2018, pp.279-285; Jong Woo Jun, “Impacts of Cultural Identity on Ethnic Media Content Uses of Korean Residents in the United States”,Media & Society, Vol.25, No.1, 2017; Jessica Rae and Birnie-Smith, “Ethnic Identity and Language Choice Across Online Forums”,International Journal of Multilingualism, Vol.13, No.2, 2016, pp.165-183; Yowei Kang, Kenneth C.C.Yang, “The Rhetoric of Ethnic Identity Construction among Taiwanese Immigrants in the United States”,Howard Journal of Communications, Vol.22, No.2, 2011, pp.163-182; Kenneth Thompson, “Border Crossings and Diasporic Identities: Media Use and Leisure Practices of an Ethnic Minority”,Qualitative Sociology,Vol.25, No.3, 2002, pp.409-418.

[14][英]安東尼·史密斯著,葉江譯:《民族主義:理論,意識(shí)形態(tài),歷史》,上海:上海人民出版社,2006年,第139頁。

[15][英]安東尼·吉登斯、郭忠華、何莉君:《全球時(shí)代的民族國(guó)家》,《中山大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2008年第1期。

[16]黎相宜、周敏:《抵御性族裔身份認(rèn)同——美國(guó)洛杉磯海南籍越南華人的田野調(diào)查與分析》,《民族研究》2013年第1期。

[17]Ong Aaihua,F(xiàn)lexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality, Durham, NC: Duke University Press,1999.

[18]Chen Sally, “Relational Interaction and Embodiment: Conceptualizing Meanings of LGBTQ+ Activism in Digital China”,Communication and the Public, 2020, pp.1-15.

[19]Tu Wei-ming, “Cultural China: The Periphery as the Center”,Daedalus, Vol.134, No.4, 2005, pp.145-167.

[20]王曉丹:《講述“想象的母國(guó)”之故事——中華傳統(tǒng)文化在美國(guó)華裔女性文學(xué)中的再現(xiàn)與嬗變》,《華僑華人歷史研究》2019年第4期。

[21]Tu Wei-ming, “Cultural China: The Periphery as the Center”,Daedalus, Vol.134, No.4, 2005, pp.145-167.

[22]Lekakis Eleftheria, “Economic Nationalism and the Cultural Politics of Consumption Under Austerity: The Rise of Ethnocentric Consumption in Greece”,Journal of Consumer Culture, Vol.17, No.2, 2017, pp.286-302.

[23][英]安東尼·吉登斯著,李康、李猛譯:《社會(huì)的構(gòu)成:結(jié)構(gòu)化理論大綱》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1998年,第524頁。

[24][英]安東尼·吉登斯著,胡宗澤、趙力濤譯:《民族—國(guó)家與暴力》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1998年,第262頁。

[25]費(fèi)孝通:《反思·對(duì)話·文化自覺》,《北京大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》1997年第3期。

[26]Gorp Baldwin, “The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In”,Journal of Communication,2007, pp.60-78.

[27]張鳳陽等著:《政治哲學(xué)關(guān)鍵詞》,南京:江蘇人民出版社,2006年,第373頁。

[28]黎相宜、周敏:《跨國(guó)實(shí)踐中的社會(huì)地位補(bǔ)償——華南僑鄉(xiāng)兩個(gè)移民群體文化饋贈(zèng)的比較研究》,《社會(huì)學(xué)研究》2012年第3期。

[29]吳暢暢:《視頻網(wǎng)站與國(guó)家權(quán)力的“內(nèi)卷化”》,《開放時(shí)代》2021年第6期。

[30]吳志遠(yuǎn):《離散的認(rèn)同:網(wǎng)絡(luò)社會(huì)中現(xiàn)代認(rèn)同重構(gòu)的技術(shù)邏輯》,《國(guó)際新聞界》2018年第11期。

[31][34]費(fèi)孝通:《重建社會(huì)學(xué)與人類學(xué)的回顧和體會(huì)》,《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》2000年第1期。

[32]李明歡:《國(guó)際移民與人類命運(yùn)共同體構(gòu)建:以華僑華人為視角的思考》,《華僑華人歷史研究》2018年第1期。

[33]雷艷芝:《海外華僑與中國(guó)共產(chǎn)黨形象的國(guó)際傳播——以陳嘉庚為例的分析》,《華僑華人歷史研究》2021年第4期。