創新完善淤地壩結構是根治黃河的必由之路

張紅武,劉廣全,侯 琳,李琳琪,張 強

(1.清華大學,北京 100084;2.中國水利水電科學研究院,北京 100038;3.內蒙古鄂爾多斯市水利局,內蒙古 鄂爾多斯 017000)

幾千年來,黃河洪災主要集中在下游,突出表現為頻繁的洪水決口、泛濫和河流改道[1]。黃河下游河道復雜難治的癥結是水少沙多、水沙關系不協調。來自中游的巨量泥沙是黃土高原地區嚴重的水土流失所致[2-4],黃土高原千溝萬壑、氣候干旱、植被稀疏,是黃河的主要沙源地[5],1919年至三門峽水庫建成運用的1960年可視為中游大規模治理前的自然狀態時期[2],該時期黃河干流潼關水文站年均輸沙量約16億t,致使相關水庫庫容不斷損失甚至湮廢失效,同時大量泥沙入黃使下游超飽和挾沙水流難以全部輸沙入海[6],河床必然因泥沙淤積而不斷抬高[7],逐漸堆積成舉世聞名的“地上懸河”,成為淮河和海河流域的分水嶺,一旦出現大洪水,則嚴重威脅黃淮海平原的安全[8-10],因此黃土高原通過水土保持措施大量攔減入黃泥沙是根治黃河的治本之策[2,11]。

黃土高原水土流失一直被認為是黃河流域的頭號生態環境問題[2,12-13]。早在1928年,我國近代水利先驅李儀祉先生在《華北水利月刊》刊登《黃河之根本治法商榷》一文,認為黃土高原溝壑區應仿效日本、美國之防沙工事,修筑谷坊、橫堰(相當于我國古時聚湫、今之淤地壩),已將淤地壩作為治黃設想的組成部分[5]。新中國成立后,為遏制水土嚴重流失之勢,政府帶領人民在黃土高原地區大規模修建淤地壩,就地攔蓄徑流泥沙、控制溝坍坡蝕,同時改善了當地群眾的生產生活條件,證明淤地壩既是最重要的水土保持措施[14],又是淤地種植的壩工工程[15]。經歷了20世紀50年代的試驗示范、60年代的推廣普及、70年代的發展建設、80年代及其以后以骨干工程為骨架的壩系建設4個階段,迄今已建成11萬多座淤地壩及大量小型保土蓄水工程,攔截了黃土高原被侵蝕的大量泥沙,使黃土高原地區的生態環境得到明顯改善[16-17]。其實,筆者早在1996年就提出“黃河治理必須與依靠工程措施對黃土高原的治理相結合,不能僅局限于水土保持的傳統模式,用現代工程減弱黃土侵蝕強度,控制入黃泥沙,實乃治本之策”[8],1999年進一步提出“采用現代工程措施,如修筑控制性攔沙工程、淤地壩系及必要的擋土墻,變溝壑為平地;也包括人工定向爆破等措施,使一座座高聳的峁峁梁梁填充溝壑,變坡地為相對平原”[18]。此外,針對黃河寧蒙河段干支流河情,本研究團隊提出新的泥沙治理方案,即建立上游沙源固定、支流泥沙阻截、干流泥沙輸導與淤沙堤外處置的“固-阻-輸-置”綜合防治體系[14]。

鑒于黃河中游泥沙復雜難治,有人對于中游顯著攔減入黃泥沙量的效果能否得到鞏固存有疑慮,認為林草植被措施抵御旱災等風險的能力相對較弱,且在該區域以退耕還林(草)為主的生物措施基本達到滿負荷狀態,同時傳統的淤地壩因缺乏安全監測和工程防控能力而存在致災風險高的弱點,特別是大中型淤地壩的安全成為非常突出的問題[15]。國家發改委批準“十四五”項目投資142億元,用于修建28萬hm2梯田和3618座淤地壩;2021年年底全國人大常委會征求意見的《黃河保護法(草案)》第三十條強調“國務院水行政主管部門應當會同國務院有關部門制定淤地壩建設、養護標準或者技術規范,健全淤地壩建設、管理、安全運行制度。黃河流域縣級以上地方人民政府應當因地制宜組織開展淤地壩建設,加快病險淤地壩除險加固和老舊淤地壩提升改造,建設安全監測和預警設施,將淤地壩工程防汛納入地方防汛責任體系,落實管護責任,提高養護水平,減少下游河道淤積”,說明今后國家對淤地壩建設將更加重視。然而,將“中小洪水不垮壩,大洪水無人員傷亡”作為淤地壩風險防控的總體目標實行起來絕非易事[19]。

最近,張金良[20]針對傳統淤地壩存在潰決風險高、管護壓力大、攔沙不充分三大痛點,提出了“小流域+”綜合治理新模式,即以高標準免管護淤地壩為統領,構建溝底、溝坡、溝緣、坡(塬)面立體化水土流失綜合治理體系。鑒于淤地壩的土質結構決定了其易潰決、攔沙年限短、廢壩多等問題,需要進一步對淤地壩結構形式創新完善[21],以便使淤地壩持續發揮調控水沙、改善生態、促進經濟發展的巨大作用[22],消除黃河水患[23]。“十三五”期間,國家重點研發計劃首批設立的“黃河下游河道與灘區治理研究”項目,提出了“三堤共存、槽灘共治”的治理方略[24],研發了“鋼結構異型板樁壩+上挑變流裝置”“鋼管樁整合送溜壩”“透水樁減沖送流壩”“鋼管輪胎透水樁束流輸沙壩”“Z型鋼板樁護灘防沖工程”“鐵船變流促淤壩”“鍍鋁鋼板挑流壩”等創新技術[25-26]。運用這些具有工程施工快、造價低、占地少、基礎穩定、抗水毀能力強、便于空間優化布局和靈活調控等優點的新型治河技術,下游河道工程不需投入巨資并占用大量農田,便可產生巨大的經濟、社會和生態環境效益[19]。

1 淤地壩的重要作用及問題

1.1 淤地壩在攔減泥沙方面的作用

幾十年來,黃土高原地區大規模修建淤地壩[27-28],在區域農業可持續發展、改善區域生態環境、維護生態穩定等方面發揮了重要作用[28-31]。淤地壩攔泥減沙見效快,且有攔粗排細作用,是直接減少入黃泥沙的有效防線,而且還能夠在當地形成高產農田。淤地壩對于強化溝谷結構作用巨大,不僅可攔截來自上游溝道與坡面侵蝕而下的泥沙,而且隨著壩內淤積物厚度增大,可相應抬高所控制區的局部侵蝕基準面,使上游溝谷與溝坡面的土體滑塌受到制約,侵蝕隨之減弱,溝坡和小流域生態結構趨于穩定,這便是淤地壩攔沙減蝕的力學機理[2,30]。典型溝壑區溝谷面積雖然只占總面積的小部分,但其產沙量卻占產沙總量的大部分[2,17],故在溝道上合理建造與科學使用淤地壩,可快速攔截泥沙,增強坡溝系統的水沙調控作用和穩定性,大大降低坡溝出現滑塌的概率。

筆者[18]早期研究表明,從最基本的流域單元入手,根據壩系相對穩定原理,視徑流和泥沙量的大小,按照以骨干壩控制為主、大中小壩相結合的原則,因溝制宜,層層布設[2,30],建立使水沙相對平衡的壩系,可以把僅占黃土高原地區總面積約20%、而入黃泥沙量卻占入黃泥沙總量約80%的水土嚴重流失區變成錯落有致的相對平原,同時結合生物措施,即可將入黃泥沙量減少70%~80%[18]。2008—2021年潼關水文站實測年均輸沙量1.73億t,相對于自然狀態來沙減少了89.2%[32],說明采取淤地壩等水土保持措施,治理黃土高原溝道侵蝕頗為有效。

1.2 傳統淤地壩工程存在的問題

經過調研,將傳統淤地壩常見缺陷或存在的問題歸納如下[15-18]。

(1)壩體多取用中粉質壤土等當地材料,防洪標準低。一旦洪水漫頂過流,即導致淤地壩沖毀甚至潰壩,形成的洪水又會對下游淤地壩構成威脅,造成一壩潰決、數壩告急甚至連鎖垮壩的險象,故有人認為淤地壩攔沙可能出現“零存整取”后果,更有人擔心暴雨期淤地壩潰決造成人員傷亡。

(2)為滿足均質筑壩要求和土料需求量,按就近取料原則,在壩址附近坡地上選土料場,特別是修建水墜壩時利用水槍將高處坡耕地之土沖到溝內填筑壩體,毀壞了大量坡耕地與林草地,對生態環境破壞嚴重,影響農民利益,群眾意見較大。

(3)攔泥庫容隨運用時間延長而減小,防御標準逐年降低,又因壩前所攔泥沙多呈溯源淤積發展,而導致滯洪庫容不斷減小,漫頂垮壩風險隨之增加。有的淤地壩施工質量差,洪水期出現沿輸水洞頂穿洞的險情,壩體與岸坡結合處形成軟弱帶或孔洞而成隱患,工程管護壓力較大。

(4)所設溢洪道多采用漿砌石或鋼筋混凝土結構,基礎深度不夠,底部僅按“泄槽基礎每隔10~16 m應設置齒墻”的規范要求,抗滑穩定性差,可靠性低。

(5)溢洪道一般布設在岸坡高陡部位,離壩體較遠,開挖土方量與涉及范圍大,岸坡處理困難而隱患較多,開挖土方費用一般占溢洪道總投資的35%,同時對生態環境影響較大,邊坡裸露不易同周邊環境融合,按常規技術難以短期修復。此外,群眾對占地賠償要求越來越高,協調難度很大,占地賠償實為影響淤地壩建設的主因。加上溢洪道開挖土方堆放以及施工修路多,都增加了占地矛盾和協調的工作量。

(6)淤地壩設計規范規定溢洪道“每隔5~8 m應設置沉降縫”,而實施時嵌填料難與縫面緊密貼合,在氣溫變化大的黃土高原地區,縫內嵌填料兩三年即出現問題,止水片安裝難以規范,若不清除縫內雜質,很容易引發槽身變形開裂,達不到抗滲性及耐久性要求。

2 采用創新技術完善淤地壩工程結構

2.1 鋼混預制管板樁組合法修建與除險加固淤地壩技術

為彌補淤地壩建造及施工存在的諸多缺陷,必須提高淤地壩建設的科技含量,解決關鍵技術問題。按照科技部積極推廣國家重點研發計劃項目成果的要求,清華大學和中國水利水電科學研究院集中相關專業人員,聯合成立淤地壩結構優化項目組,在“一種鋼筋混凝土預制板樁組合壩”(ZL202120173389.5,CN215367064U)、“一種板樁組合結構及板樁壩”(ZL202120132054.9,CN214363292U)、“一種組合式板樁及板樁墻”(ZL202022650607.8,CN214143655U)3項實用新型專利基礎上,以工程結構創新來改變傳統淤地壩易潰局面,同時填補對病險老舊淤地壩提升改造的技術空白,研發出鋼混管板樁組合法修建與除險加固淤地壩技術[22],申報了“一種鋼混預制管板樁混合結構淤地壩的構建實施方法”“一種鋼混預制板樁組合加固增效的淤地壩及施工方法”兩項發明專利。

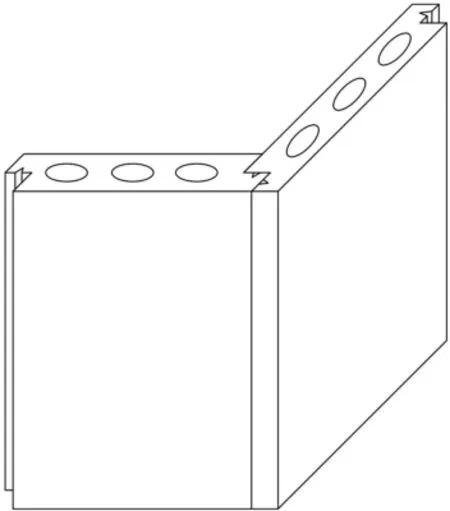

本文對于淤地壩結構的創新技術,主要是利用鋼混預制板樁、管樁(包括鋼管樁)、擋護體3種以上不同構件的協同承壓結構,組成壩體的混合結構體系,亦即構成“管板樁組合淤地壩”,屬于全新的理論方法和壩工創新技術。實施時利用相鄰鋼混預制板樁側端互為凹凸結構拼接的沉樁布局(見圖1),通過澆筑鋼混連系底梁、連系中梁、冠梁(也可組裝預制冠梁,見圖2)及向板樁拼接后形成的菱形槽內注入高強度無收縮灌漿料等措施,構建整體性及密封性能良好的管板樁壩,作為淤地壩承壓體系的核心;再從溝道中取土向鋼混板樁和鋼管樁兩側堆護至固定高度,上游側整成1∶2的土坡,下游側將土層夯實成1∶2.2的擋護體,可在擋護體的尾部利用H形混凝土砌塊壘成互嵌式擋墻加以護腳。

圖1 鋼混預制板樁拼接

圖2 鋼混預制冠梁立體圖(單位:m)

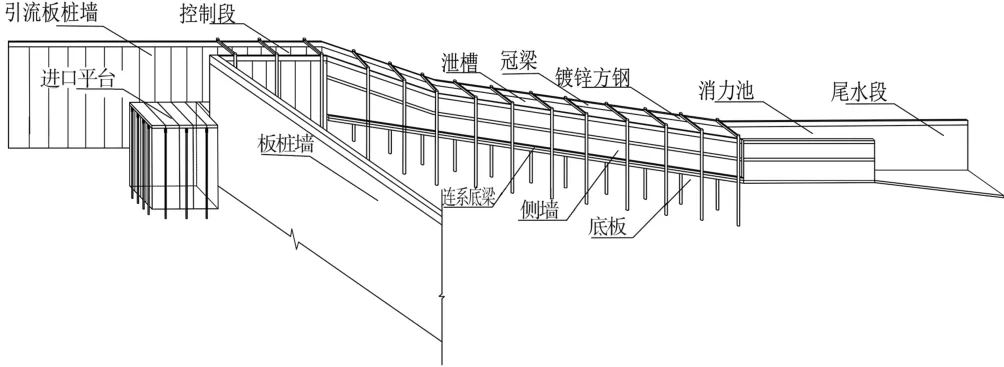

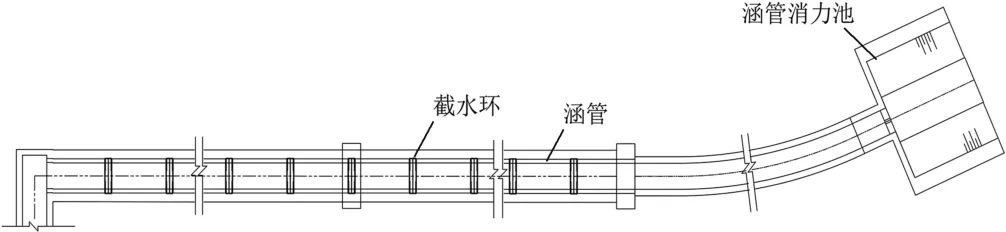

由鋼混板樁組合制成的排水建筑物見圖3,包含臥管、臥管消力池、涵洞、明渠、出口消力池和尾水渠等部分。依據壩肩的地形地質條件選擇排水建筑物布設位置,臥管采用矩形斷面,縱坡比降為1∶4,臺階高為0.3 m,每級臺階均設一個孔徑為0.2 m的進水口。排水臥管的管身采用鋼混預制板樁拼接而成,并利用鋼筋混凝土板在臥管底板每隔6 m設一道齒墻,以確保臥管底板穩定。臥管消力池采用矩形斷面,其側墻及底板均由鋼混預制板組合而成,頂部設蓋板。在臥管消力池的側壁開挖圓孔,用鋼筋混凝土涵管相連,涵管與臥管在平面中成直角。涵管后接明渠,涵管上端接涵管消力池,涵管之間通過截水環連接。明渠消力池采用長10 m、寬0.8 m、深0.5 m的矩形斷面,出口布設的尾水渠采用底寬1.5 m、邊坡比降1∶1.5的梯形斷面,均由鋼混預制板樁組合拼接形成。

圖3 板樁組合排水建筑物示意

可利用板樁組合技術優勢,將溢洪道的進口布置在淤地壩左壩肩,并在溢洪道上游沿山體側設置板樁墻,平穩下泄水流。溢洪道控制段連接泄槽,泄槽下端連消力池。在控制段前側及兩側向下插入鋼混板樁(相當于刺墻),與底板以下增大基礎承重能力的鋼混管樁共同增強溢洪道進口與控制段的穩定性。泄槽及其消力池的底部亦用鋼混管樁強化支撐能力,并在兩側設置足夠深度的鋼混管樁,將泄槽夾護其中,提升其穩定性。泄槽將部分洪水引入下游溝道內,消力池側墻則防止水流對邊坡沖刷[33-34]。

針對已建成的病險老舊淤地壩存在的問題和除險加固技術的不足,可采用鋼混預制板樁組合加固技術,對溢洪道進行改造和對迎流面壩體加高加固,實現對已建傳統淤地壩的提質增效。亦即在原壩址上游壩坡修建預制板樁壩,并在兩側堆土擋護,各部分連接處密封處理,形成穩定性強、整體及密封性能好的新型淤地壩,增大滯洪攔沙庫容,提升骨干壩防洪能力,并在板樁壩壩肩設置用板樁組合成的溢洪道(見圖4)。在溢洪道上游沿山體側用鋼混板樁設置板樁墻,以便使入流平順[33]。溢洪道底部用承重管樁支撐,泄槽不僅可采用矩形直槽,而且可組合成臺階式泄槽,將其作為消能空間,對于小型溢洪道也可采用QD型防腐鋼槽式泄槽。

圖4 板樁組合溢洪道立體圖

鋼混預制管板樁組合法除險加固淤地壩技術可解決淤地壩因滲流而引起的滑動失穩問題,減輕潰壩風險和工程管護壓力。在加大壩高的同時,在溢洪道進口山體側增設防沖及擋土防護墻,不僅可使防洪能力明顯增強,而且能通過泄槽使洪水下泄至下游溝道時形成的沖刷坑遠離下游壩腳,對溝坡起到防護作用[33-34]。

2.2 創新淤地壩結構形式

采用上述淤地壩結構創新技術,能夠以鋼混預制管板樁混合結構代替傳統的堆土結構,構建出整體性及密封性能好的管板樁壩,板樁壩體能起到土壩截滲墻、心墻、防滲帷幕等的防滲作用,從而避免淤地壩整體或局部滑動而出現的失穩風險。管板樁壩施工過程中兩側需要不斷堆土,最終形成上下游擋護體,與管板樁壩構成協同承壓結構體系。上游土體能有效滯緩來水對于管板樁壩體的直接沖擊,下游擋護體屬于承壓結構體系的組成部分,可依靠擋護體自身產生的壓應力,抵抗壩前水土壓力等荷載作用引起的壓應力和剪應力。在下游擋護體坡腳用混凝土砌塊構建互嵌式擋墻,進一步增強擋護體的穩固性。

排水建筑物與設置在壩肩的溢洪道由預制板樁組合而成,彌補了工程穩定性差的缺陷。板樁結構建設的開敞式溢洪道結構簡單、對地質條件要求低,無須設引水渠和進水渠,可減少工程量,并減少水頭損失對泄流能力的影響。泄流量能夠隨庫水位的抬高而迅速增大,工程量小、造價低,且運用安全可靠。下游溝道適當取土形成的凹地長期積水可滿足群眾需求,且上游發生潰壩等事故時能有效減小洪水對下游的影響。

本技術工程施工簡單、安全方便快捷、取土量少、質量易控;筑壩造價低,經濟效益顯著;防洪標準高、穩定性強等,可解決淤地壩在發生超標準洪水時易潰壩的問題,同時大大減輕工程管護任務。筑壩取土與修建溢洪道不占用大片坡耕地或林草地,可明顯減小坡地開挖范圍,降低占地賠償與協調難度,大大減小淤地壩建設對生態環境造成的負面影響。此外,新型淤地壩(特別是溢洪道與排水建筑物)能按標準模塊提前預制、現場進行組裝,具有質量易控、施工方便、工期短、建設成本低等優點;若將溢洪道分為幾種類型,編制成標準圖集,則將有利于批量生產與施工推廣。

2.3 淤地壩創新技術得到專家高度評價

2022年3月27 日,世界泥沙研究學會組織專家在北京召開“鋼混預制管板樁組合法修建與除險加固淤地壩技術專家評審論證會”,水利部水土保持司、規劃計劃司、安全監督司、水利水電規劃設計總院等單位代表與專家出席會議。由寧遠、胡四一、汪洪等8位專家組成的專家組充分肯定了項目主要創新成果,認為項目組提出的“鋼混預制管板樁組合法修建與除險加固淤地壩技術”(以下簡稱“本技術”)能為新型淤地壩建設提供示范和樣板。專家組評審意見如下。

(1)本技術系在“一種鋼筋混凝土預制板樁組合壩”等專利技術及“十三五”國家重點研發計劃項目(2016YFC0402500、2016YFC0501705、2016YFC0501602)成果基礎上研發提出的黃土高原地區水土保持工程建設新技術,對淤地壩工程結構進行全面提升,具有重要意義。

(2)本技術利用鋼混預制板樁、鋼管樁(包括預應力鋼混管樁)、擋護體3種以上不同構件的協同承壓結構,共同組成淤地壩的混合結構體系,技術上可行。

(3)主要創新成果:①本技術通過冠梁組裝、互嵌式擋墻等構成的混合結構體系,受力條件得到改善,可解決均質土壩因滲流而導致的滑動失穩問題,減小潰壩風險和工程管護壓力;②本技術筑壩土料要求低,可充分利用施工棄土棄渣,從壩上游溝道取土,減少占地,保護環境,擴大庫容,降低投資;③本技術采用板樁組合結構、QD型防腐鋼制泄槽、臺階式泄槽等形式,可將溢洪道進口設置在壩肩,增強結構穩定性,減小泄洪影響范圍,有效避免邊坡沖刷,并減少工程開挖量及征地面積,減輕生態環境保護壓力;④壓土成槽沉樁技術利用擠壓土體應力回彈,使混凝土樁與壩體有效結合,可減小對原壩體結構的影響,增強板樁的穩定性。

(4)本技術已在黃河粗泥沙集中來源區黑土灣、戲臺溝兩座新建淤地壩和李家溝、召溝、圪坨店溝掌3座骨干壩除險加固工程中得到應用,取得了良好的社會經濟效益和生態環境效益,具有良好的推廣前景。專家建議:進一步完善相關技術,申報納入水利部新技術推廣項目目錄及相關技術標準。

3 設計實例

3.1 某小型攔沙壩設計實例

某攔沙壩控制流域面積為1.13 km2,地貌類型為典型的丘陵溝壑區。設計洪峰流量56.9 m3/s(頻率P=5%),校核洪峰流量141.0 m3/s(P=0.5%),相應洪水總量分別為5.2萬m3及17.0萬m3,土壤侵蝕模數為1.93萬t/(km2·a),設計年均輸沙量1.62萬m3。該壩設計淤積年限為10 a,總壩高17.5 m,總庫容29.92萬m3(其中攔沙庫容16.15萬m3,滯洪庫容13.77萬m3),工程建成后可淤地4.04 hm2,攔截泥沙21.8萬t[21]。

本工程設計方案平面布置見圖5,由鋼混預制管板樁壩構成攔沙壩的核心,壩頂長188 m,最大壩高為17.5 m。在構筑壩頂寬為0.4 m的鋼混預制管板樁壩的同時,為滿足交通與穩定需要,在管板樁壩下游面用堆土修筑頂寬為4 m的平臺(壩坡坡比為1∶2.5的擋護體屬于承壓結構體系的組成部分),壩坡每隔10 m設一道馬道,并在坡腳交錯堆放互嵌式擋墻護腳。此外,在管板樁壩上游側修建頂寬1.5 m、壩坡坡比1∶2的堆護體,對管板樁壩發揮擋護作用[21]。

圖5 某攔沙壩鋼混預制管板樁壩設計方案平面布置

布設在右岸的排水工程平面布置見圖6。臥管采用0.6 m×0.6 m的正方形斷面,縱坡1∶4,最低、最高排水孔高程分別為1267.33、1279.93 m,分為42級臺階,階差0.3 m,每級臺階設1個孔徑為0.2 m的進水孔。臥管消力池尺寸為2.0 m(長)×0.6 m(寬)×0.8 m(深),頂部設蓋板。涵管采用內徑為0.8 m的預制鋼筋混凝土管,進、出口底部高程分別為1265.80、1265.00 m,總長80 m,縱坡為1∶100。涵管后接尺寸為35 m(長)×0.8 m(寬)×0.8 m(深)、比降為1∶10的混凝土明渠;涵管消力池尺寸為10.0 m(長)×0.8 m(寬)×0.5 m(深)。

圖6 排水建筑物涵管及涵管消力池平面布置

為發揮管板樁壩的結構優勢,布設在右岸的溢洪道進口緊靠板樁壩布設,無須設置進水渠。在上游右側進口處增設12.15 m長的順流板樁墻,有利于山坡穩定,設計力求遵循“隱于山坡、融入自然”的原則。為防止泥沙在寬頂堰堰頂落淤影響泄量,控制段長度確定為14 m,寬頂堰及其邊墻采用鋼混板樁組合結構,左側墻高2.91 m,右側墻高3.44 m(以防右側邊坡土進入溢洪道)。泄槽尺寸為70 m(長)×4 m(寬)×4 m(深),縱坡1∶5,底板鋪設厚度為0.3 m的鋼混板樁,在底板上用板樁拼接成側墻,泄槽起始側墻高2.91 m,與控制段齊平,而后過渡至1.5 m高度,接近消力池處逐漸同消力池頂部持平。消力池設計尺寸為14 m(長)×4 m(寬)×1 m(深),側墻高2.91 m。消力池后半部采用鵝卵石及塊石(粒徑≥0.5 m)護底,起消能作用。經計算,該技術方案工程投資比傳統結構新建工程投資減少約20%。

3.2 某骨干淤地壩除險加固設計

某骨干淤地壩工程控制流域面積4.65 km2,設計與校核洪水標準分別為20 a一遇及200 a一遇洪水,設計淤積年限為10 a。淤地壩總庫容161.37萬m3(攔沙庫容69.3萬m3、滯洪庫容92.07萬m3),壩頂高程為998.49 m,現狀淤積高程為994.7 m,控制流域土壤侵蝕模數12524 t/(km2·a)[21]。該壩已運行29 a,攔沙量約125.1萬m3,因缺少溢洪設施,一旦潰壩后果嚴重,故需對該壩進行除險加固。

由于淤地壩淤積高程已達上限,因此需加高壩體增大攔洪庫容。選定距老壩頂軸線上游7 m處作為新壩軸線,平面布置見圖7。取196塊預應力空心板,從右壩肩開始,現場組建成50個板樁單元(每個單元由上下左右4塊板樁拼接而成,但靠近山體部分的兩個單元每個單元僅由左右2塊板樁組成),至左壩肩剩余20 m用預制板樁組合制作。左側壩體采用兩塊7 m寬板樁上下拼接而成,上下板樁之間采用鋼筋混凝土連系梁連接;左右兩部分板樁組合體的連系梁高度相差0.5 m,中間通過綁焊鋼筋并澆筑混凝土連接在一起,板樁頂部采用高0.5 m的冠梁連接為整體。設計淤積高程995 m,設計與校核洪水位分別為998.04、1000.49 m,加高3.5 m后的壩頂高程為1001.99 m,最大壩高29.9 m,最大壩長127 m,上游壩坡坡比為1∶2.5,下游壩坡坡比為1∶2。淤地壩加固后設計與校核洪水標準分別為30 a一遇及300 a一遇洪水。

圖7 某骨干壩新技術除險加固設計平面布置

在板樁壩左壩肩布置凈寬6 m的開敞式溢洪道,進口緊靠壩體,其軸線與壩軸線垂直。溢洪道開挖深度和范圍均不大,對生態環境影響較小;工程基礎深,具有穩定性強、整體及密封性好的優點。控制段長度為14 m,在進口處修建6.8 m長進口平臺及12.25 m長板樁導墻。溢洪道長115 m,寬頂堰及其邊墻采用鋼混板樁組合結構,泄槽為63 m(長)×6 m(寬)×6 m(深),縱坡坡比為1∶2.74,底板鋪設厚度為0.40 m的板樁。消力池設計尺寸為14 m(長)×7 m(寬)×1.3 m(深),側墻高2.89 m,其后接長14 m的喇叭形尾水段,使水流擴散而下,減小對下游河床的沖刷[22]。經計算,該淤地壩除險加固方案工程投資175.22萬元,比傳統淤地壩除險加固工程投資節省21.15%。

4 結語

(1)在溝道上修建淤地壩,符合以工程措施改變侵蝕地理環境的治理思路,不僅可攔截來自上游溝道與坡面侵蝕而下的泥沙,而且可相應抬高控制區的局部侵蝕基準面,發揮治溝工程的減沙作用,減少上游溝谷與溝坡面坍塌,穩定小流域生態結構。典型溝壑區溝谷面積占比雖較小,但產沙量占比卻很大,故在溝道上大量建造與科學利用淤地壩,可高效攔截入河泥沙,降低山坡出現滑塌的概率,調控水沙的同時促進淤地造田。

(2)黃土高原采用淤地壩措施大量攔減泥沙是根治黃河下游水患的治本之策。在分析傳統淤地壩工程存在的致災風險高等問題基礎上,為鞏固中游泥沙治理成果,彌補傳統淤地壩缺陷,避免暴雨期潰壩風險,認為只有創新完善淤地壩工程結構,才是根治黃河的必由之路。通過推廣鋼混預制管板樁組合等新技術,新建或對病險老舊淤地壩進行除險加固,可確保淤地壩工程安全和持續發揮作用。

(3)采用鋼混預制板樁、管樁、擋護體三者協同承壓結構,形成壩體混合結構體系,建設管板樁組合淤地壩,屬于全新的壩工創新技術。板樁壩或管板樁壩作為淤地壩承壓體系的核心,兼具截滲墻、心墻、防滲帷幕的防滲功能,可避免淤地壩滑動失穩或潰壩風險,具有施工快、造價低、攔沙滯洪庫容大、整體性能好、工程管護壓力小等優點,在工程除險加固時還便于大壩加高。

(4)相對于遠離壩肩的傳統溢洪道,板樁組合式溢洪道土方開挖量與范圍明顯減小;新型淤地壩技術對筑壩土料要求低,可利用棄土棄渣或從壩上游溝道取土,無須占用大片坡地或林草地,可減小對生態環境造成的破壞,且可擴大攔沙庫容,減少建設投資。

(5)以具體攔沙壩建設與骨干壩除險加固設計為例,介紹了鋼混預制管板樁混合結構淤地壩建設和板樁組合技術用于淤地壩除險加固的實施方法,充分體現出淤地壩創新結構穩定性好、造價低、管護壓力小等優點及其蓄水攔沙、改善生態、促進經濟的巨大作用。

下一步將選取鄂爾多斯地區,通過模擬試驗、野外觀測與淤地壩工程實踐,繼續開展示范研究。