新能源電動重型載貨汽車應用現狀及發展趨勢分析

張俊生,牛 斌,李達峰,王文君,殷傳峰

(1.山西省交通運輸廳,山西 太原 030001;2.山西省交通科技研發有限公司,山西 太原 030032)

0 引言

在“雙碳”戰略、深入打好污染防治攻堅戰、電動汽車換道超車等新能源汽車利好政策下,國家又出臺了相關政策,比如《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》[1]明確提出了“加快充換電基礎設施建設”和“鼓勵開展換電模式應用”,為電動重型載貨汽車的研發和應用提供了政策支撐。車用電池技術的不斷改進發展、創新的商業模式為電動重型載貨汽車提供了技術和市場發展路徑,為探究電動重型載貨汽車發展趨勢和方向,本文對電動重型載貨汽車技術發展、應用現狀、充換電補能設施發展,以及存在的問題、潛在風險及發展趨勢進行分析,提出現階段應審慎考慮電動重型載貨汽車的大面積推廣應用,宜先行開展特定場景的試點示范。

1 電動重型載貨汽車特點與技術發展現狀

電動重型載貨汽車在減污降碳、操作使用及補能成本等方面具有一定優勢。電力驅動可實現使用端零排放,具有噪聲低、振動小、換擋易等特點,極大改善了駕乘體驗。在部分應用場景中,電耗成本遠低于燃油車,經濟效益明顯。

電動重型載貨汽車的關鍵技術集中于電池、電機、電控。動力電池的價格、續航、充電時間和安全性等關鍵要素制約著整車的推廣。電動汽車要求動力電池同時具備高能量密度、快速充電、深度放電能力、長壽命、高安全性、低成本、免維修、低污染和易回收等一系列技術要求。目前,電動重型載貨汽車的車用電池以磷酸鐵鋰為主,因為在安全穩定性方面,磷酸鐵鋰電池比三元鋰離子電池有優勢,且成本更低,但磷酸鐵鋰電池的理論能量密度大概在160 W·h/kg,導致其技術提升空間有限。通過對磁、電、熱耦合優化以及超導、非晶高導低損材料的應用,可有效提高電機功率密度,電機效率目前最高可達95%,功率密度可達3.8~4.0 kW/kg[2]。電機控制器的作用是通過對輸出電流、電壓和頻率的控制,進而控制電機的轉速和轉矩。電控系統伴隨著自動控制理論、電力電子技術、計算機控制技術的深入發展而逐漸成熟,目前,電動重型載貨汽車的電控系統以MOSFET和IGBT為主流算法,電控系統相關技術已經基本成熟。

2 電動重型載貨汽車充電設施需求

根據電動重型載貨汽車的使用特點,設計符合其載重大、功耗高要求的動力電池模塊,才能滿足運輸需求。充電基礎設施建設經過多年的政策扶持,已成規模。但是,由于早期規劃的局限性,產生技術標準不統一、供給和需求未能恰當匹配的問題。對于電動重型載貨汽車而言,一般為用戶、運營商或第三方投資建設的專屬充電樁,多為直流快充。大功率快充設施配置不足成為制約電動重型載貨汽車推廣的重要因素。

充電模式具有顯著的優勢。充電樁的電力供應穩定且充電技術難度較低,建設投入成本低;兼容性好,一般能夠向下兼容;充電樁功率低,接入電網容量小,對電網沖擊小;人工操作安全簡易,無需考慮漏電等設施問題。但其劣勢也很明顯,如充電時間長,運營低效,無法滿足長距離運輸要求,充電模式重型載貨汽車采購成本較同級別燃油車價格高,電池自重較高,降低了載貨量,電池快充加速壽命衰減,電池更換成本高。

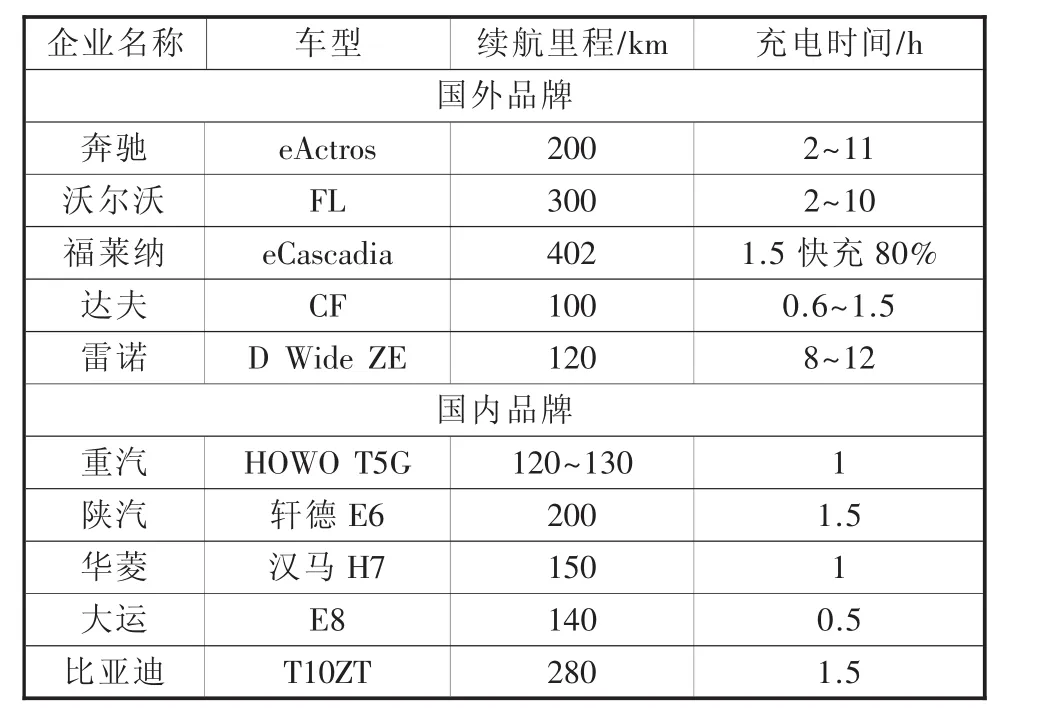

由于純電動重型載貨汽車載重大、功耗高,如采用傳統的充電模式,每天需多次補充電能,補充時間約為2 h,導致運營效率不高。作為城際貨運的主力,重型載貨汽車多行駛于國省干線和高速公路,然而,受動力電池容量和車型的限制,純電動重型載貨汽車的續航里程在200 km以內,加之途徑路線極少建設大功率充電設施,無法實現中長途運輸。國內外品牌純電動重卡車型及充電時間如表1所示。

表1 國內外品牌純電動重卡車型參數

3 電動重型載貨汽車換電模式發展

在補能方面,新能源汽車換電模式和快充模式相比,快充模式在現階段占有了一定優勢,但電壓提升帶來安全性、對電池性能損害的問題,使得其存在發展局限。而換電模式在短時間內限于技術、標準等因素,難以成為市場主流。但從長遠角度來看,部分專家學者認為若突破技術瓶頸,換電模式相較于快充模式更具有一定的戰略意義。

3.1 換電模式的優勢

3.1.1 車電分離 降低購車成本

車電分離可以實現用戶只購買車輛主體,不購買電池,從而大大降低消費者的購車成本。

3.1.2 消除里程憂慮 提升運營效率

服務于沿海港口、大型物流園、礦區等地的重卡、礦卡耗電量高,單日補能次數更多;同時電池容量大,充電時間較長。采用換電后可有效提升運營時間,實現連續運營。重卡電池普遍容量為282 kWh,續航里程150~200 km,按單日行駛里程300~500 km計算,單日需補能2次,快充補能時間為1~1.5 h/次,換電相比快充可為司機節省出2~3 h的工作時長,提升了盈利能力。

3.1.3 延長動力電池壽命 提升安全性

電池由運營商進行統一管理,在適合的溫度下以穩定的電流統一充電,可有效提高電池的安全系數。

3.1.4 利用峰谷電價差降低充電成本

專業電池運營公司可以利用峰谷優惠電價時段和錯峰時段充電,從而實現最大的經濟效益和削峰填谷的社會效益。

3.1.5 催生新的服務業態

未來可能出現網絡預約換電業務,車主通過相關軟件提出換電需求,換電車根據需求及時抵達,提供便捷的換電服務,或可催生新業態。

3.2 換電模式存在的問題

3.2.1 電路接口的可靠性問題

電動汽車面對的是戶外大振動使用環境,電池組在高電壓、大電流、強震動的環境下,其換電接口部件壽命、安全、可靠性是需要考慮解決的問題。

3.2.2 新技術迭代和換代風險

新能源汽車動力電池由小到大的組裝關系為:電芯-模組-電池包。新能源汽車車身與電池結構技術,業內普遍認為大致經歷3個時代,即第1代傳統階段(電芯-模組-電池包-車身)、第2代CTP階段(電芯-電池包-車身)、第3代CTC階段(電芯-車身)。目前新能源汽車基本采用第2代技術,但被視為技術變革又一風口的CTC電池車身一體化的第3代技術,已由特斯拉在柏林工廠正式投產的Model Y車型上實現。換電技術面臨第3代技術的挑戰和擠壓。

3.2.3 龐大的資金壓力與資源調配問題

為了實現換電的優勢,讓車主體驗其便利性,要求換電運營商具備以下必要條件:足夠數量的換電站;投入巨額資金,配備足夠數量的備用電池;協調相關產業鏈、不同廠家技術標準;承擔電池技術迅猛發展帶來迭代和換代技術的風險和不確定性。

3.2.4 安全與責任界定問題

換電模式的發展有可能徹底改變汽車企業、能源企業和消費者的三方結構,出現電池制造商和充電運營商等參與方。在新商業運行模式中,電池的日常維護工作由誰來承擔,當出現安全問題時責任如何界定等都是有待解決的難題。

4 新能源重卡推廣風險及未來發展方向

4.1 重卡換電模式推廣的潛在風險

2020年9月,中汽協、電池產業聯盟、充電聯盟、一汽、上汽、東風等20家企業,成立了車電分離生態圈建設[3],旨在促進換電平臺、技術、電池包等標準的研究和制定。需要對相關企業的產品、車身型式、尺寸進行兼容整合,才能形成統一的換電標準并執行,短時間內難以實現。其次,存在經營風險。換電站的建設及運營是換電模式的核心,面臨審批難度大、選址與配電接入難、建設耗費投資大、換電共享化與智能化推動難、短期投資收益預期少等問題。換電模式應用初期主要集中在城市出租、網約車等公共用車領域,重卡換電剛剛起步,其運營模式、盈利邏輯還未清晰。最后,技術迭代風險。經過電池和汽車生產廠家的試點運營,換電站在運營和技術方面的風險已基本掌握并在可控范圍之內,但隨著新技術的發展和應用也會帶來新的風險。

4.2 新能源重卡未來發展方向

新能源重卡尚處于起步階段,市場也在按照不同的場景需求不斷變化,行業現在還不能將純電作為重卡唯一的發展方向。對于新能源重卡,現在無論是純電動技術、還是氫燃料電池技術,都存在一些技術不成熟之處。未來到底是充電的純電動,是換電的純電動,還是氫燃料電池,亦或是甲醇燃料電池,可能還要隨著技術的發展進一步觀察和探索。根據不同的應用場景,需要制定不同的技術方案,比如:市政環衛與城配物流等適合純電動商用車及換電技術路線;氫燃料電池是長途貨運車輛重點技術方向;增程式技術路線適合中、長途運輸場景。在重載領域,氫燃料電池有一定的優勢,被部分業內人士視為重型商用車的終極路線。

5 結語

山西省僅大運汽車開展了電動重卡的制造,但不完全掌握電池制造、電機制造、電控系統、充換電技術、充換電裝備制造等上下游產業技術,有必要進一步深入開展技術研發和市場調研。宜采用“典型引路”方式,在局部開展試點應用,山西省一些礦區、場區已開始電動重卡應用嘗試,例如智慧交通產業園已結合自身區域、場景特點嘗試電動重卡換電應用探索,其技術經濟等諸多指標尚需一定時間觀察總結。因此,建議審慎開展電動重卡的大面積推廣應用,待典型示范應用取得一定成果、相關技術成熟、盈利模式清晰后,再適時導入中、長距離運輸場景,進行全面推廣。