家庭機器人,重新火了起來?

亞馬遜收購“掃地機之王”

一場家庭機器人的暗戰,正在互聯網公司之間展開。

8月上旬,亞馬遜宣布計劃以全現金交易的方式收購iRobot,作價17億美元。后者以發明機器人掃地機而聞名,公司最初由麻省理工學院人工智能實驗室成員科林·安格、羅德尼·布魯克斯和海倫·格雷納于1990年創立。創立12年后,該公司推出了Roomba,此后成為機器人掃地機的代名詞,截至2021年銷量超過4000萬臺,盡管掃地機器人品牌種類繁多,但iRobot依然是行業標桿。

成立于1990年的iRobot是商業機器人領域最“古早”的玩家之一,其最初的經營目標并非消費級機器人產品,而是瞄準太空領域。iRobot旗下的Genghis六肢仿生機器人誕生于1991年,旨在用于探索月球,此后其部分技術被用于NASA的“旅居者”號火星車。

憑借著在機器人領域的技術積累,iRobot嘗試了大量機器人的落地應用,該公司的第一臺系列通用軍用機器人,設計用于從偵察到排雷和巡邏的廣泛任務。直到2002年,iRobot推出了首款掃地機器人正式進軍消費機器人領域。巧合的是,火星車在工作模式上與掃地機器人幾乎一樣:識別地形并行走,探測障礙物并進行躲避、翻越等動作,尋找目標(垃圾),針對性的開啟工作模式(清掃吸塵)。憑借著超前地技術和市場意識,iRobot很快便奠定全球掃地機器人龍頭的地位。

另一方面,互聯網時代推動下的智能家居發展多年,市場還沒完全打開。我們只知道飛利浦Hue燈泡、安卓電視、智能音箱、語音窗簾就在室內,但并沒高頻次應用。亞馬遜這類科技先驅,顯然需要一個強有力的品牌來推進智能家居落地普及。

在此之前,亞馬遜的智能音箱Echo的銷量已經超過了競爭對手蘋果和谷歌,根據分析公司Strategy Analytics的數據,在截至3月份的三個月里,其銷量估計為990萬部。此外,該公司還在2018年斥資10億美元收購了視頻門鈴制造商Ring,并在一年后收購了WiFi公司Eero。亞馬遜去年高調推出了家用機器人Astro,只是銷量不佳。

家庭機器人在一定程度上可以了解客戶的房間結構,現在這項任務將落在iRobot身上。對于亞馬遜這樣的公司來說,客戶的家庭地圖為營銷人員提供了大量數據——房子的大小代表了你的收入水平;鋪滿玩具的地板意味著你可能有孩子;一個沒有很多家具的家庭可能有著潛在購買需求。

亞馬遜設備公司高級副總裁戴夫·林普認為:“與iRobot團隊合作,將實現更多創新發明,未來Roomba會與Alexa(亞馬遜智能化系統,是一名女性語音助手)功能銜接,并高效利用AWS服務器。”

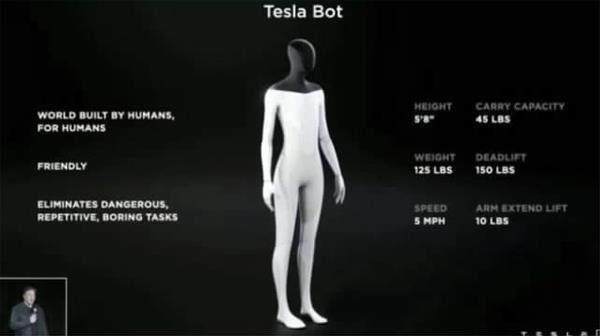

重被拉回賽道的人形機器人

在過去的幾周里,人形機器人著實火了一把。特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克宣布于9月30日(原定于8 月19日后推遲)舉辦第二屆“人工智能日”,其中包括“特斯拉人形機器人計劃”,該計劃被稱為“特斯拉擎天柱人形機器人”,他預計初代機器人將于2023年開始生產,能夠執行諸如接送食品雜貨等任務。由于特斯拉的影響力,人形機器人關注度暴增,讓各大科技廠商也開始秀出研發中的“準新品”。

除了特斯拉,以家電產品“出圈”的戴森也表示在做人形機器人,目前已發布的是一款能拿起漂白劑、夾起盤子的機械臂。戴森的愿景是,在未來10年內推出可以做家務的人形機器人。憑借掃地機器人、吹風機和吸塵器等產品在家庭服務領域積累的經驗和技術,打造下一個更高效替代人力的家電產品或許是戴森的邏輯。

國內數碼品牌廠商中,小米剛發布了全尺寸人形仿生機器人CyberOne,這是繼去年小米仿生四足機器狗Cyberdog后,機器人Cyber家族的新成員。據小米CEO雷軍介紹,CyberOne高1.77米,重52kg,采用小米自研全身控制算法,協調運動21個關節自由度,但目前演示形態看起來還處于很初級的階段。

在眾多的品牌中,目前消費者夠得著的產品可能當數亞馬遜Astro。作為亞馬遜Day 1 Editions 計劃的一部分, Astro機器人正被交到消費者手中,但同時公司面臨一個問題:如何教會消費者使用它?

Astro使用Ring Protect Pro應用程序在家中巡邏,可打開潛望鏡攝像頭(類似于360全景+拍攝桿)查看環境,在“離開模式”時檢測身份不明的人,在聽到玻璃破碎等聲音時發送警報等等。如果用戶在晚上聽到狗叫,可以發送指令讓Astro 看看發生了什么。此外,Astro與Alexa Together 合作,可以為年邁的親人提供遠程護理,或為行動不便或其他殘疾的人提供護理,這些功能對于陪伴機器人來說定位非常明晰。

不過其產品團隊比較務實:“有很多功能從實際的角度來看,目前尚無法添加。例如Astro雖然像人,但腳的部分還是輪胎,不會爬樓梯,增加產品的復雜程度只會使其成本過高,我們不得不做出這樣的取舍。本來希望潛望鏡相機再高一點,也不得不妥協,因為要盡量讓設備保持小巧。產品團隊還希望 Astro 能夠更快地移動,以目前的速度也要權衡,安全非常重要。

特斯拉擎天柱人形機器人計劃將于9月30日推出原型機

當用戶不在家時,Astro 會監控房屋

機器人復興的思考

機器人走向家用市場,是否意味著我們正處于家用機器人復興的邊緣?這或許代表未來的趨勢,但它不會在一夜之間實現。將更復雜的機器人品種轉化為實際產品并不容易,因為智能機器人的成本不會便宜。

產業人士分析,人形機器人可能的硬件解決方案包括動力總成系統、智能感應系統、結構件、線束和連接器、面罩玻璃等其他零散單元。其中,減速器、伺服系統、控制系統解決機器人的“運動”問題。智能感應系統包括毫米波雷達、圖像傳感器、溫度傳感器等多種傳感器,以及FSD芯片、算力芯片等計算系統,充當機器人的“眼睛”和“大腦”,有些元件和目前的自動駕駛汽車功能差不多。

上游零部件在總成本中占比最高,盈利水平最強。動力總成系統成本占人形機器人總成本的35%,是價值量最高的部分;其次是智能感應系統,占人形機器人總成本的25%,這足以讓 Gartner數據分析師們相信,這類機器人“距離早期的主流采用還有 6 到 8 年的時間”。