擋水埂對棄土場雨水資源利用的影響研究

劉 燕,周建海

(甘肅省水土保持科學研究所,甘肅 蘭州 730020)

1 引言

隨著用水壓力與日俱增,雨水資源利用越來越受到人們的重視,特別是在人口快速增長、水資源緊缺的城市,多種雨水資源利用的技術和方式被開發和應用[1~3]。以徑、集、滲、儲、蓄、凈為一體的海綿城市雨水生態系統,在很多城市陸續建成[4~6]。在水土流失非常嚴重的西北黃土高原區,雨水資源利用更為重要,有研究表明,通過調整植被類型,雨水資源可基本滿足植被恢復耗水需求,這在一定程度上緩解了水資源的供需矛盾[7]。充分利用雨水資源對干旱的西北黃土高原區具有非常重要的意義[8],一些學者對黃土高原區不同類型的雨水資源利用進行了研究,比如,周媚芳對梯田果園集水補灌技術進行試驗研究,可提升果園雨水利用效率9.7%~19.7%[9]。余海龍等[10]在闡述雨水資源利用各階段技術的基礎上,分析了雨水資源利用對區域水土保持的意義。高學睿等[11]利用基于分布式水文模擬技術的雨水資源潛力模型,對當地的雨水資源化潛力進行評價,雨水資源可以基本滿足區域植被恢復的用水需求。趙旗[12]構建SWAT分布式水文模型定量評估研究區雨水資源化潛力,分析了未來研究區雨水資源化潛力的時空演變趨勢。一些學者對棄土場水土保持工程進行了研究,比如,楊世君等提出棄土場邊坡柔性生態修復技術,為黃土高原棄土場水土流失治理提供了更多選擇[13]。然而,擋水埂作為棄土場常見的水土保持措施,關于擋水埂對棄土場雨水資源利用影響的研究,目前還沒有系統的科學認識。

鑒于此,本文以“中蘭客專”的3個棄土場為研究對象,每個棄土場選擇一定數量的樣地,測定雨季前后擋水埂內和擋水埂上土壤含水率,分析擋水埂對工程建設項目棄土場雨水利用的影響,以期為研究區的棄土場水土流失治理提供參考。

2 材料與方法

2.1 研究區概況

“中蘭客專”(銀蘭高鐵中衛-蘭州段)沿線屬于以中度水力侵蝕為主、兼具輕度風力侵蝕的西北黃土高原區,原地表平均土壤侵蝕模數約為3000 t/(km2·a)。線路所經白銀市的靖遠縣、蘭州市的西固區和七里河區屬于甘青寧黃土丘陵國家級水土流失重點治理區;白銀市的白銀區、靖遠縣、平川區和蘭州市的皋蘭縣、蘭州新區、永登縣、西固區、七里河區屬甘肅省水土流失重點治理區。沿線地貌類型主要為中低山丘陵區,土壤類型主要為黃綿土、灰鈣土和黑爐土[14]。植被類型為溫帶荒漠植被,沿線河流屬于黃河流域[15]。項目區地處中溫帶干旱和半干旱氣候區,年平均氣溫7.4~9.5 ℃,年降水量176.5~319.6 mm,年平均蒸發量1457.7~1974.2 mm;年平均風速0.9~2.4 m/s[16]。

2.2 試驗設計

經野外調研和篩選,在“中蘭客專”沿線選取3個棄土場進行土壤含水率的測定,分別是區間路基52#棄土場、雙廟溝棄土場和白銀南4號棄土場。使用土壤水分速測儀測定擋水埂內和擋水埂上0~15 cm土層的土壤含水率,每塊樣地均勻布設10個采樣點,每個采樣點進行3次測量后取平均值,得到每塊樣地的0~15 cm土層的土壤含水率。研究區的降雨主要集中在6~8月份,分別在2021年4月底和8月底進行土壤含水率的測定,得出研究區雨季前后擋水埂內和擋水埂上的0~15 cm土層的土壤含水率。

2.3 數據處理

對每塊樣地的10個采樣點實測土壤含水率取平均值,計算雨季后相比雨季前擋水埂內0~15 cm土層土壤含水率的增長率。分別計算雨季前后擋水埂內相比擋水埂上0~15 cm土層土壤含水率的增長率,分析擋水埂對棄土場土壤含水率的影響。

3 結果與分析

3.1 雨季前后棄土場土壤含水率變化

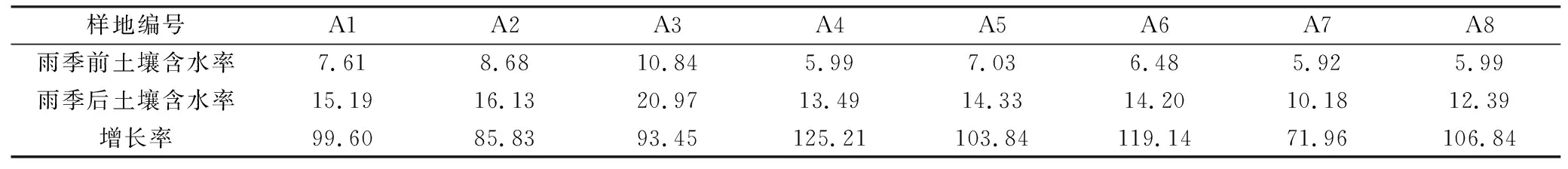

3.1.1 區間路基52#棄土場雨季前后土壤含水率變化

區間路基52#棄土場的整治時間是2018年11月份到2020年5月份,田塊12 m×12 m,擋水埂寬40 cm,高20 cm。選擇8塊樣地進行0~15 cm土層土壤含水率測定,標號為樣地A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8。使用土壤水分速測儀,每塊樣地均勻布設10個采樣點,每個采樣點進行3次測量后取平均值,分別計算這8塊樣地雨季前后擋水埂內0~15 cm土層土壤含水率的增長率,計算結果如表1所示,區間路基52#棄土場8塊樣地的土壤含水率均在雨季后大幅增長,增長率在71.96%~125.21%,增長幅度較高。

表1 區間路基52#棄土場雨季前后0~15 cm土層土壤含水率 %

3.1.2 雙廟溝棄土場雨季前后土壤含水率變化

雙廟溝棄土場的整治時間是2018年11月到2019年10月份,田塊12 m×12 m,擋水埂寬50 cm,高20 cm。選擇4塊樣地進行土壤含水率測定,標號為樣地B1、B2、B3、B4。使用土壤水分速測儀,每塊樣地均勻布設10個采樣點,每個采樣點進行3次測量后取平均值,分別計算這4塊樣地雨季前后擋水埂內0~15 cm土層土壤含水率的增長率,計算結果如表2所示,雙廟溝棄土場4塊樣地的土壤含水率均在雨季后大幅增長,增長率在88.28%~110.99%,增長幅度較高。

3.1.3 白銀南4#棄土場雨季前后土壤含水率變化

白銀南4號棄土場的整治時間是2019年10月份到2020年6月份,田塊10 m×10 m,擋水埂呈梯形狀,上底寬30 cm,下底寬50 cm,高30 cm。選擇4塊樣地進行土壤含水率測定,標號為樣地C1、C2、C3、C4。使用土壤水分速測儀,每塊樣地均勻布設10個采樣點,每個采樣點進行3次測量后取平均值,分別計算這4塊樣地雨季前后擋水埂內0~15 cm土層土壤含水率的增長率,計算結果如表3所示,白銀南4#棄土場4塊樣地的土壤含水率均在雨季后大幅增長,增長率在91.92%~128.72%,增長幅度較高。

表2 雙廟溝棄土場雨季前后0~15 cm土層土壤含水率 %

表3 白銀南4#棄土場雨季前后0~15 cm土層土壤含水率 %

以上3個棄土場所有樣地的擋水埂內0~15 cm土層土壤含水率均在雨季后大幅增長,說明雨水資源對于研究區棄土場有非常重要的意義,在干旱的西北黃土高原區,利用雨水資源對于棄土場水土流失防治是非常必要的,良好的水源涵養能力也為棄土場配套的植物措施提供更好的生長條件。另外,區間路基52#棄土場和雙廟溝棄土場的田塊規格和擋水埂高度均相同,只有擋水埂的寬度不同,雨季后土壤含水率的增長率沒有顯著差別,白銀南4#棄土場的田塊規格和擋水埂形狀均與前述2個不同,但雨季后土壤含水率的增長率亦沒有顯著差別。

3.2 擋水埂對棄土場土壤含水率的影響

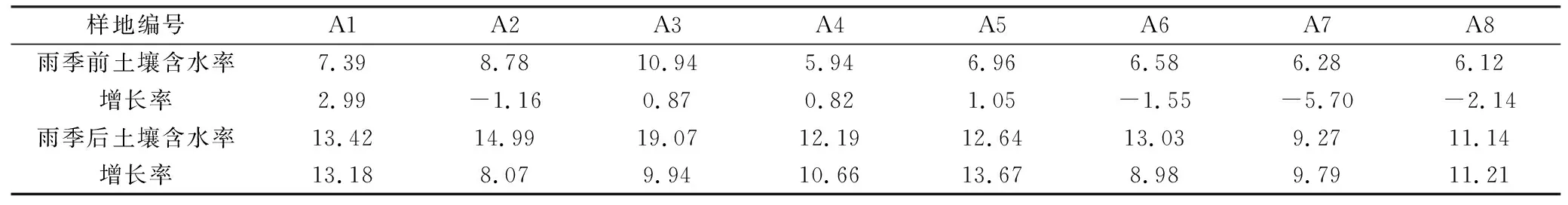

3.2.1 擋水埂對區間路基52#棄土場土壤含水率的影響

選擇的8塊樣地與前述測量擋水埂內土壤含水率相同,分別測量這8塊樣地雨季前后擋水埂埂上土壤含水率,并計算雨季前后擋水埂內土壤含水率相比擋水埂上土壤含水率的增長率,結果見表4。雨季前區間路基52#棄土場擋水埂內相比擋水埂上土壤含水率的變化幅度不大,增長率為-5.70%~2.99%,說明雨季前擋水埂內和擋水埂上的土壤含水率沒有明顯差異。雨季后區間路基52#棄土場擋水埂內相比擋水埂上土壤含水率的變化幅度較大,增長率為8.07%~13.67%。

表4 區間路基52#棄土場雨季前后擋水埂上0~15 cm土層土壤含水率 %

3.2.2 擋水埂對雙廟溝棄土場土壤含水率的影響

選擇的4塊樣地與前述測量擋水埂內土壤含水率相同,分別測量這4塊樣地雨季前后擋水埂埂上土壤含水率,并計算雨季前后擋水埂內土壤含水率相比擋水埂上土壤含水率的增長率,結果見表5。雨季前雙廟溝棄土場擋水埂內相比擋水埂上土壤含水率的變化幅度不大,增長率為-2.60%~4.19%,說明雨季前擋水埂內和擋水埂上的土壤含水率沒有明顯差異。雨季后雙廟溝棄土場擋水埂內相比擋水埂上土壤含水率的變化幅度較大,增長率為8.70%~12.52%。

表5 雙廟溝棄土場雨季前后擋水埂上0~15 cm土層土壤含水率 %

3.2.3 擋水埂對白銀南4#棄土場土壤含水率的影響

選擇的4塊樣地與前述測量擋水埂內土壤含水率相同,分別測量這4塊樣地雨季前后擋水埂埂上土壤含水率,并計算雨季前后擋水埂內土壤含水率相比擋水埂上土壤含水率的增長率,結果見表6。雨季前雙廟溝棄土場擋水埂內相比擋水埂上土壤含水率的變化幅度不大,增長率為-1.49%~2.63%,說明雨季前擋水埂內和擋水埂上的土壤含水率沒有明顯差異。雨季后雙廟溝棄土場擋水埂內相比擋水埂上土壤含水率的變化幅度較大,增長率為9.00%~12.05%。

表6 白銀南4#棄土場雨季前后擋水埂上0~15 cm土層土壤含水率 %

以上3個棄土場所有樣地擋水埂內相比擋水埂上的0~15 cm土層土壤含水率,雨季前沒有顯著差異,雨季后增長率較高,說明擋水埂可以有效地利用雨水資源,對防治水土流失有非常重要的意義。另外,擋水埂蓄集雨水為棄土場的植物措施補充水分,有利于區域生態環境的修復。擋水埂施工簡便,建設成本較低,是一種性價比較高的水土保持工程措施。

4 結論

(1)研究區所有樣地的擋水埂內0~15 cm土層土壤含水率均在雨季后大幅增長,增長幅度高達71.96%~128.72%,對于干旱半干旱地區的建設工程項目棄土場整治,有效地利用雨水資源對于棄土場水土流失防治是非常必要的。

(2)研究區所有樣地擋水埂內相比擋水埂上的0~15 cm土層土壤含水率,雨季前沒有顯著差異,雨季后增長率較高,增幅為8.07%~13.67%,擋水埂對棄土場雨水資源利用具有積極的作用,良好的涵養水源為植被恢復提供有利條件。

相關結果可為西北黃土高原區生產建設項目棄土場水土流失防治提供參考,今后將進一步加強不同深度不同季節的棄土場土壤水分對雨水的響應機制,深化對棄土場水土流失防治技術的認識。