朔黃鐵路不同季節軌溫變化特征分析

張 娣,張金滿,楊琳晗

(河北省氣象服務中心,河北 石家莊 050021)

1 引言

朔黃鐵路是“神華集團”路網神黃(神木-黃驊)鐵路中的一段,西起山西朔州,東至河北黃驊港,全長約600 km,是我國西煤東運第二大通道,在全國鐵路網中占有非常重要的地位。朔黃鐵路沿線地形復雜,途徑山地、盆地、平原、港口等不同地理環境,災害性天氣頻發。強降雨造成的滑坡、泥石流等地質災害嚴重威脅著地基的安全;雷電容易引發輸電系統的安全;鋼鐵在低溫嚴寒的天氣條件下會變脆,在極端高溫的條件下可能導致金屬導軌、導線膨脹,脹軌發生風險較大時,需要采取限速命令[1~3];鐵軌溫度的增加也可能影響導軌的摩擦系數,環境溫度的冷暖驟變嚴重影響著鐵軌溫度等設施。相對復雜多變的自然環境,確保因氣象因素造成的鐵路交通運輸安全以及鐵路災害事故等損失降到最低仍是目前我們需要面臨的重要課題。

近年來,鐵路與氣象部門在氣象防災減災工作上開展了卓有成效的合作,氣象防災減災能力明顯增強,鐵路氣象災害監測預報預警能力不斷增強。針對鐵路水害[4~7]、風災[8~10]的研究較多,湯懋蒼等[11]分析了青藏鐵路沿線的季節劃分及其溫度變化,李棟梁等[12]對青藏鐵路沿線氣溫、地溫進行了研究分析,張向民等[13]首次對青藏鐵路開展軌溫和氣溫的試驗,分析了其變化特征,徐玉坡等[14]詳細分析了軌溫、梁溫、環境溫度三者之間的關系,但是對不同地形鐵軌溫度的研究甚少,因此開展針對不同地形軌溫的變化特征分析非常必要。分析不同地形條件下軌溫的季節變化和日變化特征,統計軌溫的最大值、最小值出現的時間規律,研究鐵軌溫度的變化規律,探索鐵軌溫度的預報技術,對開展針對性、專業性的鐵路氣象服務,減少低溫、高溫災害對鐵路運輸的影響,保障鐵路交通運輸安全具有非常重要的意義。

2 數據來源與說明

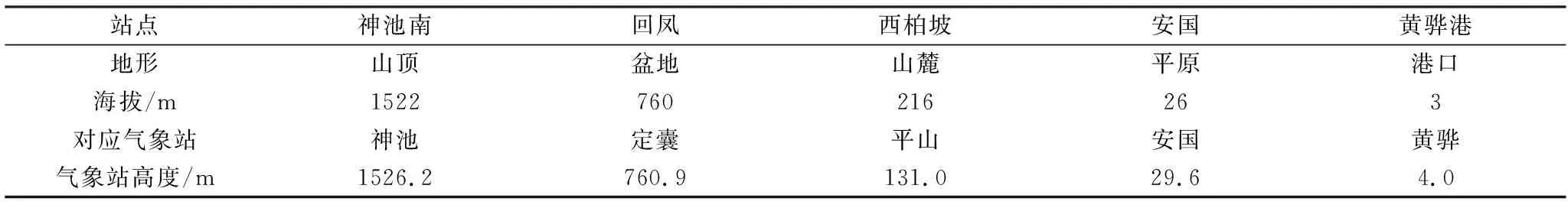

鐵軌溫度數據資料來自朔黃鐵路沿線自有氣象觀測站,經過實地考察勘探,根據地形、海拔、觀測站環境可行性等因素,最終選取具有代表性的神池南、回鳳、西柏坡、安國、黃驊港5個車站的軌溫資料,地形、海拔信息見表1。氣象站資料根據臨近原則選取離鐵路站點最近的國家氣象站,最終選取神池、定囊、平山、安國、黃驊港5個氣象站的氣溫資料。選取2017年6月1日至2019年5月31日的逐小時數據,3~5月份為春季,6~8月份為夏季,9~11月份為秋季,12月至翌年2月為冬季。

表1 鐵路沿線氣象觀測站情況

3 不同地形軌溫與氣溫的季節變化特征

朔黃鐵路自西向東橫跨山西、河北兩省,西起山西神池,海拔1522.0 m,東至河北黃驊港,海拔4.0 m,地形復雜多變,囊括了山地、盆地、平原、港口等不同地理環境,不同地形、不同海拔高度條件下軌溫、氣溫變化特征有一定的差異。

3.1 不同地形、不同季節日平均軌溫分析

表2給出了不同地理環境條件下不同季節的日平均軌溫值,可以看出,不同季節的日平均軌溫的大小排序均為平原>港口>山麓>盆地>山地,主要是由于受到海拔高度的影響,海拔越高,軌溫越低,與氣溫隨高度的變化規律一致;平原與港口地區相比,平原較港口地區海拔高23 m,但各個季節內陸地區的日平均軌溫較港口地區高約2 ℃,這主要是由于港口地區周圍海水的比熱容比較大,在同樣受熱或遇冷的條件下,港口地區的氣溫變化就不像內陸地區氣溫變化得那樣劇烈,軌溫與氣溫變化一致,同時這與港口地區風力較大也有一定的關系。

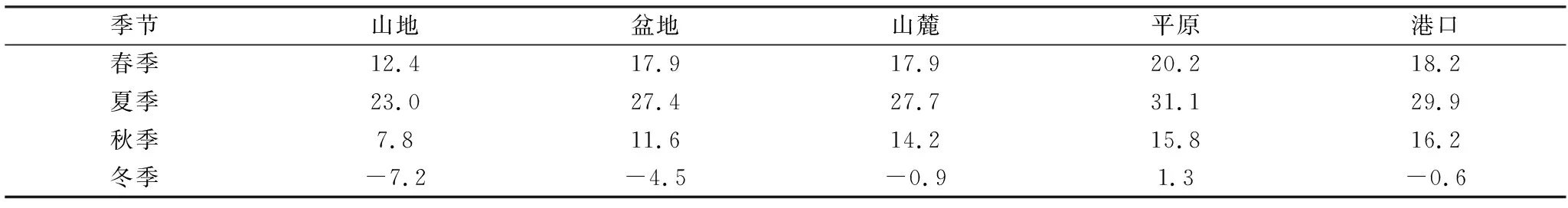

表2 不同地形、不同季節的日平均軌溫 ℃

3.2 不同地形、不同季節軌溫、氣溫的日變化特征

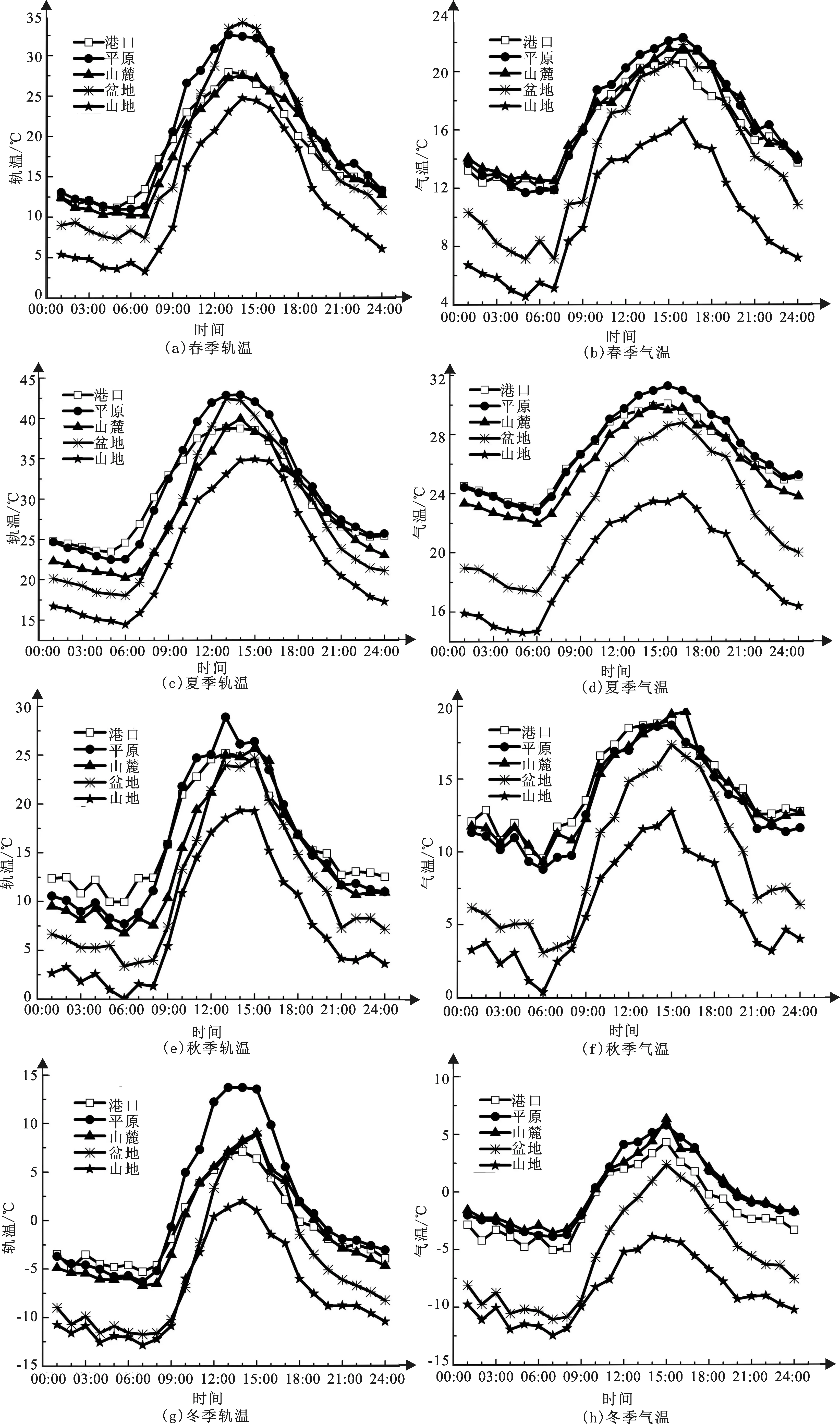

氣溫的日變化主要受當地獲得的太陽輻射日變化的影響,與所在緯度、地形、季節、下墊面性質等密切相關[15],軌溫的日變化亦是如此,軌溫、氣溫的日變化均是隨著太陽輻射的急劇變化而變化,與日出、日落的時間變化有密切聯系[16],軌溫還受到鋼軌導

熱性的影響。圖1給出了鐵路沿線山地、盆地、山麓、平原、港口環境下軌溫和氣溫的季節變化特征。可見不同地形條件下,不同季節軌溫、氣溫具有明顯的日變化分布特征曲線,而且兩者的日最小值、日最大值也存在較大的差異。

圖1 不同地形軌溫、氣溫的日變化特征

分析不同地理條件下軌溫、氣溫最小值和最大值出現的時間發現:軌溫的日變化幅度大于氣溫的日變化幅度,主要與鋼軌強導熱性特性有關。不同地形條件下,軌溫和氣溫最小值出現時間較為一致,均出現在日出前,一般在5:00~7:00,受季節、海拔、地形等影響,出現時間可能提前或推后,這是由于晚上沒有太陽輻射,軌溫主要受環境溫度的影響。軌溫最大值出現時間為13:00~14:00,而氣溫在15:00~16:00達到最大值,氣溫的最大值出現時間要滯后于軌溫,分析原因,白天日出后,太陽輻射逐漸加強,由于鋼軌的熱傳導原理,鋼軌的吸熱能力較強,軌溫升溫率大于氣溫的升溫率。

分析軌溫的日變化,發現不同季節、不同地形條件下日平均最低軌溫大小排序一致,均為港口>平原>山麓>盆地>山地;而日最高軌溫有一定的季節差異:春季,不同地形條件下日最高軌溫排序為:盆地>平原>港口>山麓>山地;夏季為:平原>盆地>山麓>港口>山地;秋季為:平原>山麓>港口>盆地>山地;冬季為:平原>山麓>盆地>港口>山地。夏秋冬季節,平原地區日平均最高軌溫最大,而在春季盆地區日平均最高軌溫最大,為34.1 ℃,較平原地區高約1.5 ℃,因為春季,太陽輻射較強,盆地地區地勢凹陷,周圍山坡環繞,氣流不通,湍流交換較弱,相對濕度較小,白天在強烈陽光照射下,軌溫急劇升高。夏季,盆地地區日平均最高軌溫為42.9 ℃,較平原地區低約0.5 ℃。一年中山地地區日最高軌溫最小,海拔高,山地受熱面積小,風速較大,因此軌溫最小。

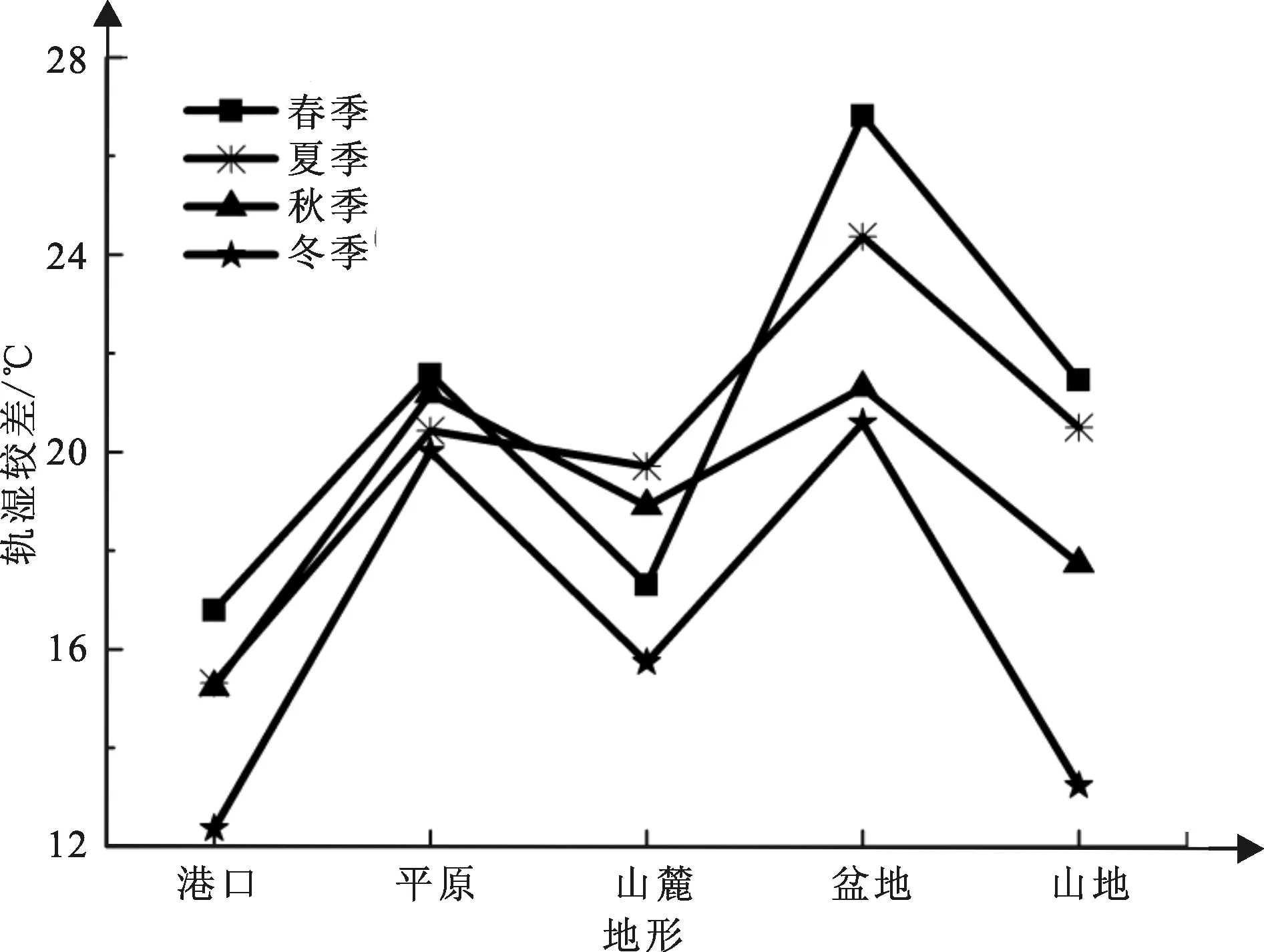

3.3 不同地形、不同季節的軌溫日較差

圖2給出了鐵路沿線不同地理環境條件下軌溫日較差的季節變化特征。可以直觀看出一年中軌溫日較差變化為春季>夏季>秋季>冬季,盆地和山地的季節波動幅度較大,平原地區波動幅度最小。主要是受到當地太陽高度角的影響。夏季雖然太陽高度角大,日照時間長,白天溫度高,但是由于白晝時間長,冷卻降溫時間較短,夜間溫度也比較高,所以夏季氣溫日較差小于春季。

一年中,盆地地區的軌溫日較差最大,在20.6~26.8 ℃;平原地區次之,在20.1~21.6 ℃;港口地區最小,在12.4~16.8 ℃。不同地形條件下軌溫日較差大小為:春季,盆地>平原>山地>山麓>港口;夏季,盆地>平原>山地>山麓>港口;秋季,盆地>平原>山地>山麓>港口;冬季,盆地>平原>山麓>山地>港口。比較平原和盆地,春夏季節,盆地比平原地區高約4~5 ℃,秋冬季節,盆地比平原高約0.5 ℃;比較山地和山麓,春季,山地軌溫日較差比山麓地區高約4 ℃,夏季山地比山麓地區高0.8 ℃,秋冬季節,山地軌溫日較差比山麓分別低約1.2 ℃、2.4 ℃。地形復雜,受熱力、動力綜合影響,而且不同下墊面的比熱特性和對太陽輻射的吸收能力不同,影響軌溫日較差的變化。盆地地區地勢相對較低,通風條件受到限制,熱量不易流失,白天軌溫升溫速度相對較快,軌溫較高;夜間冷空氣沿山坡下沉匯集到盆地,加之輻射冷卻作用,夜間軌溫降溫速度也較快,導致夜間軌溫較低,因此,盆地地區日較差最大。港口地區地勢低平、受水汽、氣溶膠等影響,白天大氣對太陽輻射的削弱作用強,同時又有流動、蒸發等特性,軌溫升溫速度較慢,晚上大氣逆輻射強,軌溫降溫率也較慢,因此軌溫日較差最小。山地地區由于海拔高、面積小的原因,春季,太陽輻射強,空氣相對稀薄,白天到達地面的太陽輻射大,夜間大氣逆輻射弱,所以春季山地地區軌溫日較差遠大于山麓地區;而冬季,西北空氣活動頻繁,氣流過山到達山麓地區時,由于氣流下沉而絕熱增溫,山麓地區軌溫升溫率較大,白天軌溫較高,夜間軌溫相差不大,所以山麓地區軌溫日較差大于山地地區[17,18]。

圖2 不同地形軌溫日較差季節變化特征

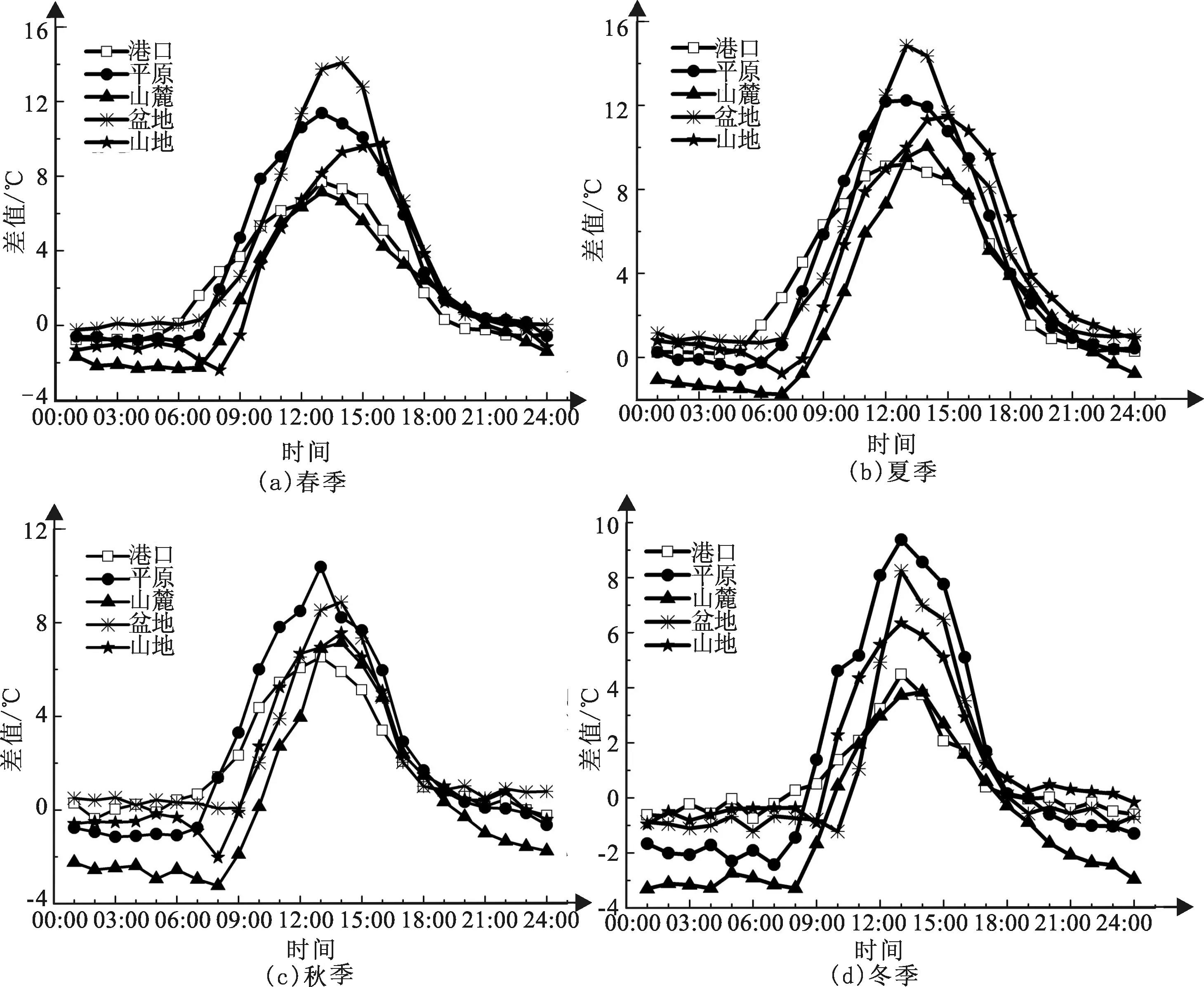

4 不同地形軌溫與氣溫差值的季節變化特征

從圖3可以明顯看出,不同地形條件下軌溫與氣溫的差值(δ)的最大值出現時刻一般為13:00~14:00,與軌溫最大值出現時間一致,山地地區δ出現時間相對較晚,春季出現在16:00,夏季和秋季出現在15:00;δ的最小值一般出現在日出前,略有波動。

不同地形條件下,軌溫與氣溫的差值呈現季節變化規律:δ的日變化幅度春季在-2.7~14.1 ℃之間;夏季在-1.8~14.9 ℃之間;秋季在-3.2~10.4 ℃之間;冬季在-3.3~9.4 ℃之間。由于鋼軌的熱傳導原理,鋼軌的吸熱能力較強,白天日出后,隨著太陽輻射的加強,軌溫升溫率大于氣溫的升溫率,軌溫高于氣溫,且軌溫與氣溫的差值隨著升溫率差距的增大而增加,在13:00~14:00達到最大值;隨著太陽輻射的逐漸減弱,軌溫與氣溫的差值隨著升溫率差距的減小逐漸變小;日落后,無太陽輻射作用,由于鋼軌的導熱性,夜間軌溫要低于氣溫。

圖3 不同季節、不同地形軌溫與氣溫差值(δ)的日變化特征

δ最大值在夏季最大,春季次之,冬季最小,主要受太陽輻射和鋼軌導熱性強的影響。不同地形條件下最大值排序為:春季,盆地>平原>山地>港口>山麓:盆地為14.1 ℃;平原11.4 ℃;山地為9.8 ℃;港口7.7 ℃;山麓7.2 ℃;夏季,盆地>平原>山地>山麓>港口:盆地為14.9 ℃;平原12.2 ℃;山地11.5 ℃;山麓在10.0 ℃;港口9.2 ℃。秋季,平原>盆地>山地>山麓>港口:平原10.4 ℃;盆地8.9 ℃;山地7.6 ℃;山麓7.2 ℃;港口6.5 ℃。冬季,平原>盆地>山地>港口>山麓:平原9.4 ℃;盆地8.2 ℃;山地6.3 ℃;山麓3.8 ℃;港口4.5 ℃。比較盆地與平原地區,在春夏季節,盆地最大值比平原高約2.7 ℃,秋冬季節,平原比盆地高1.3 ℃;比較港口與山麓地區,春冬季節,港口較山麓高約0.6 ℃,夏秋季節,山麓比港口高約0.7 ℃。最小值一般為冬季最大,夏季最小,波動幅度不大,在-3.4~0.7 ℃之間;盆地和港口地區相對較大,山麓地區最小。

5 結論

通過對朔黃鐵路自有自動氣象站鐵軌溫度數據以及鐵路沿線周邊的國家氣象觀測站2017年6月1日至2019年5月31日的逐小時氣溫數據資料,統計分析了山地、盆地、山麓、平原、港口5種不同地形、海拔等地理環境條件下軌溫與氣溫的季節變化和日變化特征規律。具體結果如下:

(1)不同季節軌溫的日均值大小為平原>港口>山麓>盆地>山地,與氣溫隨高度的變化規律一致。

(2)軌溫、氣溫日最小值均出現在日出前,一般在5:00~7:00,軌溫最大值出現時刻為13:00~14:00,而氣溫在15:00~16:00達到最大值,氣溫的最大值出現時間要滯后于軌溫;不同季節、不同地形條件下日最低軌溫大小均為:港口>平原>山麓>盆地>山地;而日最高軌溫不同地形條件下有一定的季節差異,夏秋冬季節,平原地區日平均最高軌溫值最大,而在春季盆地地區日平均最高軌溫值最大,較平原地區高約1.5 ℃。

(3)不同地形條件下,軌溫日較差變化為:夏季>春季>秋季>冬季,盆地和山地的季節波動幅度較大,平原地區軌溫日較差季節變化幅度最小。一年中,盆地的軌溫日較差最大,在20.6~26.8 ℃;平原地區次之,在20.1~21.6 ℃;港口地區最小,在12.4~16.8 ℃;比較山地和山麓地區軌溫日較差,在秋冬季節,山地<山麓,春夏季節,山地>山麓。

(4)軌溫與氣溫差值最大值一般出現在13:00~14:00,夏季最大,春季次之,冬季最小。春夏季節,盆地比平原高約2.7 ℃,秋冬季節,平原比盆地高約1.3℃;冬春季節,港口較山麓高約0.6 ℃,夏秋季節,山麓比港口高約0.7 ℃。

研究鐵軌溫度的季節變化和日變化規律,對探索鐵軌溫度的預報技術、保障鐵路交通運輸安全具有一定的指示意義。