并行電法在河道水閘基礎探測中的應用

趙 鵬

(上海元易勘測設計有限公司, 上海 201203)

1 引言

內河航運作為物流運輸中重要的貨運方式之一,有著運輸成本低、運量大、建設維護成本低等特點。河道水閘作為內河航運系統中的重要組成部分,通過控制閘門的開啟關閉,達到調節水位的目的,以滿足通航的需要。隨著使用時間的增加,河道水閘會相繼出現水工結構混凝土表面開裂及露筋等現象,同時伴隨著機電設備陳舊、老化情況嚴重以及周邊環境變化等現象的產生,導致了病險水閘的出現,會嚴重影響內河航運系統的安全運行[1]。對于存在嚴重病險、無法繼續維護使用的水閘,解決方法往往是選擇拆除。但病險水閘通常無法完全拆除,一般會在河底遺留部分建筑基礎。遺留的水閘建筑基礎會使在河道航行的貨運船只面臨擱淺等潛在風險,嚴重時甚至可能危害行駛安全,因此解決遺留的水閘建筑基礎問題是十分必要的。

楊超等[2]通過在上海某待建住宅場地內進行高密度電法的實驗研究,結合工作地區的工程地質特征,分析得出高密度電阻率法可以準確反映地下建筑基礎的分布邊界。陳斌等[3]在大灣區珠海口成功完成了海上高密度電法探測的研究實驗,實現了高密度電法在復雜海域環境下的大深度高效率測量,也進一步驗證了高密度電法在水域應用方面效果顯著。

基于此,本文以某河道水閘拆除后遺留的建筑基礎為研究對象,在目標河道區域進行并行電法勘探,研究河道水閘建筑基礎在并行電法實際應用中的響應效果,并從正演的角度出發,通過建立河道水閘建筑基礎的電阻率正演模型,對比分析正演模型與實際響應效果,獲得河道水閘建筑基礎的基本位置信息及形態,驗證并行電法在河道水閘建筑基礎探測中的有效性。

2 工程概況及測線布置

探測區為某水上航道(圖1),河面寬約35 m,水流間歇緩急,有利于高密度電法工作的開展。本次高密度電法測量采用HZE11I型并行高密度電法儀,采用溫納α裝置,電極道數為64道,極距2 m。根據已有資料布設測線,原水閘橫跨河道,并行電法測線斜穿河面,穿過原水閘位置。

3 地球物理條件

表征巖土介質的地球物理性質為電阻率,表1為不同巖土介質的電阻率變化范圍。不同巖土介質存在電阻率的物性差異是地球物理工作開展的前提條件。

圖1 河道現場俯視

河道所在地區是由河流攜泥沙在入海口處淤積、逐漸擴大形成的三角洲,主要由粘性土、粉性土及砂性土組成,探測深度范圍內各土層主要分布特點及電阻率特征為:表層為雜填土,夾雜有混凝土等建筑垃圾,深度不一,電阻率的變化范圍在11.24~32.5 Ω·m;雜填土之下為粉質粘土,電阻率的變化范圍在12~21.9 Ω·m;粉質粘土下層為淤泥質粉質粘土及粘質粉土夾層,淤泥質粉質粘土的電阻率的變化范圍在3.8~7.6 Ω·m;粘質粉土的電阻率的變化范圍在6.1~13 Ω·m。河水的電阻率變化范圍在0.1~100 Ω·m,混凝土的電阻率變化范圍在40~4000 Ω·m。通過對比該河道地區不同巖土介質的電阻率,可知該河道地區的土層、河水與原水閘混凝土建筑基礎之間存在較大的電阻率物性差異,因而可以通過對比電阻率差異來圈定混凝土異常帶,進而推斷出是否存在水閘建筑基礎及其空間位置[4~10]。

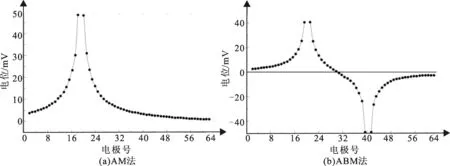

4 并行電法的探測原理

并行電法是以高密度電法為技術基礎發展而來的,每個電極都集成獨立的A/D模數轉換器及開關裝置,實現所有電極的并行激勵及采集,采用分布式并行智能電極電位差信號采集方法,可以讓所有電極自動實現全排列組合,使得單位時間內采集的數據量得到極大地提升,提高了工作效率。并行電法主要采用單極供電(AM法)和偶極子供電(ABM法)2種工作模式來完成野外數據采集與處理(圖2)[11~17]。

表1 不同巖土介質的電阻率變化范圍

5 正演模型及應用分析

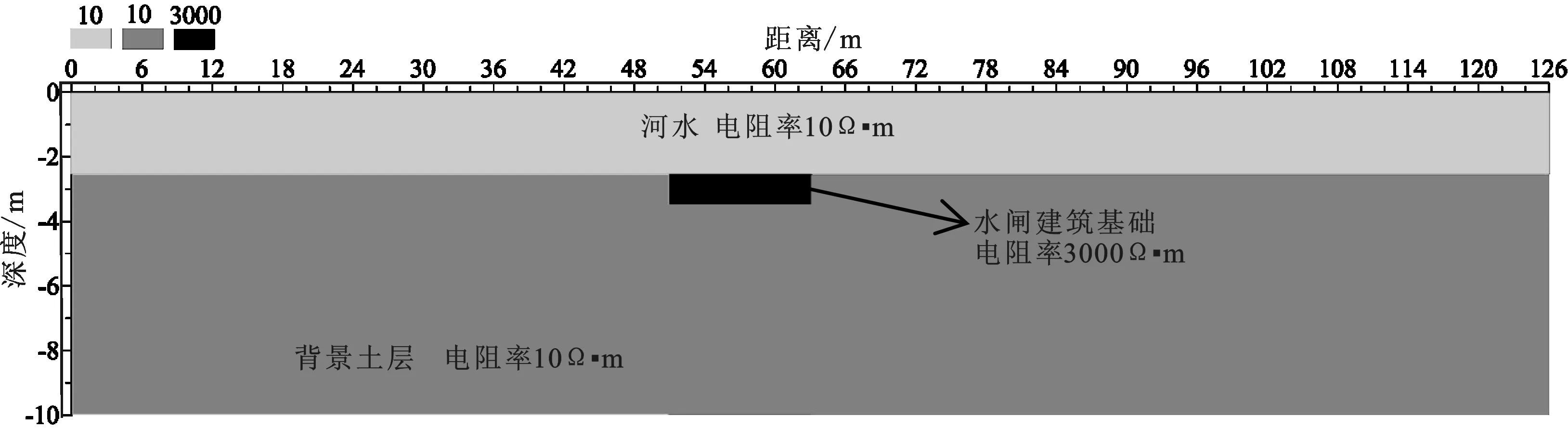

5.1 正演模擬

根據水閘建筑基礎的電阻率特征及周邊場地的

地電條件,利用正演軟件建立水閘建筑基礎的高密度電法正演模型,裝置類型為溫納α裝置,電極道數為64道,極距2 m。模擬水閘建筑基礎的長度為11 m,厚度為1 m,電阻率為3000 Ω·m。

圖3為模擬周邊場地地電條件下河道底部存在水閘建筑基礎的電阻率模型,圖4為該模型的正演視電阻率剖面圖。

圖2 并行電法電位采集

圖3 河道水閘建筑基礎電阻率模型

圖4 河道水閘建筑基礎電阻率模型的正演視電阻率剖面

從圖4中可以看出,并行電法溫納α裝置的正演結果在測線52~63 m之間出現較為明顯的高阻異常特征,異常響應區域大的厚度約為2 m左右,上部河水及周邊背景土層皆呈現較為明顯的低阻異常特征,高、低阻異常之間存在明顯分界,可以很好地分辨目標水閘建筑基礎。

通過對比正演結果與實際探測的反演結果,可以大致推斷河道底部遺留的建筑物基礎大致形態為長11 m左右,厚度約1 m左右的混凝土基礎,同時實際探測的異常響應區域頂部呈現下凹形態。

5.2 應用分析

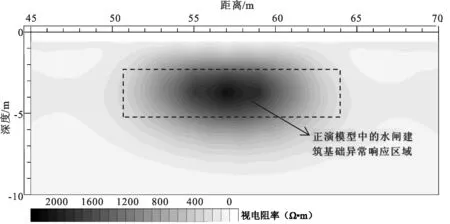

通過在水閘建筑基礎所在的河道上布設并行電法測線,完成了水上并行電法的數據采集,并對采集的數據進行了反演處理,反演結果見圖5。

河道內水體及河堤淤積物電阻率較低,一般遠小于10 Ω·m,而水閘建筑基礎是由混凝土澆筑而成的,電阻率一般在40~4000 Ω·m。由圖5可以看出,該視電阻率斷面圖中視電阻率值整體較低,灰色區域基本反映了河道內水體及河堤淤積物的賦存情況;位于測線67.5~78.5 m之間、深度在3~5 m處視電阻率斷面出現畸變,呈現明顯高視電阻率值(>500 Ω·m)閉合特征,推斷該位置為水閘建筑基礎的響應異常。

結合正演模型及結果,低阻背景中箱型高阻體投影到斷面圖上的長方形截面,在視電阻率斷面中該處視電阻率等值線呈現橢圓環形,橢圓形長軸兩端的邊界基本與長方形短邊相切,則相切位置處正演視電阻率值為600 Ω·m,以此異常閾值推斷水閘左右邊界;而長邊與橢圓視電阻率等值線內環視電阻率值為1400 Ω·m處相切,以此異常閾值推斷水閘上下邊界。那么根據正演成果,即可基本推斷實測視電阻率等值線斷面圖中水閘的分布情況。

圖5 水上并行電法數據的反演結果

本次實測數據反演視電阻率斷面圖推斷水閘建筑基礎異常與河道及水體差異明顯,實測反演成果與正演結果基本吻合。

6 結論

(1)并行電法在河道探測環境中,對于水下混凝土結構的建筑有較好的異常響應特征。在實際應用中,要根據實際的地電條件進行正演模擬,對比分析現場的探測效果來判斷目標體的位置及大致形態。

(2)本次應用的目的主要是探測水閘建筑基礎的厚度,故現場布置了1條水上并行電法測線。對于布置多條水上并行電法測線進行探測,是否可以更為準確地反映水下目標體的電性特征,以及多條測線對建筑基礎進行三維輪廓反映還需要研究。

(3)通過對比實際探測的反演結果與正演結果之間的區別,不規則形狀的水閘建筑基礎是否會對異常響應的形態產生較為明顯的影響仍需進一步研究。