基于Ventsim 的礦井運輸巷火災風煙流應急調控技術

郝海清,蔣曙光,王 凱,吳征艷,裴曉東,邵 昊

(1.煤炭資源與安全開采國家重點實驗室,江蘇 徐州 221116;2.中國礦業大學 安全工程學院,江蘇 徐州 221116)

國內外死亡數十人甚至數百人的煤礦重大惡性火災事故中,90%源于井巷火災[1-2]。由于井下巷道空間限制、高低落差大、通風網絡錯綜復雜等,災后無法實時有效地實現遠程自動化控風排煙,快速隔離排出有毒有害氣體以滿足防災、控災、抗災和救災的需要,而導致重大人員傷亡[3]。因此,快速有效的控風排煙方案是救災的關鍵。

針對以上重大需求,國內外學者開發了MFire、Vent-PC、Vent-sim、礦井通風仿真系統(MVSS)、Cross Fire 等一系列災變風煙流模擬軟件,研究了火災煙流的演化規律和破壞效應[4-9]。同時,許多學者對火災時期的致災特性和煙流運移規律進行分析。文虎等[10]在平巷中通過數值模擬獲取風速對煙氣組分分布的影響規律,不同火源強度下溫度場的瞬態變化規律;張玉濤等[11]采用多維混合模擬技術對巷道火災進行模擬,得出多維混合模擬比一維對風流參數變化更敏感,能夠對火場風速、溫度等參數變化進行快速響應;程衛民等[12]、張圣柱等[13]采用SIMPLE 算法模擬了火災時期的壓力、溫度、污染物的分布規律,得出受災影響區域主要為火源點下風側的結論;李翠平等[14-15]構建了礦井煙流動態蔓延的三維仿真模型,通過現場驗證揭示了煙流溫度、濃度等的參數的時空演化規律。在風煙流連續調控方法及裝備方面,吳兵等[16]基于監控系統研發了遙控自動風門,提出了控風排煙方案,利用MFIRE 軟件驗證了方案可行性及可靠性;盧新明等[17]提出礦井通風系統的全局控制方法,通過多種風量調節裝置進行優化組合,實現礦井全局風量的優調優控;王凱等[18-19]、郝海清等[20]運用通風學、流體力學及燃燒學相關理論,分析了火災蔓延速度和煙流逆退對災變時期風煙流調控的影響,提出了災變時期風煙流遠程區域聯動控制的方法,實現災變過程中風煙流的智能調控及其可視化。

災變時期最有效的抗災救災手段是實現風煙流可調可控,通過設置風煙流調控系統,應急控制災變后煙氣動向,從而創造良好的逃生條件。雖然前人已對火災時期燃燒特性及其調控裝置進行了大量研究,但目前仍沒有一種快速有效的風煙流應急調控的救災方案。為此,在對現有控風排煙方案進行深入分析基礎上,研究井巷火災風煙流擴散運移、誘導風流紊亂和風流調控機制,進一步優化風煙流調控方案,提出了同時滿足災變排煙最小風量和采區人員逃生、有害氣體稀釋所需風量的最佳控風排煙方案,為災變時期應急控風排煙方案制定提供有效參考。

1 礦井運輸巷火災風煙流應急調控方法

礦井的運輸巷道肩負著帶式輸送機運煤,電路電纜、壓風、排水管路及關聯設備敷設等,井下設備用電負荷大、運煤任務重等問題導致巷道內火災風險非常高。礦井的主運輸巷道大多設計在主要進風大巷中,一旦發生火災,煙流將隨主通風機產生的通風負壓由運煤巷道及關聯巷道內互傳蔓延,進入采區巷道,隨后進入工作面,最終導致整個礦井巷道網絡全部被煙氣污染,井下遇險礦工在無保護措施的情況下無法安全逃生。

1.1 運輸巷火災風煙流應急調控原理

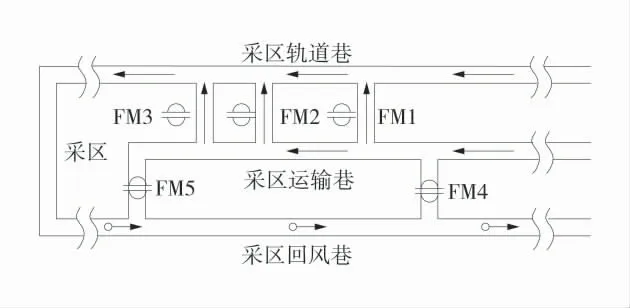

礦井運輸巷道發生火災后,災變風煙流調控的最優原則為:將煙流限制在最小區域內,并利用最短排煙路徑將其盡快地導入回風巷,控制風煙流的流量和壓力避免逆流產生,為滅火救援創造良好條件;同時隔離煙流,在關聯巷道創造出新鮮風流區域,為遇險人員的快速逃生提供條件。基于此,中國礦業大學開發了礦井火災遠程救災系統,采區火災遠程救災元配置原理圖如圖1。

圖1 采區火災遠程救災元配置原理圖Fig.1 Configuration principle diagram of remote disaster relief element for fire in mining area

基本原理:在主(采區)運輸巷與軌道巷之間的聯絡巷設置救災元(常開風門),在主(采區)運輸巷與回風巷之間的聯絡巷設置閉鎖救災元(常閉風門);災變條件下通過地面中心站利用光纖通信啟動井下救災元,常開風門(FM1、FM2、FM3)關閉隔離煙流。如運輸巷前段著火,則打開前端閉鎖風門(FM4)根據煙流情況滅火撤人;如運輸巷后段著火,則打開后端閉鎖風門(FM5)根據煙流情況滅火撤人。

1.2 原控風排煙方案存在的不足及改進

通過進一步研究發現,盡管目前的運輸巷火災風煙流調控方案效果顯著,能夠滿足很好的排煙效果,但仍存在一些不足之處:①由于礦井巷道網絡火災發生的隨機性較大,發生的場景不同,在井下巷道網絡中的蔓延規律和火災煙氣的污染范圍會具有明顯區別,故需要分別選取典型的井下不同地點的火災發生發展過程及風煙流運移規律進行詳細研究;②由于原控風方案直接將運輸巷和回風巷短路進行排煙,使得運輸巷排煙路徑的阻力大大降低,造成運輸巷的風量迅速增加,礦井大部分風量經排煙路徑進入回風巷,導致采區風量驟減,對于高瓦斯礦井,這既不能滿足采區人員逃生所需新鮮空氣,也會引起采區的瓦斯體積分數迅速增加,易造成次生災害的發生,故需要進一步優化控風排煙方案;③原控風排煙方案僅對運輸巷和軌道巷之間的聯絡巷的風門關閉隔離煙流,隨著運輸巷風量的增加,部分煙流仍可能經運輸巷蔓延至采區人員集中區域,增加了引發重大事故的風險。因此,基于以上調控需求進一步優化運輸巷火災控風排煙方案。改進的采區火災遠程救災元配置原理圖如圖2。

1)針對主運輸巷和采區運輸巷火災,如圖2(a),根據不同火災場景將主/采區運輸巷和主/采區軌道巷之間的聯絡巷設置6 個救災元(常開風門FM1、FM2、FM3、FM4、FM5、FM6),若在真實礦井中,風門FM1、FM3、FM5 分別表示在可能的火源點上風側的任意1 個風門,風門FM2、FM4、FM6 分別表示在可能的火源點下風側的多個風門;將主/采區運輸巷和回風巷的風門改為常閉調節風門(TF1、TF2、TF3);將主/采區運輸巷分為前、中、后部3 個調控區域,在運輸巷中的調節風門TF1 和TF2 的下風側,設置2 個閉鎖救災元(防火門FM7、FM8)。相互閉鎖關系為:FM1、FM2、FM7、TF1 相互閉鎖,FM3、FM4、FM8、TF2 相互閉鎖,FM5、FM6、TF3 相互閉鎖。

2)當主/采區運輸巷發生火災,若火源點發生在主/采區運輸巷前部,如圖2(b),則FM1 保持常開,FM2、FM7 關閉隔離煙流,調節風門TF1 根據火源大小計算的風量參數調節至合適的風量排煙,其余風門不動作。風流路線為:主/采區運輸巷和主/采區軌道巷同時進風,在火源點前側的風流岔口處,將風流分為排煙風流和供風風流,排煙風流經聯絡巷匯入回風巷,供風風流經FM1 匯入主/采區軌道巷,經FM3 再進入主/采區皮帶巷中部繼續為采區供風,人員可沿新鮮風流快速撤離采區。

圖2 改進的采區火災遠程救災元配置原理圖Fig.2 Schematic diagram of improved remote disaster relief element configuration for mining area fires

3)若火源點發生在主/采區運輸巷中部,如圖2(c),則FM3 保持常開,FM4 和FM8 關閉隔離煙流,調節風門TF2 根據火源大小計算的風量參數調節至合適的風量排煙,其余風門不動作。風流路線為:主/采區運輸巷和主/采區軌道巷同時進風,經主/采區運輸巷前部后,在火源點前側的風流岔口處,將風流分為排煙風流和供風風流,排煙風流經聯絡巷匯入回風巷,供風風流經FM3 匯入主/采區軌道巷,經FM5 再進入主/采區運輸巷中部繼續為采區供風,人員可沿新鮮風流快速撤離采區。

4)若火源點發生在主/采區運輸巷后部,如圖2(d),則FM5 保持常開,FM6 關閉隔離煙流,調節風門TF3 根據火源大小計算的風量參數調節至合適的風量排煙,其余風門不動作。風流路線為:主/采區運輸巷和主/采區軌道巷同時進風,經主/采區運輸巷前、中部后,在火源點前側的風流岔口處,將風流分為排煙風流和供風風流,排煙風流經聯絡巷匯入回風巷,供風風流經FM5 匯入主/采區軌道巷繼續為采區供風,人員可沿新鮮風流快速撤離采區。

5)針對采煤工作面火災,如圖2(e),若運輸巷前部著火,將中切眼聯巷內的風門(FM9)打開,將煙流導入回風巷,遇險人員在工作面靠壓風管路等待救援。如果運輸巷后部著火,將中切眼聯巷內的風門(FM10)打開,將工作面風流阻斷,為工作面人員逃生創造條件,工作面遇險人員快速從回風巷疏散至新鮮風流區域。

2 礦井風煙流應急調控方案關鍵參數

災變風煙流聯動調控系統將礦井巷道網絡分為煙流區和非煙流區,為了達到救災過程中的風量最佳分配,需要進行排煙路徑的風阻調節。從通風網絡結構與礦井災變風煙流聯動控制系統的耦合關系出發,研究采取風煙流應急調控方案前后風網結構變化與風煙流演化規律。

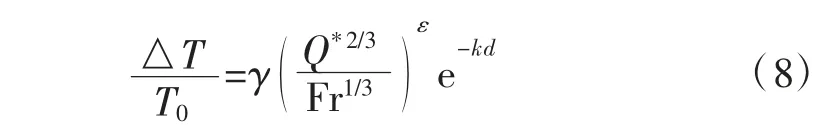

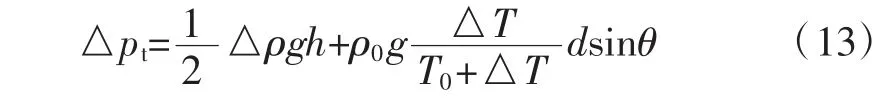

2.1 防止煙流逆退的臨界風速

礦井井巷火災是多物理場耦合過程,火災期間風煙流蔓延主要是由浮力效應、通風動力和自然風壓共同作用的結果,弗勞德數守恒模型(Froude)能夠較好表征火災期間的流體浮力效應,結合通風效應,臨界弗勞德數模型可表示為[21]:

式中:Fr 為弗勞德數;v 為風流速度,m/s;H 為巷道的特征高度,m;g 為重力加速度,m/s2;△T 為煙流與環境的溫度差,℃;T 為煙流溫度,℃。

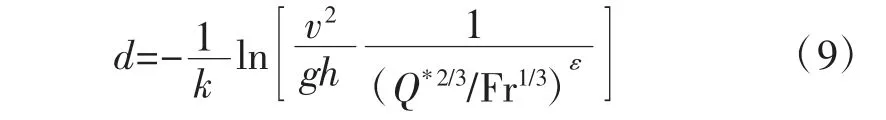

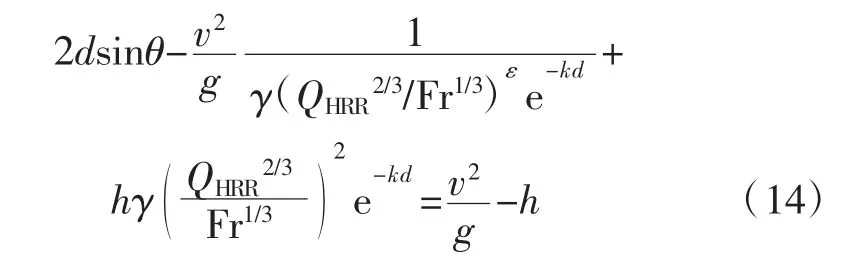

在控風排煙過程中,若火災煙流發生逆退,將隨新鮮風流經進風巷道蔓延至人員集中區域,造成較大區域的風流污染,引發重大次生災害。故防止煙流逆退的臨界風速可作為控風排煙的關鍵參數,在水平巷道中,因高度差較小,浮力效應可忽略不計,若要防止煙流逆退,只需保證因災變期間風煙流密度不同而引起的靜壓差pS等于通風動壓pd,依據弗勞德數模型可推導水平巷道中的煙流逆退的距離d[22]。

式中:pS為靜壓差,Pa;pd為通風動壓,Pa;h 為煙層高度,m;ρa為環境密度,kg/m3;Cp為環境的比熱容,kJ/(kg·K);T0為環境溫度,℃;△ρ 為煙流與環境的密度差,kg/m3;ρ0為風流密度,kg/m3;QHRR為熱釋放速率,kW。

在煙流邊界處,臨界弗勞德數Fr=1 時煙流不發生逆退,故:

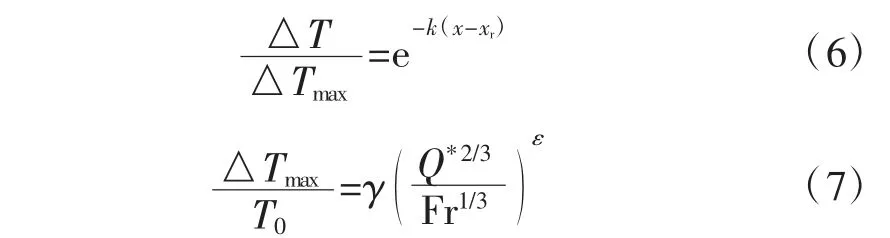

頂棚射流溫度分布方程為:

式中:△Tmax為煙流最高溫度,℃;k 為溫度衰減系數;x 為煙流所處位置,m;xr為火源點所處位置,m;γ、ε 為常數,當/Fr1/3<1.35,γ=1.77,ε=1.2,當/Fr1/3≥1.35,γ=2.54,ε=0。

對于水平巷道,逆退距離d=x-xr,故結合式(6)和式(7)可寫為:

聯立式(1)~式(8)可得煙流逆退距離為:

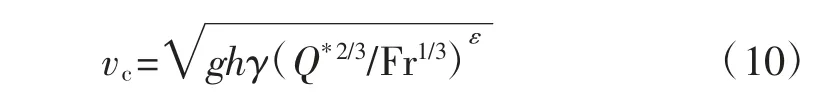

煙煙流逆退距離d=0 時為煙流逆退的臨界風速vc[22]:

式中:t 為特征時間變量,s。

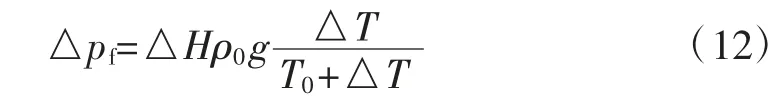

在傾斜巷道中,因其高低落差大,浮力效應作用強,故易發生煙流逆退現象。當巷道中為上行通風時,浮力效應與通風作用方法相同,故不會出現煙流滾退現象,而下行通風時它們的作用方向相反經常發生煙流滾退現象。在傾斜巷道中的煙流的驅動力是靜壓差和浮力效應壓力的總和,要防止煙流發生逆退,只需保證通風壓力等于靜壓差和浮力效應的總壓力△pt。

浮力效應產生的壓力△pf為[22]:

傾斜巷道垂直高度△H=dsinθ,故總壓力△pt為:

式中:θ 為巷道傾斜角,(°)。

進而得到傾斜巷道中煙流逆退距離關系式[22]:

煙流逆退距離d 隨著熱釋放速率和弗勞德數變化而變化,而熱釋放速率和弗勞德數必須通過實驗得到,故傾斜巷道中煙流逆退距離d 無法直接求得,前人經過大量實驗證明:在傾斜巷道中防止煙流逆退的臨界風速與水平巷道的臨界風速的比值和傾斜角度呈線性相關性。

傾斜巷道火災臨界風速與傾斜角度的關系為[23]:

則在傾角為θ,斷面積為S 的運輸巷道中,防止煙流逆退的最小需風量為Qv=(θ)S。

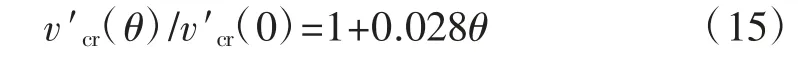

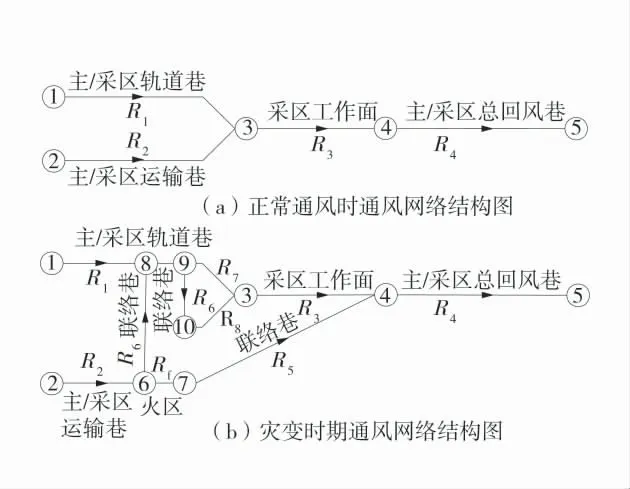

2.2 災變風煙流調控最佳調節值

為了計算災變風煙流調控的最佳調節量,對災變前后通風網絡進行分析,正常時期和災變時期通風網絡結構如圖3。

圖3 正常時期和災變時期通風網絡結構Fig.3 Ventilation network structure in normal period and disaster period

R1為主/采區軌道巷風阻,R2為主/采區運輸巷風阻,R3為工作面風阻,R4為主/采區總回風巷風阻,Rf為火區風阻,R5為運輸巷與回風巷之間的聯絡巷捏風門的調節風阻。R3、R7、R8是1 個非常大的風阻組合,若能實現R5精準連續調節,則災變煙流調控系統就可實現理想的風量匹配。

災變時期,受風速和熱釋放速率變化的影響,火區風阻隨時間動態變化,其它地點的風量與風阻因火區風阻變化而變化。根據前人經驗和試驗結果,火區風阻采用式(16)進行定量計算。

式中:Pf為熱阻力,Pa;為熱煙流速度,m/s;ρ0|為上風側風煙流密度,取1.29 kg/m3;為上風側風煙流速度,m/s;l 為高溫區域長度,m;λ 為巷道摩擦因數,砌碹巷道一般取0.035;D 為當量直徑,m;θ0為高溫區域傾角;Qv為風煙流體積流量,m3/s。

災變時期的排煙路徑為:⑥→⑦→④→⑤,采區供風路徑為:①→⑧→⑨→③→④→⑤和②→⑥→⑧→⑨→⑩→③→④→⑤,設節點⑥和節點④之間的壓力差為H6-4,風量為最小排煙風量Qv,則聯絡巷內風門應產生的阻力h1為:

式中:Rm為摩擦風阻,(N·s2)/m8;α 為摩擦阻力系數,(N·s2)/m4;L 為排煙路徑長度,m;U 為排煙路徑周長,m;S 為巷道斷面面積,m2。

則聯絡巷內風門開度調節斷面積S1為:

當S1/S≤0.5 時:

當S1/S>0.5 時:

式中:S1為調節斷面面積,m2。

風煙流聯動調控系統啟動后,可對實時監測排煙路徑始末節點的壓力差,基于礦井風煙流應急調控方案關鍵參數計算公式可同步計算防止煙流逆退的排煙需風量及排煙路徑的風阻調節值,地面監控中心可對控風排煙方案進行超前模擬,若能夠滿足應急排煙要求,可通過遠程指令進行風煙流應急調控。

3 現場應用

3.1 礦井概況及模擬參數設置

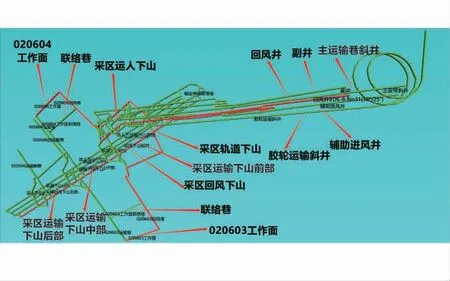

羊場灣煤礦現開采6 號煤層屬于以自燃煤層。礦井采用中央并列抽出式通風,由4 條進風井,1 條回風斜井,2 個采煤工作面,7 個掘進工作面組成。礦井現有通風設施中永久風門69 組,其中電動光控自動風門5 組,采用光控就地控制,永久密閉54 道。主運和采區運輸巷負責全礦井的煤炭運輸任務,帶式輸送機全年較大負荷運轉,主運和采區運輸巷存在發生運輸巷火災的風險。故利用Ventsim 軟件對羊場灣煤礦通風系統進行三維可視化建模,利用VentFire 模塊分別模擬主運、采區、工作面運輸巷前、中、后部發生火災后的煙流隨風流擴散運移規律,以及采取原控風排煙方案和改進后方案的控風排煙效果及風流分配情況。

為簡化火災的復雜性,作出如下假設:燃燒產生的高溫煙流在巷道內流動過程中不發生其他化學反應,發生火災前的風流為充分發展的紊流,風流中的溫度為20 ℃,并且均勻分布,風流及火災產生的煙流遵循理想氣體狀態方程,巷道斷面為半圓拱,火源點處的巷道傾角均為25°,斷面積均為20 m2。火災模擬參數設置為:在VentFire 模塊選取70%的PVC橡膠+10%干木材+20%高熱值煤作為火源燃料。火災模擬參數設置見表1。

表1 火災模擬參數設置Table 1 Fire simulation parameters settings

由式(1)~式(15)計算可得,火災模擬過程中最低排煙風速不少于1.2 m/s,排煙風量不低于1 440 m3/min。利用Ventsim 軟件對羊場灣煤礦通風系統進行建模,羊場灣煤礦通風系統三維可視化建模如圖4。

圖4 羊場灣煤礦通風系統三維可視化建模Fig.4 3D visualization modeling of ventilation system in Yangchangwan Coal Mine

3.2 Ventsim 軟件模擬結果

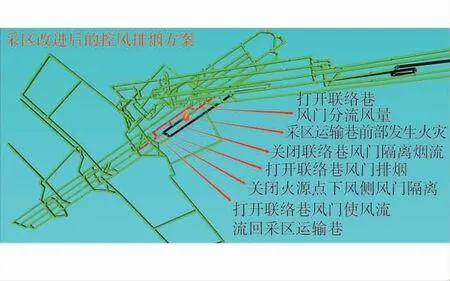

利用Ventsim 軟件中的VentFire 模塊分別模擬火源點位于主運輸巷斜井、采區運輸巷前、中、后部、以及工作面運輸巷的風煙流擴散運移規律,由于不同火源點的模擬結果較多,故僅以火源點位于采區運輸巷前部的情況進行模擬調控方案的排煙效果及風流分配情況。不同場景火災未采取控風排煙措施模擬結果圖如圖5。采區運輸巷前部發生火災采取原控風排煙方案模擬結果圖如圖6。采區運輸巷前部發生火災采取改進的控風排煙方案模擬結果圖如圖7。

由圖5 可知,火災發生后,由于供氧量充足燃料迅速燃燒,大量濃煙隨著風流經采區運輸巷和軌道巷等主要進風巷道蔓延至采區人員集中區域,之后經采區回風上山和主回風大巷排出。運輸巷發生火災期間,污染范圍主要包括火源點下風側的所有巷道區域,若火源點越靠近進風流,煙流污染范圍越廣,人員集中區域煙流持續時間越長,致災性越大。如果采區人員無特殊保護措施很難逃生。

圖5 不同場景火災未采取控風排煙措施模擬結果圖Fig.5 Simulation results of different fire scenarios without wind control and smoke exhaust measures

由圖6 可知,若監測火災發生后,迅速采取原控風排煙方案后,由于火源點下風側的采區運輸巷和采區回風巷之間聯絡巷的風門打開,大部分的風煙流經聯絡巷導入回風巷,進而排出至地面,但由于采區皮帶巷風流短路,導致風量大量增加,火源點下風側仍有部分風煙流沿著采區運輸巷道蔓延至采區皮帶巷的中、后部,存在煙流進入采區人員集中區域的風險,故原控風排煙方案存在不足之處。

圖6 采區運輸巷前部發生火災采取原控風排煙方案模擬結果圖Fig. 6 Simulation results of original air control and smoke exhaust scheme when a fire occurs in front of belt lane in the mining area

由圖7 可知,若監測火災發生后,迅速采取改進的控風排煙方案后,首先打開火源點上風側采區運輸巷-軌道巷之間的聯絡巷風門分流風量,關閉火源點下風側的采區運輸巷-軌道巷之間的聯絡巷風門隔離煙流,關閉火源點下風側采區皮帶巷的風門防止煙流蔓延至采區人員集中區域,同時調節采區運輸巷-回風巷之間的聯絡巷風門至適當阻力,使得排風路徑滿足最小排煙風量,剩余風流經聯絡巷進入采區運輸巷,繞過火災區域后再次進入采區運輸巷繼續為采區用風區域供風,風流路徑如圖7中標紅巷道所示,此方案可實現既滿足排煙風量又保證災變期間采區仍有大量風量供人員逃生所需和有害氣體的稀釋。能夠大大提高運輸巷道火災災變期間的供風安全保障能力,降低次生災害的發生的風險。

圖7 采區運輸巷前部發生火災采取改進的控風排煙方案模擬結果圖Fig.7 Simulation results of improved air control and smoke exhaust scheme when a fire occurs in front of belt road in mining area

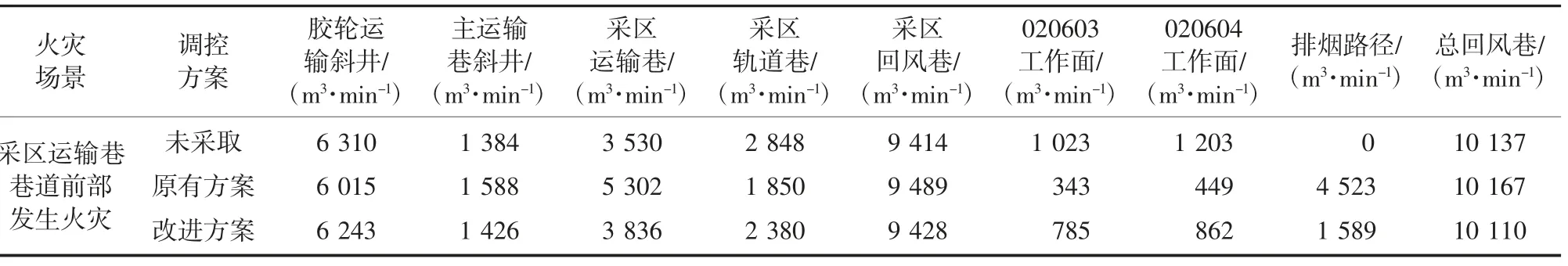

采區運輸巷前部發生火災后,煙流控制過程中關鍵巷道的仿真風量分配見表2。

由表2 可知,無論采取哪種調控方案,礦井主要進風巷和回風巷的風量變化不大,而采區運輸巷、軌道巷以及各采面工作面的風量存在較大波動。當采區運輸巷前部發生火災后,采取原有方案后,由于采區運輸巷和采區軌道巷之間的聯絡巷比較多,采區運輸巷風流短路,排煙路徑上的風阻大大降低,部分采區軌道巷的風流也經聯絡巷流入采區運輸巷,導致運輸巷的風量由3 530 m3/min 增加至5 302 m3/min,而采區軌道巷風量由2 848 m3/min 減少至1 850 m3/min,排煙路徑的風量達4 523 m3/min,達到采區運輸巷風量的85%左右。020603 工作面和020604 工作面的風量分別降低至343 m3/min 和449m3/min,即采取原有方案會導致采區風量驟減。此情況對于高瓦斯礦井,存在瓦斯體積分數超限的風險。

表2 煙流控制過程中關鍵巷道的仿真風量分配表Table 2 Simulated air volume distribution table of key roadways in smoke flow control process

若采取改進的控風排煙方案后,對排煙路徑的風阻進行適當調整,風量達到1 589 m3/min,能夠滿足防止煙流逆退的最低排煙風量;采區運輸巷略高于未采取煙流調控時期的風量,采區軌道巷風量也達到2 380 m3/min,且各工作面風量也可保持在原有風量的80%左右,能夠滿足人員逃生和有害氣體稀釋的風量要求。因此,可進一步證明改進后的控風排煙方案能夠實現災變時期最佳的風煙流調控效果和風量分配。

4 結 語

1)通過對原控風排煙方案的優化改進,提出不同火災場景下的最佳風煙流調控方案。通過適當調節排煙路徑的風門開度,可將風流分為排煙風流和供風風流,排煙風流通過聯絡巷快速將煙流導入回風巷,而供風風流可繞過火區排煙巷道繼續為采區供風,可實現既滿足控排煙路徑最小風量,也能保障采區人逃生及稀釋瓦斯最低所需風量。

2)基于弗勞德數守恒模型(Froude)分析傾斜巷道中火災風煙流達平衡的臨界條件,得到了防止煙流逆退的臨界風速,量化了最小排煙風量。分析了災變時期采取煙流調控方案前后的通風網絡結構變化前后的風阻分布與風煙流演化規律,得出了控風排煙方案關鍵參數的計算方法。

3)建立了羊場灣煤礦的三維可視化通風網絡模型,并模型了不同火源位置場景的風煙流蔓延規律,結果表明:未采取控風排煙方案會導致大量有毒煙流污染整個火源點下風側人員集中區域,人員無法安全撤離;采取原有風煙流調控方案將會導致采區風量驟減,存在引發次生災害的風險;若采取改進后的控風排煙方案,能夠既滿足控排煙路徑最小風量,也能保障采區人逃生及稀釋瓦斯最低所需風量,進一步完善了災變風煙流應急調控方案。