我國油莎豆產業機械化發展現狀及全產業鏈裝備體系建設

王志成, 李雙壽, 祁忠賢, 張文強

(1. 清華大學基礎工業訓練中心,北京 100084; 2. 中國農業大學機械工程系,北京 100084)

0 引言

目前,我國油莎豆全產業鏈技術與裝備體系均處于較低水平,無法滿足油莎豆產業發展需要。開展油莎豆技術與裝備體系建設,率先突破收獲環節技術與裝備瓶頸,是油莎豆產業發展現階段最緊迫和最需要解決的問題。深入我國油莎豆產業主產區,采取座談交流、野外勘測、實地參觀等方式,廣泛調研我國油莎豆產業裝備現狀,獲取我國油莎豆產業裝備的一手數據資料,包括油莎豆裝備體系尤其是采收設備相關品牌、裝備數量、技術參數、典型問題等,基于現有技術基礎,提出我國油莎豆裝備體系的發展思路、實施途徑和技術路線,以推動油莎豆裝備建設和發展,為油莎豆產業發展提供更好支持。

1 產業機械化現狀

油莎豆自20 世紀五六十年代引入我國,因其種植技術沒有突破性進展,無法解決大規模機械化收獲難題,缺乏成熟的油莎豆加工技術,造成種植成本高、收益低,銷路缺乏保障,產業發展緩慢。進入21 世紀,尤其是近幾年來,因大豆進口依存度過高,迫切需要尋求解決之道,油莎豆越來越引發關注,產業發展進入了快車道。當前,油莎豆全產業鏈技術裝備體系落后,嚴重制約著產業縱深和規模化發展。

油莎豆塊莖生長在地下,人工采收費時費力,是制約油莎豆產業發展的一大瓶頸。油莎豆機械化收獲設備主要依賴企業自主研發,多借由其他作物如花生機械改進而來[1]。據統計,油莎豆的采收成本占油莎豆銷售價格的40%以上。油莎豆種植模式的地域差異性較大,東北地區做畦平作,甘肅采用壟作,南方地區的鹽堿地采用開溝種植方式。種植模式的差異,對油莎豆機械的使用和推廣,都造成了一定的制約。

1.1 全產業鏈裝備現狀

油莎豆生產包括播種、莖葉與塊莖收獲、清選與烘干、種子與商品塊莖倉儲等環節。

1.1.1 播種

精細整地后,采用點播方式淺播,播后覆土。在種植后覆蓋地膜,視情追肥。目前,油莎豆播種機多由機械式花生播種機改進而來,種子的破損率較大[2]。河北農業大學機電工程學院研制了氣吸式油莎豆精量鋪膜播種機[3]。吉林省農業機械研究院設計了一種氣吸式油莎豆精量免耕播種機,可實現施肥、拔草、開溝、播種、覆土、鎮壓等一次性作業[4]。

1.1.2 植保

油莎豆生長期病蟲害較少,田間管理主要是生長前期和中期的除草作業。因油莎豆是淺根植物,中期除草以淺除為宜,進入旺長期封壟后,就不需除草了。人工除草耗時費力,多采用噴除草劑方式,但影響油莎豆食品安全,有必要研制油莎豆專用淺層除草裝備。

1.1.3 收獲

油莎豆塊莖生長在地下,顆粒較小,根莖較細、韌性低、易斷裂,葉、根、豆、土分離困難,收獲過程中極易發生落果現象。收獲時,首先通過地上植株葉片及地下塊莖判斷是否成熟,即葉片大部分變黃、塊莖變得堅硬,且大部分呈橘黃色或棕褐色則表示成熟。收獲后的油莎豆含水量一般在60%左右,不宜立即貯藏,需經過晾曬或烘干等處理,待含水量降到13%時,可入庫貯藏。油莎豆人工采收費時費力,研制推廣收獲機械是實現油莎豆產業規模化發展的關鍵。

1.1.4 加工

油莎豆產后加工技術與工藝仍需改進與提升。油莎豆形態不規則、種皮堅厚粗糙,清洗去皮效率低、損失率高。高油脂、高淀粉、高糖分原料特性下的高得率油脂提煉工程化技術與裝備無直接經驗可借鑒,產業化壓榨及浸出制油關鍵技術裝備需重點研發。油莎豆制糖、制粉、飲料、配方食品、休閑食品等產業鏈延伸產品的深加工技術與裝備亟待研發配套[5]。

1.2 生產機械研究現狀

1.2.1 收獲裝備為主

早在1975 年,陜西省中國科學院西北植物研究所機械研究組,就研制了人力與電動混合式操控、適合小片土地使用的油莎豆簡易篩選機[6]。2010 年,湖南省邵陽市農機研究所研究了一種小型多功能油莎豆收獲機[7]。趙英琦等[8]設計了一種油莎豆收獲除雜系統,包括偏心驅動振動篩和八棱柱滾筒。吉林省農業機械研究院針對油莎豆收獲時莖、豆、土高效分離困難,設計了一種可適應油莎豆適時收獲的立式軸流油莎豆脫粒分離裝置[9]。張紅梅等[10]設計了一種油莎豆收獲篩分裝置,避免使用改進的花生收獲機進行油莎豆收獲時損失高、效率低等問題。吉林省農業機械研究院設計了集脫粒、分離、清選功能于一體的油莎豆籽粒收獲機[11]。何曉寧等[12]研究了油莎豆收獲機在工作過程中旋耕刀與油莎豆團聚體的接觸規律,建立了油莎豆根系離散元模型。針對油莎豆收獲機功能單一的特點及一些技術缺陷,劉學敏等[13]運用模塊化設計方法, 研制了一種小型多功能振動篩式收獲機,解決了在黏性土壤內土果分離不好的難題,該設備體積小、質量小、篩選干凈、破碎率低,適于南方丘陵地區使用。

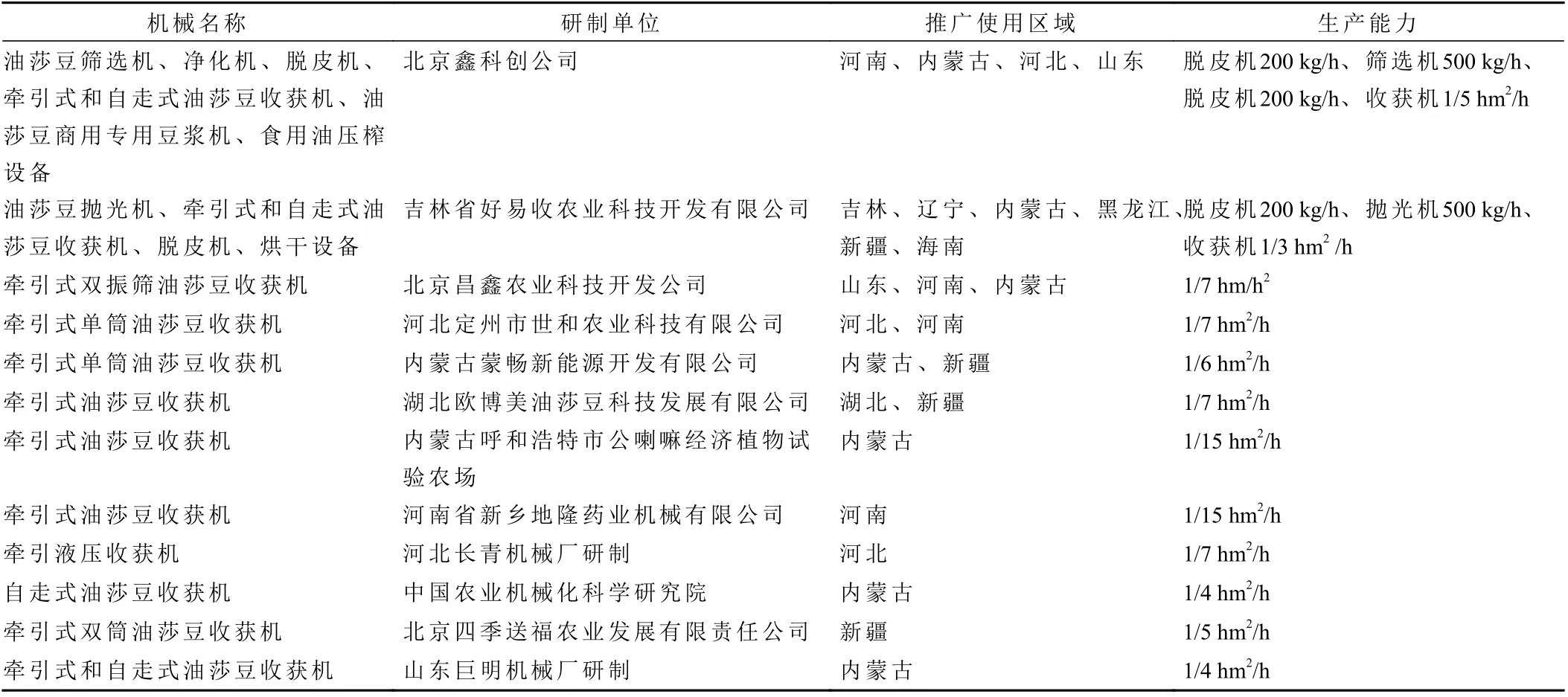

據中國油莎豆科技產業聯盟相關數據,全國從事油莎豆機械研發的單位主要包括吉林省農業機械研究院、河北農業大學等科研院校,以及吉林好易收、山東巨明、北京鑫科創、湖北歐博美等公司,生產各種油莎豆機械300 余臺(套),獲得油莎豆收獲機相關實用新型和發明專利50 多項,初步突破了油莎豆種植業的收獲瓶頸。此外,還有部分油莎豆商用專用豆漿機、食用油壓榨設備、油莎豆生物柴油設備。

油莎豆設備主要依賴企業自主研發,多借鑒其他地下作物收獲設備而進行改進,設備生產效率低、故障率高、可靠性低。不論自產自用,還是投放到市場上,雖然各有特色,但總體呈現小、散、亂、雜的局面,可以部分解決油莎豆收獲問題,但難以適應產業發展需要,距離全程機械化乃至智能化生產還有很大距離。據中國油莎豆科技產業聯盟相關數據,全國油莎豆機械研發使用情況如表1 所示,常見的油莎豆收獲機如圖1 所示,目前市場占有率較高的吉林好易收油莎豆收獲機如圖2 所示。

圖1 常見油莎豆收獲機Fig. 1 Cyperus esculentus harvester

圖2 吉林好易收油莎豆收獲機Fig. 2 Cyperus esculentus harvester developed by Jilin Good Havester Company

表1 2018 年全國油莎豆機械情況統計Tab. 1 National statistics of Cyperus esculentus machinery in 2018

1.2.2 收獲裝備突出問題

(1)機械故障率高。主要體現在傳動系統、鏈條、鏈輪上。軸承易損壞,原因是工作條件惡劣,雖采用泥水油封,但不能完全避免沙土進入到軸承。

(2)傳動網鏈磨損。傳送沙土造成磨損嚴重、易壞,極易發生兩端鏈條不同步及“跳齒”等現象。

(3)收獲破損率高。旋耕挖掘過程中,機具剪切油莎豆,造成油莎豆破損。

(4)機器質量大,運動性能差。在沙漠/沙地工作,輪胎容易下陷,需要進行輕量化設計。

1.2.3 收獲裝備關鍵技術難點

(1)挖掘鏟的工作機理,解決挖掘鏟阻力過大問題,實現挖掘部件的減阻降耗。

(2)果、土分離和秧、果分離技術,解決油莎豆收獲過程中不完全撿拾和果實破損高等難題,提高收獲質量。

(3)油莎豆收獲機械工作環境惡劣,必須開展防塵、耐沖擊的結構設計,研究裝備結構可靠性設計技術和關鍵工程材料改性技術,突破現有裝備可靠性低的問題。

2 發展思路

油莎豆全產業鏈裝備體系建設是確保油莎豆產業健康、有序、可持續發展的重要保證,需要全面協調、統籌推進。

2.1 建立區域性油莎豆種植技術體系

從農機、農藝融合角度出發,引導農民以經濟效益為中心,規范區域范圍內油莎豆種植農藝,包括品種、壟作或平作、壟距和行距等,形成與農藝配套的高產、高效、低耗油莎豆機械化生產技術體系,為機械化直收奠定基礎。

2.2 多維度協同推進油莎豆生產機械化

注重產學研協同,發揮產業界核心支撐作用,多維度協同推進油莎豆生產機械化。依托或聯合農機龍頭企業,以及具有花生、貝母、馬鈴薯等類似機械收獲產品的生產企業,采用“以改帶產”的方法,快速推進產業的規模化,提升產業的影響力;采用“以改帶創”的方法,吸引高校、科研院所、企業研發中心協同研發創新,有效提升創新的可轉化性。

2.3 收獲裝備機械化、智能化研發

在農業產業裝備機械化、智能化發展背景下,油莎豆產業裝備的機械化、智能化是必然趨勢,其中裝備機械化是智能化的前提,必須針對油莎豆生產多環節展開機械化、智能化創新研究。

3 實施途徑

油莎豆生產機械化的關鍵是收獲機械化,高效聯合是發展方向,可以借鑒花生裝備的研發過程和相關案例。推進油莎豆機械收獲技術研發側重在以下4 個方面開展工作。

3.1 收獲動力行走系統

改善種植農藝,實現輪距和行壟種植參數匹配(如寬窄單行和寬窄雙行);研發自走式、牽引式裝備,并對比分析裝備的利用率、成本、信息集成采集方式等。基于油莎豆生產環境,開發基于機器視覺、衛星導航的無人自動駕駛系統。

3.2 分段式收獲技術

油莎豆收獲工藝包括兩個階段:第1 階段為地面苗草剪切、打捆、收獲;第2 階段為油莎豆起挖、撿拾、采摘與清選環節。應與農藝結合,對機械結構進行優化設計,確定工作參數調整范圍,提高采收效率。

3.2.1 研究油莎豆高效清選裝置

針對單一清選條件下,分選效率、效果有限且設備體積功耗大的問題,采用數字孿生技術,研究油莎豆多種清選原理、方式的優化組合方法(如采用負壓氣吸與振動篩組合式清選),探究油莎豆清選分離新機理,建立可靠的數字模型,并結合樣機試驗優化其工作參數。

3.2.2 研究草苗處理和殘膜回收集成方法

為實現生態保護、防風固沙、可持續生產等目標,需要在油莎豆果實分離中增加秸稈回收功能,完成秸稈粉碎、拋撒作業。殘膜對于作物可持續生長、生態都有巨大危害,在果實起土過程中,研究適應沙地、鹽堿地的殘膜回收新原理,防止殘膜翻入土壤中。基于果實分離清選系統,可以進一步探究殘膜與果實的同步分離清選,防止二次污染。

3.3 高效一體化集成收獲與裝備智能化技術

油莎豆收獲的最終發展方向是高效聯合收獲,系統功能銜接及結構設計對裝備的可靠性、采收效率及智能化作業實施都會產生影響。因此,必須基于已有的分段式裝備平臺,結合實際作業需求,采用數字孿生技術開發油莎豆聯合收獲機;構建多傳感融合的信息采集系統,通過合理布設傳感器,實現對聯合收獲機作業參數的動態獲取;結合邊緣計算等信息處理手段,構建油莎豆機械化采收智能動態響應和執行控制算法,實現及時的故障預警,提升系統可靠性和環境適應性。

3.4 產后加工技術與裝備

形成油莎豆產業鏈,不僅需要種植、收獲上實現機械化,在產后加工方面也需要研制相關配套設備。

油莎豆高淀粉、高糖、高水分,收獲時雨熱同期,極易發生霉爛,當前適用于油莎豆生理特性的清洗、分選、干燥、倉儲的技術與設施設備效率低,亟待優化。油莎豆形態不規則,種皮粗糙,清洗與去皮效率低、損失率高。油脂提煉工程化技術與裝備、產業化壓榨及浸出制油關鍵技術與裝備亟待研發[1]。油莎豆具有高淀粉、高糖分的特性,目前無螺旋壓榨經驗可借鑒,需要針對其低溫壓榨開發新的螺旋壓榨機[14]。

實現油莎豆加工全過程自動化和連續化,可以提高生產效率、提高產品質量和商品性,是油莎豆未來長遠發展的必然趨勢。

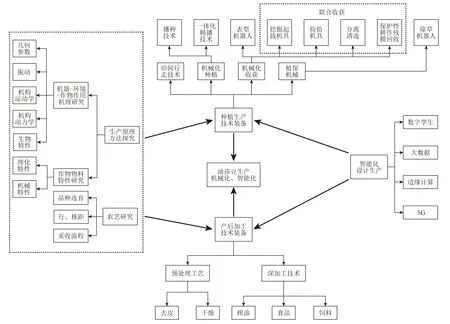

4 技術路線

根據油莎豆產業現狀和發展趨勢,結合油莎豆生產機械化發展路徑,構建如圖3 所示的油莎豆生產機械化關鍵技術路線。開展農機、農藝融合,與油莎豆生產方法相結合,指導油莎豆生產中的裝備升級改造和新裝備研發,突破現有理論支撐不足的技術瓶頸,穩步推進生產智能化、無人化、精益化[15-16]。應用大數據、人工智能等技術,進行信息化、智能化設計與升級改造,探索人工智能、大數據等新技術與油莎豆產業結合的有效方式與應用途徑[17-18]。

圖3 油莎豆生產機械化關鍵技術路線Fig. 3 Key technology road for development of Cyperus esculentus production mechanization

4.1 制定機械化分段收獲工藝規程

分析不同區域油莎豆的種植模式和農藝要求,針對不同生產區域的種植模式、氣候條件和農藝要求,制定先進、合理、適用的技術方案,形成相關的技術規范和行業標準,為油莎豆生產機械化關鍵技術提升與裝備優化奠定基礎。

4.2 技術及裝備的篩選與優化

整合現有的機械化生產技術和機械裝備,在主產區進行大面積的田間適應性試驗和用戶意見調查,并對其結構性能、生產效率等進行分析、比較;篩選出適應性較強、穩定性較好、可靠性較高的機械裝備,對其關鍵部件進行進一步的優化設計。

4.3 關鍵技術裝備的研究與開發

針對油莎豆機械化收獲過程中的減阻降耗、果土分離和秧果分離的技術難點問題,研究開發新型油莎豆分段收獲機械,實現關鍵技術的突破。

4.4 技術集成與試驗示范

在對現有機械優化整合和對關鍵裝備研究開發的基礎上,結合油莎豆生產區域的特點,在試驗示范區進行大面積的試驗和生產考核,逐步完善提高,形成油莎豆機械化收獲技術系統體系。在此基礎上,廣泛開展該技術體系的推廣與應用。

5 結束語

目前油莎豆播種環節效率較低,需開展多功能播種機的試驗研究;植保環節較多采用噴除草劑方式,影響油莎豆食品安全,有必要研制針對油莎豆的專用淺層除草機械裝備;收獲環節,油莎豆的收獲裝備相比國際上花生機械化收獲裝備機械水平仍有較大距離,在不同環境下的適應性和收獲效率有待提升;產后加工環節,缺乏針對油莎豆高油、高糖、高淀粉特點的專用工藝與設備。

油莎豆裝備體系建設是一項綜合系統性工程,是油莎豆產業發展的重要保證,必須積極穩妥推進,分步實施。實施過程中,可以通過建設跨學科研究平臺,集聚不同學科領域專家,聚焦產業關鍵共性問題,開展跨學科研究,建立區域性油莎豆種植技術體系,多維度協同推進油莎豆生產機械化;注重農機與農藝結合,制定適宜機械化生產的農藝規范,構建合理高效的技術體系,優化開發新型裝備并進行技術集成與試驗示范,為加快我國油莎豆產業發展提供有效的技術保障。