“句芒”探碳,“森林之眼”助力美麗中國建設

文/鄧雨楠

8月4日,世界首顆森林碳匯主被動聯合觀測遙感衛星——陸地生態系統碳監測衛星在太原衛星發射中心成功發射。網友們賦予它的“句芒”這一名字,代表著中國古代神話中的木神與春神,讓衛星增添了一抹獨屬炎黃子孫的浪漫。

2012年,黨的十八大首次提出建設美麗中國的概念,強調把生態文明建設放在突出地位,中國航天科技集團有限公司五院開始思考一個問題:衛星遙感服務能發揮什么作用?他們大膽提出一個設想:研制一顆觀測綠水青山的衛星。

當時,國際上還沒有專門針對植被進行探測的衛星,對于衛星研制團隊來說,他們面臨的是一個全新的挑戰。為了精準了解林業遙感需求,他們四處求學,研究林業知識。衛星總設計師曹海翊給出了肯定的回答:“我們可以用天基遙感的手段解決這個問題。”

衛星正式批復立項是5年前,從一紙規劃開始進入研制階段,衛星研制團隊先后攻克了熱控、載荷控制、數據傳輸等技術難關。

▲ 長征四號乙火箭發射句芒號衛星

摸清森林資源,掌握“碳收支賬戶”

實現“碳中和”,就如同大自然的一場“碳源”與“碳匯”的數字運算,最終期待實現“收支相抵”。要對“碳收支賬戶”做到心中有數,首先就要對森林資源一探究竟。

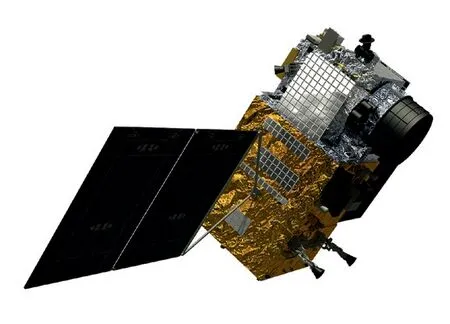

獲取高精度的植被高度和面積信息是關鍵。對應到衛星設計上,其搭載的多角度多光譜相機和激光雷達,可以通過獲得森林的地面圖像和高度信息,較好地測量出植被的蓄積量和生物量,反映生態系統碳儲量。

衛星副總設計師張新偉介紹,一般的遙感應用通常采取垂直對地觀測的方式,但如果能夠增加觀測角度,就可以獲得同一地表物體的不同反射率信息,從而提高森林結構參數的識別精度和反演準確度。這顆陸地生態系統碳監測衛星搭載的多角度多光譜相機就可以從5個方向獲取同一地面景物的多光譜圖像數據,獲得更為詳細可靠的地表三維空間結構信息。

“原來一臺相機從頭頂經過,垂直觀測,只能看到人的頭頂。現在拍攝角度多了,不僅能看到頭頂,還能看到面部、后腦勺、前胸后背等多方面、多維度的信息。”五院508所多角度多光譜相機主任設計師賈福娟打了個比方。

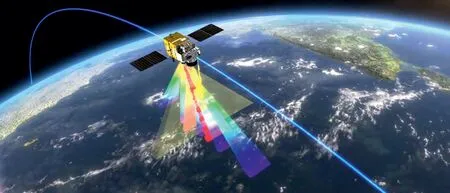

▲ 句芒號衛星激光雷達作業示意圖

▲ 句芒號衛星監測森林示意圖

▲ 從太空中看句芒號衛星工作

▲ 句芒號衛星超光譜探測儀葉綠素熒光捕捉示意圖

基礎參考的信息量增加了,這樣不僅能看清楚森林冠頂,還能看清它的側面,可以輕而易舉得到植被的疏密分布、種類、健康、長勢甚至病蟲害情況。

為了更全面地測出植被的蓄積量,衛星研制團隊還需要對森林的垂直結構進行探測。由于光學遙感對森林的垂直結構進行探測具有一定局限性,于是激光雷達主動探測技術出現了。

五院508所多波束激光雷達主任設計師孫立對其原理進行了解釋:當激光從雷達照射到森林時,光束首先到達樹頂,一部分激光被樹冠反射回去,另一部分激光則沿著縫隙穿透向下,再被樹木中間的樹葉、枝干反射回去,最后一部分激光到達地面,被地面反射。這樣就可以得到樹冠、中部、地面的回波。根據回波的時間差計算樹高,根據能量比值判斷樹種,甚至可以知道樹木長勢如何。

衛星觀測過程中也會受到大氣懸浮粒子的干擾,而多角度偏振成像儀和大氣激光雷達可以有效解決這一問題。它們可以測量云、大氣顆粒物等輔助信息,為衛星精確監測森林碳儲量剔除干擾因素,確保大氣校正更精準,實現森林植被生物量的高精度定量遙感測量。

“追捕”葉綠素熒光,“奇幻天眼”有絕活

森林對于固碳發揮著重要作用,能夠吸收同時期我國年均人為碳排放量的45%。但是森林會一直吸收二氧化碳嗎?如果森林所能吸收的二氧化碳量是有限的,當達到某個飽和點之后,它們還能繼續幫助人類延緩氣候變暖嗎?

為了具備高精度森林碳匯監測能力,衛星高精度獲取植被信息只是第一步,接下來還要看看植被的生產力如何,也就是植被的碳吸收程度。

“植物靠光合作用‘呼吸’,葉綠素是這一過程中的關鍵影響因素,葉綠素熒光高精度制圖也是衛星支撐高精度碳匯監測的重要環節。”衛星總體副主任設計師毛一嵐介紹,衛星上搭載的超光譜探測儀,可以捕捉植被的葉綠素熒光,反應植被光合作用強弱,進而定量化監測生態系統中碳吸收能力。

▲ 近看句芒號衛星

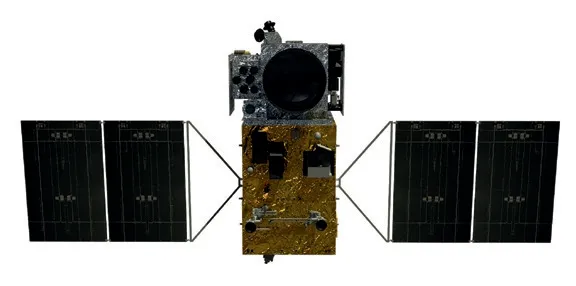

▲ 側視句芒號衛星

▲ 衛星搭載的多角度偏振成像儀

捕捉葉綠素熒光并沒有想象中那么簡單,其光譜范圍狹窄,只有納米級寬度,在混沌的自然光中,探尋它就相當于在一望無邊的圖書里尋找一紙密文。

衛星研制團隊創新性地使用了光柵分光原理,將光譜分辨率提升了10倍,能夠把670納米至780納米這一段混濁在一起的光分成1100個漸變色彩,有效地尋找躲藏在某個漸變色角落里的葉綠素熒光。

五院508所超光譜探測儀主任設計師王偉剛說:“這相當于地球上空多了一顆奇幻的眼睛,告訴我們在神秘美奐的大森林里正在進行著怎樣程度的光合作用,有怎樣規模的二氧化碳被吸收掉,碳中和進行到哪種程度……”

推算全球碳匯,應對氣候變化

“陸地生態系統碳監測衛星需要通過多波束激光雷達、多角度多光譜相機、超光譜探測儀、多角度偏振成像儀等4個載荷來完成綜合觀測任務。”衛星總體主任設計師黃縉介紹。

衛星任務繁多,工作模式也極其復雜。按照載荷工作模式組合計算,多達47種,不同載荷的組合可以獲得不同數據,滿足不同用戶的使用需求。

“難度確實大。”曹海翊坦言,為了能夠定量監測森林植被狀態,滿足碳匯監測需求,研制團隊不僅要突破有效載荷研制的技術難關,讓衛星支持更多應用,還要考慮衛星易用、好操控。其中,衛星數據的處理是一個關鍵環節。這一過程要結合林業部門相關經驗,將遙感衛星數據轉化成地面語言,并對衛星實時監測的數據不斷反演和迭代。

衛星總指揮王祥透露,衛星在發射成功并完成在軌測試后,將正式投入運行,約兩個月的時間完成一個回歸周期,實現全球范圍的有效覆蓋。

▲ 長四乙火箭