基于TOPSIS模型的甘肅省2010—2018年土地利用空間效益評價

馬小林, 王悅天 侯慶豐, 路國勝, 卓小愛, 王兵, 郝元渤

基于TOPSIS模型的甘肅省2010—2018年土地利用空間效益評價

馬小林1, 王悅天1侯慶豐2,*, 路國勝1, 卓小愛1, 王兵2, 郝元渤3

1. 甘肅農業大學管理學院, 蘭州, 730070 2. 甘肅農業大學馬克思主義學院, 蘭州, 730070 3. 國家林業和草原局生物災害防控中心, 沈陽 110034

為了探尋甘肅省土地利用效益的演變情況, 從土地利用經濟效益、社會效益和生態效益三個方面構建指標體系, 綜合利用2010—2018年甘肅省14個地級市的土地利用綜合效益數據, 應用TOPSIS模型和logistic回歸分析模型對甘肅省土地利用效益進行評價及預測。結果表明: (1)甘肅省土地利用綜合效益隨著時間的變化呈現出先增加而后趨于平緩的發展趨勢; (2)甘肅省土地利用整體綜合效益增幅為500%; (3)甘肅省土地利用社會效益的增長最為明顯, 增幅為944.44%。同時, 如隴南和臨夏市個別市土地利用生態效益水平較低, 有待進一步的提高。該研究利用9年數據對甘肅省土地利用綜合效益進行評價, 為今后甘肅省土地的高效利用及優化配置提供借鑒與參考, 為政府開展土地利用規劃決策提供理論支撐。

土地利用; TOPSIS模型; 效益評價

0 前言

近年來, 隨著中國經濟的不斷發展和城市化水平的不斷提高, 人們對土地的需求量也隨之增加, 而有限的土地資源不能滿足人們日益增長的需求, 進而導致土地供需之間的矛盾日益凸顯[1–2]。與此同時, 在人口不斷增長的現實情況下, 就如何高效、合理有效的利用有限的土地資源成為實現區域可持續發展的關鍵所在, 也越來越受到學者的關注[3-5]。“十九大”強調: 在踐行綠水青山就是金山銀山的過程中, 生態環境的可持續發展尤為重要。因此, 對區域土地利用進行科學評價, 有助于了解土地健康狀況, 也為土地利用規劃管理提供科學依據, 對于實現土地可持續利用[6]具有重要的現實意義。

土地利用效益是指單位面積土地投入與消耗在區域發展的社會、經濟和生態與環境等方面所實現的物質產出或有效成果, 一般包括經濟效益、社會效益和生態效益, 也是衡量土地資源可持續利用水平的重要指標。國內學者對土地利用效益進行了較多研究, 主要涉及范圍有土地利用效益評價指標、模型方法、耦合協調發展及土地利用效益階段劃分等。研究視角由土地利用經濟效益[7]、社會效益[8]、和生態效益[9]向土地利用綜合效益評價[10]轉變。研究方法上, 采用層次分析法[11]、綜合評價法[12]、物元模型[13-15,10,16]、TOPSIS(technique for order preference by similarity to ideal solution)模型[17]、灰色關聯分析[18]等, 同時還引入遙感技術、GIS[19-21]等進行分析; 在研究區域尺度上, 小到鄉鎮, 大到全國區域尺度的探索[22-23], 上述的研究對土地利用效益方法的研究起到了積極的推動作用, 同時也豐富了土地利用效益評價研究。然而已有關于土地評價研究中, 仍有些方面存在一定的不足: 研究者大多采用專家打分法和AHP[24-25], 這些方法的主觀性較強, 分析結果差距過大, 其次在土地利用效益研究過程中, 較多關注重點在土地利用效益變化的時空演變和趨勢變化[26], 在空間效應演變、時間與空間兩者共同的研究較少。

隨著“西部大開發”和“一帶一路”發展戰略的相繼提出, 國家對甘肅實施了諸多稅收優惠、財政補貼等優惠政策, 從而吸引了一大批廣、江、浙等地區的企業家投資建廠, 使得甘肅省經濟得到了一定的提升, 但同時造成了生態環境的污染, 而且在城鎮化過程中, 建筑用地逐漸增加, 導致甘肅省草地和林地或耕地隨之減少。另外, 甘肅省地處于黃土高原、內蒙古高原和青藏高原的交匯地帶, 其特殊的自然狀況決定了其生態環境較為脆弱和敏感生態環境較為脆弱和敏感, 其中黃土高原溝壑縱橫, 水土流失極其嚴重, 而內蒙古高原和青藏高原普遍存在著超載放牧、濫墾和亂挖行為, 導致土地“三化”現象日益嚴峻[28], 然而目前對甘肅省的生態安全評價的研究較少。鑒于此, 本研究以FAO(Food and Agriculture Organization)的《可持續土地利用評價綱要》(FESLM, framework for evaluating sustainable land management)為基本框架[15, 27], 同時結合了研究區域的實際情況, 從社會、經濟和生態3方面構建出了甘肅土地利用評價指標體系, 運用客觀性較強的TOPSIS模型和Logistic模型, 進行了互補分析, 將時間和空間兩者結合起來, 對2010-2018年甘肅省以及甘肅省14個地級市的土地利用進行綜合評價, 并從社會、經濟和生態三個方面進行分析, 探究甘肅省土地利用效益的制約因素, 并用GIS繪制出更為直觀的空間分布圖來明確甘肅省各地級市土地利用效益水平, 以期為甘肅省土地可持續利用和政府決策提供科學參考。

1 研究區概況

甘肅省(92°13′—108°46′ E、32°11′—42°57′ N)地處我國西北部黃河上游, 地處黃土高原、內蒙古高原和青藏高原的交匯地帶, 地勢自西南向東北傾斜, 地貌類型復雜多樣, 地域遼闊, 總面積42.58萬平方千米(圖1)。氣候類型復雜多樣, 各地氣候差別很大, 冬春干旱而少酷寒, 夏季多暴雨而冷暖變化大, 受季風影響, 降水多集中在6—8月份, 占全年降水量的50%—70%。境內主要河流有黃河、涇河、洮河、渭河、白龍江等。全省土地利用率為56.93%, 截至2018年末, 生產總值8246.1億元, 全省外貿進出口總額達到394.7億元, 經濟運行的質量效益持續提升。甘肅省尚未利用的土地有28681.4萬畝, 占全省總土地面積的42.05%, 生態環境十分脆弱, 往往一經破壞很難恢復原狀, 并直接影響全國環境格局, 因此是我國生態保護的第一線、環境治理的前沿陣地。甘肅省土地資源、礦產資源較豐富, 但人均水資源、森林資源等較短缺; 土地利用類型多樣, 但對土地資源的過度使用和不合理利用, 使有限的土地資源變得日益稀缺, 因此, 研究甘肅省土地利用效益時空演變規律, 可為今后區域土地資源的高效利用與優化配置提供參考。

圖1 甘肅省行政區劃圖

Figure 1 Administrative district map of Gansu Province

2 材料和方法

2.1 數據源與處理

本研究選取了2010—2018年甘肅省年鑒數據, 所涉及的指標統計數據均來源于《甘肅發展年鑒》和《甘肅城市年鑒》(2010—2018年)以及甘肅省統計年鑒、環保局網站、甘肅省統計局網站、甘肅省國民經濟和社會發展統計公報, 主要涉及到了經濟指標、社會指標、生態指標, 應用TOPSIS模型和Logistic模型回歸分析進行數據的分析評價。

首先利用Excel 2010 進行數據整理, 然后利用R 3.5.0構建TOPSIS模型對數據進行分析處理, 同時利用Origin 2018中logistic模型對甘肅省土地利用效益進行回歸分析, 并繪制成圖, 最后利用ArcGIS將甘肅省各地市的土地利用效益繪制成時空分布圖。

2.2 研究方法

2.2.1 建立指標體系

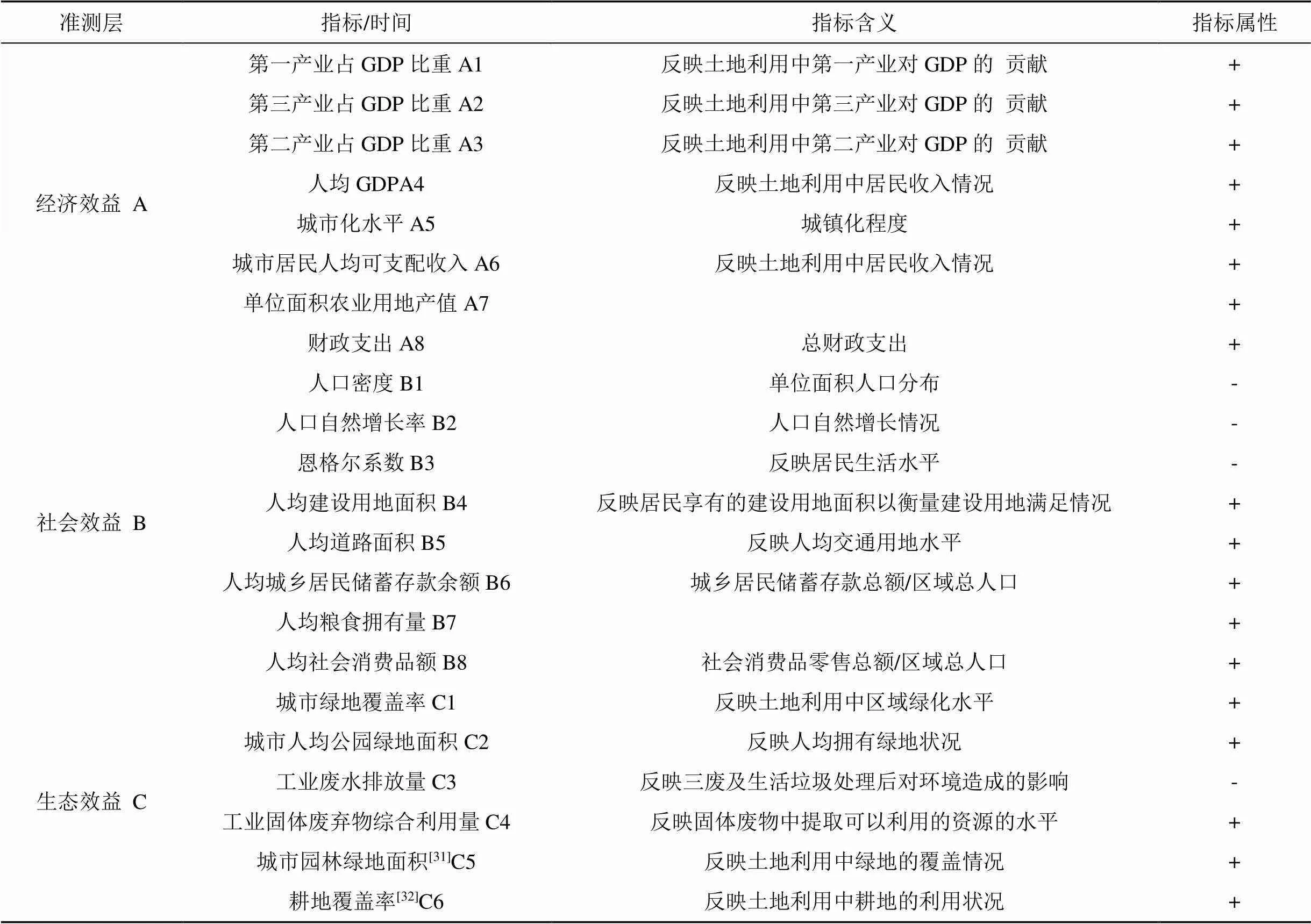

本研究根據甘肅省土地利用實際情況和指標選取的原則, 構建了社會、經濟、生態效益的甘肅省土地利用效益評價指標體系(表1)。土地利用經濟效益指土地利用過程中投入的勞動資本所產出的可供人類利用的價值量[29-30], 本文選用第一產業占GDP比重、第二產業占GDP比重以及第三產業占GDP比重表征產業結構對土地利用經濟效益的影響, 人均GDP、城市居民人均可支配收入表征土地利用過程中的經濟產出水平。土地利用社會效益指土地利用在促進社會進步和社會發展方面所取得的有效成果[29-30], 本文選取恩格爾系數衡量居民的生活水平, 選取人均建設用地面積、人均道路面積反映土地利用過程中居民享有的用地需求滿足情況, 選取人口密度衡量土地利用過程中土地對人口數量的承載能力。土地利用生態效益指土地利用過程中對生態環境造成的影響和改善的程度[29-30], 本文選取了工業廢水排放量、工業固體廢棄物綜合利用量來反映土地利用過程中對環境所造成的影響, 選取城市綠地覆蓋率、城市園林綠地面積和城市人均公園綠地面積來衡量對生態環境的調節與改善程度。

2.2.2 改進的熵權TOPSIS模型

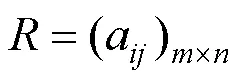

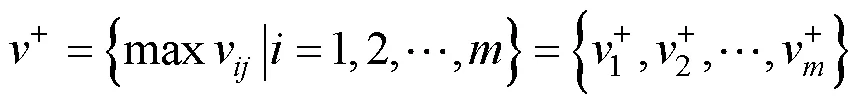

TOPSIS(tecnique for order preference by similarity to ideal solution)法是系統工程中應用于有限方案多目標決策的分析的一種常見的決策方法, 又稱為“距離綜合法”[19,33]。其基本原理是通過檢測評價對象與最優解、最劣解的距離來進行排序, 若評價對象最靠近最優解同時又最遠離最劣解, 則為最好; 否則不為最優。其中最優解的各指標值都達到各評價指標的最優值、最劣解的各指標值都達到各評價指標的最差值, 但是, 傳統的TOPSIS法主要依賴于專家主觀意見定權, 它可能使評價結果偏離實際, 鑒于此, 本文借助熵權對評價對象和正、負理想解的計算進行了改進, 建立熵權TOPSIS模型, 并借助該模型評價區域土地利用績效。具體步驟如下:

表1 甘肅省土地利用效益評價指標體系

注: 人均建設用地面積、人均道路面積等指標屬于適度指標, 但鑒于當前甘肅省的發展實際及《城市用地分類與規劃建設用地標注》的規定, 本文將其視為正向指標進行計算。

(1)構建標準化決策矩陣:

(2)構建加權規范化評價矩陣:

(3)確定正、負理想解:

(4)計算距離:

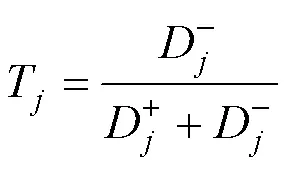

(5)計算貼近度:

(5)式中,越大,T表示第年土地利用效益越接近最優水平, 貼近度T的值介于0—1, 當T=1時, 土地利用效益水平最高, 土地利用達到最優狀態(表2); 當T=0時, 土地利用無效益, 土地利用處于高度無序混亂狀態。根據已有學者的研究成果[16], 將貼近度劃分為4個等級標準, 以此來于此預測區域土地利用效益水平。

表2 土地利用效益評判標準

注: 劃分標注參考文獻[17]。

3 結果與分析

3.1 甘肅省整體土地利用效益時間演變分析

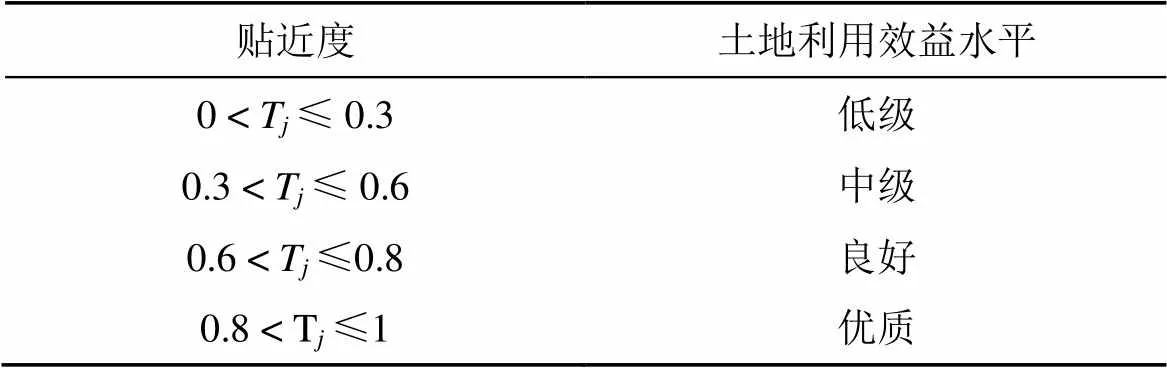

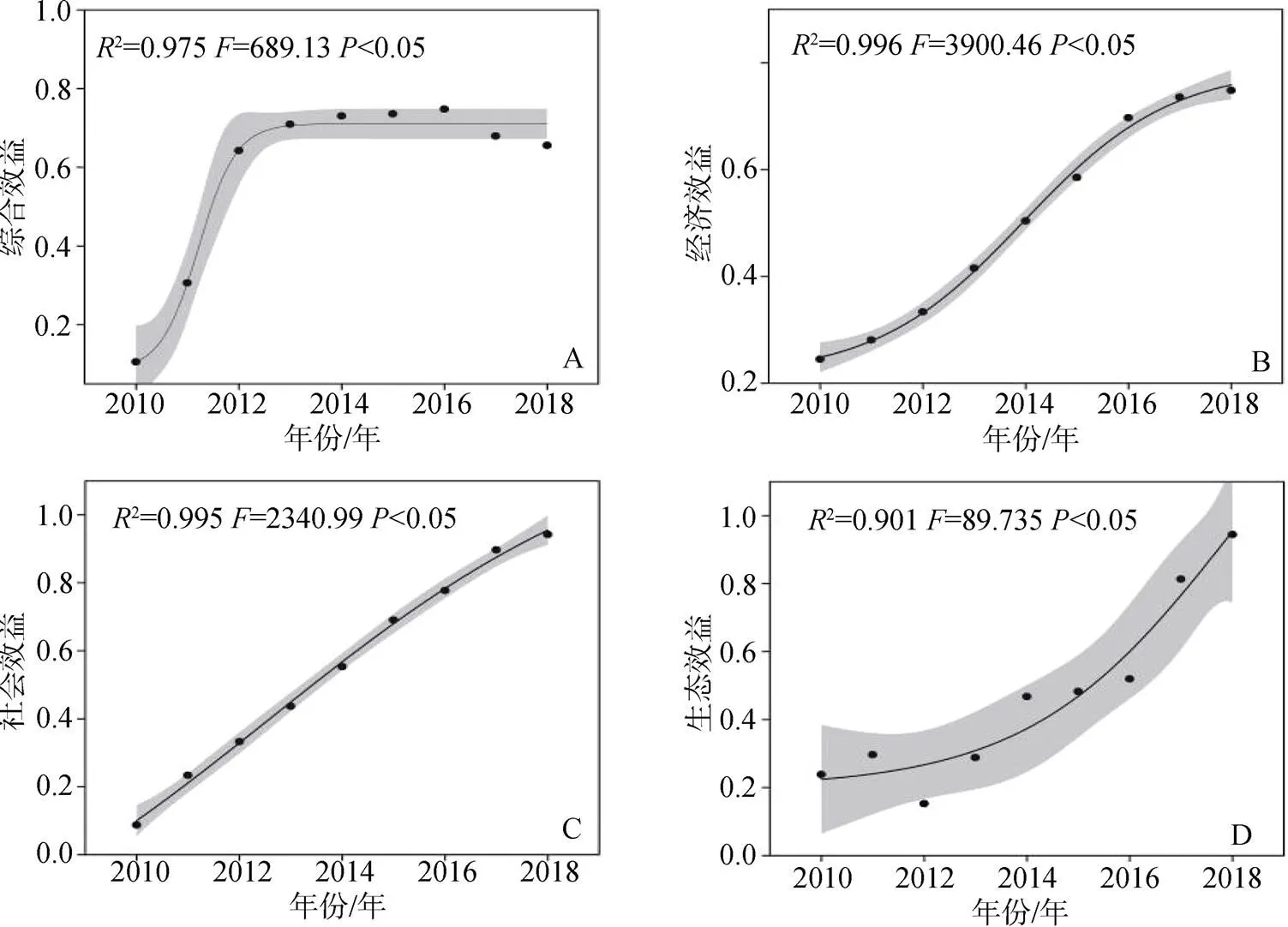

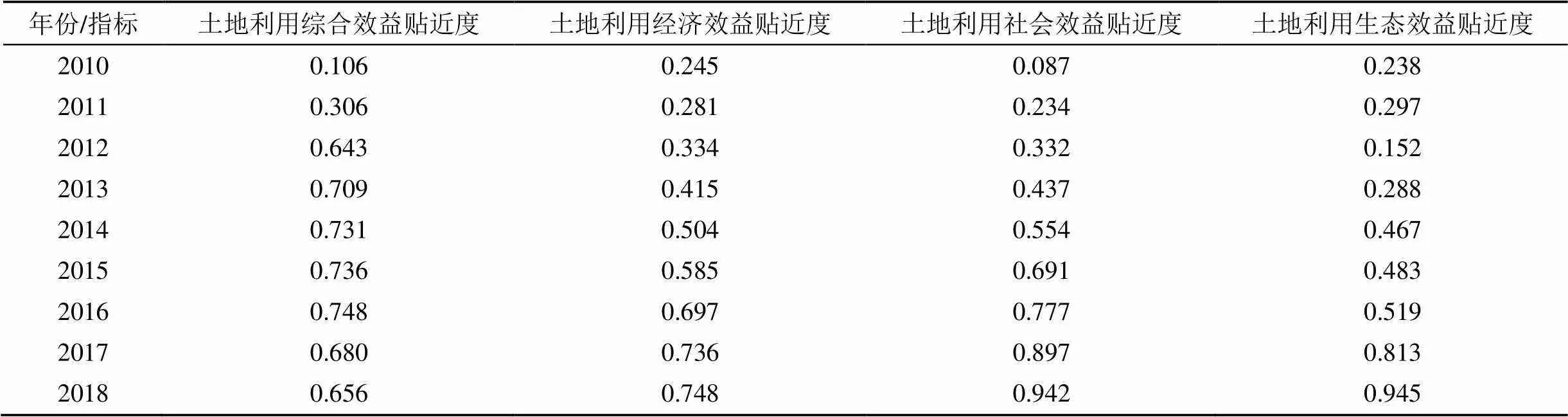

甘肅省土地利用綜合效益隨著時間的增加呈現出先增加而后趨于平緩的變化趨勢(圖2, A), 且綜合效益由2010年的0.11提升到2018年的0.66(表3), 整體上增幅為500.00%。土地經濟效益, 社會效益和生態效益則表現出隨著時間的增加而增加的變化趨勢(圖2, B、C、D), 其中甘肅的經濟效益由2010年的0.24增加到2018年的0.75, 增幅為212.50%; 甘肅的社會效益由2010年的0.09增加到2018年的0.94, 增幅為944.44%; 而甘肅的生態效益由2010年的0.24增加到2018年的0.94, 增幅為291.67%。

3.2 甘肅省各地市土地利用效益時空分異特征分析

3.2.1 甘肅省各地市土地利用綜合效益時空分異

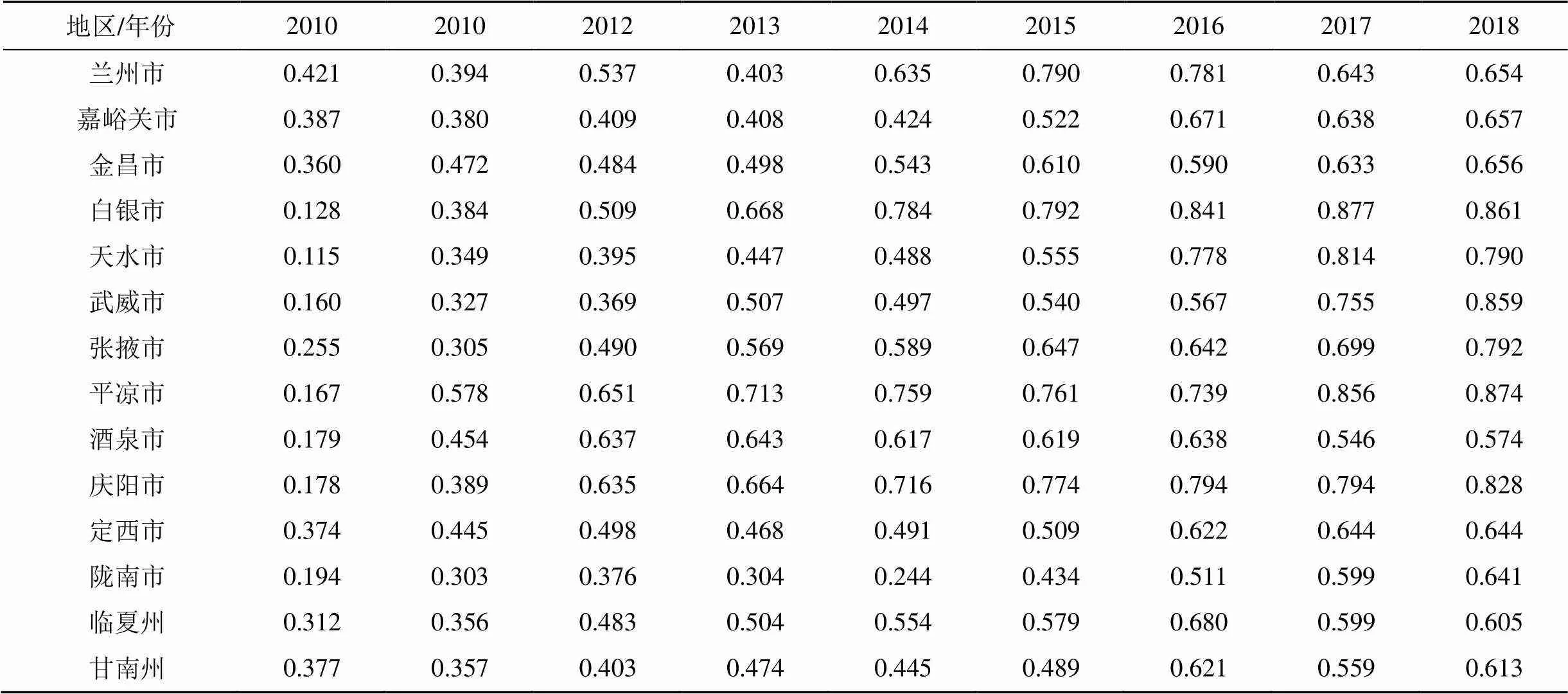

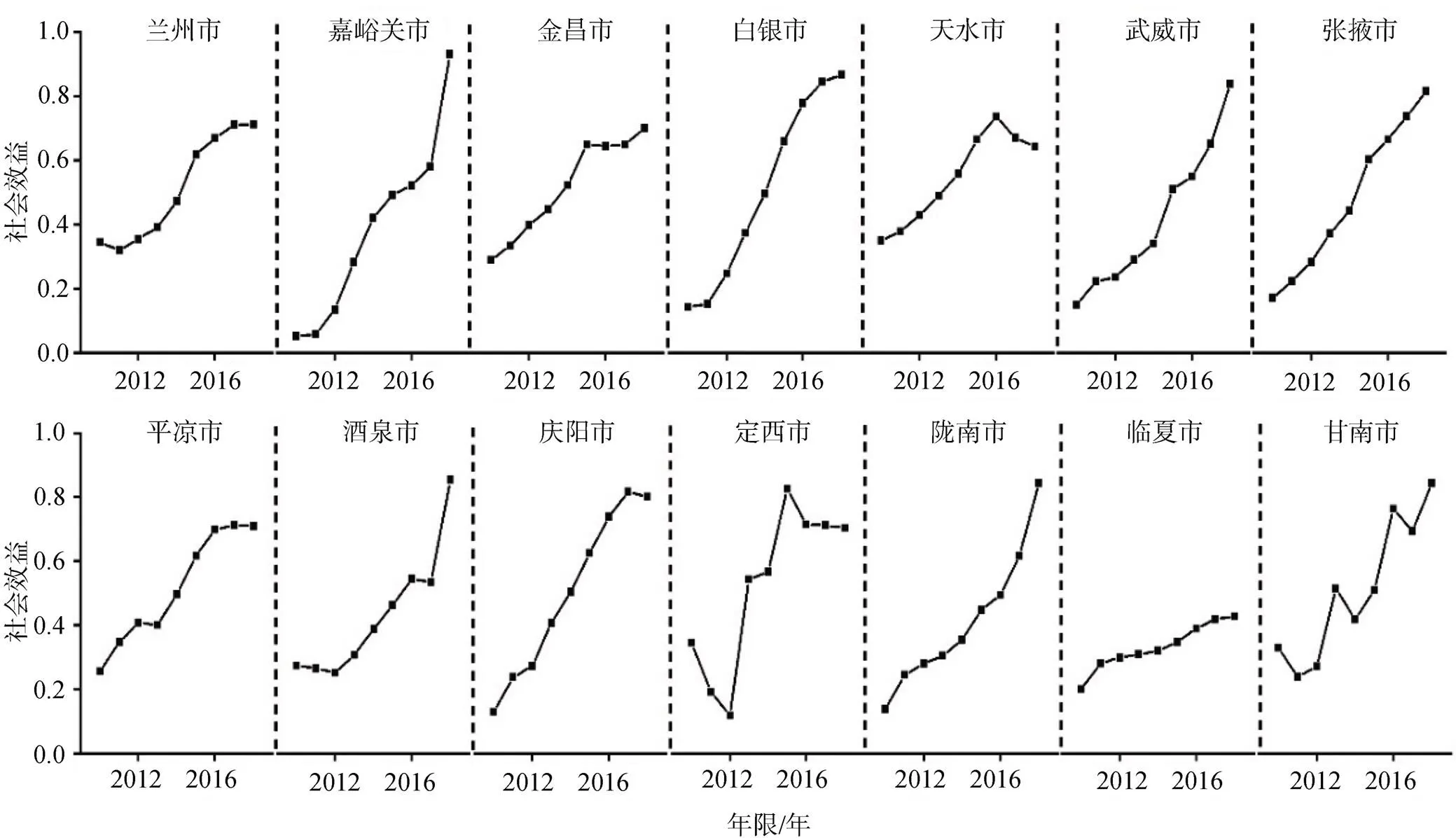

基于改進的TOPISIS法, 計算出2010—2018年這9年的甘肅省14個地級市的土地利用效益值(表4), 同時基于ArcGIS軟件依據表1將判別標準劃分為效益低級區、效益中級區、效益良好區和效益優質區4類, 從而可以得到甘肅省土地利用綜合效益分布圖(圖3)。

圖 2 甘肅省整體土地利用效益時間演變分析

Figure 2 Time evolution analysis of overall land use benefits in Gansu Province

表3 2010-2018年甘肅省整體土地利用效益貼近度

表4 甘肅省2010—2018年各地級市土地利用效益貼近度

圖3 甘肅省土地利用綜合效益空間分布圖

Figure 3 Spatial distribution of comprehensive land use benefits in Gansu Province

甘肅省除了隴南市和酒泉市的土地利用綜合效益隨時間變化呈現出起伏不定的變化趨勢, 其中隴南市的土地利用綜合效益表現為“上升—下降—上升”的趨勢, 酒泉市先上升而后下降的趨勢, 而甘肅省其它各地市土地利用綜合效益呈現出一個逐步上升的趨勢。

2010年時, 甘肅省各地市的土地利用綜合效益均處于中低級水平, 其中酒泉市、張掖市、武威市、白銀市、慶陽市、平涼市、天水市、隴南市的土地利用綜合效益處于低級水平, 占甘肅省總體的57.14%, 而嘉峪關、金昌市、蘭州市、臨夏州、定西市、甘南州的土地利用綜合效益處于中級水平, 占甘肅省總體的42.86%。而到2018年時, 甘肅省各地市綜合效益經濟只有酒泉市處于低級狀態, 占甘肅省的7.14%, 而其他各地市均的土地利用綜合效益均處良好或優良水平, 其中土地利用綜合效益處于良好水平的有嘉峪關市、張掖市、金昌市、蘭州市、定西市、天水市、隴南市、臨夏州、甘南州, 占甘肅省總體的64.29%, 而土地利用綜合效益處于優質的有, 武威市、白銀市、平涼市、慶陽市, 占甘肅省總體的28.57%。

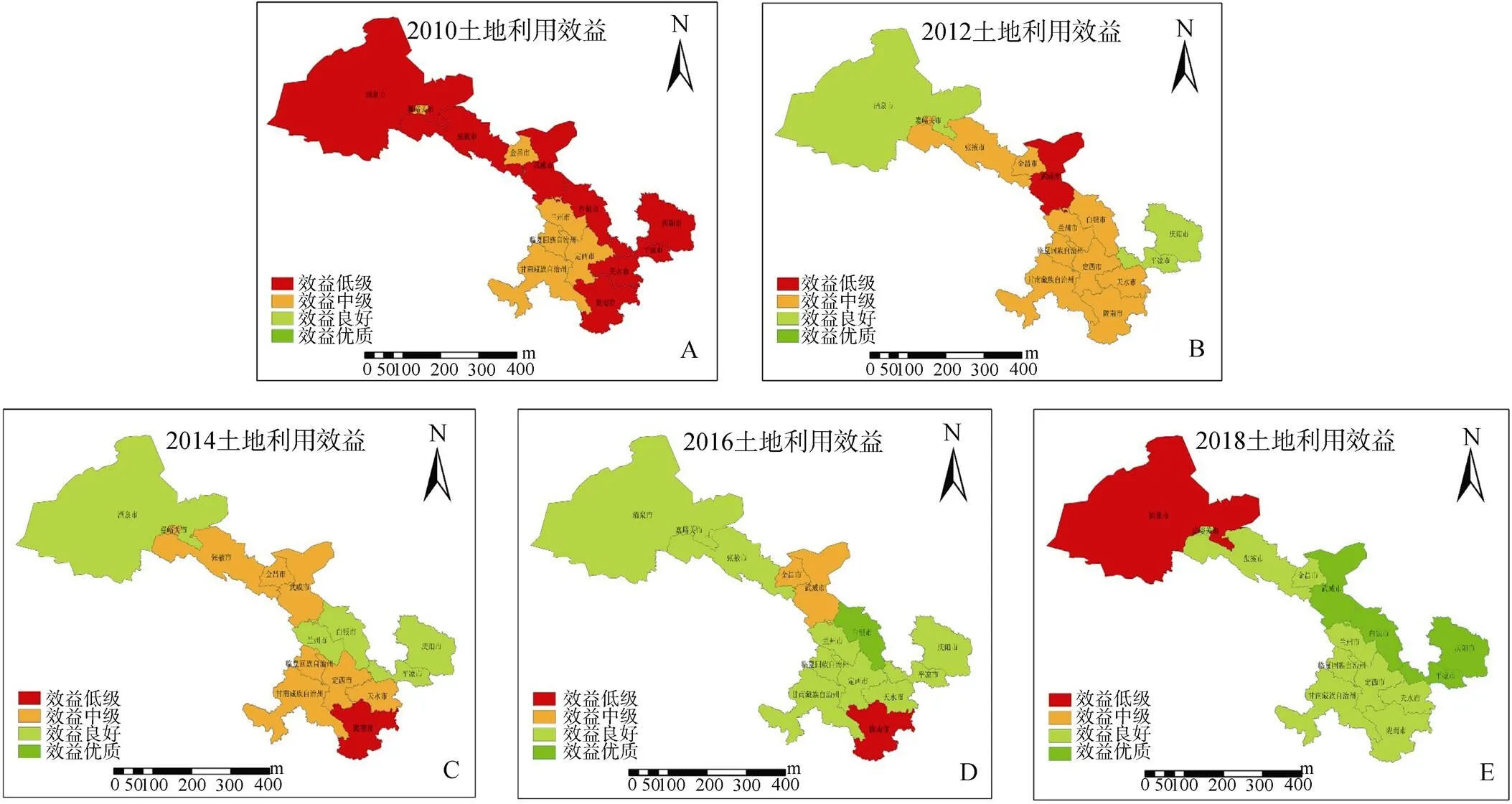

3.2.2 甘肅省年各地市土地利用社會效益時空分異演變分析

甘肅省各地市的土地利用社會效益在2010- 2018年之間, 處于一個穩步上升狀態(圖4)。其中甘肅省大部分各地市處于一個快速上升的狀態, 這與近幾年來經濟的快速增長、城市化水平的不斷上升有著較大的關系, 而臨夏市是少數民族聚居地區且貧困縣較多, 導致上升緩慢, 但在政策的扶持下, 也在穩步的上升中。

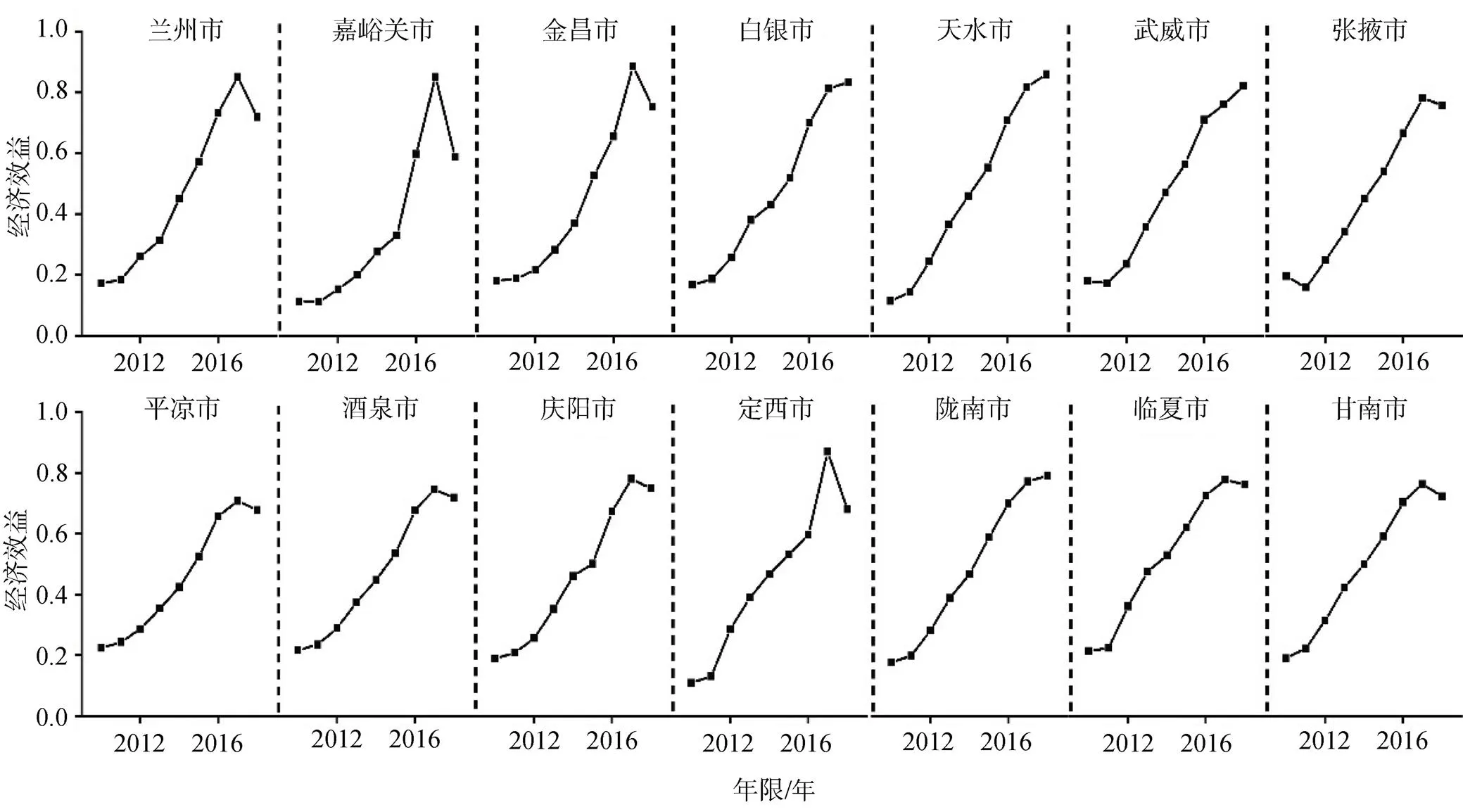

3.2.3 甘肅省各地市土地利用經濟效益時空分異演變分析

甘肅省各地級市的土地利用經濟效益在2010- 2017年持續上升(圖5), 而在2017-2018年甘肅省大部分地市略微下降, 只有白銀市、天水市、武威市和隴南市依然處于上升狀態。這種變化趨勢與我國政策密不可分, “十九大”報告指出: 我國經濟發展方式由高速發展轉變為高質量發展, 優化產業結構, 將重點轉向在生態方面, 維持經濟平穩發展, 因此, 導致了經濟效益呈現出前期迅猛上升而后期略微下降的趨勢。

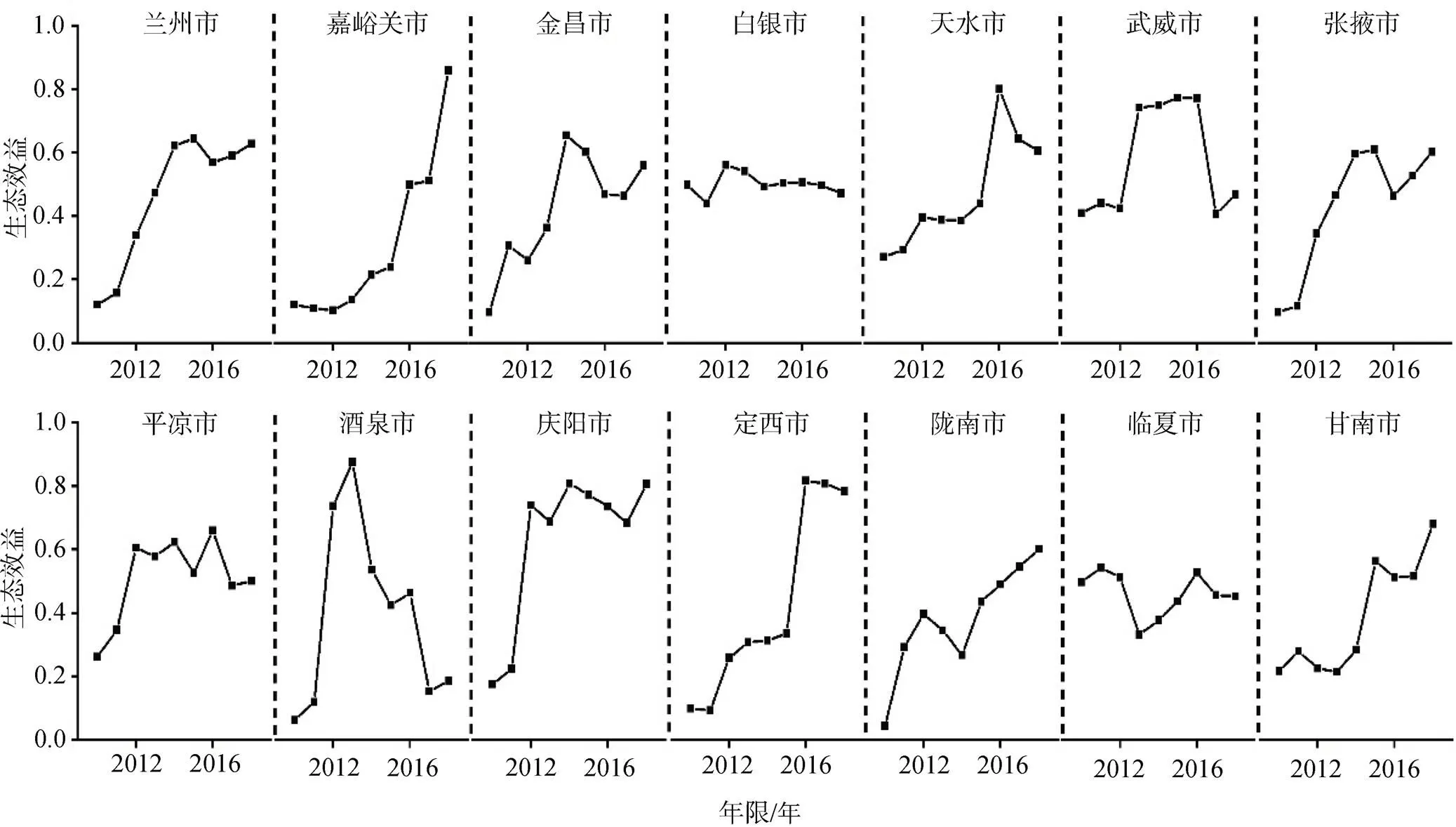

3.2.4 甘肅省各地市土地利用生態效益時空分異演變分析

甘肅省大部分地級市的土地利用生態效益處于波動上升趨勢(圖6), 而其中白銀市、武威市、平涼市、酒泉市、臨夏市處于往復上下波動中, 它們的生態效益并未明顯上升。這種往復波動的現象與甘肅省的地理環境密切相關。其中有些地市不僅處于三大高原的交匯帶, 而且附近存在荒漠帶, 如武威市、酒泉市、白銀市等, 從而導了這些地市的綠地覆蓋率和城市園林綠地覆蓋率都相對較低, 易受到降雨等自然環境的影響, 使得土地利用生態效益變化較大。而另一些地市屬于極度貧困縣, 這些縣大多處于山區, 經濟發展緩慢, 導致這些地市生態效益基本上無明顯變化, 如臨夏市、平涼市等。

4 討論

甘肅省土地利用綜合效益在2010—2013年持續上升, 而2014—2018年土地利用綜合效益一直處于平穩狀態, 這與陳彩霞等研究結果部分一致[34], 且認為土地利用綜合效益從2002年到2010年總體上呈逐年上升, 然而該研究僅以甘肅省某一地區為例, 不能夠代表整個甘肅省的土地利用效益, 而本研究是以整個甘肅省為例進行研究, 因此本研究在結果上更為科學, 而本研究結果呈現為先迅速上升后平穩發展的趨勢, 是因為在“十二五規劃”(2011—2015年)實施期間, 加快轉變經濟發展方式; 轉變農業生產方式和推動新能源的生產等一系列的措施推動了甘肅省土地利用整體效益的穩定上升。土地利用生態效益起伏較為明顯, 但由于當時認識不足, 且甘肅省經濟急需提升, 導致犧牲了一定的生態環境為代價, 換取經濟的迅速提升, 政府也隨之做出相應的政策來改善生態環境。隨著十八大“五位一體”和十九大“建設美麗中國”以及“綠水青山就是金山銀山”政策的相繼提出且迅速有效實施, 堅持節約資源和保護環境, 加強對國土自然資源和自然生態的監督與管理。逆轉了生態環境持續惡化的趨勢, 實現了生態的健康發展, 同時也使得土地利用整體綜合效益在平穩中慢速上升。

圖4 甘肅省2010—2018各地級市土地利用社會效益

Figure 4 The social benefits of land use in all cities in Gansu Province from 2010 to 2018

圖5 甘肅省2010—2018各地級市土地利用經濟效益

Figure 5 the economic Benefits of Land Utilization in Gansu Province from 2010 to 2018

圖6 甘肅省2010—2018各地級市土地利用生態效益

Figure 6 The ecological benefit map of land use in various cities in Gansu Province from 2010 to 2018

本研究發現, 盡管甘肅省各個地級市土地利用呈現出一個逐步上升的趨勢, 但隴南市2010—2018年土地利用綜合效益依然處于低級狀態, 隴南市地理位置的特殊性, 這使得隴南市開發難度大, 同時黃土高原和青藏高原近幾年生態環境持續惡化, 表現為草地退化嚴重, 水土流失加劇, 隴南市屬于我國14個集中特困連片區域之一, 經濟較為落后, 居民對生態環境的保護意識差, 這些造就了隴南市的生態效益將長期處于一個低水平, 同時張超研究認為甘肅省新型城鎮化質量與土地利用效益成正相關關系[35], 這恰好佐證了我們的研究, 因為隴南因固有因素而導致其城鎮化一直處于低水平。近年來, 隨著決勝全面建成小康社會和脫貧攻堅戰的不斷深入, 隴南市經濟、社會和生態發生著巨大的轉變, 利用天然生態優勢, 發展旅游業, 既保護環境也帶動經濟的發展。酒泉市2010—2016年土地利用綜合效益持續上升, 酒泉是絲綢之路經濟帶的重要節點城市, 大力發展旅游業和對外投資帶動綜合效益的增長, 但由于酒泉市的石油和核工業較多, 在帶動發展的同時對環境也造了嚴重的污染。酒泉屬于大陸性干旱氣候, 干燥寒冷, 降水奇缺, 這些導致近年來土地利用綜合效益發展緩慢甚至降低。

對甘肅省各地市從社會效益,、生態效益、經濟效益和綜合效益四個發面分析發現, 2010—2018年各市的社會和經濟效益表現為: 從快速增長到勻速緩慢增長的狀態, 但生態效益波動卻很大, 無規律, 這與甘肅省地形復雜, 氣候類型多樣, 生態脆弱有關, 且張宇碩等研究認為甘肅省城市土地利用集約度時空差異導致了甘肅省生態效益具有波動性[36]。同時甘肅省地理條件較差, 先天優勢不足, 政府往往迫于脫貧的壓力而犧牲環境去大力發展經濟, 從而造成了生態環境的下降, 但隨著“綠水青山就是金山銀山“和“一帶一路”戰略深入推進, 注重生態保護和促進外向經濟的快速發展。但因甘肅省地理位置的特殊性, 使得經濟和生態之間之間的平衡點難以把握。另外, 近幾年由于孔雀(人才)東南飛, 使得一些工業城(蘭州市、金昌市和嘉峪關市等)在推進工業化過程中, 缺乏技術型人才、同時也缺乏技術研發和資金的支持, 使得三廢(廢固、廢氣、廢液)對生態環境的損壞日益加劇。近年來, 臨夏市大力發展旅游和國家政策的扶持, 土地利用經濟效益持續上升, 但臨夏市屬于少數民族聚居地區, 四面環山, 也屬于國家及貧困地區, 因此在城鎮化和工業化的發展過程中有一定的難度。

本文結合以往其他省的土地利用效益分析的實列, 對甘肅省土地利用效益分析指標的選取和權重的確定及劃分等級的標準值做了初步的嘗試, 并綜合考慮了甘肅省經濟建設和生態發展社會目標, 初步建立了甘肅省土地利用效益評價指標體系, 在一定程度上是能夠真實反映出一定時段內甘肅省土地土地利用效益總體情況, 可為今后土地的高效利用和優化配置提供借鑒與參考, 由于部分數據的獲取難度和標準性確定較難, 在指標選取對土地利用效益的反映不夠全面, 因此本文指標體系的構建和評價標準的劃分區間選取仍可做進一步的深入分析。

5 結論

本文以甘肅省代表, 運用TOPSIS模型和Logstic模型互補分析法, 從空間和時間上全面評價了甘肅省土地利用效益。具體表現為甘肅省土地利用效益整體穩步上升, 但就全國水平而言仍然處于較低水平, 同時本研究也發現甘肅省土地利用效益不均衡, 各地市差異較大, 因此研究通過討論分析的結果給出如下幾點建議。

(1)依靠產業優勢, 帶動周邊地市經濟高速發展。發揮甘肅省礦產資源豐富的優勢, 據此, 加大招商引資力度, 提升區域競爭力, 帶動周邊地市經濟發展, 且采取各市之間定向幫扶, 縮小區域之間的差距, 推進共同發展。

(2)抓住戰略機遇, 創建“一帶一路”產品的加工業。抓住“一帶一路”的快車, 在不破壞生態環境的前提下, 針對“一帶一路”的這條路上的“輸出型”和“輸入型”的產品實行特色加工, 提高這些產品的附加值, 為甘肅省創收增收。

(3)優化產業結構, 打造綠色品牌化的化工產品。加快完善經濟利益和社會使命的雙重鼓勵機制, 引入新型創新性人才, 同時政府還得給予研發資金支持, 以增強企業石油化工、有色冶金、新型煤化工等本地化工產業的技術革新, 使得這些化工產品無論是在生產中和使用中均能做到節能、減污、減排。實現綠色生產和綠色使用的特色產品, 將這些產業做強做大, 邁向省外, 走出國門。

(4)綠洲區農業和特色旅游業齊頭并進, 實現產業互動互帶。大力對實現區域內糧食安全, 將政府政策和個人努力結合起來, 政策上申請國家資金支持積極改善沙漠和荒漠環境, 個人上大力提倡支付寶種樹等公益活動, 改善荒漠環境, 繼而發展綠洲農業, 圍繞綠洲獨特的風貌發展綠洲旅游業。

(5)建設現代化農業和管理體系, 實施鄉村振興戰略。構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系, 完善農業支持保護制度, 發展多種形式適度規模經營, 培育新型農業經營主體, 健全農業社會化服務體系, 實現小農戶和現代農業發展有機銜接。

[1] 李燦, 張鳳榮, 朱泰峰, 等. 基于熵權TOPSIS模型的土地利用績效評價及關聯分析[J]. 農業工程學報, 2013, 29(5): 217–227.

[2] 劉彥隨, 劉玉, 陳玉福. 中國地域多功能性評價及其決策機制[J]. 地理學報, 2011, 66(10): 1379–1389.

[3] 龍花樓, 論土地利用轉型與鄉村轉型發展. 地理科學進展, 2012, 31(2): 193–200.

[4] 謝高地, 甄霖, 魯春霞, 等. 中國發展的可持續性狀態與趨勢: 一個基于自然資源基礎的評價[J]. 資源科學, 2008, 30(9): 1349–1355.

[5] WALTER CHRISTOF, ST TZEL HARTMUT. A new method for assessing the sustainability of land-use systems(I): identifying the relevant issues[J]. Ecological Economics, 2009, 68(5): 1275–1287.

[6] 尚正永. 干旱地區土地資源可持續利用空間差異的評價——以甘肅省為例[J]. 干旱區研究, 2006, (1): 149–154.

[7] 張士海, 陳士銀, 周飛. 湛江市土地利用社會效益評價與優化[J]. 廣東農業科學, 2008(11): 43–46.

[8] 宋戈, 高楠. 基于DEA方法的城市土地利用經濟效益分析——以哈爾濱市為例[J]. 地理科學, 2008(2): 185–188.

[9] 梁紅梅, 劉衛東, 劉會平, 等. 深圳市土地利用社會經濟效益與生態環境效益的耦合關系研究[J]. 地理科學, 2008(5): 636–641.

[10] 韓璐, 謝俊奇, 小波神經網絡在土地利用效益分析中的應用—— 以蘭州市為例[J]. 資源科學, 2010, 33(1): 153–157.

[11] 盆海波, 王雙雙, 張燁, 等. 基于熵權-層次分析的智能電能表關鍵元器件選型方法[J]. 電測與儀表, 2020(9): 1–7.

[12] 王慧杰, 畢粉粉, 董戰峰. 基于AHP-模糊綜合評價法的新安江流域生態補償政策績效評估[J]. 生態學報, 2020, 40(20): 1–14.

[13] 黃和平, 楊宗之. 基于PSR-熵權模糊物元模型的森林生態安全動態評價——以中部6省為例[J]. 中國農業資源與區劃, 2018, 39(11): 42–51.

[14] 郭利剛, 馮珍珍,劉庚, 等. 基于物元模型的汾河流域土地生態安全評價[J]. 生態學雜志, 2020, 39(6): 2061– 2069.

[15] 陳士銀,周飛,吳雪彪. 基于績效模型的區域土地利用可持續性評價[J].農業工程學報, 2009, 25(6): 249–253.

[16] 劉暢, 師學義, 梁旭琴, 等. 基于物元模型的資源型城市土地利用效益動態評價研究[J]. 水土保持研究, 2015, 22(4): 122–126.

[17] 魯春陽, 文楓, 楊慶媛, 等. 基于改進TOPSIS法的城市土地利用績效評價及障礙因子診斷——以重慶市為例[J]. 資源科學, 2010, 33(3): 535–541.

[18] 徐美, 劉春臘. 中國城鄉統籌績效評估與城鄉統籌趨勢的相關性分析[J]. 自然資源學報, 2012, 27(5): 734–746.

[19] RAFAEL T. RESENDE, KACILDA N. KUKI, THAIS ROSELI CORREA, et al. Data-based agroecological zoning of: GIS modeling and ecophysiological aspects into a Brazilian representative occurrence area[J]. Industrial Crops and Products, 2020,154: 112749.

[20] 鐘亮, 林媚珍, 周汝波. 基于InVEST模型的佛山市生態系統服務空間格局分析[J]. 生態科學, 2020, 39(5): 16–25.

[21] LI J, LEWIS J, ROWLAND J, et al. Evaluation of land performance in Senegal using multi-temporal NDVI and rainfall series[J]. Journal of Arid Environments, 2004, 59(3): 463–480.

[22] 孔雪松, 劉艷芳, 譚傳鳳. 嘉魚縣土地利用結構與效益變化的耦合效應分析[J]. 資源科學, 2009, 31(7): 1095– 1101.

[23] 畢國華, 楊慶媛. 中國土地利用效益的時空特征研究[J]. 地域研究與開發, 2016, 35(6): 97–103.

[24] 閆巖, 雷國平, 謝英楠. 基于AHP和熵權法的土地利用生態效益研究[J]. 水土保持研究, 2014, 21(6): 134–139.

[25] 田俊峰, 王彬燕, 王士君. 東北三省城市土地利用效益評價及耦合協調關系研究[J]. 地理科學, 2018, 39(2): 305–315.

[26] 胡巧蓮, 楊君, 邵勁松, 等. 田園綜合體建設初期土地利用效益綜合評價——以魯家村為例[J]. 浙江農業學報, 2020, 32(8): 1485–1492.

[27] FAO. An international framework for evaluating sustainable land management[M]. World Soil Resources Reports, 1993.

[28] 李玉平, 蔡運龍. 河北省土地生態安全評價[J]. 北京大學學報, 2007(6):784–789.

[29] 朱珠, 張琳, 葉曉雯, 等. 基于 TOPSIS 方法的土地利用綜合效益評價[J]. 經濟地理, 2012, 32(10): 139–144.

[30] 崔許鋒,張光宏,徐成, 等. 經濟發達地區土地利用績效評價及其改進路徑探討——以江蘇省為例[J]. 農業經濟問題, 2017, 38(12): 81–88.

[31] 張超, 吳群, 彭建超, 等. 城市綠地生態系統服務價值估算及功能評價——以南京市為例[J]. 生態科學, 2019, 38(4): 142–149.

[32] 王國剛, 劉彥隨, 方方. 環渤海地區土地利用效益綜合測度及空間分異[J]. 地理科學進展, 2013, 32(4): 649– 656.

[33] 胡永宏. 對TOPSIS法用于綜合評價的改進[J]. 數學的實踐與認識, 2002, 32(4): 572–575.

[34] 陳彩燕, 劉學錄. 基于土地利用效益的甘肅省河西少數民族地區土地資源可持續利用評價——以甘肅省阿克塞哈薩克族自治縣為例[J]. 甘肅農業大學學報, 2013, 48(5): 120–125.

[35] 張超. 甘肅省新型城鎮化質量與土地利用效益的協調性及其空間分異研究[D]. 蘭州: 蘭州大學, 2015.

[36] 張宇碩, 白永平. 甘肅省城市土地利用集約度時空差異研究[J]. 現代城市研究, 2010, 25(12): 71–77.

Spatial benefit evaluation of land use in Gansu Province from 2010 to 2018 based on TOPSIS mode

MA Xiaolin1, WANG Yuetian1, HOU Qingfeng2,*, LU Guosheng1, ZHUO Xiaoai,1WANG Bing2, HAO Yuanbo3

1. School of Management, Gansu Agricultural University, Lanzhou, 730070, China 2. College of Marxism, Gansu Agricultural University, Lanzhou, 730070, China 3. Center for Biological Disaster Prevention and Control, State Forestry and Grassland Administration, Shenyang 110034, China

In order to the evolution of land use benefits in Gansu Province, we selected land use economic benefits, social benefits and ecological benefits as indicators to evaluate the comprehensive land use benefit data of 14 prefecture-level cities in Gansu Province from 2010 to 2018. The TOPSIS model and logistic regression analysis model were used to evaluate and predict the land use benefits in Gansu Province. The results showed that: (1) The comprehensive benefits of land use in Gansu Province first increased and then gradually decreased along with time. (2) The overall comprehensive benefits of land use in Gansu Province showed 500% increase. (3) The increase range of social benefits was the largest, with an increase of 944.44%. However, some cities such as Longnan and Linxia had lower ecological benefits of land use than other cities. This study took 9 years of data to evaluate the comprehensive benefits of land use in Gansu Province, which could provide reference and theoretical support for the efficient use and optimal allocation of land in Gansu Province for the government.

land use; TOPSIS model; benefit evaluation

10.14108/j.cnki.1008-8873.2022.06.018

F062.2

A

1008-8873(2022)06-146-11

2020-10-14;

2020-11-23

國家社會科學基金項目(17BJY133)

馬小林(1993—)女, 甘肅天水人, 碩士, 從事農業與農村經濟研究, E-mail: 2804156727@qq.com

通信作者:侯慶豐(1973—)男, 博士, 教授, 從事農業與農村經濟研究, E-mail: houqf@gsau.edu.cn

馬小林, 王悅天, 侯慶豐, 等. 基于TOPSIS模型的甘肅省2010—2018年土地利用空間效益評價[J]. 生態科學, 2022, 41(6): 146–156.

MA Xiaolin, HOU Qingfeng, HOU Qingfeng, et al. Spatial benefit evaluation of land use in Gansu Province from 2010 to 2018 based on TOPSIS mode[J]. Ecological Science, 2022, 41(6): 146–156.