“雙碳”戰略目標視域下我國林業經濟的轉型發展

梁志誠,覃 艷,劉春花,雍 強,王 杰,徐惠飛,黃光輝,顏炳輝,廖建昆

(廣西壯族自治區國有七坡林場,廣西 南寧 530221)

新常態下,發展森林碳匯有助于促進我國林業的發展。隨著經濟發展,對生態環境產生巨大的影響,工業革命的發展,機械化進程,人類對機器的依賴性也越來越強;能源的不斷消耗,人類的二氧化碳排放量也會不斷增加,卻對生態環境造成了 很大的影響。生態環境要從低碳環保的角度出發,重新規劃和治理森林,提高碳供給。

1 “雙碳”戰略

1.1 “雙碳”相關政策

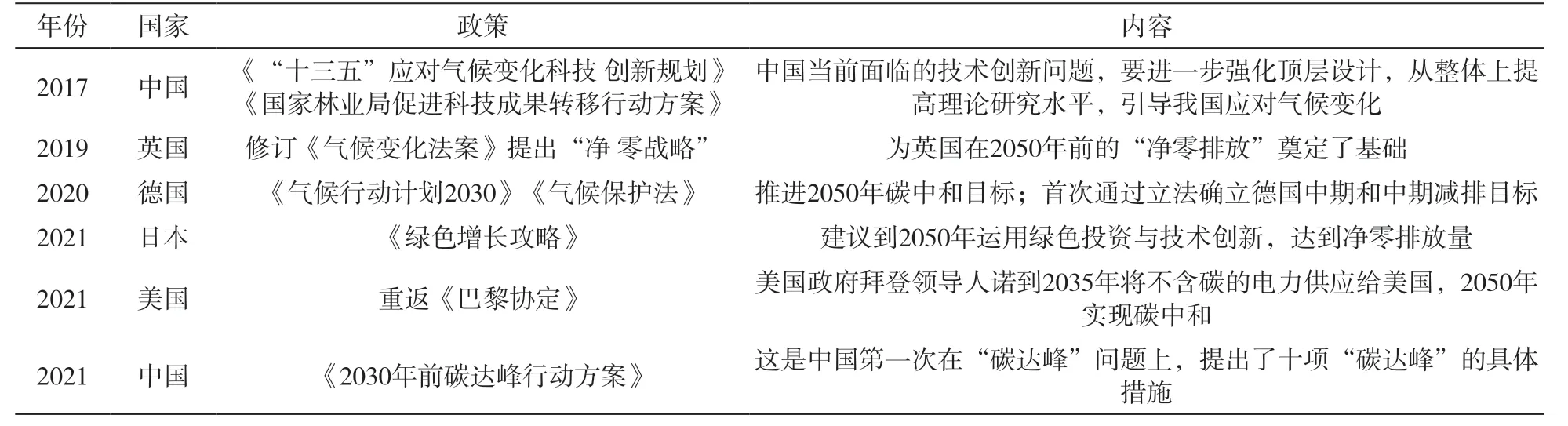

為更清楚、更直觀地理解國內外學者在“雙碳”戰略中的運用與發展,采取先進的檢索方法。本文從文獻的科學化角度,對“雙碳”動態 研究熱點進行深入的探討。本文所收集的文獻資料全部來自中國知網數據庫,以“雙碳”為題名檢索,對文獻進行篩選、整理,共獲得文獻1008篇,國內外近五年“雙碳”相關政策文獻見下表1。

表1 國內外相關政策

1.2 森林碳匯與低碳經濟研究

牛玲認為,碳交易是提升我國在國際環境治理中話語權、實現其生態產品價值的重要手段;沈月琴等人建議,在合理的碳價格范圍內,應制定適當的碳補貼與碳稅政策,以推動我國森林碳匯的發展;唐葆君等人認為,要推動清潔發展機制、增加財政補助、推動科技與科學研究、調整能源結構,是推動我國今后發展低碳經濟的關鍵。

2 林業碳匯情況

目前,我國2.08億hm的林地,覆蓋率21.66%,森林蓄積量151.37億m,森林植物的碳匯總量達到84.27億t。

2.1 碳源與碳匯

比如土壤,巖石,海洋,生物,這些都是“碳源”。在人們的日常生產和生活中,都會排放很多CO就會導致大氣的污染。森林和土地等可以吸收大量的CO,將CO收集起來,稱為碳匯。

2.2 林業碳匯與森林碳匯

森林管理可降低森林砍伐和重新植樹造林,可以有效地吸收大氣中的CO,達到儲存碳能量的目的。而森林中的植物和樹木,則會通過吸收二氧化碳,將二氧化碳變成碳水化合物,這樣就能減少二氧化碳的濃度。

3 林業可持續發展的意義

3.1 維護自然生態平衡,實現經濟社會效益

一段時間以來,由于過度的掠奪性開采,造成了大量的資源消耗,環境的嚴重損害,例如土地荒漠化、石漠化、野生動物的生存危機,滑坡、泥石流等自然災害。忽視森林資源自我更新周期的短期、短期的利用,既很難達到林業經濟的可持續發展,又會增加林業的經濟管理和恢復費用,從而影響到林業資源的利用和生產。

3.2 科學開發森林資源,保護森林生態環境

我國的林地資源非常豐富,而人均林地面積相對較少。森林生態環境對我國的發展具有十分重大的意義。目前,隨著國家對森林資源的不斷發展,國家對其進行了全面的研究,提出了加強生態恢復、加強生態經濟的管理與維護,大力發展生態工業,以促進林業與生態的深度結合。

3.3 生產多種林業產品,提升人們生活質量

過去,我國的林產工業規模小,結構單一,以生產原料為主,發展林業生態工業和森林旅游業較差。林業可持續發展需要通過多種工業的有機結合來推動林產品的開發和利用,以改善人民的生活品質,為建設一個美麗的綠色中國作出自己的貢獻。同時,高品質的森林產品還能促進綠色工業的發展,有利于保護土壤、改善生態環境,為人們提供旅游、康養選擇。

4 碳達峰碳中和目標下林業碳匯的 內容構成

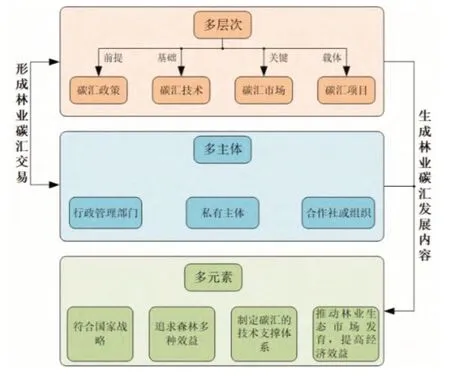

與傳統的森林生態系統相比,森林碳匯是一個多層次、多主體、多要素的系統。

圖1 林業碳匯的多層次、多主體、多元素示意圖

首先,在碳交易策略的指導下,通過碳技術、碳匯、碳交易等方面,構建了一個多層面的森林碳匯交易。作為森林碳匯的載體,是目前林業碳匯管理工作的重要內容和核心,它包括政策、技術、市場等方面的知識。如制定碳排放政策的政府機構、碳配額購買、碳信用的私人機構和政府機構。通過建立健全的碳交易制度,提出了以下幾方面的發展:第一,森林碳匯發展要與國家戰略相適應,致力于實現全國碳達峰碳中和的目的,與全球和國內的氣候變化對策保持緊密的關系,增強民眾環保意識;其次,林碳匯流以森林的整體利益為目標,在進行碳匯的同時,還應兼顧碳的積累,又要考慮其是否能夠改善森林生態系統的穩定性、適應性和整體的生態服務功能;再次是建立一個與中國森林實際相適應的森林業碳匯技術支持體系,通過對各項指標的累積進行科學的測算和系統的監測,為減緩氣候變化做出了切實的貢獻;最后是要發展林業碳匯,就必須通過市場機制、法律等方式來促進林業生態服務的發展,從而提升其經濟效益,并調動公眾參與林業碳匯行動的積極性。

5 我國推進“雙碳”林業戰略目標的困境

當前,我國“雙碳”發展的總體規劃取得了很好的效果,但也面臨著以下問題:

5.1 減排壓力大,林業生態環境固碳量需要進一步提升

中國的二氧化碳排放量是全球最大的,其排放量較2019年增長0.88億t,至98.94億t。我們的人均二氧化碳排放比世界平均水平高出4.75t,達到了7t。按照碳匯計算,我國每年的碳匯入量為4.34億t,等于抵消了2018年的15.91%。由于我國的經濟規模較大,因此對森林的固碳需求也較高,如果 GDP增加0.5%,那么從現在到2060年,每年的平均造林速度將會增加10.1%。由于森林面積限制,每年的溫室氣體排放下降幅度至少為0.5%。我國的森林資源總體較少,森林生態系統的服務能力較差,對其產生的最大的制約是其主要原因。

5.2 林產品創新不足,林產工業面臨“雙碳”目標的壓力準備不足

目前,我國煤炭開采技術、頁巖氣開采技術等方面處于領先地位,但在低碳技術、創新技術等方面,整體上與世界先進水平相距甚遠,許多節能產品的核心技術還在國外。而我國的科技創新也面臨資金短缺、推廣難度大等問題。中國是林業產品的重要出口國,而林產工業在全球尚處于中等偏下的地位,其競爭力的主要來源是森林資源消耗、人工成本較低,缺少具有自身特色、技術、以及能夠有效地解決全球氣候變化的體制。

5.3 林業資源型地區市場轉型困難,市場機制在林業碳匯中的作用依然較小

當前的經濟體制和市場體制的轉變仍有一些難度。一些經濟落后的省份,因為可以利用的資源和資金少,很難通過自己的力量來實現轉型,主要集中在資源密集型行業,而一些高水平的省份,則因為土地和其他資源的限制,很難實現轉型。同時,一些發達國家逐步對高技術產品的進口實施了嚴格的管制,致使我國煤炭行業出現了持續增長的失業現象,需要進行專業轉型。此外,以市場為導向的森林碳匯管理模式對森林碳匯的影響較小。經過多年的發展,我國在減排和減排上已有了很大進展,但是由于政府對其投資和監管力度較大,因而其經濟效益并不顯著。如果對減排的政策措施太過嚴厲,將會對社會造成很大的消極影響。森林碳匯具有可再生性、低成本、綠色環保等特點。

6 “雙碳”戰略目標視域下我國林業經濟轉型的實施對策

6.1 提高林業產業科技創新能力,發展生物質能源及生物質材料等

林產行業的鋸材、人造板等產品,不但是一種可再生的資源,而且其生產和加工的碳排放要比其他不可再生的鋼材和水泥要少得多。我國是林業產品生產大國和貿易大國,在全球林業產品市場中占有重要位置。然而,我國的林業工業規模大、規模小、資源依賴性大、自主創新、附加值低、綜合競爭能力差、發展與減排之間的關系還沒有做好充分的準備。林工業要擺脫對資源的依賴,必須通過科技創新激發其內在動力。與此同時,要面向世界、國內外,提高對市場的敏感性,推進綠色制造、智能制造、數字化制造,更好推進綠色低碳關鍵技術突破,推動生產方式向節能減碳轉型。生物量系指在林木生產和生產中所產生的各種生物能,主要有薪炭林、采伐、加工殘留物、林副產品等。在“雙碳”發展的大環境下,生物質是一種非常好的可再生、清潔、低碳、豐富的原料。但是,當前我國所面對的市場條件和保證制度還不健全、技術不健全、政策不健全,農業生產與林業生產的沖突等原因,當前“雙碳”發展的宏觀政策背景下,必須加強新技術研發,引入市場化的機制,推動大型企業的發展。

6.2 發揮市場機制的碳匯儲備作用,激發企業碳匯交易積極性

為確保我國“雙碳”排放目標的實現,必須引入市場化的機制,強化相關的政策措施,以促進節能和減少排放。要發展林業碳匯,就需要建設以支撐森林碳匯量為基礎的資源性產業,并根據其自身的特點,采取相應的發展對策。在資源富集地區,著重發展林業和半干旱地區,注重造林和改善森林質量;通過構建以國家級自然保護區為主體的草碳匯保護系統,可以開展“綠色保護森林”“草碳匯”的品牌建設;在山區較貧窮的地方,可以發展生物多樣性保護、“脫貧攻堅林”“草碳匯”等綠色生態產品,發展“林果”和“林藥”等林產品的碳排放。同時,要出臺相關的政策,以促進各銀行積極參加碳匯的研究和協作,強化林業碳匯的金融產品的開發和應用;通過發揮銀行和證券等金融組織的積極功能,拓展森林碳匯的融資途徑。

7 結語

發展我國的森林碳匯,對我國的經濟、生態發展都有很大的影響,提出了一些對策,如加強森林碳匯重視度,加強碳匯技術的扶持,實行多種形式的補償,以促進我國低碳產業的發展,加強人才培養,促進國家經濟與資源的可持續發展戰略,從而真正實現“綠水青山就是金山銀山”。