汪德海:琢玉人,琢玉魂

文/王若宇

汪德海

揚州玉器有著“天下玉,揚州工”的美名,這片江濱土地上一直以來都有著玉器文化歷史痕跡,綿長如江,壯闊如河。

高郵湖東八公里的龍虬莊曾在六七千年前孕育了新石器文化,遺址之中留下了玉璜、玉管等玉器,令人慨嘆這里的琢玉工藝歷史竟然如此悠久。漢唐以后,透雕、鏤雕等工藝次序更替,琢玉技藝不斷融合,“丈山尺樹,寸馬分人”的山子雕應運而生。如今,故宮博物院所珍藏的玉雕作品“玉禹山”,便是清代乾隆年間揚州玉匠用山子雕的工藝琢磨而成,六年時間,耗銀萬兩,這尊5000余公斤重的新疆青白玉玉雕,也是中國迄今為止最大的玉器。

與玉結緣

生在揚州的汪德海,初知山子雕時,剛剛高中畢業,憑借著美術功底進入揚州玉器廠玉器學校學習玉石雕刻。

鴉片戰爭以后,揚州的琢玉行業連年衰弱。新中國成立后,揚州玉器廠成立,一批優秀的玉匠聚集到這里,可以說是藏龍臥虎。汪德海學藝的師父叫顧永駿。顧永駿出生于藝術世家,父親顧伯奎是揚州著名畫師,他自己更是潛心鉆研山子雕,終于恢復了這項因戰火失傳的雕工工藝。在顧永駿的教授下,汪德海很快就學習到了山子雕的精髓。“日日鑿,夜夜鑿”。汪德海反復練習刻刀雕琢,“我當時所在的玉器雕琢車間叫人物車間,雕琢神仙、風景稍微有些瑕疵很難看出來,但是人物不行,幾乎每個人都能看得出來略有瑕疵的人物。”汪德海用石頭練手,一塊塊石頭磨沒了,手指卻磨出了厚厚的繭。不出幾年,汪德海成了廠里公認的專家,能在巧匠如云的玉器廠得到認可,讓汪德海的信心倍增,也讓他更篤定了心性,鉆研玉雕。

鉆研,就要鉆到玉的骨子里去研究。什么是玉石的骨子?每個人都有自己的理解。汪德海心中的解釋是他記憶最深的場景:師父手捧著一方玉,在燈光下反復翻覆,看清了玉石質地,了解了玉石顏色的漸變,就開始設計玉雕的模樣。“師父好像能讀懂玉一樣,總是能夠依據玉石的模樣,勾勒出別具風格的玉雕。每一筆,每一畫,都能夠看出他的匠心、巧心。”在雕好了師父設計的《對弈圖》之后,汪德海捧著玉雕思忖了很久:琢玉不能只琢玉形,也要琢玉魂。

塑型琢魂

形易塑,魂難琢。對于汪德海而言,開始學玉雕設計,難度不小。“我真的很愛玉雕,所以也拋棄了一切雜念,只是專心去設計。”從一開始學習素描,到后來學習油畫和國畫,汪德海的學畫之路是孤獨的。夜幕降臨,孤燈只影,畫筆在紙上摩挲,成了那六年時光里,人們對汪德海的唯一印象。“為了找到更多靈感,我常常背著畫本跑到揚州花鳥市場、動物園、公園里寫生。”花鳥、魚蟲、樹木、蒼穹,世間百態在多年以后,都從他的記憶中躍然到了玉石之上,人物形象更是惟妙惟肖。為了刻好人物,汪德海不僅畫了無數張素描,還系統性學習了人體解剖學,“只有了解了人體機能,知道每個骨頭和每塊肌肉都是用來做什么的,才能更自如地表現出不同狀態下的人物。”汪德海獲玉器百花獎金獎的作品《麻姑獻壽》中,人物貫穿畫面,形象生動自然,畫面也疏密有致,讓人不得不贊嘆他對設計的拿捏得當。

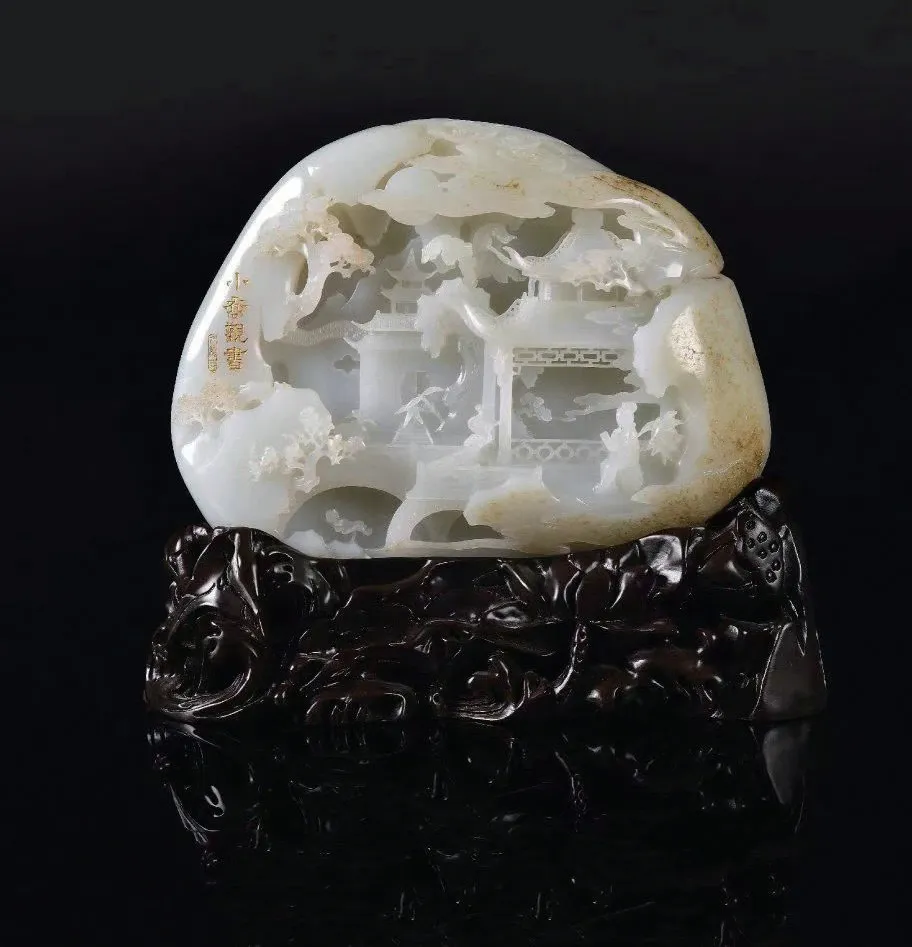

玉雕作品

每塊玉石都能夠在汪德海的雕纂下,重新找到一種藝術的表現形式。汪德海最喜歡為那些容易被人忽略的玉石賦予藝術的魂魄。在他的作品中,常常能看到《月宮嫦娥》這樣“異軍突起”的作品,所謂的“異”是因為與其他大師選擇的玉料相比,汪德海會用普通的俄料或是體積較小很難雕刻的玉石來制作一些別具一格的玉雕,而“突起”是說這塊糖色的玉料卻能巧琢生花。糖色的部分被汪德海用來雕成天幕和影影綽綽的遠方景致,而近處的白玉則被他雕琢成了憑欄和人物,兩者輝映,相得益彰。

新創技法

“傳統的山子雕,不外乎薄型掏洞或是砍山子,依山鑿成的兩種雕刻技藝。”汪德海介紹道,上述的雕刻技藝都會按照玉料的形狀、特點充分醞釀構思,雕玉、碾玉的過程中盡可能融會雕刻方法,順勢運刀,以玉料和題材自然天成為宜。但是,山子雕的琢玉方式,難免廢玉,常常十余公斤的籽料,雕琢完成后只剩下不到一半。而玉石資源有限,品質優異的玉石更面臨枯竭困境,玉石齏粉成了心頭羈絆,材不得盡用始終困擾著汪德海。不畏人言,推陳出新,汪德海突破了傳統的雕刻思維,利用高浮雕的工藝,“留白”的藝術構思,不僅雕琢出層次鮮明的場景,更使得原來的材質多得以保存。汪德海想通了他所求的新路,“藝術創作并不是‘顯’功,一定要把雕工用在鉆、掏上,為了追求細節而繁瑣工藝,更多的是‘隱’功,要展示玉的本樸質地,構思的匠心獨運。”本來以為自己成了叛逆者,卻沒想到第一個作品《女媧補天》憑借新穎的創造,吸引了很多人的關注。有人連連仿效汪德海的作品,跟風而作。“可惜的是,他們沒有仿到精髓。”汪德海記得,他曾看到有人照搬照套自己的作品,殊不知很多細節是汪德海在琢玉過程中根據籽料綹裂設計而成,并非刻意為之,琢玉又非琢玉,而是另一種將玉魂解放的方式罷了。

“雕琢復雕琢,片玉萬黃金,有著數千年歷史的灣頭玉雕,如今人才濟濟,后浪更比前浪強。”汪德海所說的后浪,包含了他收的數百名徒弟,如今,這些學生中不少人已經是青年玉雕藝術家,他們從汪德海那里汲取到了傳統的玉雕技術,也學到了創新和變革的內涵,汪德海和學生們的這種傳承就像揚州灣頭鎮前面流過的河一樣川流不息,充滿生命力。