利用市政污泥制備漿體燃料的分析與探討

吳仁生1,李錫軍1,高夫燕,徐美娟

(1.國能(浙江)綜合能源有限公司,杭州 311200;2.浙大寧波理工學院,寧波 315100)

0 引 言

市政污泥是城市生活污水與工業廢水處理過程中的必然產物。隨著城市化進程的發展,市政污泥的產量也呈增長態勢,目前我國市政污泥的年產量高達6 000~9 000萬噸[1]。市政污泥的干基有機質含量約為40%~50%,干基熱值較高,具有被能源化利用的潛質[2-3]。對市政污泥開展能源化利用,不僅能夠妥善解決污泥的去向問題,保護生態環境,還能實現污泥中能量的回收利用,變廢為寶,具有重大的生態效益和社會效益。但污泥的結構復雜,水分含量很高,一般經機械脫水后其含水量仍高于80%[4]。高水分含量不但增大了污泥處理的難度,還大大增加了處理成本。目前,主要的污泥能源化利用方式是將污泥干化后再摻混煤炭燃燒,而現在最主要的污泥干化技術是“熱干化”[5-7]。污泥熱干化技術在實際應用過程中存在很多問題[8-10],主要表現在:設備投資大,能耗高,運行費用可觀;具有粉塵爆炸安全隱患;干化過程中通常伴有惡臭污染物外泄,嚴重影響周邊環境。因此,尋求經濟、安全、高效、清潔的途徑,實現市政污泥的能源化利用,仍是一個有待深入研究的課題。

1 市政污泥的物性特征

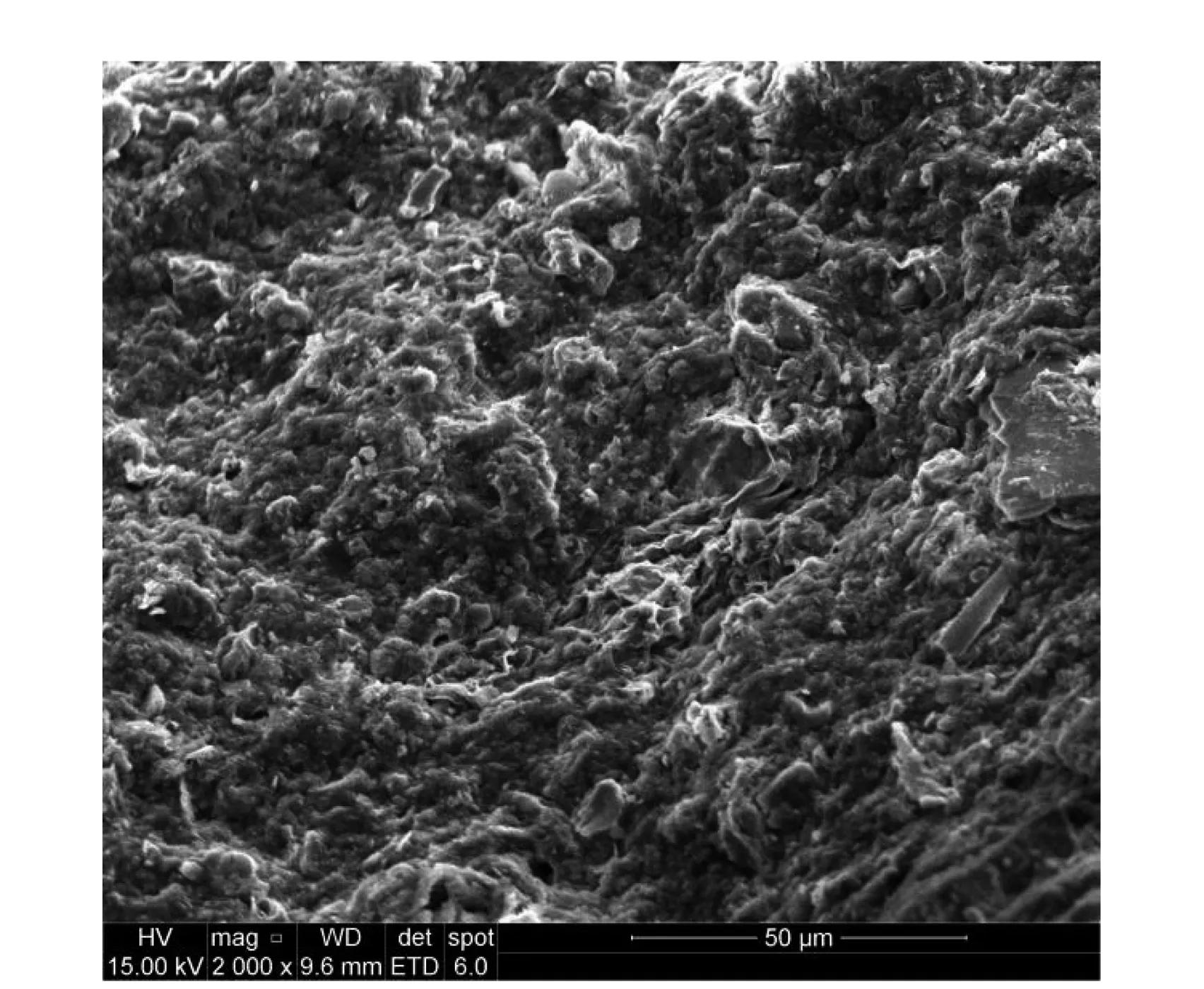

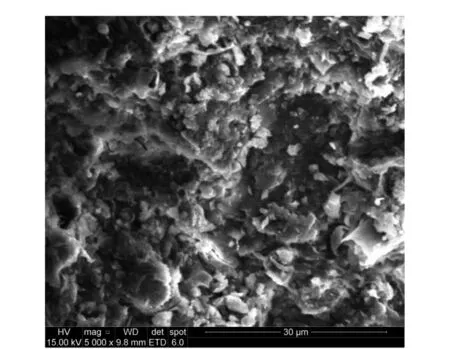

市政污泥是包含水、纖維、膠體、有機質、金屬化合物、微生物、病菌、蟲卵、動植物殘體及各種絮體等的復雜多相體系,一般呈粘稠絮凝狀。污泥絮體的結構復雜,采用德國蔡司電子掃描電鏡(ZEISS EVO18 SEM)對污泥表面放大2 000倍和5 000倍的形貌,分別如圖1和圖2所示。污泥絮體表面親水性強,且有粘性,可以通過物理吸附或化學吸附、鍵合等方式固定較多的水分,污泥絮體豐富的間隙結構中也能夠包裹大量的水分,使得污泥的水分含量很高,且難以脫除。高水分含量是污泥能源化利用的不利因素,目前已成為諸多學者研究的焦點問題[11-12]。

圖1 SEM放大2000倍污泥形貌

圖2 SEM放大5000倍污泥形貌

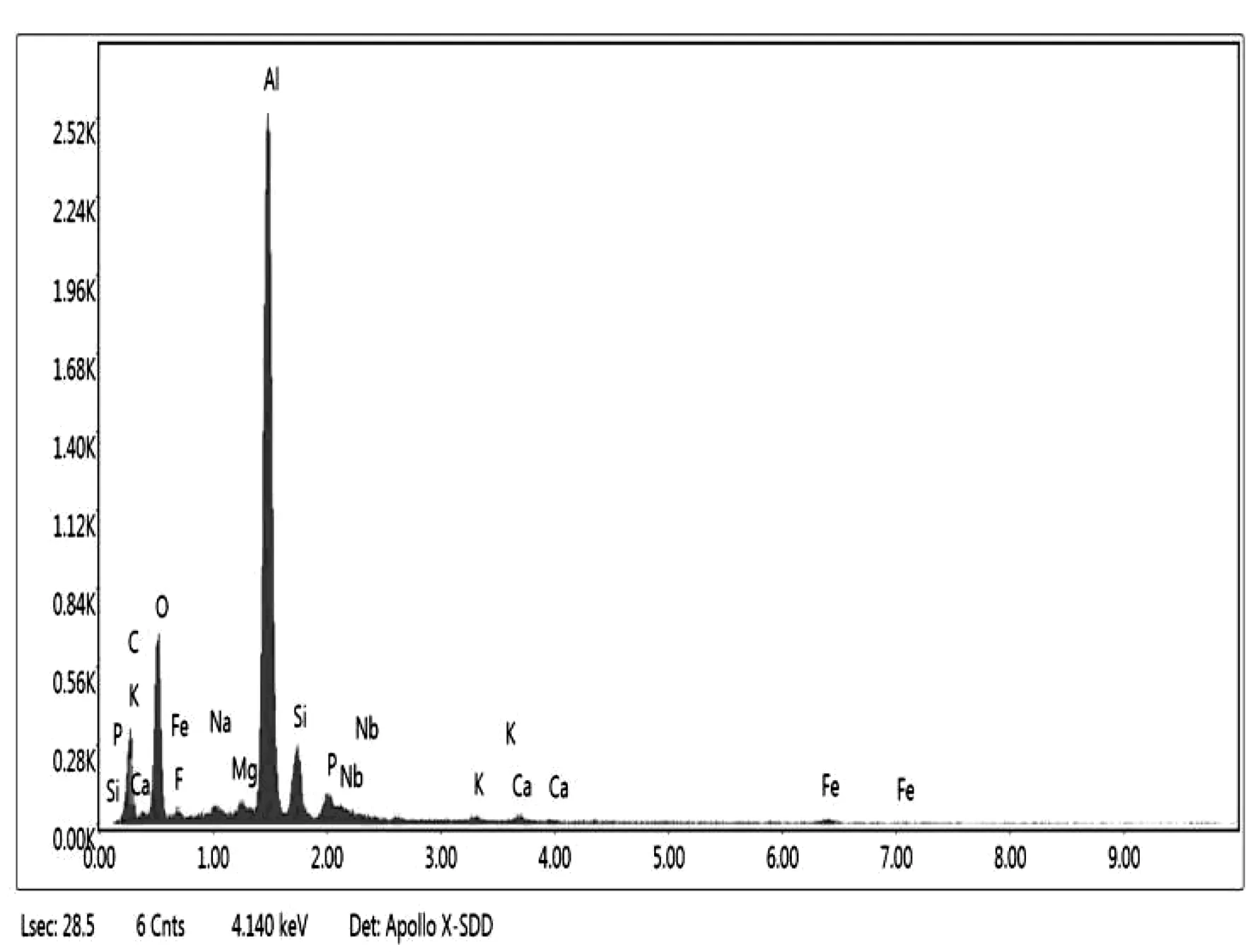

結合X-射線能量色譜儀(EDS),可對污泥進行微區成分分析(如圖3所示),市政污泥的元素組成繁多,主要包括C、O、K、Na、P、Si、Ca、Fe、Al等,不同地區不同批次的污泥其元素組成各有差異。

圖3 市政污泥的X-射線能譜圖

2 污泥制漿技術研究進展及現狀

近年來,已有科研工作者提出將污泥摻混至漿體燃料中,制成含污泥的漿體燃料。污泥制漿技術是基于對污泥的資源化清潔利用而提出的,目前國內外對污泥制漿技術的研究尚處于起步階段,且主要集中在成漿特性方面。Menghan Xu等人[13]將含油污泥與石油焦摻混制備污泥水焦漿,發現加入污泥后水焦漿的成漿濃度下降,漿體穩定性提高。Meng Liu等人[14]將污泥和石油焦摻混制漿,研究了污泥水焦漿的流變性和穩定性,加入污泥后水焦漿的流變特性由原來的脹流性轉變為假塑性,同時漿體的穩定性得到明顯改善。孫云昊[15]研究了添加劑種類、漿體濃度、污泥摻混比等因素對污泥水煤漿成漿特性的影響。Weidong Li等人[16]將污泥與煤摻混制備污泥水煤漿,初步研究了污泥水煤漿的成漿性能和穩定性,加入污泥后水煤漿的成漿濃度下降,穩定性提高。

可見,污泥的加入對漿體特性有較大影響,不僅能夠提高漿體的穩定性,還有利于假塑性流變特征的增強。但是,摻入污泥后,漿體的粘度明顯增加,成漿濃度迅速下降[17-19]。這將大大增加漿體的泵送壓力,惡化漿體的霧化、燃燒和氣化效果。初步研究認為,污泥的絮體結構及絮體內水分的賦存形態是影響其成漿特性的主要因素[17]。但迄今為止,國內外針對污泥成漿機理的研究還不夠深入,污泥絮體的關鍵理化特性仍不明朗,絮體理化特性及其內水賦存形態對污泥成漿特性的影響機理尚無定論。因此,有必要針對這些問題開展基礎研究,改善污泥的成漿特性,提高污泥摻混量及成漿濃度。

3 污泥制備漿體燃料的優勢

利用市政污泥制備漿體燃料的現實意義及其主要優勢體現在:

(1)不需要對污泥進行干化處理,避免了因干化引起的粉化、自燃等問題,解決了由污泥高水分帶來的應用問題;

(2)解決了市政污泥的去向問題,生態效益明顯;

(3)可以實現污泥中能量的回收利用;

(4)污泥中高含量的水分可代替制漿用水,節省制漿所需的清水;

(5)在封閉的環境中制備、輸送,無惡臭污染物外泄,清潔環保;

(6)漿體燃料可用于鍋爐、窯爐燃燒,燃燒效率可達96%~99%,是一種節能燃料,且燃燒溫度低于燃油燃煤溫度,有利于降低NOx的生成量和提高固硫率,是一種清潔燃料;

(7)漿體燃料也可作為氣化原料制備H2和CO[20],為氣化工業提供原料基礎;

(8)污泥與煤或石油焦共成漿時,污泥中的堿金屬(鉀、鈉等)可顯著提高漿體的氣化活性[21];

(9)在燃燒和氣化時,通過優化配置和合理操作,能有效控制污染物排放,從而實現污泥的能源化清潔利用。因此,利用污泥制備漿體燃料有望成為污泥高效清潔資源化利用的主要途徑之一。

4 污泥制漿技術的發展方向

隨著城市污泥清潔處理問題的日益凸顯,污泥制漿技術應運而生,但直接利用原生污泥制漿時,漿體粘度會因污泥的摻入而敏感上升,同時成漿濃度顯著降低,從而導致了較低的污泥摻混量,難以實現污泥的大規模資源化清潔利用。因此,采用適當的手段使污泥絮體破解,改善污泥成漿特性,成為當前污泥制漿技術的焦點。目前,制漿污泥的改性研究主要集中在堿處理、熱處理和超聲波處理等方面,污泥改性后其制漿摻混比例有所提高,但為了保證不低于60%的成漿濃度,改性污泥的摻混量一般不高于煤/焦質量的15%,仍有必要進一步提高。以市政污泥的規模化清潔利用為出發點,以制備高品質多元復合漿體燃料為落腳點,開辟破解污泥絮體結構的新思路,大幅提高污泥摻混比,或將成為污泥制漿技術未來的主要研究方向。

最新研究初步發現污泥在適當的發酵機制(發酵濃度、溫度、C/N和pH值等)下可以充分破解污泥絮體。污泥絮體在發酵機制的作用下發生破解,絮體中廣泛分布的內部空間得以打開,大量束縛水得以釋放[22],將有利于改善污泥的成漿特性,以爭取更大比例的污泥摻混量和更高濃度的污泥焦漿。利用發酵機制破解污泥絮體結構的研究,將涉及污泥絮體的破解機理,發酵過程對污泥理化特性的影響機理等復雜的科學問題。可采用實驗研究、理論分析和模擬計算多元結合的方法,利用先進的測試儀器,從基礎層面上揭示污泥絮體破解對其成漿特性的影響機理,研究方案如圖4所示。

圖4 污泥絮體破解及其對成漿特性的影響機理研究路線

5 結束語

目前市政污泥主要的能源化利用方式是將其熱干化后再燃燒,而熱干化技術具有投資大、能耗高、易粉塵爆炸等問題,不盡令人滿意。利用市政污泥制備漿體燃料,不僅能夠很好地解決由污泥高水分帶來的應用難題,還能實現污泥的熱值回收,且生態效益顯著。但污泥的成漿濃度低,粘性的污泥絮體結構成為污泥制漿技術發展的瓶頸。破解污泥絮體結構,提高污泥的制漿摻混比,是目前污泥制漿研究的熱點,常規的破解方法主要集中在堿處理、熱處理和超聲波處理等方面。利用發酵機制破解污泥絮體結構,開辟了污泥絮體破解的新思路,對推動污泥制漿技術的發展與應用具有重要意義。