青海川官路民和古鄯滑坡破壞機理及防治方案

楊昊天,牌立芳,趙永輝,李志濤,張俊德

(1.中鐵西北科學研究院有限公司,甘肅 蘭州 730000;2.中國鐵道科學研究院,北京 100081;3.青海省交通控股集團有限公司,青海 西寧 810000)

0 引言

我國滑坡等地質災害多發,每年造成大量人員傷亡與財產損失[1]。古鄯滑坡位于青海海東地區,該滑坡的發生受季節性降雨影響顯著,降雨期間或降雨之后使得大量地表水匯集、入滲,引起斜坡巖土體內孔隙水壓力升高,使得潛在滑動面上的有效應力及抗剪強度降低,滑坡體在自重作用下失穩,發生滑坡災害[2-5]。

降雨對滑坡穩定性影響及作用機理方面,國內外學者開展了大量研究工作。邵山等[6]通過實地調查滑坡數據信息,并結合GIS技術和確定性系數法,分析與滑坡分布及穩定性緊密關聯的多個致災因子的敏感性;文海家等[7],蘇燕等[8],李秀珍等[9]通過概括降雨型滑坡的主要類型、特征以及控制因素,開展了室內人工降雨滑坡試驗模型,研究了降雨強度對降雨型滑坡的影響機理;在滑坡抗滑支擋加固措施方面,抗滑擋墻、普通抗滑樁、錨索抗滑樁、錨索框架及微型樁群等得到了很好的應用[10-12]。

從降雨誘發滑坡發生方面的國內外研究現狀分析來看,目前國內外學者研究主要集中在滑坡的致災因子誘發機制、影響機理及防治工程措施方面。本文以青海省海東市川官公路K39+100古鄯滑坡為例,結合滑坡工程地質勘察資料,利用FLAC3D數值模擬方法分析滑坡破壞機理,采取工程支擋及排水等綜合防治措施,為青海海東地區公路工程滑坡防治提供一定的參考。

1 滑坡工程概況

該滑坡位于民和縣古鄯鎮川官公路K39+100處。滑坡發生后,川官公路約150 m的路基垮塌、下錯,滑坡后緣位于公路路面,且9月份降雨期間滑坡后緣逐漸向后移動,延伸至路外側截排水溝,使截排水溝發生損毀,滑坡側界持續向外擴展,路基破壞范圍逐漸增大。路內側原漿砌石擋墻及防撞欄均遭破壞,目前形成陡坎,高度約17 m~20 m,如圖1所示。

2 滑坡工程地質條件

2.1 地形地貌

滑坡區地形總體上呈北東高、南西低的特點,山塬總體呈北西-南東向延伸,山頂高程2 550 m左右,公路路面高程2 340 m,相對高差達210 m。滑坡區地形較緩,地面坡度15°~25°,植被以種植物、草甸、低矮灌木為主。

研究區災害點位置為一填方路堤,坡腳至路面高差約25 m~32 m,川官路右側為川大高速高填方路堤,填方路堤高度約17 m~20 m。川大高速右側為黃土邊坡,有一沖溝斜交于川官公路及川大高速路。根據現場調查,修建兩條公路前,該沖溝向線路方向延伸至川官路左側坡腳,川官路該段的修建以回填沖溝形成高路堤形式通過,本次滑坡災害位置正好為原沖溝位置所在。

2.2 研究區巖性特征

2.3 水文地質特征

項目區所在河流均屬黃河水系,地表水主要為北西-南東流向的溝谷,屬季節性流水溝谷,溝谷地表水主要來源為大氣降水及冰雪融水補給,因季節性變化較大。溝岸坡面為厚層含礫粉土、黏土及黃土狀土覆蓋,黃土狀土垂直節理發育。滑坡區勘查期間無地下水,地表水體發育,主要為勘察區溝谷地表水,勘察期于滑坡中后部發現一泉眼,降雨時流量較大,判斷為上部溝谷地表水匯水下滲至滑坡體,滑坡滑動后從滑坡中后部通道出露。

2.4 滑坡變形特征

在進行滑坡的勘察設計工作時,該滑坡已形成,滑坡規模及周界基本呈現。滑坡縱向長約200 m,后緣寬60 m,中部寬110 m,前緣寬60 m,一般埋深4 m~11 m,滑體方量約10萬m3。滑坡主滑方向114°,滑坡整體坡度約25°,滑坡后緣可見錯落陡坎,錯落高度約10 m,后壁坡度60°~70°,呈弧形展布,展布長度約150 m。滑坡前緣地形地貌可見明顯舌狀形態特征及樹木歪斜現象。滑坡后緣可見明顯裂縫,裂縫寬度約5 cm~15 cm,并且在勘察期間幾次降雨過程中,滑坡后部陡坎進一步垮塌,滑坡后緣逐步向后部發展,滑坡后部新增加幾條裂縫,并有向后部繼續發展的趨勢,若不對該滑坡立即采取工程措施遏制其變形,滑坡范圍繼續擴大,對川官路右側(滑坡后部)的川大高速的正常運營有較大威脅(見圖2)。

3 滑坡誘發機理分析

3.1 滑坡破壞原因及機理分析

該滑坡的形成是由其特殊地形、坡體結構及罕見的降雨天氣共同作用而引發的。

1)滑坡區特殊的地形條件及坡體結構是滑坡產生的根本原因。該滑坡為一填方路基滑坡,滑坡平均坡度約25°,而滑坡前緣地形較平緩,但滑坡后緣形成陡坎,陡坎坡度可達60°~70°,為滑坡的變形提供了良好的臨空面。加之,填方路基土本身空隙大、透水性強、土體強度較低,下部滑床為卵石層或強風化泥巖,強度較高。而滑坡后部有一沖溝斜交于川官公路及川大高速路,川官路及其右側川大高速路均填溝通過,高速填方路基內側形成一低洼易積水的凹槽地形,由于強降雨作用下雨水逐漸下滲,易使老溝道位置的填方體處于飽水狀態。該地形條件及坡體結構在其他因素誘發下容易導致坡體變形。

2)罕見的降雨天氣是滑坡發生的誘發因素。該區多年平均降雨量454.6 mm,其中7月~9月為雨季,本次滑坡發生于2018年7月以來的雨季期間,且自7月中旬以來,該區降雨較往年同期大幅增加,據民和縣氣象局統計,截止到9月27日,該區年降雨量已達到932.5 mm。持續降雨導致滑坡體土體處于飽水狀態,一方面土體自重加大,進而導致坡體下滑力增大;另一方面土體飽水后,造成其物理力學指標急劇降低,且對滲透性較差的路基部位產生靜水壓力。總之降雨條件下對該坡體穩定性造成極為不利的影響,是誘發滑坡發生的主要因素。

3.2 建立有限元模型分析滑坡誘發過程

3.2.1 有限元模型建立

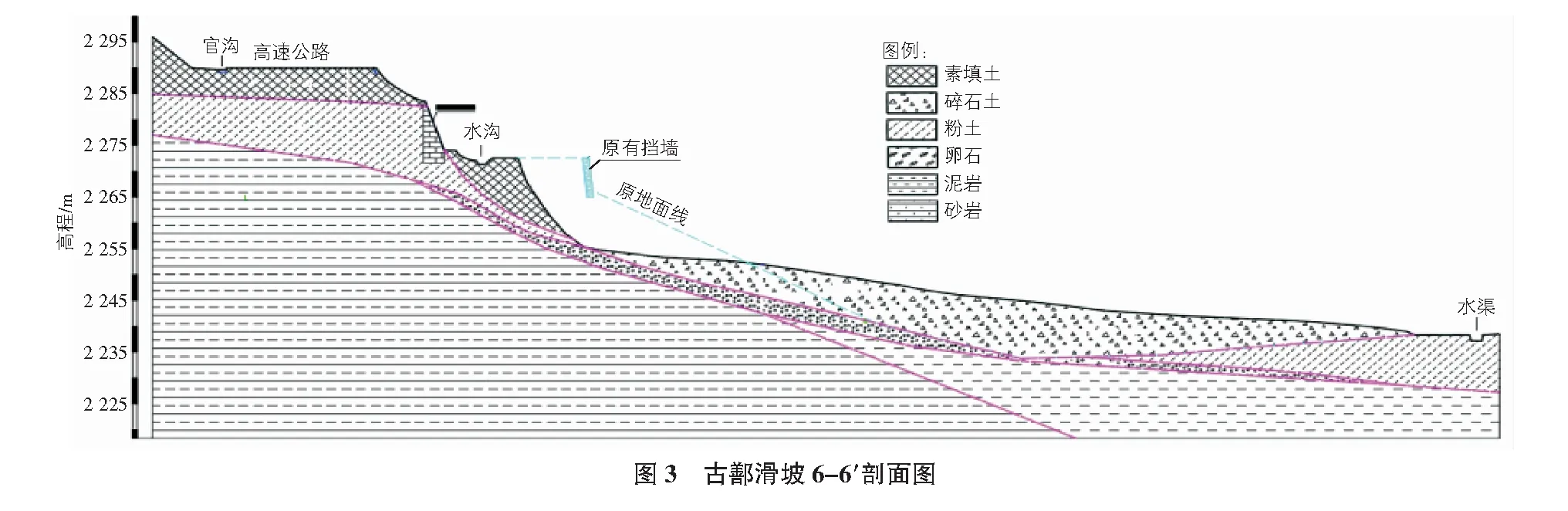

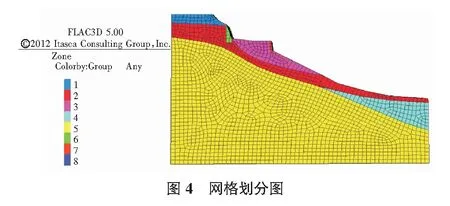

選取滑坡主滑斷面6-6′剖面(見圖3),利用FLAC 3D有限差分軟件,建立滑坡區域計算模型進行模擬,并進行網格劃分,模型如圖4所示。

3.2.2 計算工況及模型參數

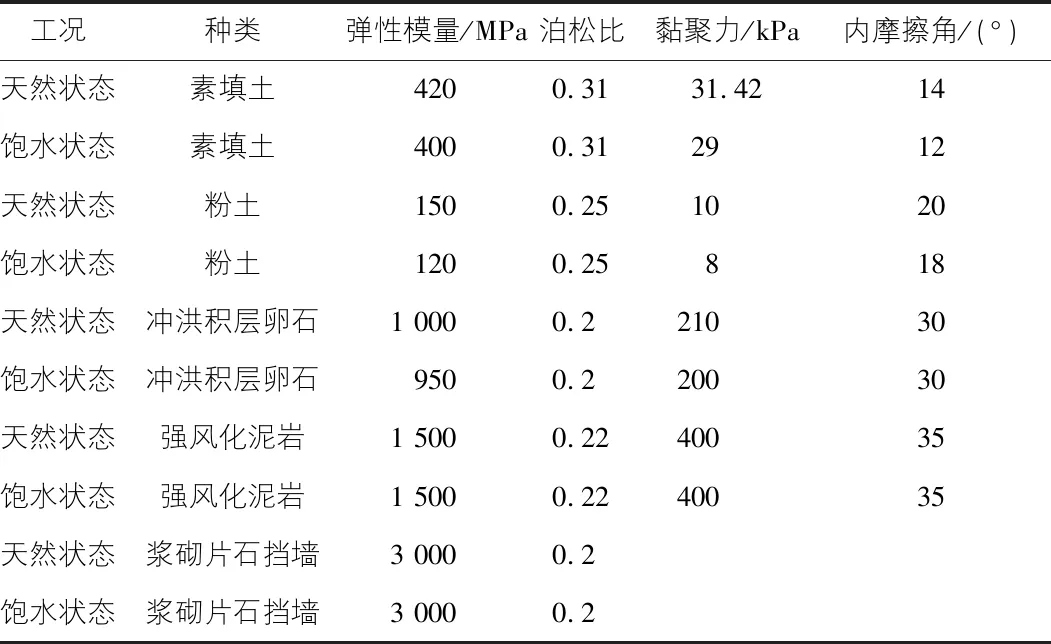

本次利用數值計算分析探討古鄯降雨型滑坡誘發過程,數值分析工況按天然工況(工況一)、暴雨工況(工況二)對滑坡進行變形演化分析。

土層及其他材料強度參數及變形參數取值是通過室內試驗、相關規范及經驗綜合確定,具體參數如表1所示。

表1 材料計算參數取值

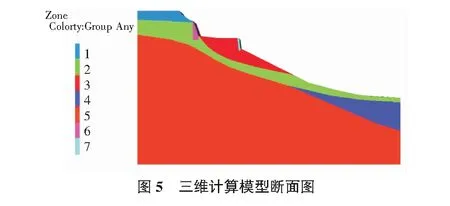

本次模擬漿砌片石擋土墻采用彈性本構模型,其余各滑體及基巖材料均視為彈塑性材料,均采用摩爾-庫侖本構模型。其中①,③為素填土,②為粉土,④為沖洪積層卵石,⑤為中風化泥巖,⑥,⑦分別為1號、2號擋土墻,均為漿砌片石擋土墻,如圖5所示。

3.2.3 計算結果及變形機理分析

通過分析古鄯滑坡天然狀態與暴雨狀態下的位移、剪應變等信息,從而對滑坡的成因機制和穩定性分別做出解釋和評價。

1)位移計算分析。

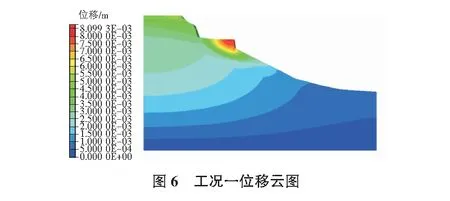

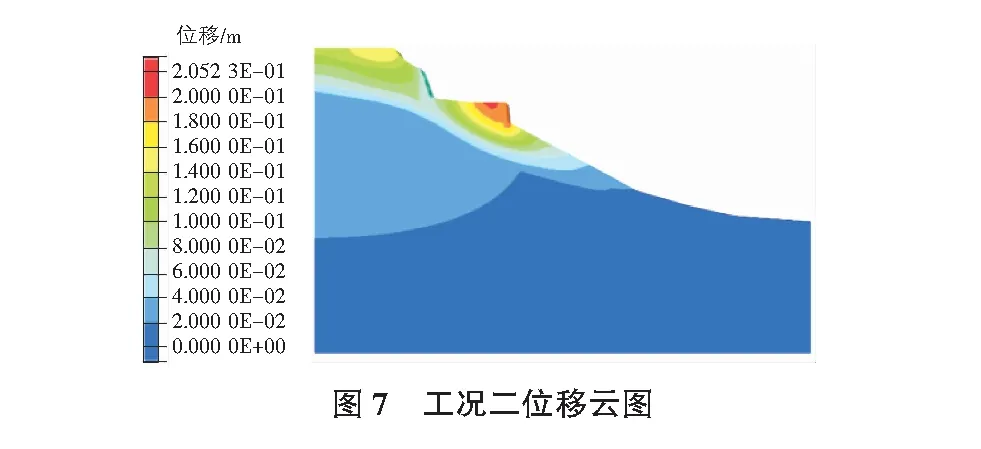

由圖6,圖7工況一、工況二的位移云圖可以看出:在工況一條件下,坡體整體位移較小,最大位移值不到1 cm,坡體位移最大影響區主要集中在2號擋土墻前緣部;在工況二條件下,邊坡整體變形加劇且變形范圍擴大,坡體整體位移變形值介于10 cm~20 cm,其最大位移值比天然狀態下增大20倍。尤其是2號擋土墻頂部后緣老溝道坡體位移值最大,且擋墻底部前緣部分最大變化量達到16 cm,影響十分突出。同時在飽水狀態下,因2號擋墻處坡體整體變形較大,牽引1號擋土墻處部分坡體也產生較明顯的位移。

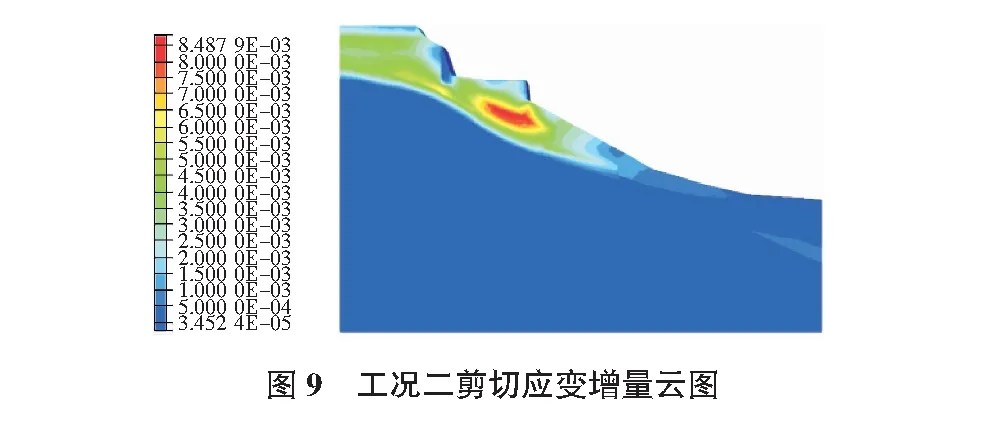

2)剪應變計算分析。

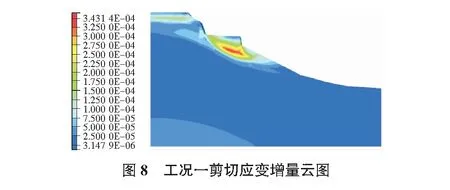

在圖8,圖9剪切應變增量云圖中可以看出:在工況一條件下坡體整體相對穩定,但是2號擋土墻下方土體存在較為明顯的潛在滑動面,在外界不利條件(如強降雨)下極易誘導擴大,造成滑坡災害。在工況二條件下,2號擋土墻下方 的土體滑動帶范圍較工況一條件下更大,同時1號擋土墻底部平臺坡體內部也開始有滑動帶形成,甚至兩個滑動帶有貫通的趨勢。

綜合現場勘察及有限元分析滑坡誘發機理,認為該滑坡的產生是由其特殊地形、坡體結構及罕見的降雨天氣共同作用而引發的。有限元計算分析結果與滑坡變形特征基本相符,具有較高可信度,為該處滑坡的治理工作提供了可靠的理論依據。

4 滑坡穩定性及參數反算

組成滑帶土的物質成分為粉土,受試件及試驗條件限制,一般試驗室得出的抗剪強度參數離散性大,所以通過反演計算得到的滑帶土抗剪參數更具合理性和代表性。綜合現場調查、勘察結論,將坡面形態恢復至滑坡發生之前,通過分析滑坡宏觀變形狀態,確定滑坡穩定度,進一步通過穩定度反算滑帶參數用于計算滑坡推力,各設計斷面穩定度及反算指標結果如表2所示。

表2 穩定度及反算參數結果

5 防治方案

5.1 支擋工程位置滑坡推力計算

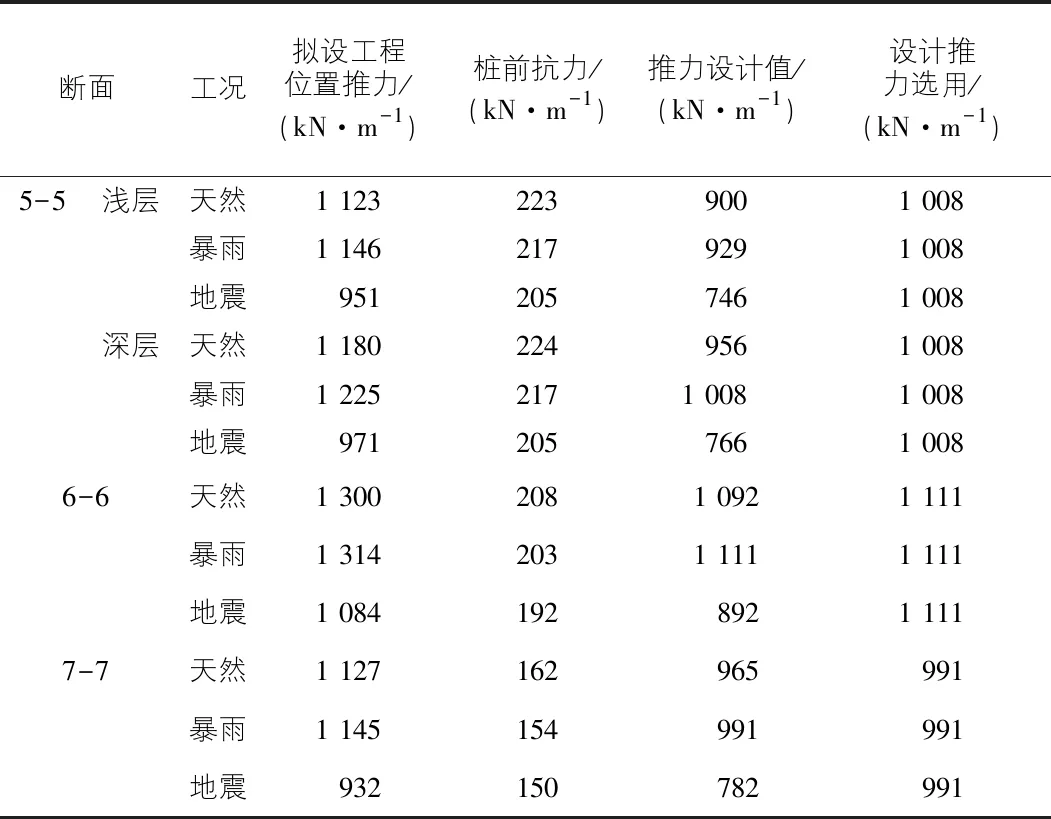

推力計算考慮自然、暴雨及地震三種工況,設計采用各工況下推力大值,參數及推力計算結果見表3,其中各工況的安全系數分別為天然工況1.20、暴雨工況1.15、地震工況1.05。

表3 設計斷面推力計算

5.2 防治方案

本次災害造成川官路三級路斷道、高速路正常運營受到嚴重威脅,治理工程總體治理首先實施應急工程防止滑坡范圍進一步擴大并保障高速路安全,再實施強支擋工程對滑坡進行永久治理。

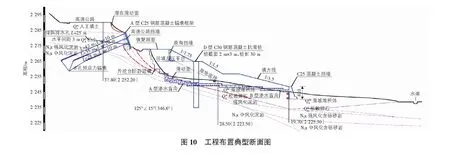

1)應急治理工程:a.三級路滑坡下部實施擋墻,然后于墻后回填反壓至滑坡后緣中部,穩定滑坡,反壓前于滑坡后面設置盲溝。填料回填反壓采用3級邊坡,其中應急治理工程為下部2級邊坡,于2級邊坡平臺完成抗滑樁工程后,樁后回填3級邊坡。第一級邊坡坡比1∶3.5,坡高根據地形變化,根據斷面圖中平臺標高確定,二級邊坡坡高8 m,坡比1∶1.5,完成抗滑樁工程后樁后第三級邊坡回填至公路標高,坡高8 m,坡比1∶1.75。二級平臺后部(樁背填料)須選用性能較好的粗粒料回填,回填應分層壓實,壓實度不小于0.90。b.對高速路的高邊坡,實施仰斜排水孔排水,于原擋墻上布置錨索框架工程穩定高邊坡。通過應急治理工程初步穩定滑坡及高速路高邊坡。每片框架橫梁共3根,橫梁間距3.0 m,豎肋共2根,在水平方向上間距3.0 m,基礎設置1 m長度的牛腿。錨索框架的尺寸為0.6 m×0.6 m,采用C25混凝土現場澆筑。錨索采用6Φs15.2 mm高強度、低松弛的預應力鋼絞線,每孔錨索設計荷載為600 kN,鎖定荷載540 kN。

2)完成應急治理工程后再實施強支擋措施:于二級回填平臺布置C30鋼筋混凝土抗滑樁工程進行強支擋,并恢復原截排水措施,根治該地質災害。

抗滑樁23根,樁截面2.0 m×3.0 m,樁長有20 m,24 m,28 m,27 m,30 m共計5種樁長,樁中-中間距6 m。部分抗滑樁樁前未回填至樁頂,需于樁間掛板,擋土板2.0 m×4.8 m,板厚30 cm,采用C25鋼筋混凝土澆筑(見圖10)。

6 結語

結合滑坡工程地質勘察、數值模擬分析,對青海省民和縣境內川官公路K39+100古鄯滑坡的變形機理、防治對策得到以下幾點認識:

1)該滑坡的形成是由其特殊的下覆坡體結構及罕見的降雨天氣共同作用形成的,其中坡體結構對邊坡穩定性起決定性作用,強降雨是滑坡失穩的主要誘發因素,二者共同造成該滑坡的形成。

2)FLAC3D計算分析結果結合現有勘察資料對滑坡的形成機理有了明確的認知,與滑坡變形特征基本相符,具有較高可信度,為該處滑坡的治理工作提供了可靠的理論依據。

3)通過工程措施,公路開始正常通車,并通過現場監測滑坡后部高速路及川官路路基均未發生變形,說明針對該滑坡的破壞機理而采取的設計方案是可靠的、合理的,治理工程是成功的。

4)通過對該滑坡的治理,為青海地區的公路滑坡在應急保通治理措施、滑坡永久防治方面積累了現場經驗。