三維激光掃描技術在古建數字保護中的應用★

梁昭陽

(福建船政交通職業學院土木工程學院,福建 福州 350007)

為保護世界文化和自然遺產,聯合國教科文組織于1972年11月16日在第十七次大會上正式通過了《保護世界文化和自然遺產公約》,建立了《世界遺產名錄》。我國擁有豐富的歷史文化資源,據統計中國已經有超過55項被列入遺產名錄,排名第一。在眾多的歷史文化遺產中,古建藝術就是典型的東方文化代表,古建作為一種文化精神的象征和載體,它們是歷史記憶的符號和社會文化發展的見證者,影響著東方和世界建筑的發展。保護古建就是保護中國千百年的文化見證,中國古建筑多以木質材料為主,其易腐、易燃等特性決定其保存難度大、費用高[1]。加之其具有結構復雜精細等特點,一旦發生類似巴黎圣母院式的火災或災害,無法復原,其背后的文化價值損失更是巨大。傳統古建保護主要以人工拍照、測量等方式進行數據收集建檔,無法完整記錄全部信息[2]。隨著信息技術的發展,尤其是三維激光掃描技術和計算機技術快速發展和深入應用,使得古建數字化保護工作成為當務之急[3]。基于數字化技術,為古建建立一套全息數字檔案,才能實現真正讓古建“活起來”。

1 三維技術掃描技術

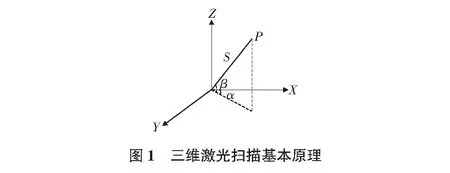

三維激光掃描技術是近年來出現的新技術,作為一種新興的測繪技術,該技術具有非接觸性、快速性、主動性等特性。與傳統的測量儀器如全站儀等相比,三維激光掃描設備不僅突破了單點的測量方式,而且采集的空間數據包含了三維坐標信息,也包含了點位的反射強度等更為豐富的數據信息。三維激光掃描儀作為三維激光掃描系統的主要組成部分,是由激光射器、接收器、時間計數器、馬達控制可旋轉的濾光鏡、控制電路板、微電腦、CCD機以及軟件等組成[4]。三維激光掃描儀采用激光三角測距原理,工作時利用水平激光束通過光源孔發射,掃描物體。當激光束通過高速旋轉的平面鏡時,改變激光發射角度,從而將激光束發射到物體表面,物體表面反射激光束,每一條激光線由CCD傳感器采集成一幀數據。掃描儀根據激光測距記錄儀器到目標的距離信息S,并同步測量每個激光脈沖橫向掃描角α(方位角)和縱向掃描角β(仰角),從而獲得激光脈沖的空間方位信息,再通過三角函數轉換即可得到每個點云的三維坐標信息[5],原理如圖1所示。因此,通過高速激光掃描測量的方法,可快速大面積獲取被測對象表面的高分辨率的三維坐標數據。由于其具有快速性、數字化、自動化、非接觸等特性,被廣泛應用于土建施工、橋梁監測、工程改造、古跡測量等方面[6]。

2 技術路線

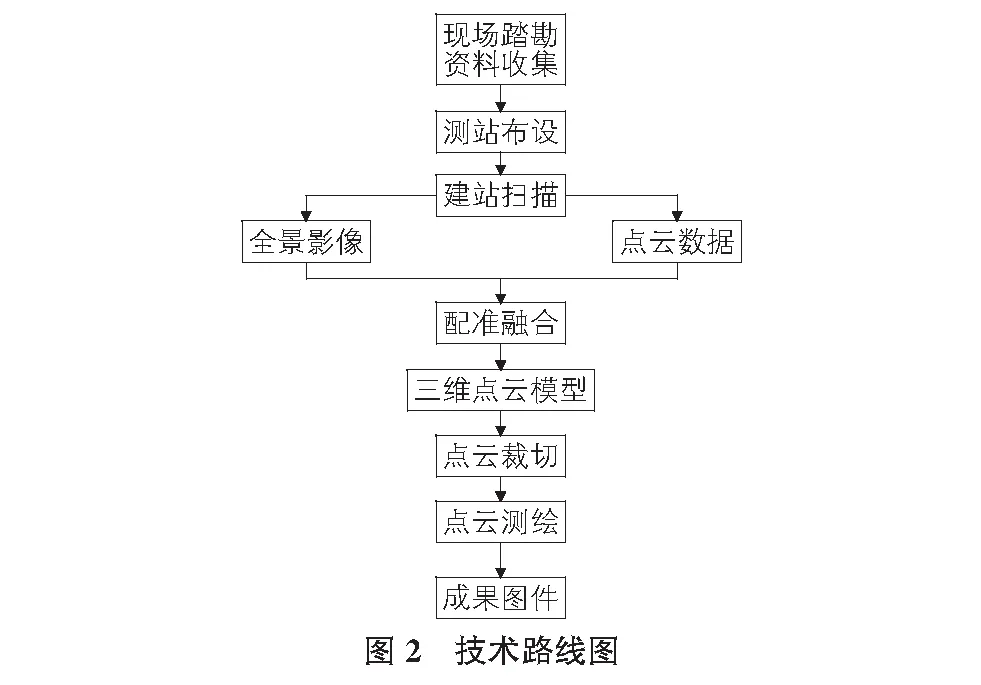

為了加強對文物的保護,繼承中華民族優秀的歷史文化遺產,促進科學研究工作,2017年對《中華人民共和國文物保護法》進行了修訂,新法實施以來,古建文物保護得到進一步重視。各地方都開展了古建保護數字化的新技術探索和嘗試,要求進行數字化建檔。古建筑的數字化存在諸多難點,要對其進行數字化保護,就要對建筑群布局、單體建筑的結構、彩塑壁畫、碑刻、斗拱、浮雕等信息進行數字化采集和記錄。復雜的紋理信息和建筑結構是古建的特點,利用三維激光掃描技術,對古建進行全面掃描,能夠同時獲取點云和影像信息,構建古建三維數字化模型。本文以某紅磚教堂為例,通過三維激光掃描技術進行掃描,建立點云模型,并形成數字化成果。具體技術路線見圖2。

3 項目應用

3.1 外業施測

本次項目采用天寶Trimble X7 3D激光掃描儀,其采用數字化脈沖EDM激光頭,掃描頻率500 kHz/s,最大測程80 m,測距精度2 mm,每分鐘掃描達到600萬個點,測量速度快。同時該掃描儀還集成了3個同軸1 000萬像素相機,掃描的同時還能夠快速進行圖像捕捉,獲得全視野的全景圖和彩色點云,能夠滿足針對古建復雜紋理和結構精細化掃描工作要求。根據制定的掃描方案,首先進行現場踏勘,確認建筑周邊環境后,綜合考慮掃描儀的作業半徑和掃描質量等因素,進行合理布點。根據現場情況,測站布設時,實際測站間隔在5 m左右,同時需避開樹木、路燈等遮擋物,保證掃描點云的有效性。然后進行建站掃描,根據掃描建筑的實際情況將激光掃描距離設置為30 m,減少多余數據的產生。同時掃描時確保相鄰測站的掃描重疊率不低于30%,保證數據的拼接。在外業掃描過程中,針對部分構件存在遮擋或某些紋理復雜的特殊區域需要精細化掃描等情況,可以適當增加掃描分辨率和密度,對其細部結構精細精確掃描。此外,掃描時外業人員要同步進行外業記錄,如:拍照、特殊區域草圖繪制、其他信息記錄等。在每次掃描結束后,需及時通過平板對掃描后的點云效果進行查看,檢查是否存在遺漏、缺失等情況,如發現及時進行補測,或在下一測站調整掃描范圍。為了提升外業掃描效率,可根據不同的被測物體,設定不同采樣間距,在掃描古建外立面時根據實際范圍合理選取掃描區域,在掃描古建內部結構時,采用360°×360°全景式掃描方式。

3.2 內業數據處理

外業數據采集結束后,通過配套數據線或內存卡將原始數據導出至計算機,再將外業所測數據導入到點云數據處理軟件RealWorks中。在數據處理前,首先需要對外業原始數據的齊全性、完整性和可用性進行檢查,并確保每一測站之間存在公共點可以進行配準。其次建立測站點云、全自動配準、配準精度檢測、目視檢測配準效果,并對一些不必要的噪點進行分割刪除,去除“飛點”等范圍外的點云,以及對于特別密集的點云數據進行重新取樣抽稀處理,以減少后續作業過程中繁重的處理過程。經過配準后的點云數據得到整體三維點云模型,還需根據古建測繪建檔的要求,進行平面、立面、剖面圖的圖件繪制。因此,要對配準后的三維點云模型進行裁切,裁切前需要對模型進行坐標校正,建立正交坐標系,通常在主立面上選定3個點建立平面,并以此為坐標系參考面,建立正交坐標系。最后,將三維點云模型進行裁切,按照平面、立面、剖面分別進行裁剪,形成相應的裁切后點云數據,供后續圖件繪制使用。

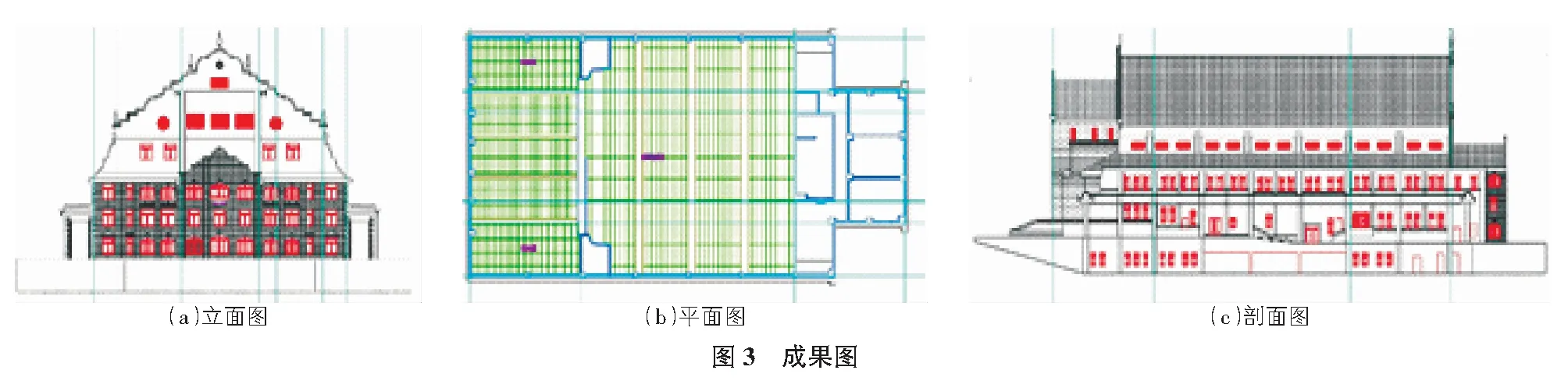

3.3 內業繪圖

將三維點云模型切片后的點云成果導入到AutoCAD制圖軟件中,利用其點云加載功能完成點云數據導入,為了在繪圖過程中減少計算機負擔,加載前需對點云數據進行適當抽稀和厚度裁切處理,保留各面點云厚度約10 cm即可。按照切片后的點云影像,依據古建測繪建檔繪圖要求進行圖件繪制,內業繪圖人員分別進行古建的立面圖、平面圖、剖面圖的繪制,整飾后就得到古建存檔所需的成果圖件,如圖3所示。繪圖過程中,針對窗花、文字等復雜的表面紋理信息采集,可結合照片等影像資料進行繪制,能夠提升作業效率和質量。

3.4 精度分析

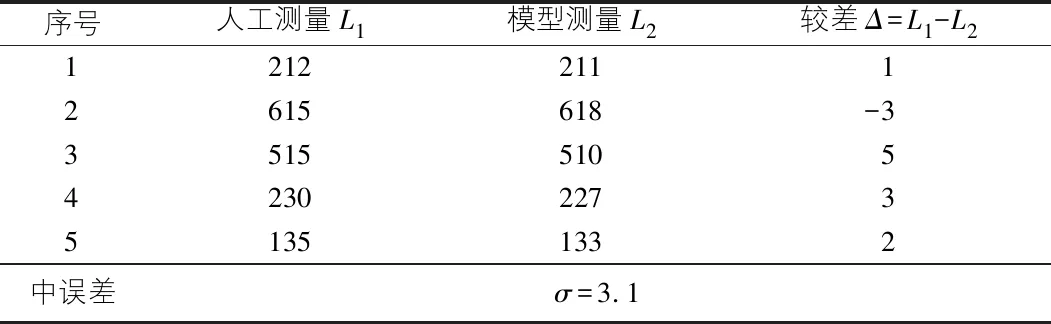

為檢驗三維激光掃描模型成果的精度,本次綜合選取了建筑5條邊進行尺寸精度檢查,檢驗成果精度。采用人工對建筑進行實地量取5條邊長并記錄,外業量取時采用激光測距儀,然后將人工量取結果與模型成果進行對比,得到精度統計如表1所示。

表1 精度統計表 cm

由表1精度統計可知,經過三維激光掃描的點云模型在邊長數據上與人工激光測距儀所測得邊長整體誤差3.1 cm,能夠滿足古建筑測繪規范的尺寸檢查中誤差限差要求。

4 結語

古宅古建筑等歷史建筑不僅僅是文化的傳承,也是國家和民族的記憶。三維數字化技術對于歷史建筑的保護,建立數字檔案具有重要意義。采用三維激光掃描測繪新技術可自動獲取空間內所有物體的三維點云數據,且測量速率是傳統測量工具所無法比擬的。通過三維激光掃描技術在古建保護中的應用實踐表明:

1)其高精度和高密度的掃描方式,能夠為古建保護提供全面、真實、準確、可靠的數據成果。

2)在歷史建筑存檔測繪中,不僅存檔了CAD的文本線畫圖,更是存檔了三維點云矢量圖,能全面無死角的對歷史建筑進行真正意義上的現代化“數字化”存檔。

3)通過三維激光掃描技術獲取到的建筑物三維數據,具有靈活的可操作性,便于編輯和存檔。

古建保護工作任重道遠,現代化的數字化存檔可以全面保留歷史建筑的現狀數據,后期借助計算機數據處理軟件對古建三維數據進行編輯、再次完善,通過建立三維數據進行管理平臺,不僅能夠為古建日后的年久翻修或風化復原提供基礎數據,還能夠為旅游開發提供數據支撐。