血清外泌體miR-155、miR-222表達對乳腺癌術后復發轉移的預測價值

郭檬檬,姚昶

乳腺癌是嚴重威脅女性身心健康的惡性腫瘤之一,近年來乳腺癌的發病率呈上升趨勢,并且病人趨于年輕化。早期診斷、及早治療是提高乳腺癌病人療效、改善預后的關鍵[1]。已有研究證實,微小RNA(microRNA,miRNA)在乳腺癌的發生發展中起重要調節作用,但循環miRNA含量比組織內少,并且易被RNA酶降解[2-3]。隨著研究的不斷深入,有學者認為血清中的miRNAs可能通過外泌體的形式進行運輸,實現細胞間的信息傳遞作用[4-5]。由外泌體包裹運輸的miRNA含量較為穩定,可較為真實地反映母細胞的miRNA水平。研究發現,miR-155可直接靶向FOXO-3a的3’-端非翻譯區下調其轉錄及翻譯,從而調節乳腺癌細胞的藥物反應[6]。另有研究稱,miR-222在乳腺癌病人外泌體中過表達,與乳腺癌病人阿霉素耐藥有關[7]。然而,關于外泌體miR-155、miR-222與乳腺癌病人復發轉移的相關研究鮮見報道,因此本研究通過檢測血清外泌體miR-155、miR-222表達水平,并初步分析其與乳腺癌病人術后復發轉移的關系,以期為臨床治療提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2016年1月至2017年6月南通市中醫院收治的乳腺癌病人72例作為乳腺癌組,病人均為女性,年齡范圍27~71歲,年齡(50.46±7.24)歲,其中左側37例,右側45例;TNM分期Ⅰ期31例,Ⅱ~Ⅲ期41例;無淋巴結轉移40例,有淋巴結轉移32例;低、中分化34例,高分化38例。納入標準:①經病理組織切片證實為原發性病灶浸潤性乳腺癌;②均行乳腺癌改良根治術進行治療;③術前行乳腺彩色超聲檢查;④臨床資料完整。排除標準:①非原發性乳腺癌;②合并惡性腫瘤;③合并血液系統疾病或傳染性疾病;④孕婦、哺乳期女性。同期選取在本院確診的乳腺纖維瘤病人40例為對照組,均為女性,年齡范圍25~67歲,年齡(48.62±8.17)歲。所有病人及其近親屬均知情同意并簽署知情同意書。本研究方案經南通市中醫院倫理委員會批準實施(批號20160211)。

1.2 方法

1.2.1 血樣采集及外泌體提取 所有病人于入院次日清晨取空腹靜脈血5 mL,對照組于檢查當日取空腹靜脈血5 mL,3 000 r/min離心10 min后,取上層清液轉移至干凈EP管,做好編號后置于-80℃條件下保存。利用外泌體試劑盒提取血清中外泌體,置于透射電鏡下觀察形態進行鑒定。外泌體試劑盒購自德國QIAGEN公司,提取步驟按照說明書嚴格執行。

1.2.2 熒光定量PCR技術檢測外泌體miR-155、miR-222水平 利用Trizol試劑盒提取血清外泌體總RNA,富集miRNAs后按照microRNA Reverse Transcription Ki(t美國Thermo Fishier Scientific)說明書方法進行血清外泌體miRNAs逆轉錄反應,將得到的cDNA按照SYBR Green Supermix(美國Bio-Red)說明書進行實時熒光定量PCR分析,反應條件如下:95℃變性30 s;95℃、15 s;60℃延伸15 s,40個循環。miR-155、miR-222均以U6為內參,引物序列為:miR-155正向引物5’-ACGCTCAGTTAATGCTAATCGTGATA-3’,miR-155反 向引 物5’-ATTCCATGTTGTCCAACTGTCTCTG-3’;miR-222正向引物5’-GCTGGCGACATTACGACATTCGCGC-3’,miR-222反 向 引 物5’-ACGCGCTAAGCCAAGTCTTAC-3’;U6正向引物5’-CTCGCTTCGGCAGCACA-3’,U6反向引物5’-AACGCTTCCAGAATTTGCGT-3’。用2-ΔΔCt法計算各血清外泌體中miR-155、miR-222相對表達水平。每個樣品重復3次,取平均值。

1.2.3 觀察指標 乳腺癌病人術后第一年每3個月隨訪一次,之后每6個月隨訪一次至術后3年。隨訪時病人行全身CT或MRI掃描,如發現影像學轉移,則進一步行組織病理學檢查確診,根據病人是否發生復發轉移分為復發轉移組27例和未復發轉移組45例,比較兩組病人血清外泌體miR-155、miR-222水平。

1.3 統計學方法用SPSS 22.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料用例(%)表示,行χ2檢驗。采用受試者工作特征(ROC)曲線評價血清外泌體miR-155、miR-222水平對乳腺癌病人術后復發轉移的預測價值。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 研究組和對照組血清外泌體miR-155 、miR-222 水平比較研究組血清外泌體miR-155、miR-222水平均明顯高于對照組(均P<0.05),見表1。

表1 乳腺纖維瘤病人40例與乳腺癌病人72例血清外泌體miR-155、miR-222水平比較/

組別對照組研究組t值P值例數40 72 miR-155 0.98±0.03 1.46±0.62 4.88<0.001 miR-222 1.02±0.02 1.87±0.79 6.79<0.001

2.2 復發轉移組和未復發轉移組血清外泌體miR-155 、miR-222 水平比較復發轉移組病人血清外泌體miR-155、miR-222水平均明顯高于未復發轉移組(均P<0.05),見表2。

表2 乳腺癌病人72例復發轉移組和未復發轉移組血清外泌體miR-155、miR-222水平比較/

表2 乳腺癌病人72例復發轉移組和未復發轉移組血清外泌體miR-155、miR-222水平比較/

組別復發轉移組未復發轉移組t值P值例數27 45 miR-155 1.68±0.47 1.33±0.24 4.18<0.001 miR-222 2.13±0.53 1.71±0.26 4.50<0.001

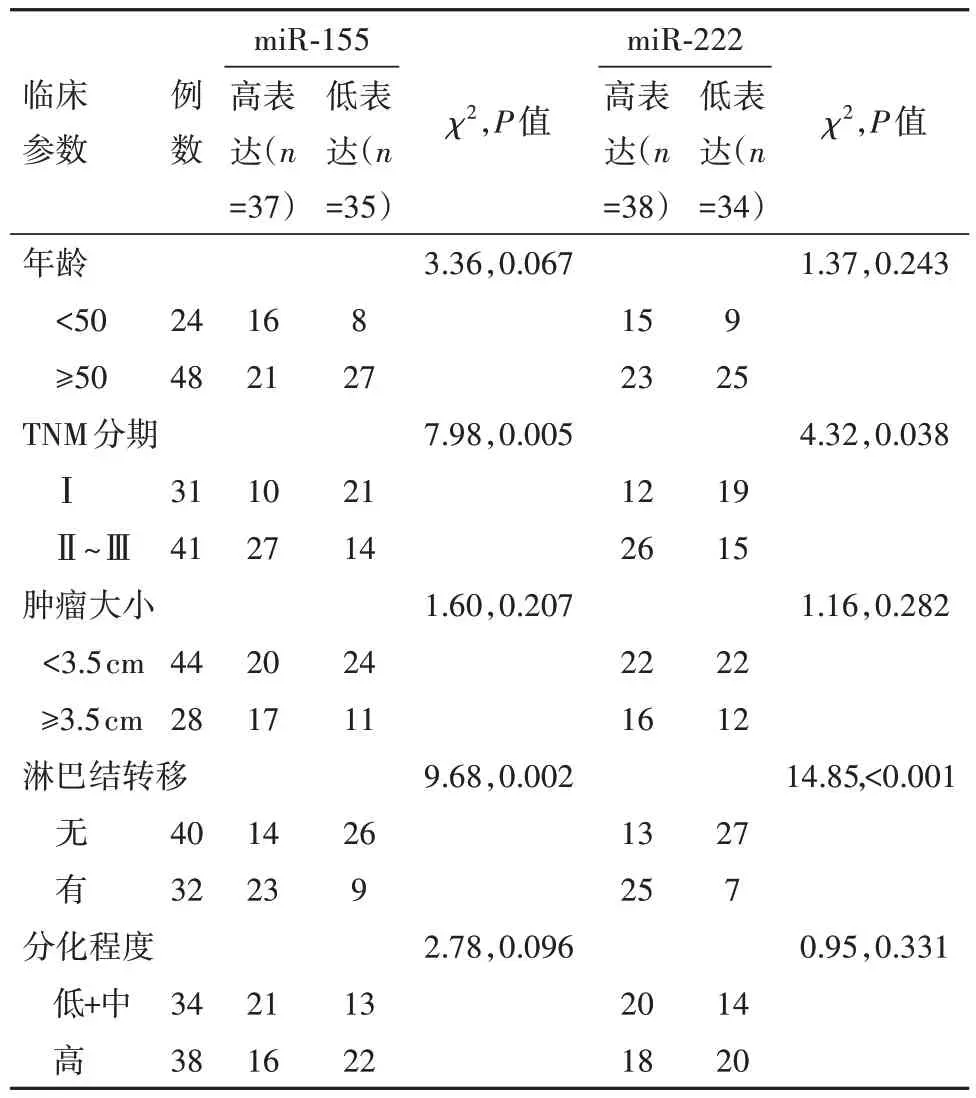

2.3 乳腺癌病人血清外泌體miR-155 、miR-222 水平與臨床病理參數之間的關系以血清外泌體miR-155、miR-222相對表達量的平均數將病人分為高表達組和低表達組,經病理分析結果顯示,乳腺癌病人血清外泌體miR-155、miR-222表達水平與年齡、腫瘤大小、分化程度無關(均P>0.05),與TNM分期、淋巴結轉移有關(均P<0.05),見表3。

表3 乳腺癌病人72例血清外泌體miR-155、miR-222水平與臨床病理參數之間的關系/例(%)

2.4 血清外泌體miR-155 、miR-222 水平對乳腺癌病人術后復發轉移的診斷價值ROC結果顯示,血清外泌體miR-155、miR-222預測乳腺癌病人術后復發轉移的曲線下面積(AUC)分別為0.82[95%CI:(0.71,0.87)]、0.79[95%CI:(0.68,0.88)],對應的靈敏度分別為69.37%、59.26%,特異度分別為80.22%、86.33%;二者聯合預測乳腺癌病人術后復發轉移的AUC為0.89[95%CI:(0.79,0.95)],靈敏度為84.37%,特異度為93.16%。進一步Z檢驗結果顯示,血清外泌體miR-155、miR-222單獨預測乳腺癌病人術后復發轉移的AUC與聯合預測的AUC相比,均差異無統計學意義(Z=1.04,P=0.298;Z=1.29,P=0.196)。

3 討論

乳腺癌是一種高度異質性腫瘤,臨床研究發現,約有30%~40%的早期乳腺癌病人即使接受了手術根治術,仍有復發轉移的風險,可能與其基因異質性導致的生物學行為和臨床病理改變有關[8-9]。本研究納入的72例乳腺癌病人,有27例發生復發轉移,復發轉移率為37.50%,與其他學者[10]報道的39.53%較為接近。目前臨床上診斷乳腺癌常用方法有影像學檢查、病理學診斷及血清腫瘤標志物檢查等,但由于存在放射性損傷、有創性、靈敏度較差等缺陷,且對病人術后復發轉移預測價值有限,尋找新的有效標志物以監測乳腺癌術后復發轉移成為目前研究的熱點。

外泌體是內泌體衍生的納米大小的小泡(50~150 nm),由多種類型細胞分泌,外泌體中含有細胞蛋白、脂質和miRNAs,可通過轉運mRNA或miRNA調控受體細胞基因表達,癌細胞分泌的外泌體從原發腫瘤轉移到循環系統已在多種模型中得到證實[11-13]。已有學者報道稱從乳腺癌病人和健康志愿者血清中分離出的外泌體中含有miR-155[14],Kia等[15]研究發現,miR-155在轉移性乳腺癌外泌體中富集,且通過靶向PTEN和DUSP14參與乳腺癌細胞的侵襲、轉移作用。本研究結果顯示,與對照組相比,乳腺癌病人血清外泌體miR-155呈高表達,且復發轉移病人血清外泌體miR-155水平亦明顯高于未復發轉移病人。經病理分析發現,血清外泌體miR-155的表達水平與乳腺癌病人TNM分期、淋巴結轉移有關,表明外泌體miR-155可能通過獨特的信息傳遞作用參與乳腺癌細胞的增殖、遷移,影響疾病進展。外泌體由于具有較高穩定性,在細胞外環境中可防止RNA酶、蛋白酶的降解作用,同時發揮獨特的細胞間信息傳遞功能[16],但關于外泌體miR-155在乳腺癌中的具體作用機制有待進一步研究。

研究發現,miR-222是最早發現的一類外泌體miRNAs,可通過在腫瘤基質、耐藥細胞及非耐藥細胞之間相互傳遞信息,從而改變腫瘤微環境,進而使腫瘤細胞產生耐藥性[17-18]。也有人認為,外泌體可能通過囊泡將抗腫瘤藥物隔離,再通過胞吐作用將其排出細胞,以消除藥物對細胞的毒害作用,促進腫瘤細胞增殖、分化、轉移[19]。Yu等[7]體外細胞實驗研究發現,轉染miR-222模擬物的乳腺癌細胞MCF-7/S獲得阿霉素耐藥,而轉染miR-222抑制劑的MCF-7/S細胞失去耐藥性,證實miR-222可能是引起乳腺癌病人耐藥的機制之一。另有研究發現,外泌體miR-222在伴有淋巴結轉移的乳腺癌細胞中高表達,進一步研究證實外泌體miR-222通過下調腫瘤抑制基因PDLIM2,從而激活NF-KB信號通路,促進腫瘤細胞遷移、侵襲作用[20]。本研究結果顯示,miR-222在乳腺癌病人血清外泌體中表達水平明顯高于對照組,與病人TNM分期、淋巴結轉移有關,與上述結果一致,提示乳腺癌病人血清外泌體miR-222可能通過在腫瘤局部微環境中傳遞信息,激活一條或多條信號通路,從而參與腫瘤的發生發展過程。本研究還發現,術后復發轉移病人血清外泌體miR-222水平明顯高于未復發轉移,提示血清外泌體miR-222可能作為乳腺癌病人復發轉移的生物標志物。

ROC曲線可用于評價臨床診斷價值,AUC為ROC曲線與橫軸之間的面積,其大小可反映診斷價值大小,一般AUC值大于0.5,認為具有診斷價值,AUC值越大則診斷價值越高。本研究結果顯示,外泌體miR-155、miR-222水平預測乳腺癌病人術后復發轉移的AUC分別為0.82、0.79,預測敏感性較低,分別為69.37%、59.26%。為提高預測效果,進一步探究二者聯合預測價值,結果顯示二者聯合預測乳腺癌病人術后復發轉移的AUC為0.885,均高于單獨預測AUC,但差異無統計學意義,聯合診斷的靈敏度為84.37%,特異度為93.16%,提示二者聯合診斷對乳腺癌術后復發轉移的預測效能更優,后續應納入更大樣本量對本研究結果進行驗證。

綜上所述,乳腺癌病人血清外泌體miR-155、miR-222水平呈高表達,與TNM分期、淋巴結轉移有關,二者對病人術后復發轉移均有一定的預測價值,且二者聯合預測價值更高,提示血清外泌體miR-155、miR-222可能成為預測乳腺癌術后復發轉移的潛在生物標記物,但具體作用機制有待更深入研究。