激光武器控制系統研究

劉小強,楊修林,陸培國,壽少峻

(西安應用光學研究所,陜西 西安 710065)

1 引 言

激光武器系統使用中,為了使激光摧毀遠距離目標,必須使能量高度集中,且持續穩定照射在目標固定點上。所以激光武器必須具備一個功能完善、高動態性能、高精度控制系統,以便使激光武器能夠快速截獲目標,并對其進行精密跟蹤,瞄準打擊點并精確聚焦,確保高能光斑動態精確持續投射到目標固定點[1]。據初步分析,在戰術激光武器中要求對激光束指向精度為幾個微弧到十幾微弧級之間,戰略級要求激光指向精度為亞微弧級,聚焦控制精度優于半焦深。

2 激光武器控制系統的概念及與光電跟瞄控制系統的區別

2.1 激光武器控制系統的概念

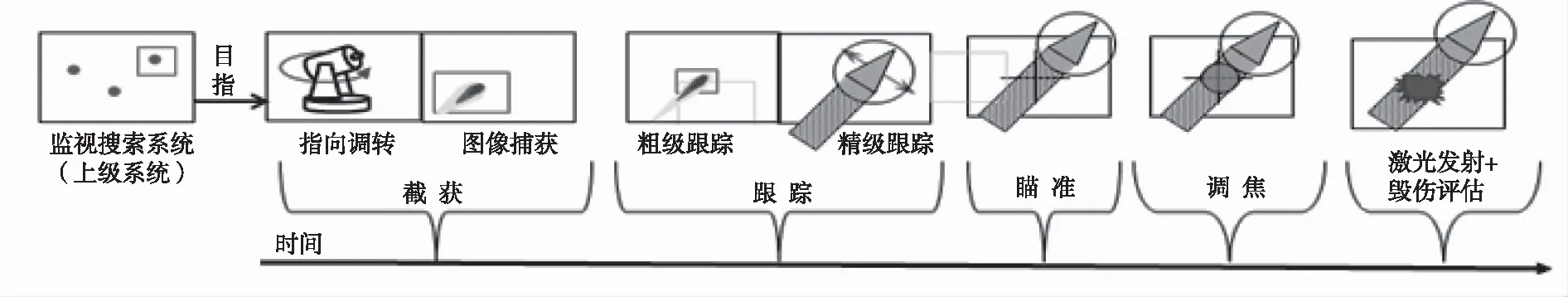

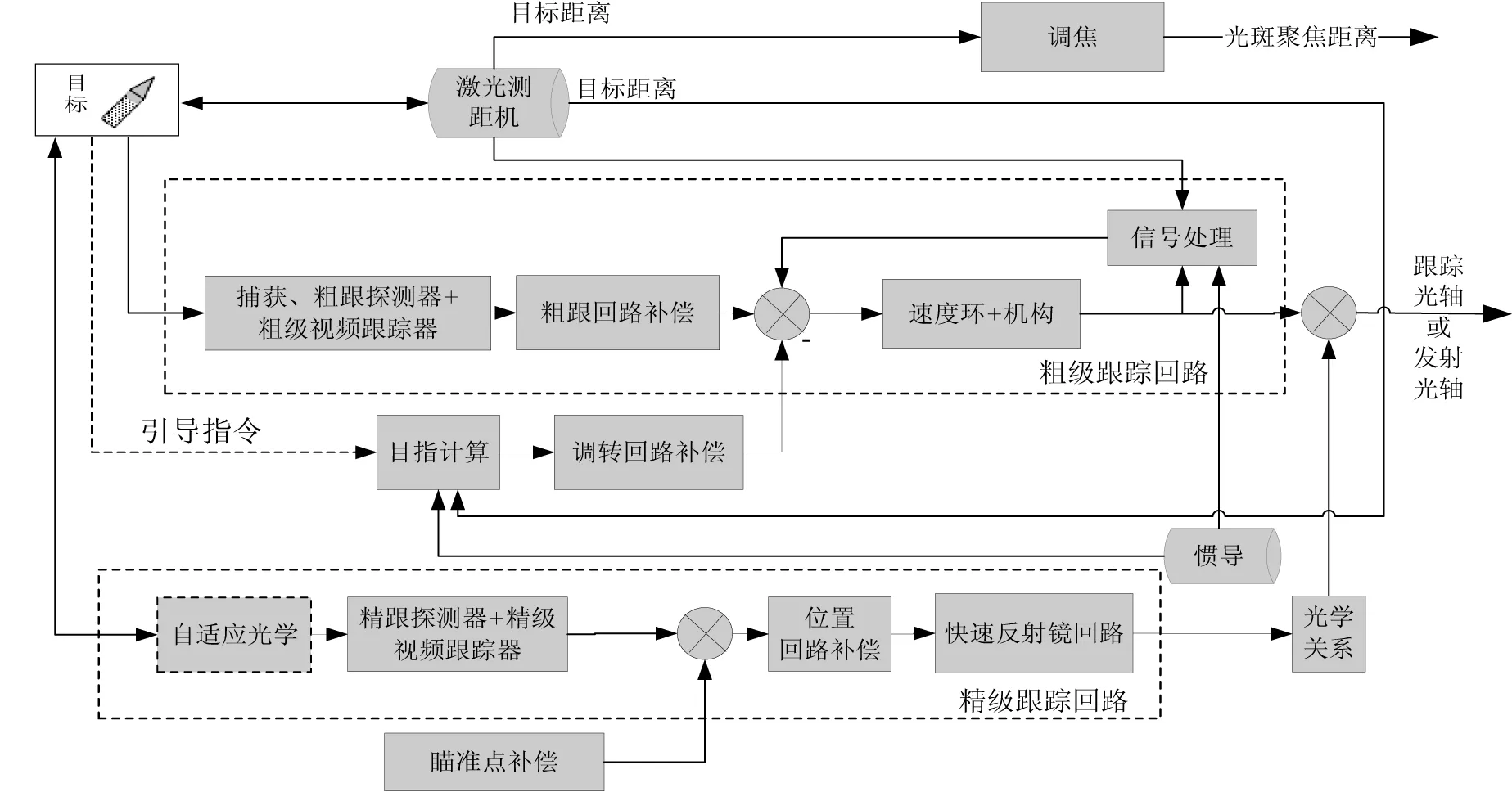

激光武器系統作為定向攻擊武器,其作戰流程(圖1)包括:①截獲;②跟蹤;③瞄準;④調焦;⑤發射;⑥毀傷評估。其中前4個環節與控制技術深度相關,是本文著重分析的環節,發射和毀傷評估環節本文不作分析。結合控制系統原理框圖(圖2)和圖1,激光武器控制系統工作流程可概述如下。

圖1 激光武器作戰流程涉及到的技術環節

圖2 激光武器控制系統原理框圖

首先依據上位系統目標引導指令調轉光軸,使目標進入捕獲探測器視場,粗級(捕獲)視頻跟蹤器提取目標并送出粗級目指誤差,該誤差送入粗跟回路并經速率環路驅動主框架完成粗級跟蹤,粗跟蹤精度確保目標進入精跟探測器視場,精級視頻跟蹤器提取目標,送出精級跟蹤誤差驅動精跟回路跟蹤目標,穩定后以目標跟蹤點為基準,依據打擊需求調整發射光軸指向打擊點,同時調焦回路依據目標距離調整聚焦距離,對高能激光聚焦光斑進行縱向定位。

通過以上描述,可對激光武器控制技術涉及到的截獲、跟蹤、指向、調焦概念予以定義。

截獲:依據上位系統的目指數據調轉光軸,使目標進入激光武器光學視場,并完成圖像捕獲。

跟蹤:使跟蹤光軸動態指向目標。光學指向與目標指向之間的偏差,稱為跟蹤誤差。

瞄準:使發射光軸動態指向打擊點。發射光軸與打擊點指向之間的偏差,稱為瞄準誤差。

調焦:使強激光焦距動態跟隨目標距離。焦距與目標距離之間的偏差,稱為調焦誤差。

2.2 激光武器控制系統與光電跟瞄系統的區別

光電跟瞄系統傳統上可以分為兩種系統:穩瞄系統和跟蹤系統。

穩瞄系統關注點是系統抗擾能力,隔離度是它的考核指標;用途上它更適合對靜止或者運動速度較慢目標進行指示瞄準; 通常“慣量/摩擦”比越大對系統越有利;視頻跟蹤器對傳統穩瞄系統不是必須的組成單元;通常采用自身系統的兩維相對基準對目標進行指示,慣性坐標系下對目標的定位能力不是必需的[2];

跟蹤系統關注點是目標定位,其考核指標是目標跟蹤精度和目標諸元輸出精度;擾動隔離誤差作為一個誤差分項影響跟蹤精度及目標諸元的輸出精度;參考基準恒定準確;偏重于對動態目標的瞄準定位,使瞄線動態指向一個不預知的量;“慣量/摩擦”比對系統的影響關系較為復雜;視頻跟蹤器是必不可少的組成環節[3]。

激光武器關注點是聚焦光斑在三維空間的投射精度,對目標的高精度定位是實現最終目標的一個技術環節;跟瞄系統是一個望遠系統,而激光武器是一個望遠系統與光斑投射系統的結合,導致三者在控制技術上存在差異。表1是激光武器、光電穩瞄設備、光電跟蹤設備在控制技術相關方面的差異比較。

表1 激光武器、光電穩瞄設備、光電跟蹤設備控制技術差異比較

3 激光武器控制系統相關技術及要求

3.1 截 獲

圖1截獲包含了調轉和圖像捕獲兩個動作。圖像捕獲,屬于目標識別,在此不展開。調轉是圖像捕獲的基礎,要求準、快、穩,對應技術指標為調轉精度、快速性、穩定性。

3.1.1 調轉精度

通常武器系統的上位系統測量坐標系與激光武器平臺測量坐標系不重合,調轉精度是慣性空間的精度,理論上調轉精度優于1/2粗跟視場即可滿足系統使用,考慮到數據精度及后續流程銜接,需要留有余量。

調轉精度主要與目指精度和控制系統性能有關。目指精度極大的取決于坐標系基準精度及坐標系轉化的數據損失。圖3是上位系統測量平臺與激光武器平臺為移動平臺時目指數據在坐標系之間的傳遞過程,X、Y、Z對應上位系統直角坐標系下的目指數據,x、y、z激光武器平臺直角坐標系下的目指數據。

圖3 移動平臺之間目指數據傳遞流程

由圖3,影響激光武器載體坐標系目指(xb,yb,zb)精度的因素有:上位系統目指測量精度(Xb,Yb,Zb)、坐標系的精度以及坐標系轉化精度。由此可得出提高目指數據精度措施主要有:提高上位系統目指測量精度;提高坐標系建立的基準精度,如慣導精度,GPS精度、零位標校精度、軸系正交性等;剛性連接上位平臺與激光平臺,減小坐標系變換環節。在數據精度滿足要求前提下,調轉精度由控制系統決定。

3.1.2 快速性

調轉快速性一般以典型調轉耗時衡量。該指標影響武器系統的反應時間,一般會采用bang-bang控制,實現能量約束下的時間最短,其速度曲線成梯形或者三角形,過程中以最大加速度加速,到達最大速度維持(是否能夠達到最大速度取決于調轉行程與最大速度約束),然后以最大加速度減速。其中速度的規劃可以嚴格以數字程序形式完成,也可使用相應bang-bang控制器,如以跟蹤微分器獲得規劃速度。

3.1.3 調轉穩定性

穩定性以到位超調來衡量,通常要求無超調。穩定性不好會導致系統無法進入下一步作戰流程,如到位后存在較大的超調或者由于目指的持續改變導致調轉規劃失調,出現明顯的步進追趕目指都會影響后續跟蹤任務從而降低武器系統性能。

為此可以對整個調轉過程采用全狀態反饋,減小調轉過程的誤差累積,同時留有足夠的力矩儲備,避免較大的超調出現。另外,還可以對末端采用指數衰減模式或者正弦函數控制模式確保速度、加速度隨到位距離減小而減小,但這以犧牲快速性為代價,需要平衡取舍,式(1)為正弦函數控制的速度模型,式(2)是指數模式的速度模型:

ω=α×[1-cos(2π(t0+t))]

(1)

其中,α為調轉總行程;t0為進入末端控制的時間起點。

ω=βke-kt

(2)

其中,β為進入末端控制的位置門限;k為比例衰減系數。

3.2 跟 蹤

為了提高跟蹤精度及跟蹤帶寬,跟蹤系統采用粗精組合的復合軸形式[4],工作流程為:目指調轉到位,粗跟視場捕獲目標,啟動粗級跟蹤(粗跟),當粗跟確保目標持續保持在精跟視場中,則啟動精級跟蹤(精跟),跟蹤工作原理見圖4。

圖4 跟蹤系統原理圖

3.2.1 粗跟系統

粗跟系統能夠大范圍運動,粗跟確保目標持續穩定地保持在精跟視場內,其精度一般在毫弧度級,理論上最大誤差不超過精跟視場的1/2。由于目標的機動性以及干擾的存在,最大誤差維持在毫弧度級并不容易。另外,跟蹤精度建立在對擾動隔離基礎上,跟蹤精度指標中包含了對擾動的隔離指標,通常會分配跟蹤精度的(1/3~1/2)作為擾動隔離的精度指標。

(1)擾動隔離技術

由圖4,粗跟回路存在擾動1和擾動2。擾動1主要由平臺本身如摩擦、不平衡、扭轉等非線性力矩及基座運動等干擾組成。對擾動1隔離的主流方式是由陀螺構成空間角速率閉環,通過環路的高增益抑制。擾動2是擾動1的殘留部分,通過視頻跟蹤器構成空間位置環進行抑制,該環路可同時抑制角擾動和線擾動[5]。

另外,目標跟蹤時,通過“再生反饋”對目標運動參數的估計是在地心地固坐標系下完成的,粗跟系統進入“再生反饋”回路后,空間角速率閉環具備了對線擾動的補償能力。

(2)粗級跟蹤技術

粗跟由二階環跟蹤回路與再生反饋跟蹤回路構成,位置環邏輯判斷選擇其中一個回路起作用。當“再生反饋”回路濾波數據穩定,則“再生反饋”回路起作用,否則采用二階環跟蹤[4]。

二階環跟蹤采用單純的反饋校正,通過校正視頻跟蹤器輸出的位置誤差閉環成為II型系統。

“再生反饋”跟蹤控制實際是一種近似的復合控制技術,復合控制技術是一種前饋與反饋相結合的校正方式,在對快速、機動類目標高精度跟蹤中,該項技術是減小機動目標跟蹤滯后誤差的有效手段。對于光電跟蹤系統,輸入是時變而不可預知的,即來襲目標運動參數是實時變化的不可提前預知,何況是其高階導數,限制了嚴格意義下復合控制技術的使用,由此在對目標實時跟蹤過程中發展了一種近似的復合控制技術,即再生反饋控制技術,由光電跟蹤儀自身的輸出數據來間接獲得目標的運動參數,似乎目標運動參數是由跟蹤系統的測量數據再生出來,以正反饋的形式加入系統,所以叫了一個形象的名字“再生反饋”。

在目標自動跟蹤狀態下,“再生反饋”是利用光電閉環跟蹤控制系統的輸出量作為控制量的當前值,使用數字算法對其變化量進行統計、分析、計算、外推、平滑和估計,求得目標在地心地固直角坐標系中位置量、速度量和加速度量,最后經過一系列坐標變換作為控制信號將其速度量和加速度量加入,完成對原閉環跟蹤控制系統的近似前饋速度補償控制。構成具有一階位置環和再生反饋的近似復合控制系統,大幅度減小跟蹤系統的跟蹤誤差。“再生反饋”控制技術應用中目標運動參數的精度將影響該技術使用的成敗,換句話講,即對目標運動參數獲取的濾波估值算法的優劣決定了跟蹤系統“再生反饋”控制技術使用的成敗,濾波估值算法中將隱含了對相關變化量統計、分析、計算、外推、平滑和濾波等,一般的濾波算法有常增益系數α-β-γ濾波器、Kalman濾波器、IMM(交互式多模型)濾波器、跟蹤微分器等。

3.2.2 精跟系統

精級跟蹤系統的執行機構通常是可小范圍運動的高帶寬高精度快速反射鏡,在粗跟基礎上進一步提高跟蹤精度,使系統達到微弧度級跟蹤精度。結合圖4,精級跟蹤涉及如下三個關鍵技術:視頻跟蹤器對目標特征點實時精確提取技術;高帶寬高精度跟蹤回路控制技術;擾動隔離技術。

(1)目標特征點的精確提取技術

需要對目標10微弧度級跟蹤精度,前提視頻跟蹤器能夠實時以微弧度精度穩定提取目標空間位置。為了達到微弧度精度對空間目標特征點的穩定提取,首先光學系統分辨率及光電探測器的分辨率需要保證在微弧度級。由于大氣湍流的影響導致目標成像分辨率下降,自適應光學技術能夠通過實時探測和補償大氣湍流,改善目標成像質量,提升高能激光武器系統性能[6],本文對自適應光學不做展開,默認光學分辨率滿足要求。然后視頻跟蹤器通過圖像處理算法對特征點進行提取,該提取需要滿足穩定度和系統實時性要求。

穩定度:圖像提取點偏離某指定特征點的程度,用偏離值的方差來衡量。為了滿足目標提取穩定度的指標,可采用相領幀匹配跟蹤算法,見圖5。算法流程如下:首先提取圖像中的目標,將目標分割成多個大小一致且互不重疊的圖像塊,以每一個圖像塊的特征作為模板,采用特征匹配算法,在上一幀圖像中找出其對應的匹配位置,形成一一對應的點對關系,確保提取的特征點是同一個點[7]。

圖5 相鄰幀匹配示意圖

實時性:保證系統跟蹤回路穩定的前提下,可容許的時間滯后。該滯后主要由三部分組成:光電探測器的成像延時、特征點提取算法的耗時、數據傳輸延時。為了提高目標提取的實時性,首先選擇快響應、高幀頻的光電探測器;其次數據傳輸盡量采用高速并口,如采用Camlink接口傳輸視頻;算法采用硬件實現或者GPU等平臺實現軟件算法,確保每幀圖像能夠在在一幀周期內算完輸出。

(2)高帶寬高精度的跟蹤回路控制技術

精級跟蹤回路作為復合軸系統子軸,該回路高精度、高帶寬,運動范圍較小。由圖5,精跟回路主要由FSM構成的位置環路、精級視頻跟蹤器及精跟控制器形成的空間位置閉環構成。

a)FSM位置環路

FSM位置環路由FSM自身位置反饋構成位置閉環,包含控制器、驅動器、執行機構、位置測量元件。該回路帶寬高,一般都在數百Hz。控制器可以是數字控制或者模擬控制;驅動器為功率放大電路,根據執行機構的不同而不同;執行機構主要有壓電驅動或者音圈驅動兩種;位置反饋器件電感式、電阻式、電容式、光信號等。

b)精跟控制器

精跟控制器是在FSM位置環路的基礎上,依據視頻跟蹤器誤差信號構成以目標為基準空間位置閉環。該設計需要,在充分考慮目標探測與視頻跟蹤器帶來的相位損失的基礎上,充分發揮FSM的高帶寬特性。

(3)擾動隔離技術

由圖4,精跟回路存在擾動3和擾動4。擾動3主要由FSM自身受負載不平衡、電路噪聲、基座沖擊等干擾構成,主要影響FSM自身位置閉環對輸入的跟隨精度,該擾動主要由FSM自身位置閉環隔離,所以要選擇高帶寬的FSM單元。擾動4由平臺擾動,機械誤差、標校誤差、正交性、光學關系誤差等帶來,主要依靠視頻跟蹤器構成的精級跟蹤回路抑制,通常考慮的視頻跟蹤器的延時特性,精跟回路的帶寬受限,可以通過對目標軌跡的估計補償提高帶寬,如圖6。

圖6 提高精級擾動補償帶寬原理圖

3.3 瞄 準

對于跟瞄共光路激光武器系統如果打擊點(瞄準)可以精確測量,則瞄準控制同跟蹤控制技術相同,差別僅在于跟蹤時光軸指向跟蹤點,而瞄準時光軸指向打擊點。但瞄準點是高能激光的投射點,由于高能激光傳輸熱暈效應及非線性熱暈效應相位補償的不穩定性的存在,導致自適應光學在對瞄準點成像進行補償時,瞄準點成像效果不理想,所以無法獲得瞄準點的高精度測量值。可行的辦法是以跟蹤點為基準對瞄準點進行補償修正,補償修正分為時間補償和位置修正,通過在時間和空間上的綜合補償在精確跟蹤的基礎上獲得高精度瞄準。

3.3.1 時間補償

時間補償用來補償由于探測、數據處理、數據傳輸造成的控制系統當前獲得的瞄準點與當前時刻實際瞄準點在時間上的滯后。時間補償數據的精度取決于對指定瞄準點運動速度的估計和滯后時間的準確性,前者與“再生反饋”回路中敘述的目標運動參數估計算法相同,其輸出精度一方面取決于瞄準點的檢測位置精度,另一方面取決于運動參數估計算法,當然其間將涉及到多重的坐標轉換;滯后時間對于確定的系統基本穩定,可以通過離線測試獲得。

3.3.2 位置修正

位置修正是以跟蹤點為參考進行,瞄準點修正精度取決于跟蹤點偏差精度、瞄準點偏差精度,解耦算法和跟蹤回路的性能。其中跟蹤點偏差精度和瞄準點偏差的精度取決于系統光學分辨率、跟蹤探測單元分辨率及視頻跟蹤器的提取精度;解耦算法涉及到光學關系與運動學的解析關系,另外機械方面的零位標定、正交、平行等誤差也將影響解耦精度。

3.3.3 綜合補償

圖7為瞄準點綜合補償原理圖。在實際系統中,跟蹤點與打擊點是剛性連接,所以瞄準點的時間補償量是以跟蹤點的參數來獲得,空間修正是在時間補償的基礎實現的。另外,無論時間補償還是空間修正,跟蹤回路在工作,而且是確保數據穩定的基礎。

圖7 瞄準點綜合補償原理圖

3.4 調 焦

瞄準解決了光束精確指向問題,激光武器實現對目標的毀傷,務必保證光束能夠準確穩定聚焦在瞄準點上,目標是動態的,所以調焦也是動態的。調焦解決的技術問題是,通過高精度調焦光學系統的光學組件,使發射光束的焦距動態跟隨目標距離,使高能光束焦點在縱向上上始終落在目標距離出,結合瞄準對光束的指向控制,最終在三維空間實現對聚焦光斑的精確定位[8]。

為了確保聚焦光斑亮度,通常允許調焦誤差需要小于焦深的二分之一,由于不同的目標距離對應不同的焦距,不同的焦距處又對應不同的焦深,調焦機構不僅是一個對焦距的動態跟蹤系統,同時系統對其技術指標的約束也存在變化,圖8是調焦控制原理圖,焦距輸出精度與目標距離精度、焦距與控制機構位置映射關系、控制回路有關,當然其中機械工藝、光學設計方面的因素也會顯著影響焦距最終輸出,本文不做展開。

圖8 調焦控制原理圖

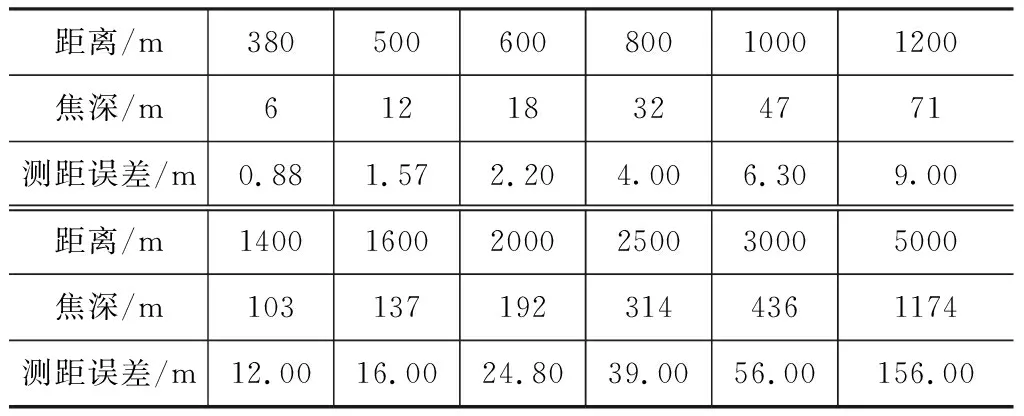

目標距離精度調焦控制的輸入數據,其誤差將1∶1影響輸出精度,所以目標距離精度需要優于工作范圍內半焦深的最小值。

焦距到控制機構位置的映射關系是由光學系統決定,通常具有解析表達,但對零位的標定,光學器件誤差和裝調誤差須嚴格控制。

據已有分析,控制回路的精度至少需要保證在10 μm這個級別,且是一個焦距動態跟蹤回路,所以調焦控制回路的控制要求要求高帶寬、高精度。由于調焦回路位置信號的時間滯后較小,帶寬基本可實現,而精度指標實現不易,該指標除了控制回路自身性能外與機械、工藝、裝調相關性極大。

表2為某系統在目標不同距離處對應的焦深,及在控制精度20 μm時允許的激光測距誤差。

表2 某系統的目標距離與焦深及允許的測距誤差的對應關系

4 結 論

激光武器控制系統涉及光電探測、光學傳輸、精密機械、信號處理的復雜系統,它涉及的技術問題也是多方面的,本文更多的偏重于信號流程、控制回路、技術實現,根據上面分析,得出以下幾點結論:

(1)激光武器控制系統目標是實現聚焦光斑在三維空間高精度動態投放,瞄準確保了對光斑徑向的二維定位,聚焦確保了對聚焦光斑的軸向定位;

(2)截獲的技術要求是快、準、穩,準主要取決于數據,快和穩取決于控制方式;

(3)精確跟蹤是瞄準的前提,是激光武器控制系統的核心環節,涉及:高像質光學傳輸和成像、跟蹤點精確實時檢測、復合軸+復合控制、擾動隔離等技術;

(4)瞄準是一個半閉環回路,在跟蹤基礎上用信號處理對瞄準點的位置進行估計,從而對瞄準點進行時間和空間上的動態修正,動態偏置發射光軸瞄準目標打擊點;

(5)調焦以光學映射關系對目標距離(焦距)進行動態跟蹤,對于熟悉跟蹤控制的技術人員,技術實現起來相對較易,難點主要在精密機械設計、裝調工藝、器件選擇。