話竹

竹子是樹嗎?

竹子不是樹。草木之別的關(guān)鍵要看是否有“年輪”,木本植物每過一年,莖干的橫斷面便增添一圈同心輪紋,鋸斷竹子看,中間是空心的,沒有年輪,因此竹子是草而非樹。竹子屬禾本科多年生常綠植物,與稻、稗等同屬一科。一般的植物僅在莖干頂梢有一個生長點,而竹子每個竹節(jié)的頂梢均有一個生長點,所以“雨后春筍”,一夜之間能長出一米左右。

我國唐代學(xué)者陳鼎寫有一本《竹譜》,開篇說:“植類之中,有物曰竹,不剛不柔,非草非木。”他的意思是,竹子既有剛度,不同于草本植物,又極柔韌,不同于樹木。竹子的確是草木之間,一個極為特別的植物類群。

從身體結(jié)構(gòu)來說,所有竹子的莖稈內(nèi),都沒有樹木特有的形成層,而是典型的草本植物維管束構(gòu)造。因此,你可以說竹子是放大版的草,是草的“最高境界”。但中國絕大多數(shù)竹類都是多年生的,植株也較高大,莖稈會在一定程度上木質(zhì)化,因此被歸為“木本竹類”。而在美洲,則有不少低矮的“草本竹類”,從植株形態(tài)到莖稈質(zhì)地,完全是草。

竹子的主干是竹“鞭”還是竹“竿”?

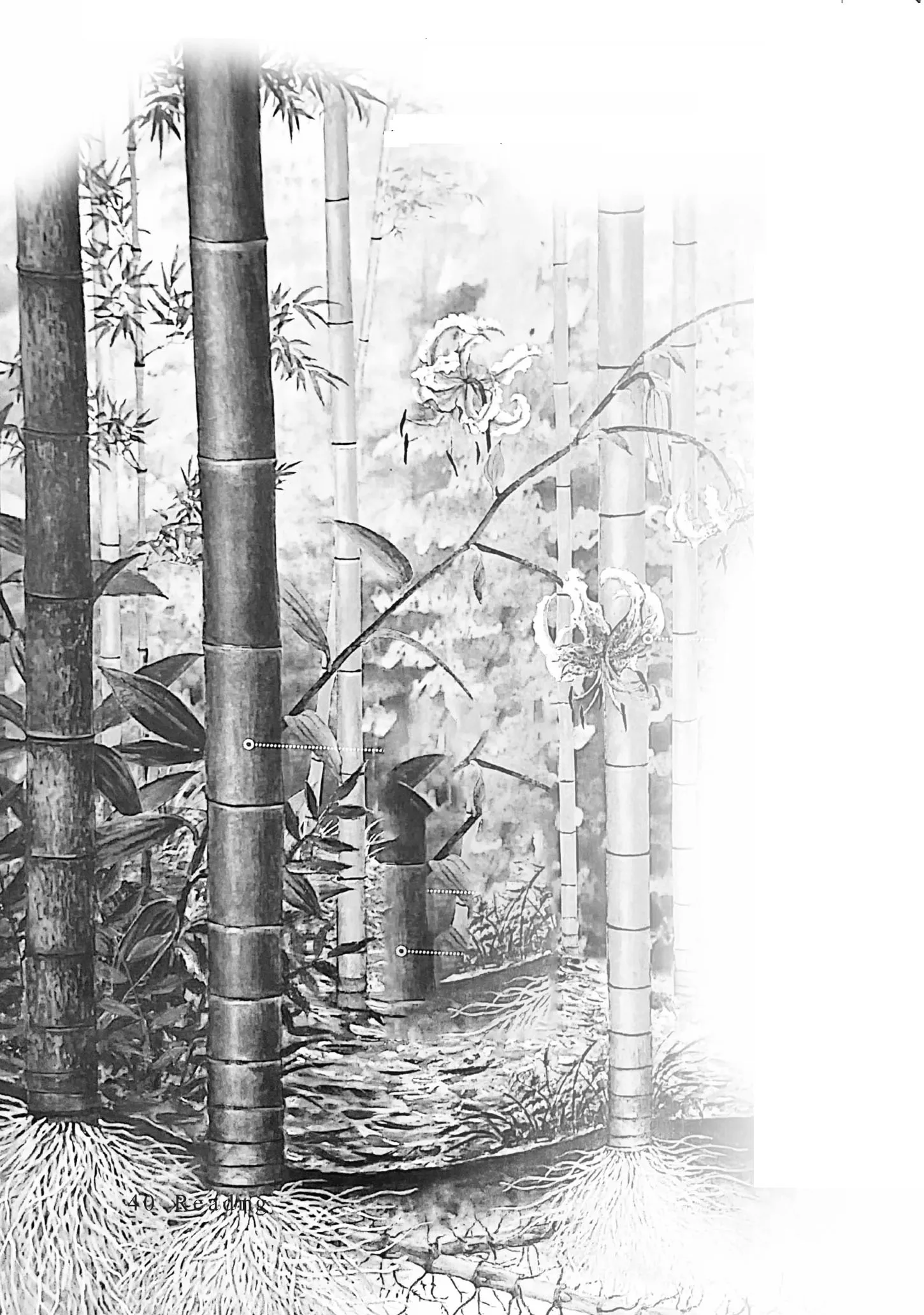

竹鞭是指竹子細(xì)長的地下莖,橫走于地下,上面有節(jié)。節(jié)上生根,稱為鞭根。節(jié)的側(cè)面著生芽,有的發(fā)育成筍,有的發(fā)育為新鞭。一片竹林地上竹株分立,地下竹鞭則聯(lián)成一體,起源于一個或少數(shù)“竹樹”。

竹的地下莖分為單軸、合軸、復(fù)軸三種,既能貯藏和輸送養(yǎng)分,又有很強(qiáng)的繁殖能力。竹鞭有節(jié),節(jié)部有退化的葉,稱“鞭籜”。節(jié)上生根,稱“鞭根”。每節(jié)著生一個芽,交互排列,有的芽長成新鞭,在土壤中蔓延生長,有的芽發(fā)育成筍,出土長成竹竿,然后逐漸發(fā)展成竹林。

毛竹竹鞭分布較深,一般在15~40厘米范圍內(nèi),壽命可達(dá)10年以上。中小型散生竹如剛竹、淡竹、哺雞竹等的竹鞭分布較淺,一般為10~25厘米,壽命為6~8年。3~5年的壯齡竹鞭顏色鮮黃,芽飽滿,發(fā)筍能力較強(qiáng)。

這才是竹子真正的“主干”,在地下,它延伸成四通八達(dá)的網(wǎng)絡(luò)。它也像竹竿一樣分節(jié),根須、竹筍和竹竿都長在竹鞭的節(jié)上。整片毛竹林,很可能只是生物學(xué)意義上的一個個體。

竹籜有什么用?

竹籜俗稱筍殼,植物學(xué)上按成長階段分稱筍籜、稈籜。是主稈所生之葉,著生于籜環(huán)上,不能進(jìn)行光合作用,還是幼竹的保護(hù)罩,有保護(hù)節(jié)間不受機(jī)械創(chuàng)傷的作用。當(dāng)節(jié)間生長停止后,稈籜基部形成離層而脫落,有的竹種稈籜遲落或宿存。

因為竹類外形差異很小,花與果又不常見,這樣,稈籜便成了識別竹種的重要器官,是竹子的“名片”。研究者主要靠竹籜的特征來辨識竹子的種類。

一枚完全的稈籜包括籜鞘、籜舌(籜鞘頂端的突起物)、籜耳(籜鞘鞘口兩側(cè)的突起物)、籜葉和遂毛(生于籜耳或鞘口)。

竹筍擁有植物界最快的生長速度,在水量充足的條件下,毛竹筍一天能長一米。

竹子為什么開花?

竹子開花是一種生理現(xiàn)象,一般發(fā)生在天氣長期干旱、竹林土壤板結(jié)、雜草叢生、老鞭縱橫的竹園。

竹子之所以被奉為君子,還因為它一生只開一次花。這不僅是它的堅持,更多是對生命的敬畏。從不與百花爭艷、野草競春的竹,用它們一生百分之九十九的努力,為生命最后的燦爛蓄力。

竹子何時開、為何開,科學(xué)家也沒有“團(tuán)體票”,只有假說。

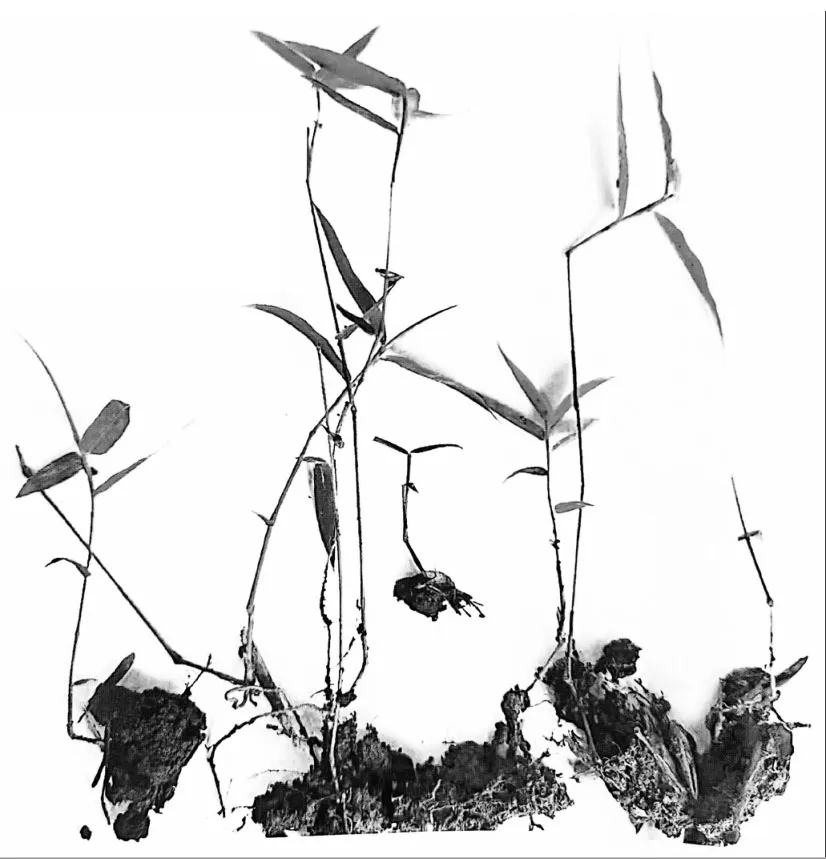

用竹類種子發(fā)芽培育的竹子實生苗。

一棵竹子有幾歲?

要問一棵竹子芳齡幾何,竹類科學(xué)家會面露難色。畢竟,無論是叢生竹還是散生竹,生物學(xué)意義上的一個個體,都不是一根竹竿,而是由眾多竹竿及地下莖組成的整體。

叢生竹的“一棵”是一叢,散生竹的“一棵”,甚至可能覆蓋一整片山頭。

這個整體的生理年齡,要從最初那顆種子算起。然而,除非有種子發(fā)芽的記錄,否則沒法兒算——樹木有年輪,竹子身上卻沒有能直接體現(xiàn)年紀(jì)的特征。所以,時至今天,科學(xué)家想弄清一棵竹子的年齡,或某個竹種的平均壽命,仍需自己播種,培育“實生苗”,從頭記錄。時至今天,我們?nèi)匀浑y以準(zhǔn)確回答“竹子壽命有多長”這個問題。