適應新型電力的受端城市配電網構建思路探討

樊慶慎 鄭潔

(國網杭州供電公司 浙江杭州 310009)

1 背景

2020年9月,在第75 屆聯合國大會上,習近平主席向全世界承諾,中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。2021年3月15日,在中央財經委員會第九次會議上,習近平總書記進一步提出要深化電力體制改革,構建以新能源為主體的新型電力系統,開啟了能源發展的新篇章。

杭州電力系統規模位居國網系統省會城市第一,是浙江北部負荷中心,電力供應屬于典型的受端城市。外部由超高壓及特高壓主供電源供入,內部水資源已基本開發完畢,光伏資源稟賦不足但仍有提升空間,電力系統調節能力相對不足,可控靈活資源僅靠需求響應支撐。

2 配電網存在的主要問題

配電網是新型電力系統建設的主戰場,是實現清潔能源就近消納、多元負荷聚合互動、信息物理全面融合、綜合能源互聯互通的關鍵環節。在能源低碳轉型的背景下,配電網發展面臨重大挑戰。

2.1 大規模本地零碳電源分散接入,配電網適應能力不強

隨著國家能源局關于整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點工作的深入推進和我省“十四五”實施“風光倍增計劃”,預計全市“十四五”期間新增光伏發電裝機容量1 200 000~2 000 000kW[1]。但是,現狀配電網對大規模分布式光伏接入的適應力不足。一是杭州西部鄉村配電網對新能源消納能力不足。新能源資源與負荷需求往往在空間上逆向分布,臨安、建德、淳安等縣域鄉村地區,農光、漁光、林光、屋頂光伏等資源稟賦優越,但是局部配電網消納能力不足,在新能源及小水電大發時會引起倒送電甚至線路過載。二是隨著新能源大規模并網,電力系統“雙高”問題更加顯著。新能源除了出力的隨機性、波動性、反調峰特性及“大容量、小電量”等問題,還會引起配電網電壓異常、頻率波動、諧波畸變等問題,亟須加快多元融合高彈性配電網建設,強化配電網跨時空電力電量平衡能力和系統調節能力,提升配電網對新能源主體的適應力。

2.2 電力產銷一體化及數字化趨勢下,配電網互動能力不足

在能源互聯網背景下,既是電力消費者、又是電力生產者的全新模式改變著能源電力的系統運行和服務形態,分布式電源、儲能、電動汽車V2G、虛擬電廠、需求側響應等多元新型負荷作為“電力產銷者”[2],將大規模參與電力生產及調峰、調頻等系統輔助服務。數據作為核心生產要素的基礎作用將充分彰顯,發輸配用全鏈條實現全息感知和協同控制。但是,當前源網荷儲互動能力不足。一是目前公司內部對于源網荷儲各側資源的管理相對獨立,互動不足,協同優化運行控制機制尚未建立。二是需求側響應能力、儲能調節能力尚未充分發揮。雙碳目標驅動下,僅靠常規電源調節能力難以滿足新型電力系統平衡調節要求,挖掘用戶中蘊藏的巨大的可調節負荷容量,最大限度地發揮儲能的調節作用,助力電力平衡由源隨荷動的實時平衡向靈活資源參與的時空互補互濟轉變,支撐電網調度由自上而下調度模式向“源網荷儲”一體化協同調度、大電網與微電網協同調度轉變。

2.3 “雙碳”目標下能耗約束趨嚴,配電網運行效能不高

“十四五”是我國實現碳達峰的關鍵時期,我市能源總量的增幅將被嚴格約束,根據杭州市能源發展規劃,至2025年,全市能源消費總量控制在5000萬t標準煤以內,年均增速控制在2.85%以內[3],與“亞運會、大都市、現代化”重要窗口期的經濟社會高速發展的矛盾將進一步顯現,由此對能效水平提出了更高要求。同時,我市在能源結構優化和能效提升上起步較早,隨著各項舉措邊際效應遞減[4],能效提升的難度更大。一是在能源電力領域,杭州電網峰荷短時重載、均荷長期輕載的矛盾一直存在,輕、重載設備并存,配電網運行效率有待提升。二是工業、建筑、交通、農業、居民等其他領域需要電網企業體現責任擔當,協助政府開拓新思路、新方案,進一步推動傳統高耗能行業的電能替代,結合工業“綠色園區”“零碳工廠”“零碳鄉村”等,推進直流配電、氫電耦合、微電網等新技術應用,促進電源多能互補、電網經濟運行,提升配電網綜合能效水平[5]。

3 受端城市新型配電網構建思路

受端城市新型配電網構建應推進電力系統運行柔性化轉變,將傳統電力系統向混合系統轉變,將電力平衡向大規模儲能和靈活互動資源參與的時空互補互濟轉變,將控制模式向大電網與微電網協同控制轉變,實現電網高品質運行。

3.1 推進大規模零碳資源開發,實現配電網適應能力升級

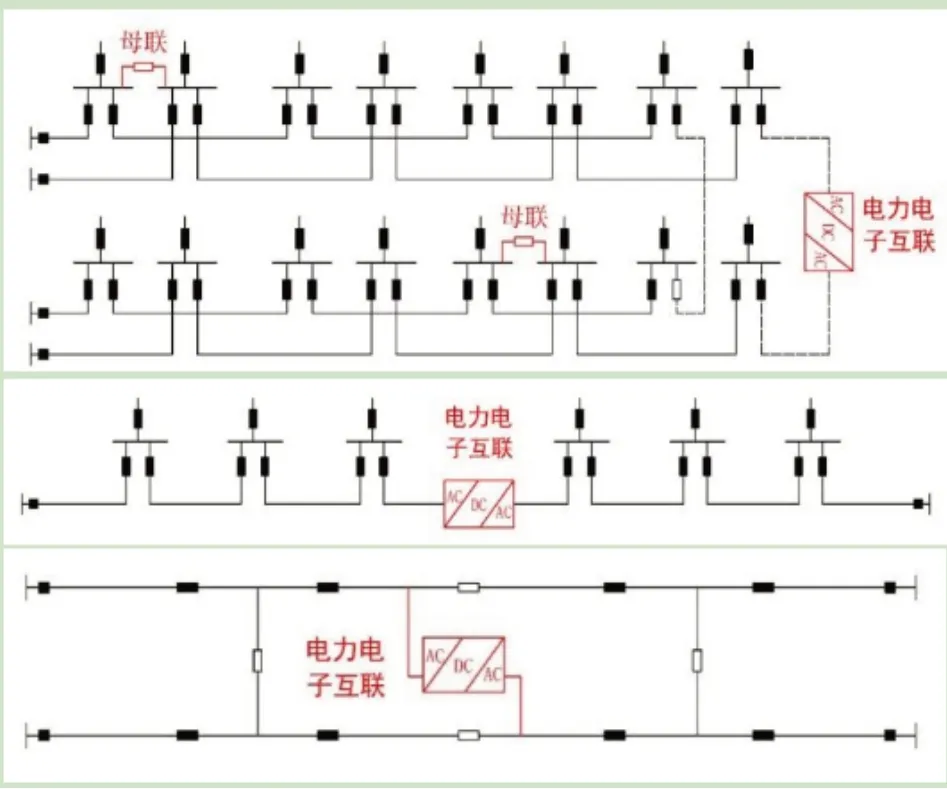

加快標準網架構建,以高彈性配電網規劃為引領,構建“雙源雙環、多向互聯”[6]的10(20)kV高可靠性網架和配變低壓聯絡自動化,提高配電網承載力和自愈力。配電網絡互聯結構如圖1所示。向高彈性配電網轉變,將配電網布局從空間的“單軸”向時空的“雙軸”演進,推進電網側、電源側、用戶側儲能建設,以電網彈性提升帶動源網荷儲各側發力,促進源網荷儲一體化及多能互補;向全感知、全自愈配電網轉變[7],強化全時全線全電壓感知能力,推廣臺區智能融合終端、配變低壓聯絡自動化、故障自動研判和饋線分級保護技術,打造全感知全自愈配電網,實現中低壓故障“秒級自愈”;向有源配電網轉變,適應以新能源為主體的未來配電網形態,滿足大規模分布式新能源并網需求,應用光伏插座、多元微網等技術,城網逐步滿足上級變電站“全停全轉”、農網全面實現“互通互濟”。

圖1 配電網絡互聯結構圖

3.2 推進源網荷儲全要素數字化,實現產銷互動能力升級

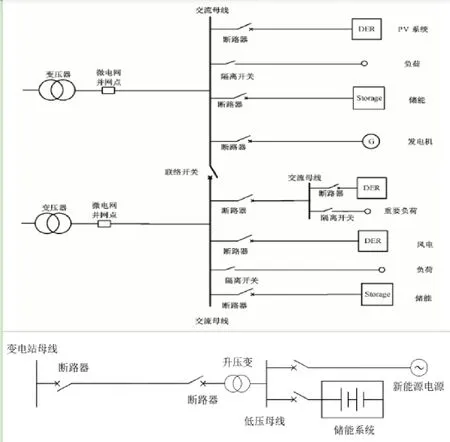

積極融入杭州數字化改革浪潮,全面推進杭州能源大數據中心建設,推動能源數據價值創造,服務政府治理精準施策、能源清潔低碳轉型,進一步實現煤炭、油氣、電力、熱力等各類能源數據在線采集和融通應用。同時,圍繞構建“大網—配網—微電網”分級分層調控運行模式[8]及智能安全防護體系,一是開展大電網全要素功率彈性平衡、基于多能協同的分布式能源控制等新型調控技術研究,二是開展多層級電網調度運行協同體系、分布式新能源協同分級管理體系等新型調控體系構建,三是開展基于新一代調度系統的智慧調控平臺、基于新一代調度系統的分布式新能源技術支撐系統等新型調控平臺建設。推動傳統調度運行體系向新型調度運行體系轉變,實現新能源出力精準預測、新能源故障實時處置、新能源消納可靠保障,構建“源網荷儲”協同調控運行新模式,如圖2所示。

圖2 源網荷儲協同運行模式圖

3.3 推進“雙碳”目標下低碳轉型,實現社會能效水平升級

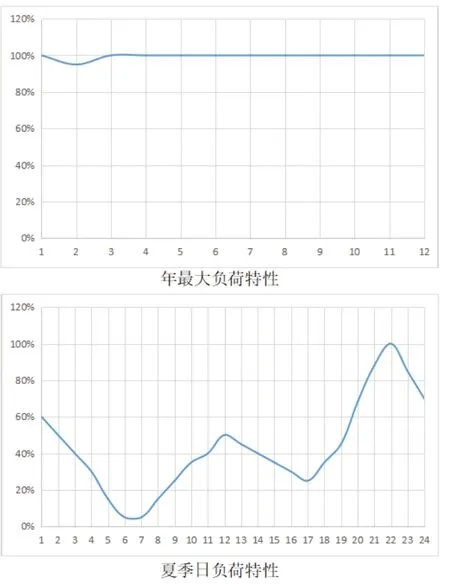

加快推廣多能協同新模式,大幅提升清潔能源在終端能源消費領域占比,支持多能互補項目建設,探索微電網、“新能源+儲能”“汽電聯動”“光氫汽聯動”,以及多能耦合等能源供應和交互模式在工業園區、商業樓宇、未來社區等場景的創新應用,發揮電力紐帶作用,實現多能互補,提升綜合能效。提升終端電氣化水平,密切跟蹤“兩高”企業調整和轉移情況,嚴格用戶并網準入,嚴格執行差別性電價政策,同時,完善綜合能源服務,以能效提升、分布式新能源開發利用為重點,開展樓宇建筑能源托管、供冷供暖、智能運維等服務。推進充電基礎設施建設,助力綠色出行,科學規劃、適度超前開展充電設施布局,構建綠色出行體系,助力專用網、公用網、基礎網“三網協同”的城市充電生態網絡。同時,開展有序充電、智能引導等新技術開發及應用,推廣具有智能有序充電技術的充電機,運用實際有效的經濟或技術措施,引導、控制電動汽車進行錯峰充電,推動實現城市“分鐘級”充電圈。圖3 為電動汽車充電負荷特性圖。

圖3 電動汽車充電負荷特性圖

4 結語

新型配電系統的建設應融合先進信息通信技術、智能控制技術、綜合能源技術和用戶互動技術,深度挖掘“源網荷儲”資源潛力,逐步形成柔性、剛性與韌性并濟、互聯電網與微電網并存、交流與直流混聯、集中調度與自治決策協調的彈性配電網“生命體”。同時,從“供應清潔化、電網新型化、用能高效化”三大路徑著手,推動受端城市逐步實現電力碳達峰。