磷酸鐵鋰電池,要突飛 “錳” 進?

@吳新

磷酸鐵鋰電池,似乎需要加一點“錳”料。

日前,中創新航表示即將推出高錳鐵鋰電池,而寧德時代可能在2023年大規模量產磷酸錳鐵鋰電池。

作為磷酸鐵鋰的升級版,磷酸錳鐵鋰成為各路諸侯爭先逐鹿的對象。

那么,磷酸鐵鋰電池,為何要突飛“錳”進?

兼顧高安全性與高能量密度

錳是一種銀白色脆性金屬,主要應用于鋼鐵、化工、電子、 農業、醫學等領域,其中鋼鐵是錳的第一大應用場景。

據國際錳業協會的數據顯示,2020年全球88%的錳礦石被制成錳合金,8.3%被制成金屬錳,電解錳和硫酸錳產量占比均為1.7%,其中高純硫酸錳(主要用于生產動力電池正極材料)占比僅有 0.3%。

以上可見,動力電池并非錳的主要應用場景。

事實上,磷酸錳鐵鋰并非新鮮事物,多年之前就被車企廣泛研究,幾乎都無疾而終,唯有日產探索出一條錳酸鋰路線。

對此,中國科學院物理所研究員李泓在接受媒體采訪時表示:“錳酸鋰比磷酸鐵鋰成本低20%~30%。另外,錳酸鋰電池的單體電壓較高,達到3.9V,磷酸鐵鋰電池為3.4V,三元鋰電池為3.8V。單體電壓高意味著電池PACK可以使用較少的電芯。”

不過,錳酸鋰電池的能量密度比磷酸鐵鋰電池還低,最終沒有成為市場的主流。

此背景下,磷酸錳鐵鋰再度受到市場的重視,又是何道理?

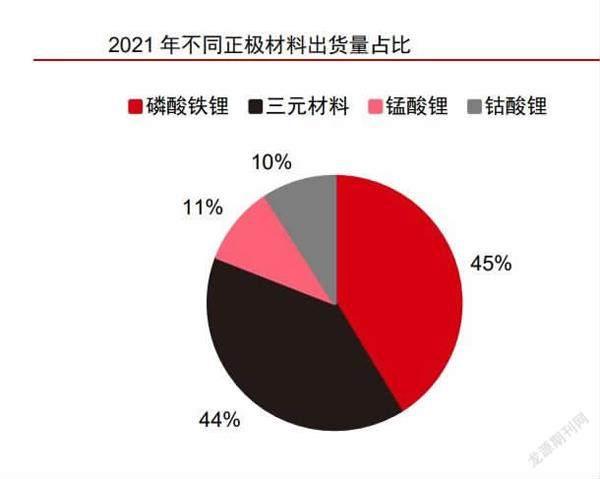

近一年來,磷酸鐵鋰電池站上“風口”,裝機量反超了三元鋰電池,但隨之而來的問題是如何打破能量天花板,進一步滿足車企的實際要求。

如此一來,磷酸錳鐵鋰就成為理想的解決方案。

磷酸錳鐵鋰的優勢是循環壽命長、熱穩定性高、安全性強,兼顧了磷酸鐵鋰的高安全性與三元鋰的高能量密度,整體性能介于兩者之間。

更為重要的是,錳不是稀有金屬,與鈷、鎳相比經濟性較好,添加的成本不高。

據美國地質調查局的數據顯示,2021年全球已探明的錳礦儲量約15億噸(金屬量),主要分布在南非、澳大利亞、巴西、烏克蘭、中國、加納等地;其中中國擁有0.54億噸錳資源,位列全球第六,占比約4%。

盡管如此,磷酸錳鐵鋰的劣勢也不能忽視,存在首次不可逆容量損失、倍率性能差、循環過程電壓衰減等問題。

而特斯拉創始人馬斯克認為,在未來很長一段時間中,特斯拉會青睞“錳”,“用三分之二的鎳和三分之一的錳做陰極是相對簡單的,這將允許我們在同樣數量的鎳的情況下多產生 50% 以上的電池容量”。

中信證券表示,以單只鋅錳電池含錳量5g計算,預計2025 年全球鋅錳電池用錳量為 45.5萬噸,2021年—2025年CAGR 為2.1%,市場整體保持低速增長。

這么來看,磷酸錳鐵鋰的前景還是值得期待的。

企業未雨綢繆提前布局

磷酸錳鐵鋰起勢,一些企業摩拳擦掌地布局。

寧德時代

寧德時代是全球最大的動力電池制造商,已連續5年占據全球動力電池裝機量榜首,具備較為完整的鋰電池產業鏈。

2022年上半年營業收入為1129.7億元同比增長156.3%,凈利潤為81.7億元同比增長82.2%;其中,第二季度凈利潤為66.8億元同比增長163.9%,環比大幅增長347.1%;毛利率為18.7%同比下降8.6個百分點,研發費用支出為57.7億元費用率達5.1%。

寧德時代于2021年11月投資了力泰鋰能,后者擁有2000噸磷酸錳鐵鋰生產線及2000噸高純碳酸鋰生產線,從而間接布局了磷酸錳鐵鋰。

此外,寧德時代也在打造M3P電池。

據公開資料顯示,該電池基于新型材料體系,能量密度高于磷酸鐵鋰電池,成本優于三元鋰電池,預計在明年推向市場。

外界普遍認為,M3P電池就是走的磷酸錳鐵鋰路線,只不過摻雜了其他元素。

據晚點LatePost報道,寧德時代、欣旺達及億緯鋰能的磷酸錳鐵鋰電池已在2022年上半年通過電池中試環節,正在送樣品給車企測試。寧德時代計劃于2022年下半年量產該產品。

容百科技

容百科技是全球產能最大的高鎳三元材料制造企業,高鎳電池領域的話語權較大,然而三元鋰沒有之前那么“吃香”了,容百科技也有了未雨綢繆的心思。

其耗資3.89億元收購天津斯科蘭德,這家公司主打的正是納米磷酸錳鐵鋰正極材料,擁有6200噸產能,掌握了磷酸錳鐵鋰的10項發明專利和 6項實用新型專利。

據公開資料顯示,斯科蘭德在兩輪電動車市場已實現每月穩定出貨逾百噸,在四輪電動車市場已實現每月百公斤至噸級的出貨。

對此,華鑫證券表示:“綜合來看,隨鎳、鈷價格下行,三元短期性價比凸顯,未來高鎳化、高電壓化大勢所趨,公司深耕高鎳三元賽道,并積極布局下一代技術路線,占領技術高地,優勢凸顯。”

湘潭電化

湘潭電化的主營業務為電解二氧化錳,現有產能為12.2萬噸/年,近年來發力高純硫酸錳和錳酸鋰電池材料:現有高純硫酸錳產能1萬噸/年,2020 年投資設立靖西立勁新材料有限公司,啟動2萬噸尖晶石型錳酸鋰電池材料項目建設。

這么來看,湘潭電化也可以算是相關的概念股。

更為關鍵的是,湘潭電化擁有錳礦資源,算是磷酸錳鐵鋰的上游。

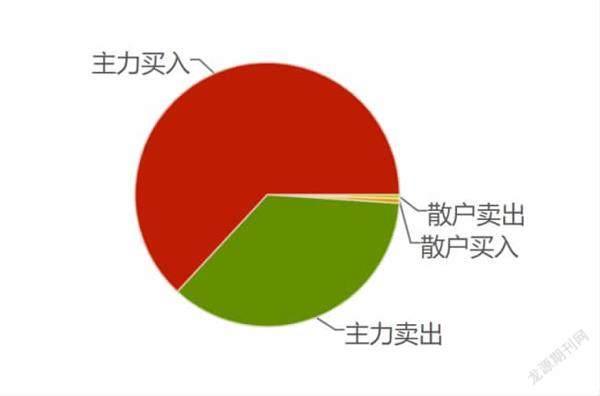

需要注意的是,寧德時代、容百科技與湘潭電化都是高人氣股,短線進進出出的資金較多,且磷酸錳鐵鋰短時間只是概念,不能對業績產生實質性影響,因而風險肉眼可見。

本文僅代表個人觀點,跟本報無關。股市有風險,投資需謹慎,本文僅作參考,實際盈虧自負。

Q&A問答

晶澳科技基本面扎實

@凡爾木:董師傅,幫忙看看晶澳科技,可以繼續持有嗎?

@董師傅:晶澳科技是光伏組件龍頭之一,處于光伏產業鏈的下游,之前不少人擔心錢都被上游賺走了,下游的日子難過,但實際來看還算不錯。2022年上半年,晶澳科技的營業收入為284.69億元同比增長75.81%,凈利潤為17.02億元同比增長138.64%,而2021年全年的凈利潤也不過20.39億元,盈利能力可見一斑。之所以如此,與晶澳科技在海外布局較早息息相關,目前其觸角已伸至全球135個國家和地區,上游漲價壓力可以較為暢通地傳導。不過,晶澳科技的隱憂也不能忽視,那就是存貨余額為67.52億元,較期初增長83%。整體來看,晶澳科技的基本面扎實,理論上繼續持有并無不妥。

陽光電源為何易漲難跌

@墨塵石綠:董師傅,陽光電源凈利潤這么差,股價還不跌,網上說跟廣發基金有關,那是不是可以不看陽光電源的基本面了?

@董師傅:陽光電源是光伏逆變器龍頭股,一直處于強預期與弱業績的博弈中,之前就出現過盈利不及預期的事情,2022年的中報不過再次加深了外界的疑慮。2022年上半年,陽光電源的營業收入為122.81億元同比增長49.58%,凈利潤9億元同比增長18.95%,凈利潤增速遠低于營收增速。此背景下,投資者一片嘩然,認為陽光電源的成長性不足,難以匹配千億元的市值。復盤來看,廣發基金旗下的產品不斷介入陽光電源,而不少基金選擇減持,對比頗為明顯,這或許就可以解釋為何陽光電源易漲難跌。長遠來看,陽光電源的市值終究是需要業績來背書。