在這份報告里,洞察當代年輕人

賈詩卉

2022,面對疫情,我們對“家”的感知前所未有的敏銳,同時,對沒有天花板的世界充滿無限渴望。

當居家的日子被拉長,我們重新把注意力投入到小而具體的生活場景:陪伴家人、下廚烹飪、囤貨收納、學習閱讀、侍弄花草……視線從那些不確定的、遙遠和復雜的事物上轉移開。

一方面,習慣了“呼朋喚友出門去”的年輕人,有了更多機會去“沉浸式”感受家帶來的安全感和歸屬感。從而,付出更多心思在“造家”這件事上。

另一方面,當時常被動地“宅”在沙發上,心底又會有一個聲音在吶喊:我要去戶外!

這就是生活的矛盾之處,也是有趣之處,它們在特定的環境下被放大了。

基于長期以來對年輕人新社交新消費的關注和記錄,《中國新聞周刊》及旗下“有意思報告”、動漫 IP“哎呀我兔”,收集了4000 多個樣本,以問卷調研的方式,完成了這份《2022有意思生活方式報告》(以下簡稱“報告”)。

報告顯示出有兩個具有“當下”意義的發現:年輕人的理想家是“安全感”,但把家折騰出安全感的方式,自有其鮮明的特征;年輕人喜歡的戶外正在被他們“重新定義”。

疫情之下,“安全感”成為每個人抵抗焦慮的良藥。家作為遮風擋雨的港灣、疲憊心靈的棲息地,更要有安全感。

為了營造安全感的家,年輕人不再追求日劇中空無一物的清冷,轉而開始繼承并發揚父母那代人愛囤東西的煙火氣。

報告顯示,當疫情與生活并行,近六成人關注居家物資儲備。“先囤為敬”成為當代人的常態,房間里滿滿當當才是安全感和滿足感最直接的體現。

當一件件物品逐漸堆積出家的形狀,接下來的事情就是更好地收納和整理。

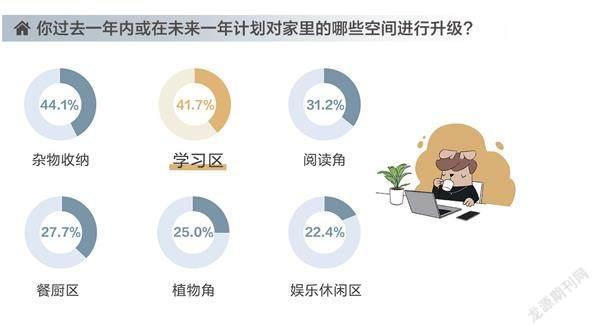

報告顯示,雜物收納區域,是當代人最想升級的家居空間,約占四成。不追求少而精,努力讓雜碎的物品多而不亂、井然有序,才最有家舒服的氣息。

除了看重物資儲備和收納,在家里開拓興趣區是當代年輕人建立安全感的第二種方式。

當居家時間變長,學會跟自己相處變得尤為重要,而跟自己相處的第一步就是取悅自己,滿足個人興趣。

報告顯示,64%的人對更好的居住條件的理解是“滿足個性化偏好”。

有人喜歡看電影,就把家當作電影院來打造,不只要買投影儀,還在家里放上一塊小黑板,用粉筆寫上“一周放映”片單。

有人愛健身,奈何居住面積有限,為了給自己創造無人打擾的健身空間,硬是把瑜伽墊、跑步機搬到了陽臺,窗臺上支起iPad,一邊運動一邊刷劇。

有人迷樂高,干脆把電視墻變成樂高展示區。興趣不再是埋藏在簡歷里的秘密,而是一張名片,昭告世界,家是屬于我的領地。

對年輕人來說,安全感的家第三個特點就是要能提升自己,保持心理慰藉。

據報告,互聯網上喊累的年輕人,卻在家里悄悄努力。有四成受訪者近期升級或計劃升級家里的學習區,三成人群在升級閱讀角。即使生活搖搖晃晃,但家里有這樣一塊“精神芳草地”,就是穩定自我的錨。

精神滿足之外還有身體滿足,“不用干活”的家才能讓人徹底放松。

日常清潔是當代家務最大難題,報告數據也驗證了這一點,掃地機器人、洗碗機、烘干機(洗烘一體機)成為當仁不讓的三大最受歡迎清潔家電,被稱為“新家務自由”三大件。有人感嘆,有了洗碗機和掃地機以后,最重要的家務勞動就是“監工”。

年輕人對家有了新認知,他們對生活品質的追求,對承載個性的渴望,是“造家”的原始動力。也借由“造家”,尋得一點點治愈、抗衡和守衛。

無論出于年輕的自由天性,還是疫情之下被動“宅”家的釋壓需求,去戶外,意料之中地流行起來。

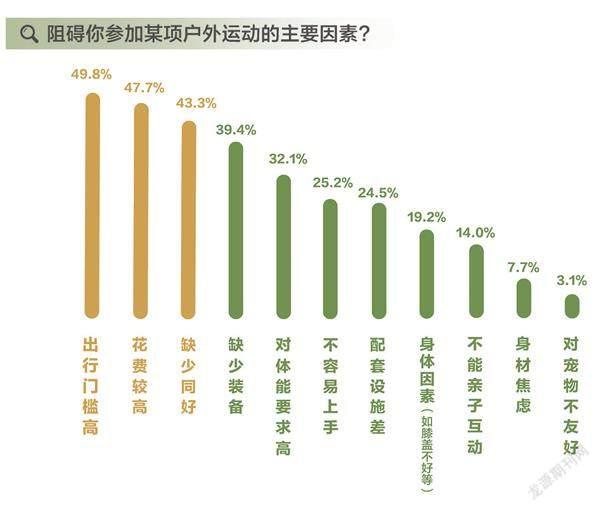

報告顯示,六成人每月至少往戶外跑一次,三成人更是每周至少一次。戶外頻率的增加不是因為戶外已經發展為一種習慣,而是戶外的“門檻”正在降低。

在狹義的概念里,“戶外”意味著遠足、探險、挑戰身體極限,但當代年輕人未必這么認為,他們重新定義了“戶外”,或者說,讓“戶外”回歸到廣泛的原意。

從最常參與的戶外項目來看,只要走出家門,到沒有天花板的地方,就是“去戶外”。尤其是疫情期間,你會發現,總有人在街頭巷尾“徒步”,小區的草坪扎滿了帳篷,每一條小河溝都有撈魚戲水的孩子,公司樓下變成年輕人的飛盤場地,晚高峰的大街成了騎行風景線……

這背后是人們對戶外態度的轉變。人們追求的不是成為“專業玩家”,而是重在“玩樂體驗”。

報告顯示,參與戶外運動時有四成以上的人隨遇而安,出去走走看看就行,對于他們來說,戶外是種放松。

超過兩成人把去戶外看作一場家庭娛樂活動,擺脫忙碌的工作,帶著家人一起親近自然,進行從未有過的體驗,是絕佳的親子互動,也是對生活的賦能。

近兩成人參與戶外運動是為了嘗鮮打卡,玩得新奇,玩得高級,發得了朋友圈,才是重點。

而對于Z 世代,去戶外就是為交朋友,玩什么不重要,重要的是有人一起玩。

如果說傳統戶外是對自己、對環境的征服,那么現代戶外就是一次從身體到心靈的按摩。

現代人對去戶外這件事要求很簡單,“不太遠”“少花錢”“有個伴”是當代人參與戶外運動的必要條件。

曾經的戶外,要去到真正的野外,要付出相當多的時間和精力去準備,一次出行,就是一段旅程;現在的戶外,可能只要一個周末甚至半天,說走就走,輕輕松松,在朝夕相處的城市里發現新的樂趣。

因為實現這些很簡單,也就不需要花費很多錢。

報告顯示,七成人在過去一年參與戶外活動的總開銷在5000元以內。按年齡段細分,半數 Z 世代一年參與戶外活動的總開銷低于2000元。

當代年輕人把生活的“節儉哲學”充分用在了戶外上,錢要少花,更要會花,每一分錢都要花在刀刃上。

這里的刀刃是“吃”和“穿”。

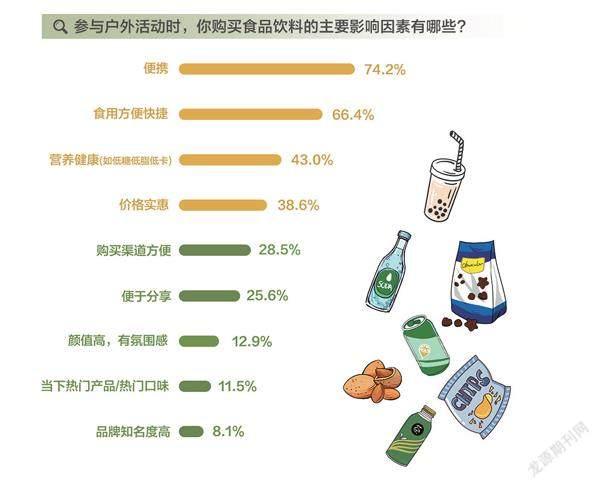

戶外吃喝要飽腹不要負擔,食品飲料要便攜,食用方式要方便快捷,食物要營養健康(如低糖低脂低卡),價格也要經濟實惠。

戶外玩法可以休閑,但穿得講究。報告顯示,近四成人參與戶外在意“穿衣打扮”。在認真選擇戶外穿搭時,除了“舒適”這種普適性需求外,有 77.5% 的人更關注服飾的“功能性”(如速干、防曬)。

不管是“造家”,還是縮短半徑在城市里體驗“戶外”,年輕人用自己的方式,一點點找回對生活的掌控感。正如中國新聞社副總編輯張雷在“2022有意思生活方式大會”致辭中所言,年輕人代表著未來,他們總能擁抱新事物,產生新觀念,創造新潮流,觸發無限可能。在年輕人的“折騰”中,家,變得更有趣更美好;去戶外,有更多自由更多發現。

本文圖片數據來源:2022有意思生活方式報告