數字技術支撐下徽州地區傳統磚雕圖案的研究及傳承

邱春婷,陳圣佳,劉凱旋

數字技術支撐下徽州地區傳統磚雕圖案的研究及傳承

邱春婷,陳圣佳,劉凱旋

(西安工程大學,西安 710048)

使徽州地區傳統磚雕圖案藝術得到更好的保護與傳承。從辯證發展的角度出發,對磚雕圖案的衍變過程、題材選擇、構成形式、審美裝飾特征等方面進行深入研究,采用數字攝像、光學掃描等方法,對圖案紋樣、內容、形制、規格進行采集,輸入計算機建立數據庫,對圖案信息進行記錄存檔。利用圖像處理軟件對入檔圖案進行數字化繪制,設計開發相關的應用程序,更新傳統磚雕圖案的展覽模式,轉變其傳播方式。旨在對徽州地區傳統磚雕圖案建立完整的數字化保護體系,加快地區文化資源優勢向產業優勢轉變,使數字技術能夠更好地為徽州地區傳統磚雕圖案的研究及傳承提供支持。

數字技術;徽州地區;磚雕圖案;藝術表現

作為中國一種古老的裝飾藝術,磚雕誕生至今已有數千年的發展歷史,是中國悠久的歷史和燦爛的文明為世界留下的文化財富,徽州磚雕已于2006年入選第一批國家級非物質文化遺產。近年來,安徽省各級政府十分重視徽州磚雕的研究及傳承工作,徽州磚雕省級傳承人吳正輝使已經“消亡”的“九層鏤空”磚雕技藝重新“復活”[1]。精美的磚雕圖案背后體現的是徽州文化的衍變環境和發展脈絡,反映了徽州人民獨有的文化素養和審美意識。因此,從保護和傳承的角度出發,分析磚雕圖案背后的人文思想,引入數字技術傳遞其內容形制,發掘其所蘊含的文化價值,對于塑造地區形象、樹立本地區文化自信具有非常重要的社會價值。

目前,國內相關學者對徽州磚雕圖案進行了多方面的研究,但大多從單一的藝術學角度出發對磚雕圖案的藝術特色、地域特征、雕刻技法以及其在現代設計中的應用等方面進行研究,徽州磚雕圖案的數字化傳承鮮有研究,且缺乏完整的數字化保護體系及相關的配套設施[2-4]。在非物質文化遺產研究領域,立足于引用數字技術進行研究傳承主要集中在壁畫、雕塑等方面[5-7]。其中,文獻[5]針對典型破損的敦煌壁畫,從信息藝術設計交叉學科的角度出發,綜合設計學、美術學、計算機科學等學科領域知識,運用文獻調研法、需求分析法、設計研究法、用戶體驗法等研究方法,提出了交互式壁畫數字化復原系統的設計范式,運用壁畫的線描圖信息對破損壁畫進行復原,很好地實現了利用數字技術對破損壁畫的研究修復。

傳統的磚雕圖案研究方法主要通過分析圖案的藝術特征與形制,對受損圖案進行工匠手工操作修復,耗費極大的人力、物力成本。隨著科技水平的發展,我國已進入數字化時代,數字技術的應用為徽州磚雕圖案的研究與傳承提供了技術支撐。本研究針對徽州磚雕圖案的發展脈絡和藝術表現形式進行分析,利用數字技術對磚雕圖案進行采集、修復,并建立專門用于存儲的數據庫,開發網絡平臺,加強對磚雕圖案的展示與傳播,進一步完善徽州磚雕圖案的數字化保護體系。

1 磚根溯源

徽州古稱新安,位于今安徽黃山境內。由于地處山地丘陵地帶,為磚瓦的燒制提供了優質的黏土以及大量的薪柴。在這種得天獨厚的自然環境下,徽州人民自然而然地運用當地盛產的青磚青瓦進行藝術創作并應用于建筑裝飾中,為磚雕藝術的發展提供了最直接的條件。

磚雕在我國有著約三千年的發展歷程,在古代掌握制磚技術后,人們就開始嘗試在磚塊上雕刻花紋、圖案以求美觀。此時由于生產力水平低下,磚雕的數量、精細程度乃至應用范圍等都十分有限。宋代,徽州磚雕開始興起,這與南宋政權的南移有著直接的關系,統治者將中原大批優秀的手工藝者、雕刻技術遷往南方,政治、經濟、文化重心的南移為徽州磚雕的發展奠定了強有力的基礎。徽州磚雕發展至明代,隨著徽商的興起,社會經濟得到了長足的發展,為徽州磚雕的快速發展提供了物質保障。

磚雕作為徽州雕刻技藝的代表,與木雕、石雕并稱“徽州三雕”,是徽州人民智慧的結晶。中國古代建筑多以木制結構為主體,房屋的墻體除了在少數地區用泥土或石料鑄造外,絕大多數地區都是用磚筑墻。磚雕作為一種傳統的建筑裝飾方式,它的出現和發展與我國古代建筑的磚木結構相符合[8]。

2 徽州地區傳統磚雕圖案藝術表現形式

2.1 題材的分類與表現

徽州自南宋以來就被大家稱為“東南鄒魯”“程朱闕里”,因此不難發現儒家思想在徽州的滲透無處不在,使徽州人民在價值觀念、思想教化、審美習慣方面異于他人,造成徽州民居中的磚雕圖案在題材的選擇上帶有明顯的區域特征[9]。

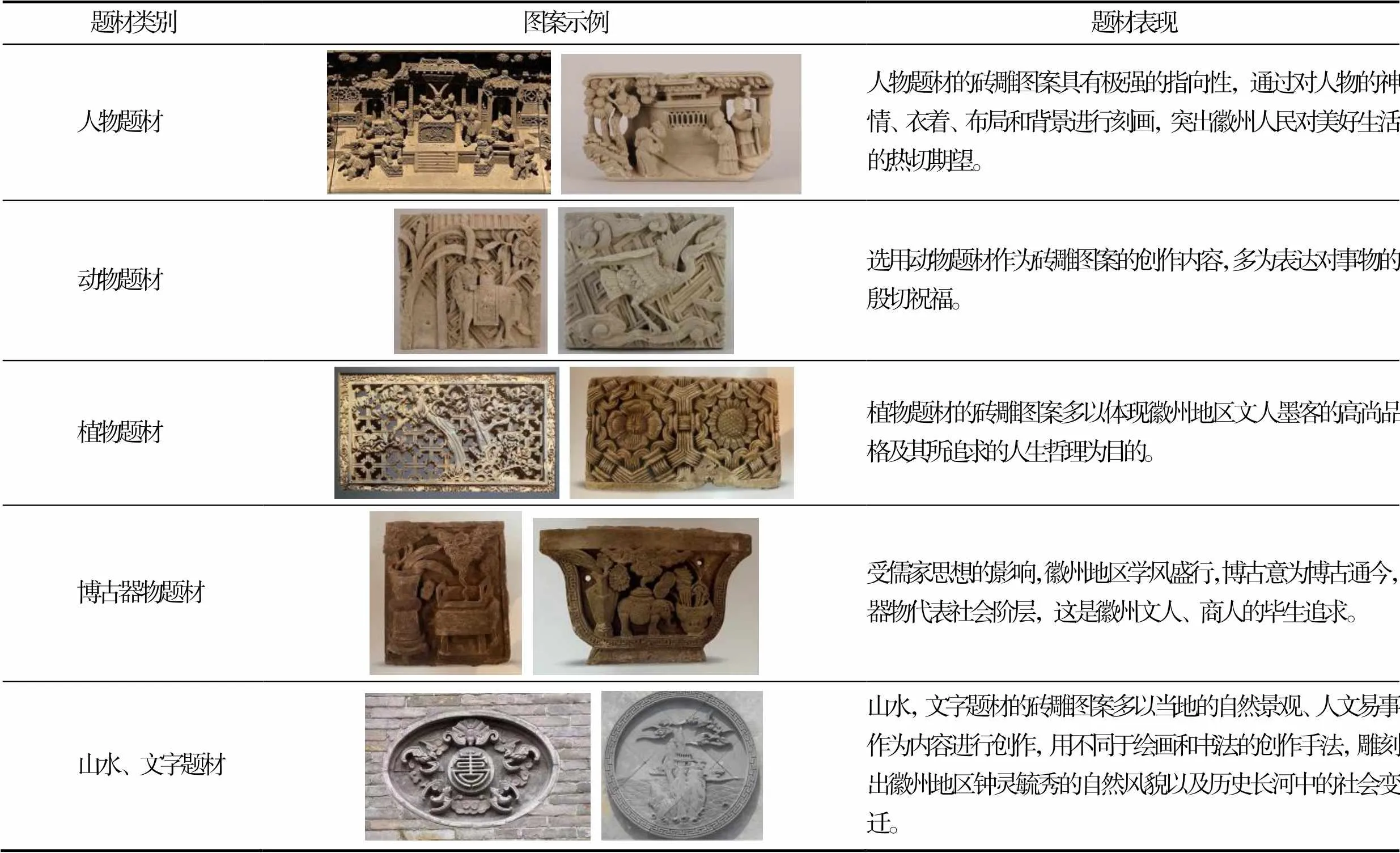

傳統磚雕題材有人物、動物、植物花卉、博古器物、山水、文字等幾大類別,不同題材圖案背后蘊含的寓意也截然不同[10](見表1)。

表1中的五大題材主要以圖案中的代表元素為依據進行分類,但在多數情況下徽州磚雕作為建筑中的裝飾構件,為極大限度地體現裝飾效果,大部分以多種元素的組合繼而完成磚面的整體塑造,這就需要從磚面圖案所表現出的內容含義對題材類別進行詳細劃分。

徽州獨特的地理位置,為磚雕的制作發展提供了良好的物質基礎,但封閉的自然環境也制約了當地經濟的發展。至明清時期當地人民紛紛棄農從商,在艱苦的創業過程中,練就了勤勉努力、堅韌不拔的精神和勇于開拓的優秀品質。磚雕作為創作載體,其圖案內容受人為所控,徽商經歷艱苦卓絕的創業過程和長期尊孔崇儒的思想洗禮后,導致其要求工匠在磚雕圖案的創作過程中著重對思想、禮儀、教育進行刻畫表現[11](見表2)。

2.2 磚雕圖案的構成與表現

縱觀平面磚雕圖案在徽州民居建筑中的裝飾分布,有密有稀,多集中于屋脊、門樓、窗楣、照壁等垂面之上與墻體貼合。外形輪廓以方形、圓形為主,同時受限于裝飾部位的空間形態,外在輪廓因勢利導產生構圖變化亦不在少數。在圖案的構圖布局中,根據創作內容的需要對物體進行取舍,明確主次關系,突出圖案的主題及其背后蘊含的寓意。在實際制作時,突破透視、比例關系等科學因素的約束,以擬人的手法對客體形象進行創作,并深入刻畫物體細節,強調點、線、面的有機結合以及畫面的協調性,以彰顯出徽州磚雕的韻律之美。

送米圖人物磚雕(見圖1)整體輪廓呈梯形,人物、樹木、房屋的結構比例打破了科學認知上的界限,不局限于真實的空間形態,人高于屋,用較大的圖案面積去塑造主體元素的動態、造型形態、結構特征以及局部的細節刻畫。以中軸線為基準,圖案中的造型元素呈左右分布的態勢且在分布體量上尋求對稱。圖中年輕人負重彎腰,老婦人手持拐杖、步履蹣跚,人物形態各異卻動靜分明,從平穩的畫面中流露出一種律動之美。構圖上均衡布局,采用多層透雕堆積的手法,省略底部細節的塑造,突出圖案中的主體元素,前景、中景、遠景層層遞進,形成前后延伸的視覺空間。

表1 徽州磚雕圖案題材分類1

Tab.1 Classification table 1 of Huizhou brick carving patterns

表2 徽州磚雕圖案題材分類2

Tab.2 Classification table 2 of Huizhou brick carving patterns

徽州磚雕圖案在構圖特征上一直追尋一種穩定均衡的空間視覺狀態,這與儒家思想中“中正有序”的理念相契合[12]。另外,徽州磚雕圖案在穩定均衡的狀態下還體現出極具變化性的動態意識,這是受傳統宇宙觀“天圓地方”觀念的影響,《漢書·律歷志》中寫道“陽以圓為形,其性動;陰以方為形,其性靜”,與方形構圖所體現出的穩重秩序不同,圓形構圖極具變化,天地萬物間的循環往復都包含其中[13]。“鯉魚躍龍門磚雕”該圖案被曲線“S”一分為二,上下兩部分視覺體量相當,且呈順時針旋轉對稱的態勢,體現出生生不息、動靜結合的視覺特征。這種“方靜、圓動”的兩級形態既相互對立又互相依存,成為徽州磚雕圖案構圖形式中的核心特征。

圖1 送米圖人物磚雕

由于受限于單幅磚雕圖案的創作面積,在部分神話故事類題材和家風情感類題材的磚雕圖案創作過程中,借鑒我國古代長卷繪畫的表現形式,對故事敘述的畫面進行切割,分段刻畫,最終拼接成完整的敘事畫面。例如《百子圖磚雕》由八塊大小相同的青磚分段雕刻組合而成,在透視方法上摒棄焦點透視,采用中國傳統繪畫中的散點透視,將同一時間維度下的不同環境狀態集中展現,這與南唐時期的繪畫作品《韓熙載夜宴圖》的表現技法極為相似。

立體圓雕作為磚雕雕刻技法中較為特殊的存在,區別于浮雕、線刻以平面的方式進行圖案創作,以體現磚雕作品的空間形態為目的進行雕刻。題材多為瑞獸珍禽一類,作為吻獸出現于建筑屋脊之上,高居屋頂,具有防雷避災之意。鰲魚是中國神話傳說中的一種動物,作為脊飾蘊含了房屋主人祈望后世子孫“獨占鰲頭,狀元及第”的美好期望。圓雕的構成特點在于強調雕刻對象形體動態的完整性,小體塊的形體塑造與大體塊的結構走向相統一,注重雕塑的輪廓動態,線條的深淺變化。以鰲魚脊飾為例,強調尾鰭上揚、翻滾的動態特征,胸鰭、腹鰭順勢向外張開,魚腹飽滿渾圓,鱗片層層堆疊,但由于鱗片眾多,鏤空雕刻難免會減弱整體動勢,于是工匠選擇用淺浮雕和線性雕刻的手法來表現,從而保障磚雕主體形體動態的完整性。

以上分析不難看出,徽州磚雕圖案的構成形式較為豐富,會因為建筑部位的限制調整形狀輪廓,也會根據刻畫的形體要求選擇不同的雕刻技法,但最終還是為了表現出均衡中不乏動勢的視覺特征(見表3)。

表3 徽州磚雕圖案構成分析

Tab.3 Analysis on the pattern composition of Huizhou brick carving

2.3 磚雕圖案的造型特征與技藝

徽州磚雕圖案在創作中注重對物體形象的線性刻畫,外到物體、幾何紋樣的輪廓線條,內到人物表情、服飾紋理的局部線條,以不同的粗細、大小、橫直、寬窄、方圓、剛柔、虛實等給觀者不同的審美體會(見表4)。

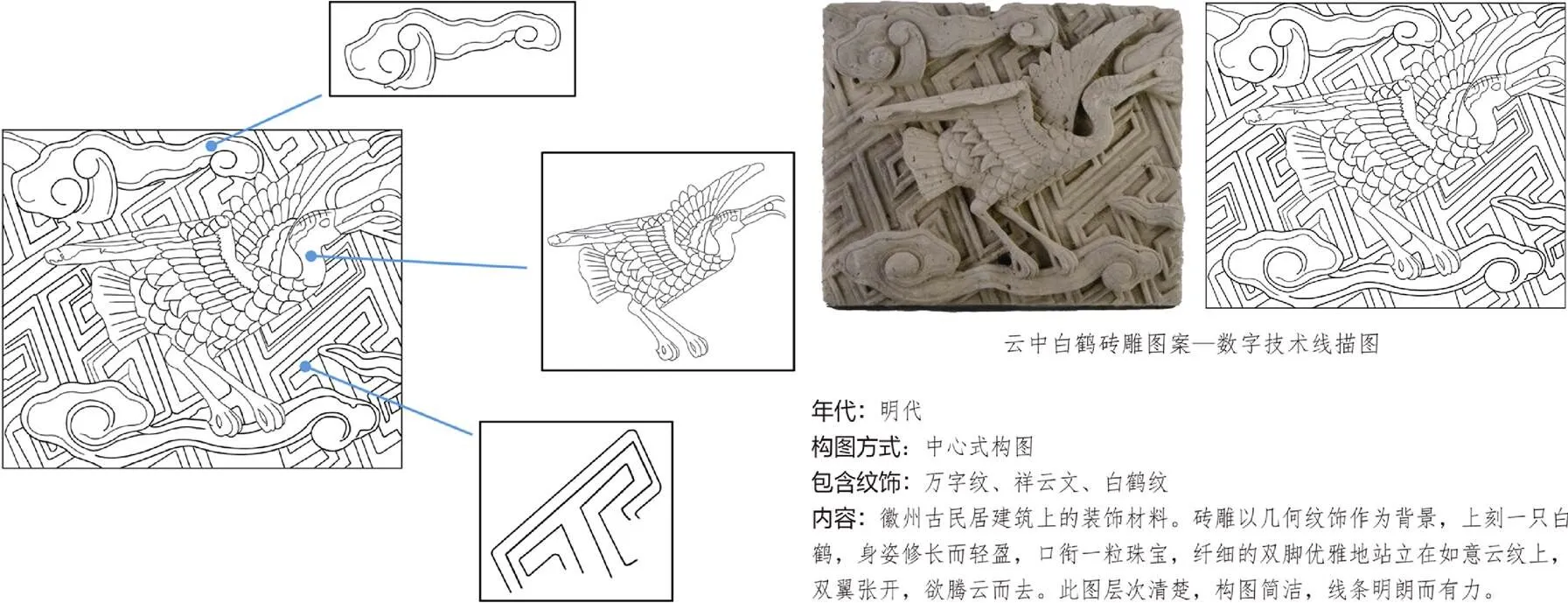

明代初期,徽州磚雕刻工較為狂放,沒有細節處的精雕細刻,卻通過精準的輪廓線條,準確勾勒出雕飾物的形象。以云中白鶴磚雕為例:幾何形紋做底,白鶴立于如意云紋之上呈展翅之姿,羽毛通過線刻的

方式概括刻畫,沒有繁縟的裝飾,線條簡潔精煉,造型風格偏向寫實。清代磚雕多以情景故事為題材,十分注重場景氛圍的烘托,因此刻意夸張雕飾物的形體比例,繼而對其造型動態進行生動塑造。以送米圖磚雕中三個人物形象為例進行分析,圖中人物頭身比例約1/3,軀干朝向與背景近乎呈45°夾角,著重刻畫形體的動態特征,年輕人負重彎腰,右一老年人傴僂而走,右二老年人拄杖且身體前傾完美呈現出不同角色的造型特征。

磚雕藝術由漢代畫像磚衍變而來,至明清時期發展到頂峰,其雕飾技法也從最初的模印、刻劃衍生出線刻、浮雕、鏤空雕、圓雕等雕刻技藝。由于生產力水平不同等現實條件的約束,不同朝代形成了其獨有的雕飾風格和審美傾向。明代徽州磚雕圖案整體較為緊湊、細膩,以小的局部場景為塑造對象,采用浮雕、線刻的技藝讓圖案中的背景和裝飾元素下沉,在視覺上主體物被向上抬升,觀者可以直觀清晰地捕捉到雕刻呈現的主要內容。至清代,徽州開始盛行以人文故事為主要內容的磚雕圖案創作。清代磚雕注重層次的變化,利用鏤空雕、圓雕等雕刻技法形成圖案前后層次的堆疊,營造出一種視平線上的縱深感。以刀代筆,以雕代畫,同時注重磚雕畫面故事情節的完整度、美好寓意的領略度和精神意境的傳達度。近、中、遠景層次分明,追尋畫面表現中的虛實關系,加強人對圖案的視覺感知力度。

表4 明清時期徽州地區磚雕圖案的造型特征分析

Tab.4 Analysis on the modeling characteristics of brick carving patterns in Huizhou area in Ming and Qing Dynasties

3 磚雕圖案的數字化技術保護與傳承

3.1 建立數字化保護體系

徽州磚雕圖案的衍變過程記錄了地區政治、經濟、人文等方面的歷史變革,揭示了徽州人民獨特的宗族門第意識和思想教育觀念,記載著詳盡的歷史史實,具有極高的藝術審美價值。以往在徽州磚雕圖案的保護過程中需要消耗大量的人力、物力成本對受損圖案進行搶救性修復,主要以實體修復為主,但這無法對圖案起到長期有效的保護作用,也不能有效地將文化資源優勢轉變為產業發展優勢。在數字技術發展日新月異的今天,大力弘揚徽州磚雕藝術,對磚雕圖案進行數字化保護具有極高的社會價值。在保護的過程中應注重如何將圖案樣式轉變為數據信息,這是其在數字時代的“重生”,也代表著將磚雕圖案從暫時性的再生轉變為恒久性的傳承。

目前,數字技術在磚雕圖案的保護研究領域已有應用,以臨夏磚雕為例引入數字化信息采集技術對磚雕圖案的基礎數據進行采集,將圖案信息永久留存并為后續的學術研究提供詳細的數據。另外,從事臨夏磚雕保護的研究人員在采集磚雕圖案數據信息的過程中,根據現場磚雕的存在形式和造型特征運用分站式、多角度、多層次的采集方法,將大面積磚雕圖案合理劃分區域、分段采集,最終利用計算機圖像處理技術進行拼接,同時考慮到臨夏磚雕存在鏤空雕刻和立體圓雕的表現形式,探索性地提出通過不同角度的多次采集、層層遞進,最終獲取高精度磚雕圖案的數據信息。臨夏磚雕圖案的數字化信息采集案例證實了應用數字技術對磚雕圖案進行保護研究是切合實際的。

保護的最終目的是讓磚雕這一古老的文化遺產可以得到更好的傳承,在臨夏磚雕圖案數字化信息采集的案例中并未涉及利用數字技術強化傳承力度、完善傳承措施的內容。因此,根據徽州磚雕圖案的實際情況結合臨夏磚雕保護過程中數字技術所發揮的經驗優勢,針對性地提出對徽州磚雕圖案進行數字化保護與傳承,應當建立完善的保護體系(見圖2)。

圖2 徽州磚雕圖案數字化保護體系

保護體系中的初始環節是對徽州磚雕圖案進行數字化的采集與整理,涉及徽州磚雕的基礎信息、現有遺存、工藝流程、文獻資料等內容。通過數字攝像、光學掃描、數字輸入記錄等數字化技術手段,對磚雕圖案進行文字、數據、圖像等多種信息資料的采集整理。圖像采集過程中需要注意:徽州磚雕大多依附于建筑構件本身,這給圖案的采集過程帶來了一定的難度。采集數字圖像時應在明亮環境下,保持采集機器位置不變且平行于磚雕圖案,遵循本真性、標準性、完整性的采集原則,以獲得最為精準的數字圖像,并提高后期利用計算機軟件對磚雕圖案修復的精確度。以上是對古代遺留磚雕這一客觀存在實物的信息資料的考察收集,同時利用攝像、錄音、文字記錄等方法對現今徽州磚雕傳承人的資料及其磚雕圖案的制作過程、工藝進行采集,從不同時代的視角來研究徽州磚雕圖案的衍變和發展。

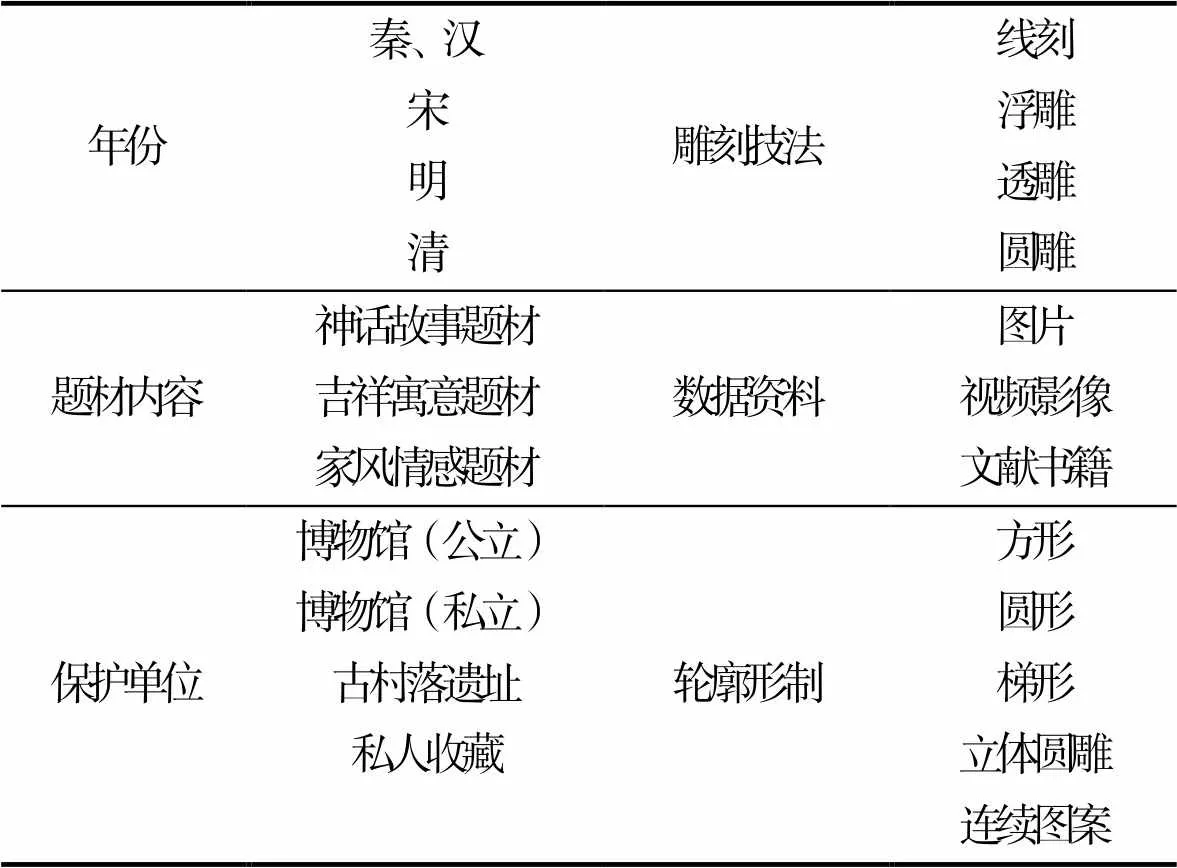

資料存儲環節針對使用數字技術采集到的磚雕圖像資料,搭建徽州磚雕圖案數據庫[14-16]。利用圖像處理軟件對圖片資料進行優化與壓縮,規避無用信息,對圖像中的紋飾、紋樣進行處理分類,將代表性紋樣單獨進行提取、展示,使磚面圖案所表達的信息更加凸顯。最終,將所采集到的數字資料錄入數據庫中進行保存(見圖3)。信息之間的聯系是多方面的,一個資源可以同時從屬兩個或多個知識門類,也可以在從屬關系以外存在其他的聯系[17]。徽州磚雕圖案數據庫中的資源具有典型的復合型信息特色,任意磚雕圖案存在多重屬性和判定條件,因此引入磚雕圖案的分類、分期、裝飾功能、造型特征等多項檢索途徑,從而實現徽州磚雕圖案所屬年代、題材、雕刻技法、輪廓形制等數據資料信息的有效管理和高效檢索(見表5)。

圖3 “云中白鶴”磚雕數字信息圖

表5 徽州磚雕數據庫檢索目錄

Tab.5 Index of Huizhou brick carving database

計算機軟件修復環節是指針對破損較為嚴重,妨礙觀眾視覺索取信息的磚雕圖案,利用計算機軟件對磚雕圖案進行數字化修復[18-19]。修復工作包括兩方面內容:首先對現存的磚雕圖案進行數字化記錄防止遺失,考慮到徽州磚雕具有二維平面圖案和三維立體造型兩種不同的存在形式,在記錄過程中采取相應的平面線條勾勒和三維空間建模兩種方法進行記錄。另外,根據徽州磚雕圖案注重線性刻畫的特點,在使用Photoshop、Illustrator等圖像編輯軟件進行線條勾勒時,應著重表現線條粗細、長短變化,保持線條流暢自然,更加清晰地展示出原始圖案的視覺效果。空間模型的記錄也是如此,根據此前數據庫中的原始圖片資料,在3Ds max軟件中制作虛擬模型時需要準確地把握整體動態體征,然后將建好的模型放入Zbrush軟件中對細節進行雕刻,調整筆刷的強度,注意線條凹陷和凸起的程度以及線條的彎曲幅度,以求高精度地還原原有立體磚雕的造型特征和雕刻技法。針對破損較為嚴重的磚雕物件,需要根據現存同類磚雕作品及其自身的藝術特征進行分析,結合主觀的創造意識,對磚雕圖案進行數字化虛擬再造(見圖4和圖5)。

3.2 建立數字化傳承措施

本文將保護體系中的前三個環節歸納為數據收集階段,后兩個環節歸納為數據傳播階段。以徽州磚雕圖案數字化保護體系為基準,利用數字技術對磚雕圖案的傳承展開實際操作。

由于磚雕藝術與古建筑相容為一體的特殊存在方式,在以往的展現形式上多以實物展示為主,輻射范圍有限。同時,作為一種藝術門類,需要觀眾具備較高的藝術素養。因此,傳統的展覽形式極大地局限了受眾群體的范圍,這與傳承磚雕藝術的初衷相違背。進入數字媒體展示環節,以數據庫中采集到的磚雕圖案信息為基礎,搭建徽州磚雕圖案多媒體展示平臺,利用數字媒體覆蓋面積廣、時效性快、信息量大的傳播優勢,擴大展示范圍。另外,在多媒體展示平臺的設計過程中,應著重體現觀眾瀏覽的便捷性,同時加強交互性和趣味性的瀏覽環節,為傳統磚雕圖案的展示欣賞提供新的內容,創造出屬于這個時代的新體驗。

圖4 磚雕圖案手繪線描圖

圖5 立體磚雕吻獸三維復原圖

徽州磚雕圖案多媒體展示平臺共分為三大功能模塊:磚雕文化知識導航、磚雕制作工序和趣味游戲(見圖6)。磚雕文化知識導航包括對徽州磚雕的風格分析、內容講解、審美欣賞以及對知名磚雕作品的基本認知,使受眾在最短的時間內對徽州磚雕的概念有清晰的理解。制作工序模塊設置了文字、圖片、視頻乃至Flash動畫等多種展覽方式,進一步加深受眾對徽州磚雕的理解,同時啟發受眾對磚雕制作過程的思考,激發受眾的學習興趣。在趣味游戲環節的設計研發中,運用Unity3D交互引擎,并在其基礎上開發以磚雕設計為主體的人機交互小游戲,體驗者可根據自己的喜好選擇磚雕設計的形式(破損復原抑或是自由創作),隨后來到工具選用環節,不同尺寸的刻刀和電動工具會對游戲體驗以及設計效果產生影響,選定后體驗者開始自主實踐創作,最終體驗者可根據自身對作品的滿意度選擇保存或取消,保存的作品以obj格式留存,后續也方便體驗者通過3D打印技術對作品進行制作,增強瀏覽環節中的趣味性和沉浸性,使受眾參與性加強,進一步激發受眾的傳承興趣,真正做到讓磚雕藝術在數字技術的支撐下“活”過來[20]。

圖6 徽州磚雕圖案多媒體展示平臺設計路線

保護體系的最終環節是利用數字技術轉變徽州磚雕的傳播方式。首先,展示平臺中的制作模塊曾提到以視頻影像的方式激發受眾對磚雕制作過程的思考,相比常態傳播模式下的文字、圖片等靜態信息,動態的數字影像將文字、圖片、演示等資料融會貫通,更加聲情并茂地向受眾傳遞磚雕文化。其次,鑒于當前數字藝術碎片化、微閱讀的特征,以適合抖音、微視等平臺播放的短視頻形式,作為徽州磚雕的傳播路徑是符合實際需求的[21]。同時利用現有短視頻播放平臺中的評論、私信等功能使傳播性質從傳統的單一文化輸出轉變為跨區域聯動式的文化交流,為更多的磚雕愛好者、從業者乃至社會公眾提供徽州磚雕信息資源服務。

4 結語

徽州磚雕圖案是經過上千年的演變逐步發展至今的一種藝術表現形式,承載著徽州人民對美好生活的熱烈渴望,其圖案背后記錄的歷史脈絡、人文風貌將為歷史、考古、宗教、哲學等諸多學科研究提供借鑒。本文首先追尋徽州磚雕圖案的發展脈絡,其次對磚雕圖案的題材進行梳理分類,深入解讀徽州磚雕圖案的構成表現和裝飾特征,最后依據徽州磚雕圖案的藝術特征和存在形式為徽州磚雕圖案建立完整的數字化保護體系,采集圖案信息,更新其展示方法和傳播渠道,真正做到藝術手法與數字技術相結合,使徽州磚雕圖案可以被更多的人所了解,最終使其得到更好的保護與傳承。研究證明利用數字技術對徽州磚雕圖案進行保護與傳承是切實可行的,后續研究需結合理論基礎,利用采集到的磚雕圖案信息,研究以徽州磚雕圖案為設計對象的文化創意類產品設計方法,打造符合徽州地域特色的文化品牌,加速文化資源向產業價值的轉變。

[1] 陳軍. 傳統“消亡”手工藝“復活”現象研究——以徽州磚雕“九層鏤空”技藝為例[J]. 裝飾, 2017(5): 99-101.

CHEN Jun. “Resurrection” Phenomenon of Traditional “Extinct” Handicraft: Taking the “Nine-Layer Hollowing” Craft of Huizhou Brick Carving as Example[J]. Art & Design, 2017(5): 99-101.

[2] 王宜川, 馬蓮菁. 徽州舒光裕祠堂門樓額枋磚雕通景圖的繪畫圖式解讀[J]. 裝飾, 2016(11): 92-94.

WANG Yi-chuan, MA Lian-jing. A Schema Analysis of Images on Brick Sculptures Panorama on the Gate Architrave of the Shuguangyu Ancestral Gate of Huizhou[J]. Art & Design, 2016(11): 92-94.

[3] 榮俠. 16-19世紀蘇州與徽州民居建筑文化比較研究[D]. 蘇州: 蘇州大學, 2017.

RONG Xia. Comparative Research on Residential Building Cultures between Suzhou and Huizhou in the 16~19th Centuries[D]. Suzhou: Soochow University, 2017.

[4] 朱喆, 程欣. 揚州與蘇州磚雕圖樣探源比較研究[J]. 南京藝術學院學報(美術與設計版), 2014(6): 120-124.

ZHU Zhe, CHENG Xin. A Comparative Study on the Origin of Brick Carving Patterns between Yangzhou and Suzhou[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2014(6): 120-124.

[5] 付心儀, 麻曉娟, 孫志軍. 破損壁畫的數字化復原研究——以敦煌壁畫為例[J]. 裝飾, 2019(1): 21-27.

FU Xin-yi, MA Xiao-juan, SUN Zhi-jun. Digital Restoration of Damaged Murals: Based on Dunhuang Murals[J]. Art & Design, 2019(1): 21-27.

[6] 邢江浩, 王華年, 吳志軍. 文化創意導向下湘域儺面具藝術數據庫構建[J]. 包裝工程, 2019, 40(24): 77-81.

XING Jiang-hao, WANG Hua-nian, WU Zhi-jun. Construction of Art Database for Nou Mask in Hunan Province under the Guidance of Cultural Creativity[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(24): 77-81.

[7] 章立, 朱蓉, 牛超, 等. 非物質文化遺產三維數字化保護與傳播研究——以惠山泥人為例[J]. 裝飾, 2016(8): 126-127.

ZHANG Li, ZHU Rong, NIU Chao, et al. Study on the Protection and Propagation of Intangible Cultural Heritage by 3D Digitalized Method: Taking Huishan Clay Figurines for Example[J]. Art & Design, 2016(8): 126- 127.

[8] 樓慶西. 磚雕石刻[M]. 北京: 清華大學出版社, 2011.

LOU Qing-xi. Brick carving stone carving[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2011.

[9] 余力. 徽州地域文化中的儒家思想[J]. 東南大學學報(哲學社會科學版), 2015, 17(S2): 19-21.

YU Li. Confucianism in Huizhou Regional Culture[J]. Journal of Southeast University (Philosophy and Social Science), 2015, 17(S2): 19-21.

[10] 劉明哲. 傳統雕刻藝術與現代時尚的交融創新——以徽州雕刻為例[J]. 江西社會科學, 2017, 37(3): 245- 251.

LIU Ming-zhe. The Blending Innovation of Traditional Sculpture Art and Modern Fashion—Taking Huizhou Sculpture as an Example[J]. Jiangxi Social Sciences, 2017, 37(3): 245-251.

[11] 詹學軍. 徽州磚雕的源流與藝術特點[J]. 美術大觀, 2012(4): 70-71.

ZHAN Xue-jun. The Origin and Artistic Characteristics of Brick Carving in Huizhou[J]. Art Panorama, 2012(4): 70-71.

[12] 王舒. 徽州雕刻藝術特色淺析[J]. 美術大觀, 2018(9): 84-85.

WANG Shu. Analysis on the Characteristics of Huizhou Sculpture Art[J]. Art Panorama, 2018(9): 84-85.

[13] 孫鵬. “天圓地方”造型意象的現代視覺重構——論中國標志設計的方圓形態[J]. 華南師范大學學報(社會科學版), 2015(3): 186-190.

SUN Peng. Modern Visual Reconstruction of the Modeling Image of “the World and the Place”—On the Fiona Fang Form of Chinese Logo Design[J]. Journal of South China Normal University (Social Science Edition), 2015(3): 186-190.

[14] 朱利峰. 巖畫遺產檔案的數據庫體系構建[J]. 圖書館理論與實踐, 2019(9): 101-105.

ZHU Li-feng. Construction of the Database System of Rock Art Heritage Archives[J]. Library Theory and Practice, 2019(9): 101-105.

[15] 鄭祖芳, 杜其蒙. 楚漆器的數字化保護與開發策略[J]. 包裝工程, 2020, 41(24): 306-311.

ZHENG Zu-fang, DU Qi-meng. Digital Protection and Development Strategy of Chu Lacquerware[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(24): 306-311.

[16] 余日季. 孝文化遺產的數字化開發與傳承[J]. 湖北大學學報(哲學社會科學版), 2017, 44(3): 14-20.

YU Ri-ji. Digital Development and Inheritance of Filial Piety Cultural Heritage[J]. Journal of Hubei University (Philosophy and Social Science), 2017, 44(3): 14-20.

[17] 王曉予. 基于漢族服飾圖案保護的數據庫構建研究[J]. 鄭州大學學報(哲學社會科學版), 2013, 46(5): 186-189.

WANG Xiao-yu. Research on Database Construction Based on the Protection of Han Costume Patterns[J]. Journal of Zhengzhou University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2013, 46(5): 186-189.

[18] 楊祥民, 張靳. 南朝石刻藝術的數字化保護與設計[J]. 裝飾, 2020(2): 130-131.

YANG Xiang-min, ZHANG Jin. Digital Protection and Design of Stone Carving Art in Southern Dynasty[J]. Art & Design, 2020(2): 130-131.

[19] 楊榮, 馮有前, 袁修久. 利用現有模型修復不完整三維模型[J]. 計算機輔助設計與圖形學學報, 2015, 27(1): 98-105.

YANG Rong, FENG You-qian, YUAN Xiu-jiu. Restoration of Fragmentary 3D Models Using Existing Models[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2015, 27(1): 98-105.

[20] 賀艷, 楊思, 裴唯伊. 文化遺產的數字化闡釋與公眾傳播——以E-MAX“重返·西洋樓”沉浸交互秀為例[J]. 裝飾, 2019(1): 44-49.

HE Yan, YANG Si, PEI Wei-yi. Digital Interpretation and Public Communication of Cultural Heritage: Taking the E-MAX Immersion Interactive Exhibition as an Example[J]. Art & Design, 2019(1): 44-49.

[21] 李劍. 無錫運河文化遺產資源的數字化保護與傳播研究[J]. 裝飾, 2016(8): 132-133.

LI Jian. The Digital Protection and Communication for the Culture Heritage Resources of Wuxi Canal[J]. Art & Design, 2016(8): 132-133.

Research and Inheritance of Traditional Brick Carving Patterns in Huizhou Region Supported by Digital Technology

QIU Chun-ting, CHEN Sheng-jia, LIU Kai-xuan

(Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China)

The paper aims to better protect and inherit the traditional brick carving patterns in Huizhou region. From the perspective of dialectical development, an in-depth research is made on the evolution process, subject selection, composition performance, aesthetic and decorative aesthetic decoration characteristics features of brick carving patterns. Digital camera, optical scanning and other methods are adopted to collect patterns, contents, shapes and specifications, which are input into a computer-based database to achieve the pattern information records. Using image processing software to redraw the input pattern, some relative learning applications are designed, the exhibition mode of brick carving patterns is updated, and its propagation access is broadened. The purpose of this paper is to establish a complete digital protection system for the traditional brick carving patterns in Huizhou, and to accelerate the transformation from regional cultural resources advantages to industrial advantages. These enables digital technology better supports the research and inheritance of traditional brick patterns in Huizhou area.

digital technique; Huizhou region; brick carving pattern; artistic expression

TB472

A

1001-3563(2022)18-0293-09

10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.18.035

2022–04–09

國家文化部藝術基金管理中心,國家藝術基金下項目(2018-A-05-(263)-0928);西安市2022年度社會科學規劃基金項目(22LW52);“一帶一路服飾文化研究中心”重點項目(2021ZSZD04);西安工程大學哲學社會科學研究項目(2021ZSFP04)

邱春婷(1979—),女,副教授,主要研究方向為傳統文化藝術及設計理論研究。

責任編輯:馬夢遙