甘肅民勤連古城國家級自然保護區梭梭殘敗林修復措施*

張春梅

(甘肅民勤連古城國家級自然保護區管護中心,甘肅 民勤 733399)

梭梭屬植物是沙漠地區特有的超旱生、耐鹽、耐風蝕植物,素有“沙漠衛士”之稱,是一種優良的防風固沙植物,而梭梭林天然更新緩慢,易受自然條件的制約和人為干擾影響。棱棱林為提升保護區生態文明建設水平和維護地方生態安全營造了綠色屏障。

梭梭(Haloxylon ammodendron Bge)屬藜科梭梭屬,落葉灌木,耐寒暑、耐鹽抗風沙,小喬木,有時呈灌木狀,高1~4 m,樹皮灰黃色,桿形扭曲;枝對生,有關節,梭梭壽命達50年,5~6年高生長最為迅速,株高達3 m以上,并開始結實,10年生進入中齡期,株高4~5 m,開始大量結實;20年后生長逐步停滯,開始進入衰老期;35~40年枯頂逐漸死亡。梭梭根系發達,主根可深入地下10 m,多側根,為了能充分吸收水份,梭梭的側根還長成上、下兩層,為了有效防止蒸發,梭梭的葉已退化成包有膠質的細長圓棍,靠綠色的嫩枝營養光合作用。4月上、中旬萌發,5月下旬至6月上旬開花,其子房在干旱的夏季暫不發育,處于假休眠狀態,直至9月下旬至10月上旬果實才成熟,秋季10月中下旬同化枝部分脫落,是早生超早生植物。梭梭具有冬眠和夏眠的特性,喜光性很強,不耐蔽蔭抗旱力極強。在氣溫高達43℃而地表溫度高達60°~70℃甚至80℃的情況下,仍能正常生長。抗鹽性很強,幼樹在固定半固定、土壤含鹽量0.2%~0.3%的沙丘上生長良好,而在含鹽量0.13%以下者反而生長不良。

1 梭梭林殘敗原因分析

保護區內的殘敗梭梭林是上世紀八十年代人工栽植防護林,對保衛保護區生態起到了主要作用。由于梭梭林地處保護區內巴丹吉林沙漠的東緣沙漠地帶,年降水量較少,蒸發量高,大風等自然災害嚴重,大面積成齡林成長不良、禿頂、植株開花結實少、更新困難、病蟲鼠害發生嚴重等,導致部分梭梭林出現了衰老甚至枯萎的現象,造成林木生長緩慢,加速了林分退化。

1.1 梭梭林殘敗的誘導因素

1.1.1 自然因素影響

民勤縣屬溫帶大陸性極干旱氣候區,具有明顯的蒙新沙漠氣候特征。年均氣溫9.9℃,極端最高氣溫40.3℃,極端最低氣溫-21.5℃,年日照時數3263.6 h;相對濕度年平均47%,年平均風速為2.3m/s,年均日照時數2 832.1 h。縣境內蒸發強烈年降水量171.1mm,而蒸發量是降水量的12倍,高達2 131.9 mm。是全國浮塵、揚沙、沙塵暴最嚴重地區之一,是沙塵暴的主要策源地。由于風沙大多、降水量少、蒸發量大,常年干燥,晝夜溫差大,日照時間長,加之地下水位持續下降,導致梭梭根系無法深入水層吸取地下水,另一方面由于蒸發量大,上層土壤干旱,無法通過地表供給梭梭植株生長所需的水分[1],同時由于縣境內常年干旱少雨,梭梭生長季節補水極少,久而久之,人工梭梭林逐漸缺少水分,新梢生長緩慢,生長狀況差,春發芽,夏干枯,導致林分退化[2]。

1.1.2 病蟲害影響

病蟲害是天然梭梭林中主要自然災害因子之一。近年來隨著病蟲害的大面積發生,由于防治經費缺少,病蟲害沒有及時有效的根治,如梭梭綿粉蚧、梭梭蟲癭(梭梭異斑木虱)和大沙鼠等危害嚴重,造成大片的病腐木、病死木,進而造成大片梭梭林的生長衰退、面積不斷萎縮,干枯加速了林分退化,生態環境日益惡化。

1.2 梭梭林殘敗的主導因素

1.2.1 生長周期影響

保證區內部分梭梭林于20世紀80年代陸續開始栽植,平均樹齡已達到30年左右,生長壽命基本結束。由于早年栽植的梭梭沒有很好把握栽植株行距,造林密度一般較大,多為1 m×4 m的規格。如今,梭梭苗木成林后,苗高大多可超過2 m,冠幅、郁閉度也相應增大,由于密度過大,水分、養分消耗增大,營養缺乏,引起林木生長不良或死亡,即使能夠勉強生長、成林,現如今防護效益明顯減少,起不到應有的作用。

1.2.2 人為活動影響

由于殘敗梭梭林與紅沙梁鎮小東和花寨村相毗鄰,人為活動較頻繁,時有人為游牧、采收植被種子現象發生,造成人工幼林地出現羊、駱駝等牲畜啃食踐踏苗木和人為采收種子折枝損傷現象,致使林地苗木保存率較低,加速了林分退化進程。

2 殘敗林修復改造

2.1 殘敗林修復原則

尊重自然規律和自然地理格局,根據立地條件和林分現狀,科學選擇修復方式和更替樹種,科學、合理確定殘敗林修復改造的方式,在保留原有樹種和保持原有生態功能的基礎上,切實做到林地不流失,使保護區內防護林退化現象得到一定改善和緩解,實現森林資源從恢復性增長進一步向質量提高轉變。

2.1 平茬更新復壯

通過調查研究在保護區內,針對立地條件相對較好、交通運輸條件方便、病蟲害危害嚴重的地段采取平茬更新復壯的措施,對殘敗梭梭林進行修復,主要是進行通過研究梭梭林木的枝條特征(枝長和枝粗)和成枝能力(新生枝條數)的變化,根據植物組織的再生長機制,在梭梭進入休眠的季節,先行開展退化人工梭梭林平茬復壯,將已開始退化和死亡梭梭在離地50~60 cm高主干鋸斷,使其萌發新芽,實現更新。平茬后當年平均生長量達58.9 cm,新枝長度平均達27.0 cm,二次枝平均萌發數可達16.9個[3],預計3到5年全面實現“退化梭梭林平茬更新復壯”,確保萬畝人工梭梭林常綠。

平茬時間:在每年的落葉至翌年春萌動之前,即土壤封凍時期進行(每年11月下旬至翌年3月上旬為宜),這一時期、梭梭已經完全停止生長,大量營養物質貯藏于根部,而樹木根系又處于凍土層之內,因而平茬植株不會傷害到檸條的根系,從而有利于來年春季的萌發。如果在土壤解凍后再進行平茬,由于地表解凍,土壤質地疏松,容易造成大量根系死亡,從而影響平茬的效果。

平茬強度:平茬強度不易過高,一般選擇的平茬強度為50%。留茬高度:留茬高度應控制在地上50~60 cm。

平茬方式:采取行狀平茬作業,每隔兩帶,平茬一帶,平茬寬度一般不超過5 m,保留帶寬度10 m,保留區域的平茬在平茬部分恢復1~3年后進行。

平茬工具:根據立地條件可選擇鋒利的砍刀、樹剪或平茬機械等平茬工具。

平茬注意事項:平茬時要按照先外后內的順序進行,要圍繞梭梭株叢由外向內一圈圈將全叢一次性砍掉,不可以只砍大枝、粗枝,留細枝和小枝,否則會將生長勢全部集中于細枝和小枝上,減少新萌枝條,削弱植株的生長勢,平茬時茬口要平滑,防止劈裂,不留死茬,平茬完成后立即對茬口使用泥土覆蓋。

平茬后林地管護:梭梭林平茬后要實行封育管理措施,做好病蟲害的監測和防治工作,5月上旬對梭梭植株平茬后樹體主干進行人工抹芽,一株不易保留過多的芽,以免芽多導致水份供應不足,影響整株的生長。

2.2 殘敗天窗地段進行補植修復

根據立地條件和林分現狀,在殘敗嚴重的地段(枯死木每公頃梭梭灌木叢小于150個)進行行間栽植,在殘敗天窗地段進行補植修復,最后通過撫育管理,使林分結構更加科學,森林群落結構更加穩定,防護功能顯著提高。

補植樹種:本著適地適樹的原則,科學選擇更替樹種,確定合理的初植密度和配置模式,優先選用防護性能好、抗逆性強、生長穩定的鄉土樹種開展退化林修復工作,最大限度維持修復區域的生態防護功能。造林樹種全部選擇抗風沙、耐干旱的梭梭。

造林時間:每年3月20日—4月20日。

苗木規格:根據《主要造林樹種苗木質量分級》(GB6000-1999),項目建設用苗要求地徑大于0.7 cm米,苗高60 cm以上的一級苗木,但結合生產實踐和保護區多年的造林經驗,實際苗木要求苗高50 cm以上,地徑在0.3 cm以上為宜,苗稍完全木質化、色澤正常,根系完整發達,苗根長達20 cm以上,無病蟲害、無嚴重機械損傷。在起苗時,派專業技術人員進行現場督查、質量驗收,嚴把種源、出圃、運輸關,堅決杜絕不合格苗木進行造林,確保苗木質量。

苗木用量:造林株行距2×4 m,造林密度為83穴/畝,每穴3株。

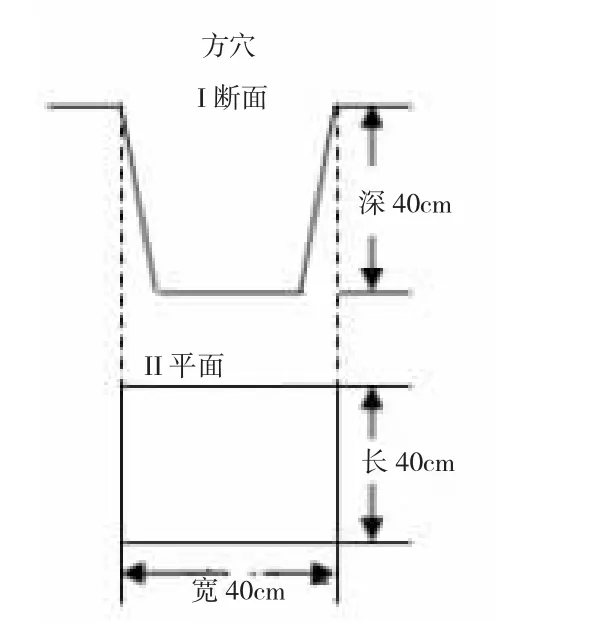

造林方法:采用人工植苗的方法,人工挖穴隨整隨造,栽植穴規格為長、寬、深各40 cm(如圖1),每穴植苗3株,苗木栽植時保證苗木根系充分舒展,做到“三埋二踩一提苗”,每穴澆水15 kg以上,待水滲完后,扶正苗木,覆沙保墑,栽植后加強撫育管護。

圖1 穴狀整地斷面、平面圖

造林配置方式:株行距為2 m×4 m。

灌溉方式:采用水車拉水至造林地,后人工灌溉補墑。

撫育管理:造林后要加強撫育管理,做好鼠兔害、病蟲害防治工作,保證苗木正常成活生長;加強巡邏巡護,做好禁牧防火工作,確保工程建設質量。

2.3 病蟲害防治

2.3.1 蟲害防治

每年7—8月份,選擇無風、天氣晴好的日子,在梭梭蟲害危害嚴重的地段,將氧化樂果、高效氯氰菊酯、水以3:1:1的比例混合,進行噴霧防治。也可用石灰硫磺合劑或者Bo-10生物制劑300倍液、25%粉銹寧4000倍液噴霧防治。

2.3.2 鼠兔害防治

毒餌誘殺:為有效減緩梭梭林病蟲害傳播速度,在大沙鼠、野兔危害嚴重的人工梭梭林區內,配置毒餌,每天10:00—11:00或16:00—18:00,在大沙鼠、野兔活動路線或洞口放置40 g,餌料選用大沙鼠喜食的新鮮玉米。配置比例為硫酸鋇:水:餌料=1:10:100;配置方法:將1份0.5%硫酸鋇倒入10份熱水中攪勻,然后倒入100份餌料拌勻。施藥前操作人員不能使用有氣味的化妝品,施藥人員要帶口罩及皮手套等,做好防毒措施。施藥后要及時深埋處理大沙鼠、野兔尸體。通過對大沙鼠、野兔的防治,可緩減梭梭林衰敗退化年限,進而阻礙梭梭林退化速度。

生物防治:隨著保護區對野生動物的保護,區內大沙鼠的天敵:黃鼬(黃鼠狼)、艾虎(艾鼬)、貓、狐、長耳鸮、短耳鸮等動物的數量、種類越來越多,有效發揮了天敵對大沙鼠的控制作用,減輕其對林木的危害,同時降低了防治成本。

3 結論和討論

通過梭梭殘敗林修復項目的實施,以促進、恢復人工梭梭林的正常生長為目標,將在短期內促進人工梭梭林的生長恢復,在全面提升森林質量的同時,提高保護區森林健康水平,有效發揮森林的生態效益,健全森林生態系統的服務功能,構建復合、穩定的多功能荒漠生態系統,促進保護區生物多樣性的良性發展,豐富區域生物種群,提升保護區森林防風固沙功能,有效抑制自然因素對現存植物資源的危害,使生態環境極大改善,更好地發揮防護效益,確保保護區內的生態安全和可持續發展。