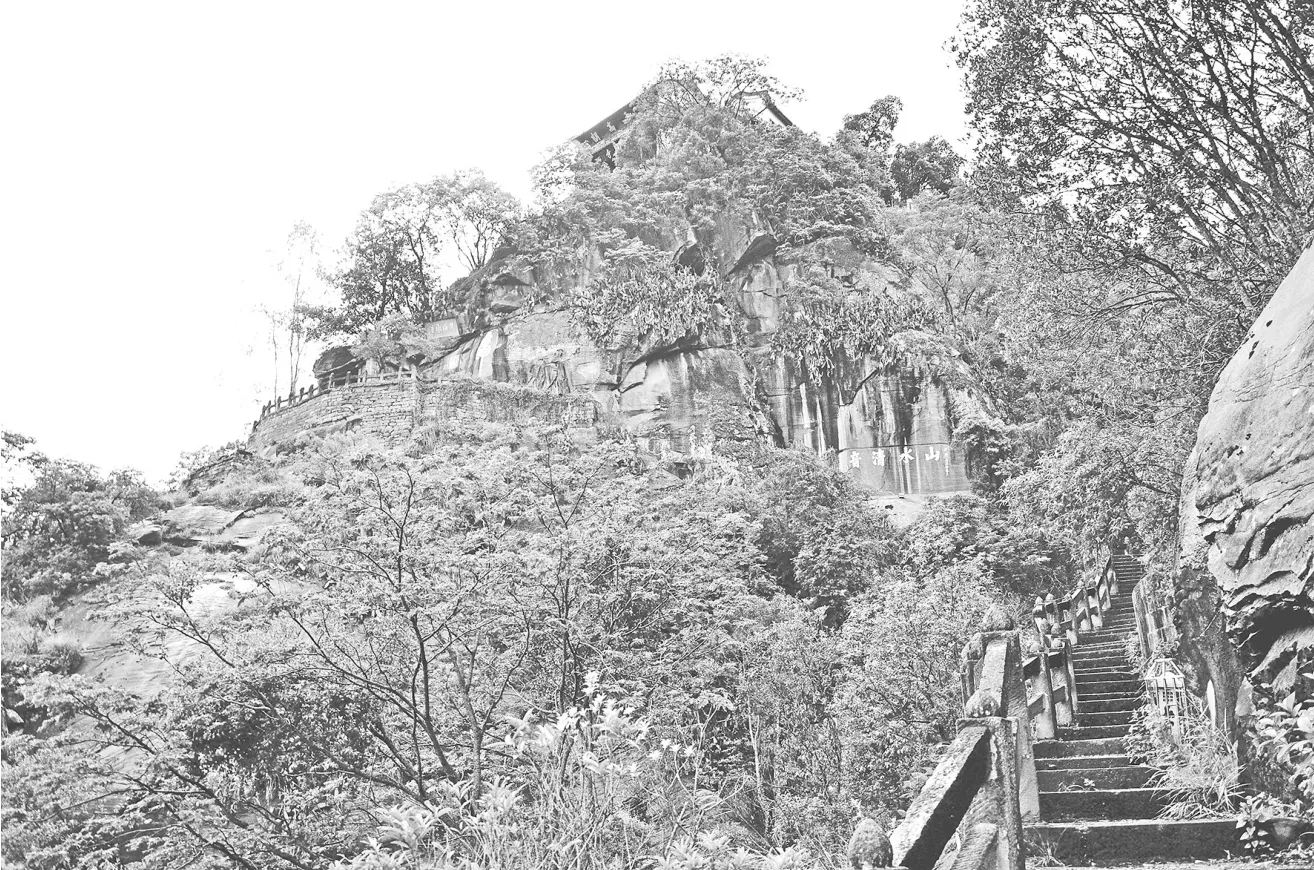

云龍虎頭山之行

●蒼雪

中元節(盂蘭盆會)前夕,我到達了我的田野調查點之一——云龍縣,有相交多年的朋友是土生土長的當地人,聽說我要尋古寺、古碑,便建議可以上虎頭山一趟,于是一行人便欣然前往。

云龍縣的山比之我到過的大理州其它地方的山要更高大、更陡峭,河流也因為地形的原因更加湍急。縣城夾江而建,各式建筑沿河伸展并不斷向兩岸生長。虎頭山又稱虎山,虎頭山下都是民居,繞過幾戶人家,山門赫然就在眼前。爬過一段石階,在一個較為空闊的平臺上,是虎頭山景區管理中心。在一處供人休憩的亭子周圍,發現了一處有趣的雕刻——唐僧師徒取經的幾處經典情節被刻在石上,分別是唐僧師徒乘神龜過通天河、孫悟空借芭蕉扇、孫悟空三打白骨精等故事。另有四幅刻的是八仙過海。再往前便是一塊巨大的露出地表的灰黑色巖石,靠近水澗的一側立著一尊結實的老虎石像,以虎嘯山林的奔跑姿態眺望遠方,還有一小石龕中雕了兩座神祇,左側手持拐杖的白胡子老者應是山神,右側以老虎為坐騎的可能是獵神,這是入山以后最先出現的神龕,如同大理其它地方一樣,山神是到哪里都需要先祭拜的神靈,一方土地護佑一方人,山神信仰傳達出一方民眾對土地的敬意。

虎頭山狹窄而又厚重的石階上長滿青苔,透出一股古樸的韻味,隔一段路就會有一座石坊,坊上有額,上有題字,與兩側的對聯合成一境,造出移步換景的效果,小澗上的古橋、山路的燈、石閣、石塔、石欄桿、欄桿上的植物動物雕塑、路邊的垃圾桶都與周邊的景致渾然一體又充滿意趣,可見建造者的審美與匠心。

寺院的布局較為集中,道教和佛教建筑集中在同一空間又相對獨立,張仙祠、虎頭寺、王母寺、老君殿等寺廟宮觀的建筑裝飾風格與大理各地的同類建筑基本相似。代表著道教文化意蘊的有太極圖、太上老君、張仙人(張三豐)、南極老人、財神等。這里的石刻太極圖很有特點,似魚似蛇,一條有鱗片,一條綴滿波點,以不同的形態表現陰陽,質樸中透出一種靈動溫和的氣質。一處門樓頂部畫太極圖的殿門上鎖,遺憾不能入內,門廊的題字卻頗耐人尋味,一側為“圖難于其易,為大于其細”,另一側為“知足不辱,知止不殆,可以長久”,兩句皆出自老子《道德經》,落款為“懷浦”,言短意長,發人深思。

比起寂然而在的道教神靈,佛教的殿宇中則顯得熱鬧許多,這可能與鄰近盂蘭盆節和王母寺即將舉辦王母法會,許多信眾在寺中提前做準備有關,也與云龍縣佛教協會就設在虎頭山有一定關系。虎頭寺的大雄寶殿新塑了三尊施不同手印的佛像,佛像背后畫著菩薩和飛天,大殿頂部則是盛開的朵朵紅蓮,兩側墻頂部各繪有一幅佛說法圖,佛像所立的石案上擺著各式小佛像和觀音像,花瓶中插著各式茂盛的假花,石案前又置木案,木案上有簽筒,一件綴著“戒定真香”桌旗的供盤,供盤里一座點燃的香爐,旁邊玻璃瓶養著一朵黃色小野花,桌旗上有兩只戲耍的小獅子。香案前置蒲團供人跪拜,大廳側面木架上放著木魚、磬、鐸、鼓等樂器。寺廟墻上似隨意又在恰到好處的位置以細膩的毫毛畫出一幅幅意境悠遠的山水畫,有石徑上倒騎毛驢的老者,懸崖下倚桌品茗讀書看小童的飼鶴者,月下古樹邊納白云補僧衣者,枕席夢蝶而得真意者,留下丹青的是“山民王木匠”。畫中人、景與寺院渾然一體,仿佛就在寺院的某個角落,一不小心就能遇見。

王母寺有兩面墻上有十八羅漢雕塑,廳內有三列座椅,是課經之處,桌上的經書有《金剛般若波羅蜜經》《地藏菩薩本愿經》《藥師琉璃光如來本愿功德經》。一間偏殿供著西天東土歷代祖師蓮位,還有虛云老和尚的照片和一位比丘尼像。墻上還貼了許多人家送到廟里為歷代祖先超薦的表文,用于盂蘭盆節的法會儀式。中元節的時候,不僅寺里有法會,各家各戶也會舉行祭奠先祖的儀式,這個節日從農歷七月初開始,到十五、十六結束,持續半個月,是一年一度的重要儀式。

虎頭寺 張建東/攝

山上的寺院因陸續興建修葺而略顯蕪雜,在一間不起眼的小小偏房里,掛著一幅“說法第一”的尊者畫像,兩側分別是題名為“紅梅報喜”和“源遠流長”的繪畫,地上立著一塊精心裝裱的《心經》書法作品。此外,墻上還掛著紀念2011年農歷九月云南省佛教協會在虎頭寺舉行居士菩薩傳戒法會的照片合集。尊者、經書中的文字、照片里的舊事,皆靜靜地沉淀在歲月深處,無聲無息自在流淌。

虎頭山最有特點的還是它的石刻藝術。在一處石室中,依山雕鑿刻出一尊雙手捧著嬰兒的圣像,正面再立神龕將送子觀音嵌在正中,因香火旺盛,石室被熏得烏黑發亮,外面又新立三重石坊,拉伸了石室的縱深,觀音靜坐在層層疊疊的石室深處凝視遠方,營造一股神秘的氣息。觀音在這片土地上開化建國的故事早已遠去,如今香火最旺的就是這尊送子觀音,山下沘江上的青云橋橋頭,所供奉的也是送子觀音。有情眾生所希冀的,送子觀音所帶來的,是生生不息的力量和希望。

經石壩穿越石澗的路上,又是一番驚心動魄的美景,左側是隨時要漫上石壩的泉水,右側是深不見底的絕壁,窄窄的石頭堤壩兩側是相連的石柱,看上去就像一座石橋。下山的路上,側面看、往前看、回頭看虎頭山,又是另一番景象,虎頭山臨深澗的絕壁上鑿有一尊白衣觀音,一處摩崖石刻,一尊大笑的彌勒佛像,這幾處景觀只在山的這一側才能看見。一路向前,隔一段距離就會有一只生肖動物悄然從側面的石壁中躍出,看上去都是幼年的模樣,憨憨壯壯,朝氣蓬勃,極其可愛。回頭望,絕壁上一雕鑿的龍嘴中一股清泉飛流直下,與石壁相擊出萬千水花,清越的響聲回蕩山間,眼前的山又變得更加鮮活起來。古人云:“智者樂水,仁者樂山”。虎頭山之行,讓我對這句話有了深切的體味。

文化的氣息是可以感知的,色、聲、香、味、觸、法皆可。虎頭山的文化氣息散逸在山石草木間,彌漫在亭臺樓閣中,孕育在能工巧匠的鑿石下,誕生在文人逸士的筆端,更深深刻在世世代代生活在這片土地的人的心上。宗教文化景觀所傳遞的,是一種精神力量,而這種傳遞的過程如果還處處散發一種讓人身心舒暢的美感,無疑就是最美妙的境地了。

編輯手記:

春夏之際,氣溫逐漸升高,是出游探訪的好時節。《漫游劍川弄花潮》以花為主要視角,記錄下流傳在四季中的人間草木,那些路邊隨處可見的柔嫩草芽,不經意間早就綴滿枝頭的點點繁花,并結合劍川當地的富饒風物,為我們呈現出當地生活中獨特的美學體驗,在細碎的美好中感受世間的溫柔,與劍川的浪漫邂逅從這個夏天開始。在大理蒼山中有這么一座特別的庵,這里把禪意和美學巧妙融合到了一起,吸引著各地游人絡繹不絕,來感受其獨特的魅力。《游一方凈土寂照庵》里,作者獨愛這里的寧靜,登山、吃齋、賞花、飲茶,把這些豐富的細節貫穿在文字中,感受著花草繚繞的愜意時刻。十字口村隱秘在永平縣博南山中,是一個被大山環抱的彝族村莊。《遇到十字口》的作者采用充滿好奇和稍有懸念的寫作手法,將十字口村的自然風光和人情風貌撥開神秘,層層推進,躍然紙上。在大理了解研究宗教文化,云龍虎頭山一定不能錯過,這里有眾多石窟、石觀、石雕,在虎頭山登高望遠,還可以俯瞰云龍縣城全景。《云龍虎頭山之行》描繪了虎頭山的道教和佛教建筑群,著重展現其雅致、深遠的文化之美。