硫包膜緩釋肥運籌方式對強筋小麥氮素積累轉運、產量和品質的影響

馬 泉,蔣文月#,張新缽,李福建,李天兵,李春燕,丁錦峰,朱 敏,郭文善,朱新開,3*

(1.江蘇省作物遺傳生理重點實驗室/江蘇省糧食作物現代產業技術協同創新中心/揚州大學小麥研究中心,江蘇 揚州 225009;2.漢楓緩釋肥料(江蘇)有限公司,江蘇 姜堰 225510;3.教育部農業與農產品安全國際合作聯合實驗室,江蘇 揚州 225009)

小麥是我國主要的糧食作物之一,實現小麥高產高效優質生產在保障國家糧食安全中起著重要作用[1]。施用氮肥是提高小麥產量及品質的主要措施,氮肥用量和運籌對調節小麥群體結構、促進物質積累和提高產量具有重要作用[2]。根據小麥的需氮規律,通過合理施氮調控土壤氮素供應可以促進小麥植株對氮素的吸收和積累,提高營養器官氮素向籽粒的轉運,并顯著提高氮素利用效率,是保證小麥籽粒氮素積累和提高產量的重要栽培措施[3-4]。小麥籽粒蛋白質含量和產量既受花前貯存的碳、氮物質調控,又受開花后植株的氮積累轉運能力和光合生產能力的影響[5-6]。小麥開花至成熟是氮素吸收和分配的關鍵時期,開花后營養器官的氮素轉運是籽粒氮素積累和籽粒蛋白質形成的主要貢獻因子[7],對小麥籽粒的蛋白質質量和加工品質等均有明顯的調控作用[8-9]。因此,協調小麥生育期氮素供應,是促進小麥氮素積累轉運,保障小麥高產優質生產的重要途徑。但在實際生產中,常規氮肥不合理的施用往往導致氮素難以被作物高效利用,易通過氨揮發、徑流、淋溶和反硝化作用等多種方式損失[10-12],不僅導致資源浪費和肥料利用率下降,還造成土壤酸化、水體富營養化和溫室氣體排放加劇等嚴重的環境污染問題[13]。

緩釋肥由于具有省時省工、養分長效釋放,且與作物吸收同步等特點,成為現代農業減少施肥勞動力投入、提高肥料利用率和提升作物增產潛力的重要途徑之一[14]。與普通尿素相比,緩釋尿素一方面能減少氮素淋失,改善土壤供氮能力,提高氮素利用率;另一方面氮素供應易符合作物需肥規律,能協調群體結構,促進物質積累,從而增加作物產量和氮素積累[15-16]。冬小麥受生育期長度和養分需求特性的限制,一次性施用緩釋肥的實際效果目前還存在較大爭議,緩釋肥一次基施難以保證小麥全生育期的氮素養分供應,限制了小麥的增產潛力[17-18]。當前市場上推廣的緩釋肥養分控釋期多為30~180 d,控釋期較短的緩釋肥養分釋放難以滿足小麥生長需求,而180 d以上控釋期的緩釋肥存在肥效不穩定和養分釋放速率與小麥養分需求不匹配等局限性。根據我們前期的研究結果,控釋期為90~120 d的緩釋肥全量或與尿素摻混兩次施用,是目前農業條件下冬小麥高產高效生產的緩釋肥合理施用模式[19-20]。但相關研究主要集中在緩釋肥兩次施用對小麥群體動態、物質積累和產量等方面的影響,尚未分析緩釋肥兩次施用對強筋小麥氮素積累轉運和品質的調控效應。本試驗以硫包膜緩釋肥和普通尿素為材料,根據節本、省工、增產、增效和提質等目標設計不同的施肥模式,研究不同施肥模式下強筋小麥的氮素積累轉運、產量和蛋白質品質和加工品質等方面的差異,探討硫包膜緩釋肥在強筋小麥上增產增效優質的施肥模式及其調控機制,為硫包膜緩釋肥在強筋小麥高產高效優質生產中的合理應用提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗點概況與供試材料

田間試驗于2019年11月~2020年5月在江蘇省海安縣周寶進家庭農場(32°40′N,120°33′E)進行。試驗地土壤質地為砂壤土,耕層(0~20 cm)土壤有機質含量32.32 g·kg-1,全氮含量1.45 g·kg-1,堿解氮含量116.34 mg·kg-1,有效磷含量23.63 mg·kg-1,速效鉀含量133.76 mg·kg-1。前茬為水稻,秸稈全量還田。供試小麥品種為強筋小麥農麥88,屬春性中熟品種。供試氮肥分別為硫包膜緩釋肥(SCU,N-P2O5-K2O=26-12-12,養分控釋期為3~4個月,漢楓緩釋肥料[江蘇]有限公司生產)和普通尿素(U,N 46.3%,市場購買)。試驗配施的磷、鉀肥分別為過磷酸鈣(P2O512%)和氯化鉀(K2O 60%),市場購買。

1.2 試驗設計

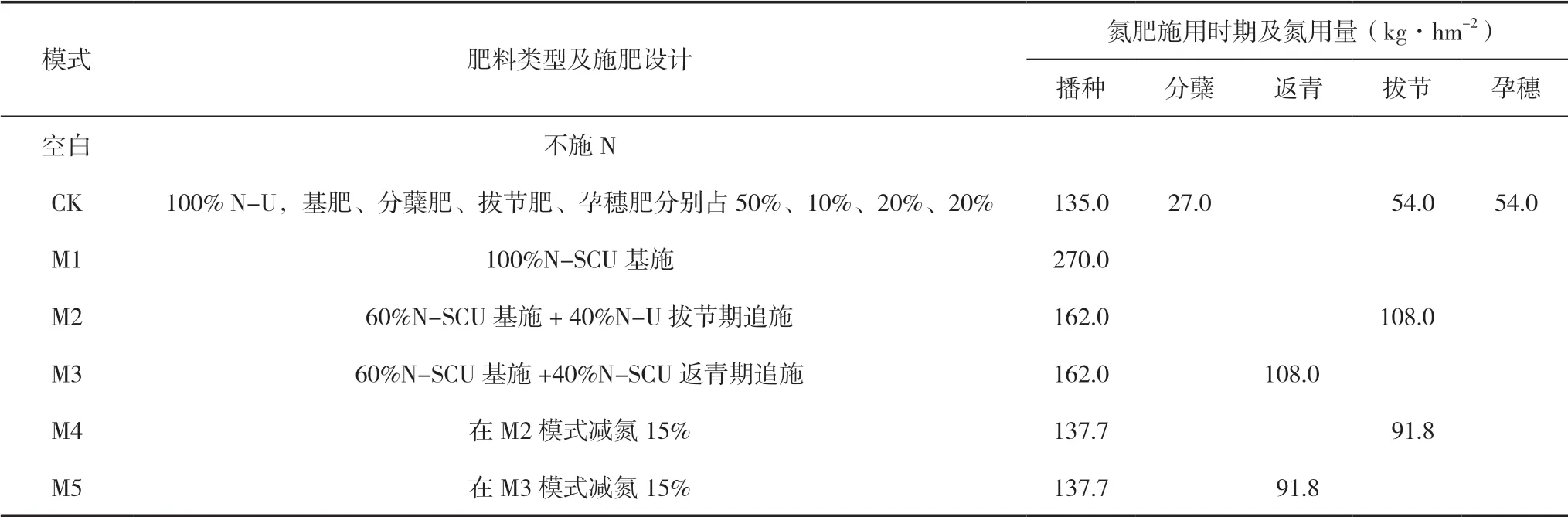

采用單因素設計,以硫包膜緩釋肥(SCU)和尿素(U)共設計6個施肥模式,模式設計及施肥方案詳見表1。另設不施氮空白用以計算氮效率。CK和M1~M3模 式 中 氮 用 量 為270 kg·hm-2,M4和M5模式氮用量229.5 kg·hm-2。各模式下磷(P2O5)、鉀(K2O)肥用量均為124.6 kg·hm-2,除硫包膜緩釋肥中所含磷、鉀外,不足部分采用過磷酸鈣和氯化鉀補至同一水平,全部基施。2019年11月2日播種,機條播,行距25 cm,播種量統一為150 kg·hm-2,基本苗為240×104株·hm-2,生育期田間管理按當地高產大田進行,每個處理面積1000 m2。

表1 施肥模式設計及氮肥用量

1.3 測定項目與方法

1.3.1 產量及其構成

小麥成熟期每個處理連續取50穗,計數每穗粒數;選取3個長勢均勻的1 m2樣方,計數穗數并人工收割脫粒,自然晾曬后稱重計產;在測產的籽粒中計數測定千粒重,以含水率13%折算小麥產量和千粒重。

1.3.2 氮素積累和轉運

小麥開花期和成熟期每個處理分別取代表性植株20株,分器官置于烘箱105℃殺青1 h,80℃烘干至恒重,測定干物質積累量;采用凱氏定氮法測定各器官氮含量,并計算植株地上部氮素積累轉運相關指標[21]以及氮效率相關指標[22]。

花后氮素轉運量(kg·hm-2)=開花期營養器官氮素積累量-成熟期營養器官氮素積累量

花后氮素轉運率(%)=花后氮素轉運量/開花期植株氮素積累量×100

花后轉運氮貢獻率(%)=花后氮素轉運量/成熟期籽粒氮素積累量×100

花后氮素積累量(kg·hm-2)=成熟期植株氮素積累量-開花期植株氮素積累量

花后積累氮貢獻率(%)=花后植株氮素積累量/成熟期籽粒氮素積累量×100

氮肥表觀利用率(%)=(施氮區地上部氮積累量-不施氮區地上部氮積累量)/施氮量×100

氮肥農學利用率(kg·kg-1)=(施氮區產量-不施氮區產量)/施氮量

氮肥生理利用率(kg·kg-1)=(施氮區產量-不施氮區產量)/(施氮區地上部氮積累量-不施氮區地上部氮積累量)

1.3.3 品質指標

籽粒收獲后采用HGT01000型容重儀測定籽粒容重;采用JYDB100X40硬度儀測定籽粒的硬度;采用Quadrumat Junior磨粉機磨粉并計算出粉率;采用凱氏定氮法測定籽粒全氮含量,按系數5.7折算蛋白質含量;采用JJJM54S型面筋測定儀測定籽粒濕面筋含量;采用SDS常量法測定籽粒沉降值;采用Farino Graph-E型粉質儀測定面團粉質指標;采用Brabender 86003302型拉伸儀測定小麥拉伸特性。

1.4 數據處理與統計分析

采用Excel 2010進行數據整理和繪圖;采用DPS 7.05進行統計分析,檢驗處理間的差異顯著性(P<0.05);采用Origin 2021進行相關性檢驗并作圖。

2 結果與分析

2.1 緩釋肥不同施肥模式下小麥產量差異分析

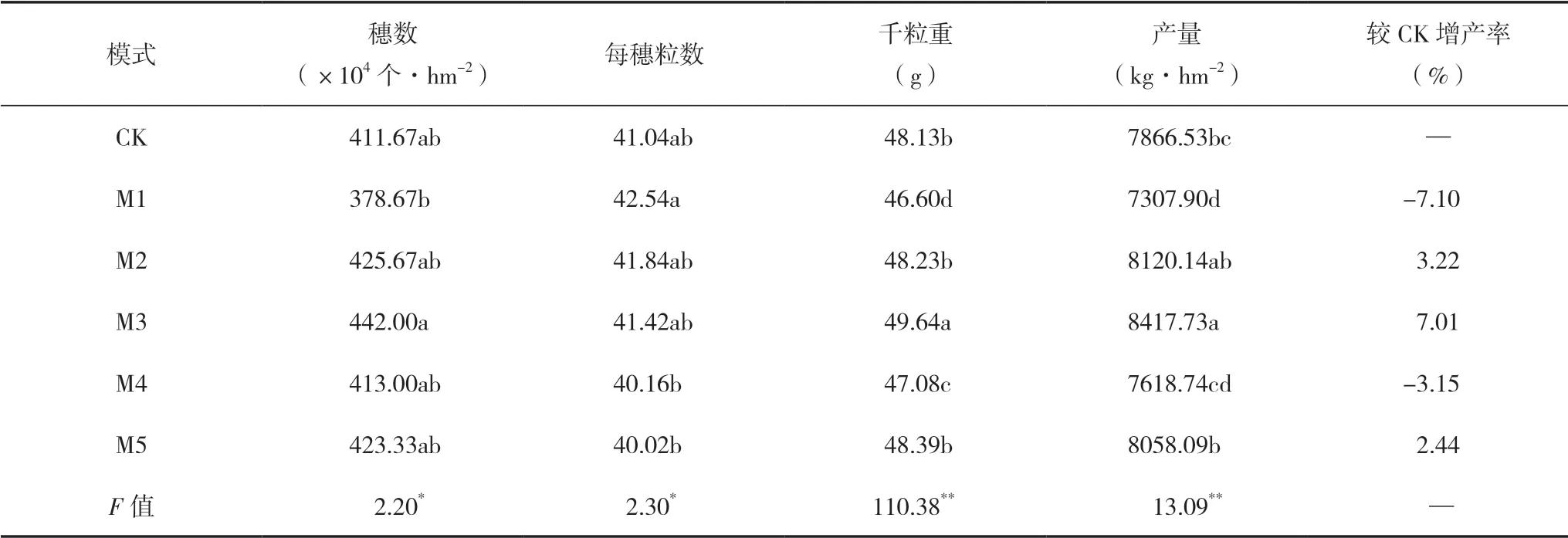

由表2可以看出,施肥模式對小麥產量及構成均有顯著或極顯著的影響,以M3模式增產幅度最大。不同模式比較,M1模式下產量最低,與CK相比降幅達7.10%;M2和M3模式采用兩次施肥方式,與CK相比均實現增產,增幅分別為3.22%和7.01%;在2個減氮模式中,M4模式較CK減產3.15%,M5模式增產2.44%。與CK相比,M2、M3和M5模式均提高了小麥穗數,但差異未達顯著水平;M1模式下小麥穗數和千粒重均最低,但每穗粒數最高;與CK相比,M3模式在穗數和千粒重方面表現優勢,且每穗粒數無顯著差異;2個減氮處理M4和M5模式下穗數和千粒重均高于M1模式,但每穗粒數最低,與M1模式差異顯著。

表2 緩釋肥施肥模式對小麥籽粒產量的影響

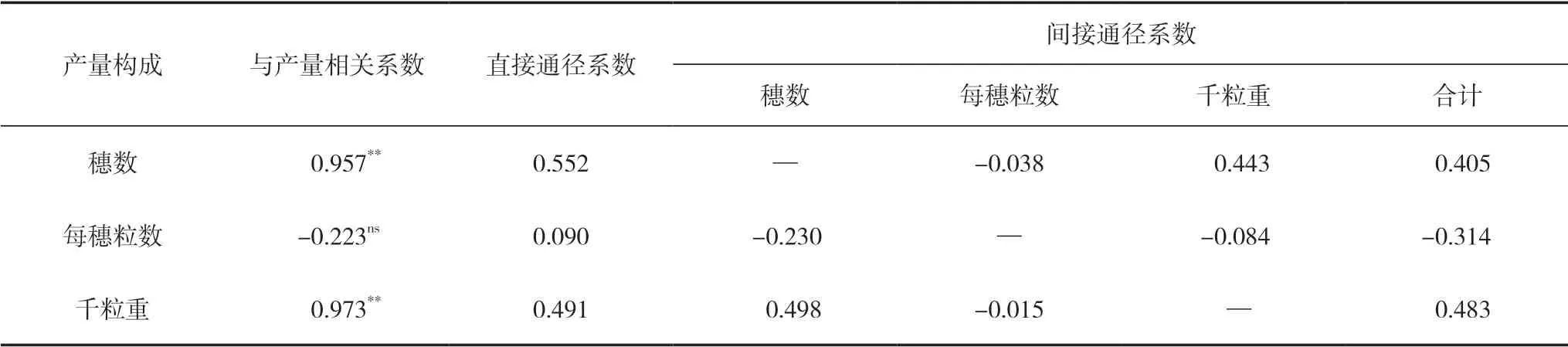

相關分析表明,穗數和千粒重與產量均呈極顯著正相關關系,每穗粒數與產量呈負相關關系,但未達顯著水平(表3)。通徑分析表明,本試驗條件下,穗數、每穗粒數和千粒重對產量的直接通徑系數分別為0.552、0.090和0.491,間接通徑系數分別為0.405、-0.314和0.483,表明在不同施肥模式下,穗數和千粒重是產量形成的主要貢獻因子。

表3 緩釋肥不同施肥模式下小麥產量及其構成因素的通徑分析

2.2 緩釋肥不同施肥模式下小麥氮素積累和轉運差異分析

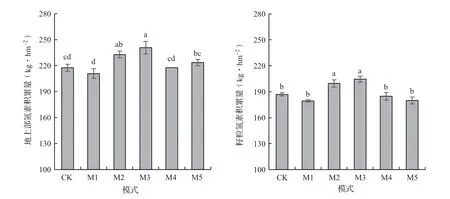

由圖1可以看出,M2和M3模式成熟期地上部氮素積累量顯著高于CK,增幅分別為7.03%和10.62%;M1模式成熟期地上部氮素積累量和CK相比降低了3.10%,但差異不顯著;2個減氮處理M4和M5模式的成熟期地上部氮素積累量與CK也無顯著差異。M2和M3模式的籽粒氮素積累量呈最高水平,并顯著高于其它模式;CK、M1、M4、M5模式之間籽粒氮素積累量無顯著差異。

圖1 緩釋肥施肥模式對小麥成熟期植株地上部和籽粒氮素積累量的影響

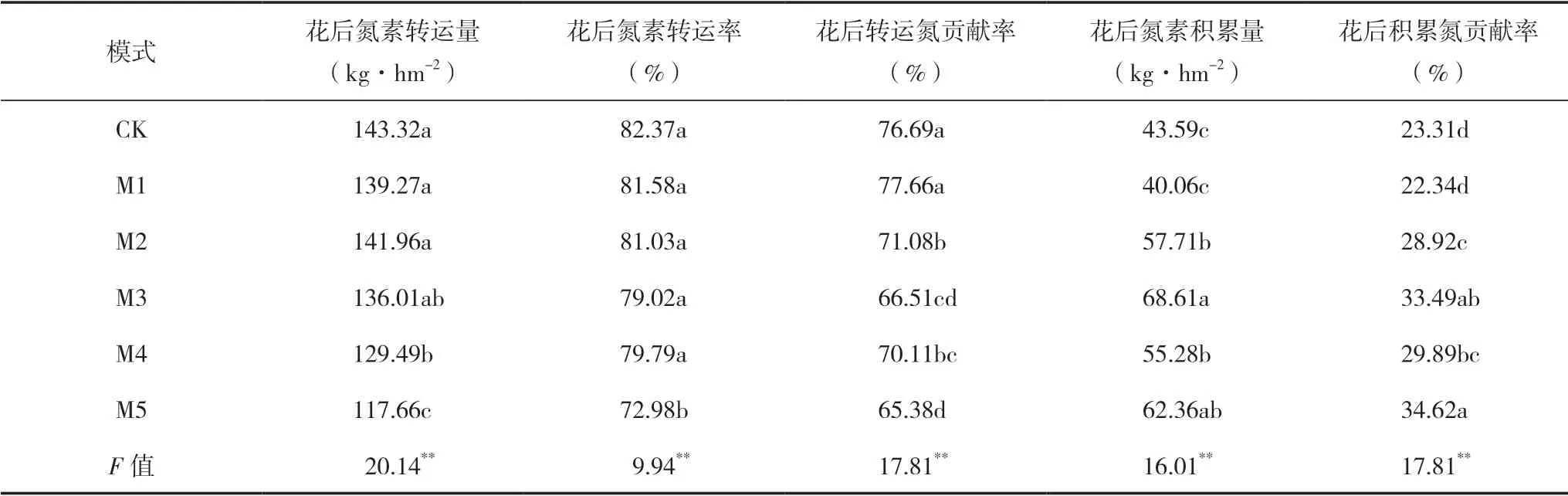

CK花后氮素轉運量和轉運率均最高,但與M1、M2和M3模式差異未達顯著。M2和M3模式花后氮素積累量顯著高于CK和M1模式,并顯著提高花后氮素累積對籽粒的貢獻率,其中M3模式貢獻率最高,為33.49%。2個減氮處理M4和M5模式的花后氮素轉運量及其對籽粒的貢獻率(M4與CK差異未達到顯著水平外)顯著低于CK,花后氮素積累量與對應的未減氮模式相比呈下降趨勢,但顯著高于CK,對籽粒的貢獻率也顯著提高(表4)。

表4 緩釋肥施肥模式對小麥氮素積累及轉運特征的影響

2.3 緩釋肥不同施肥模式下小麥氮效率差異分析

不同施肥模式極顯著地影響小麥氮肥表觀利用率(表5),其中M1模式氮肥表觀利用率最低,但與CK無顯著差異;M2和M3模式氮肥表觀利用率顯著高于CK和M1模式,與CK相比分別增加5.67和8.56個百分點;減氮15%條件下M4和M5模式氮肥表觀利用率和對應的未減氮模式相比均呈上升趨勢,但差異未達顯著水平,與CK相比分別增加8.15和10.74個百分點,差異均達顯著水平。M1模式的氮肥農學利用率和生理利用率均最低,但與CK差異未達顯著水平;M2、M3和M5模式的氮肥農學利用率和生理利用率均顯著高于M1模式;M4模式氮肥農學利用率表現出高于CK的趨勢,但氮肥生理利用率顯著低于CK。

表5 緩釋肥施肥模式對小麥氮效率的影響

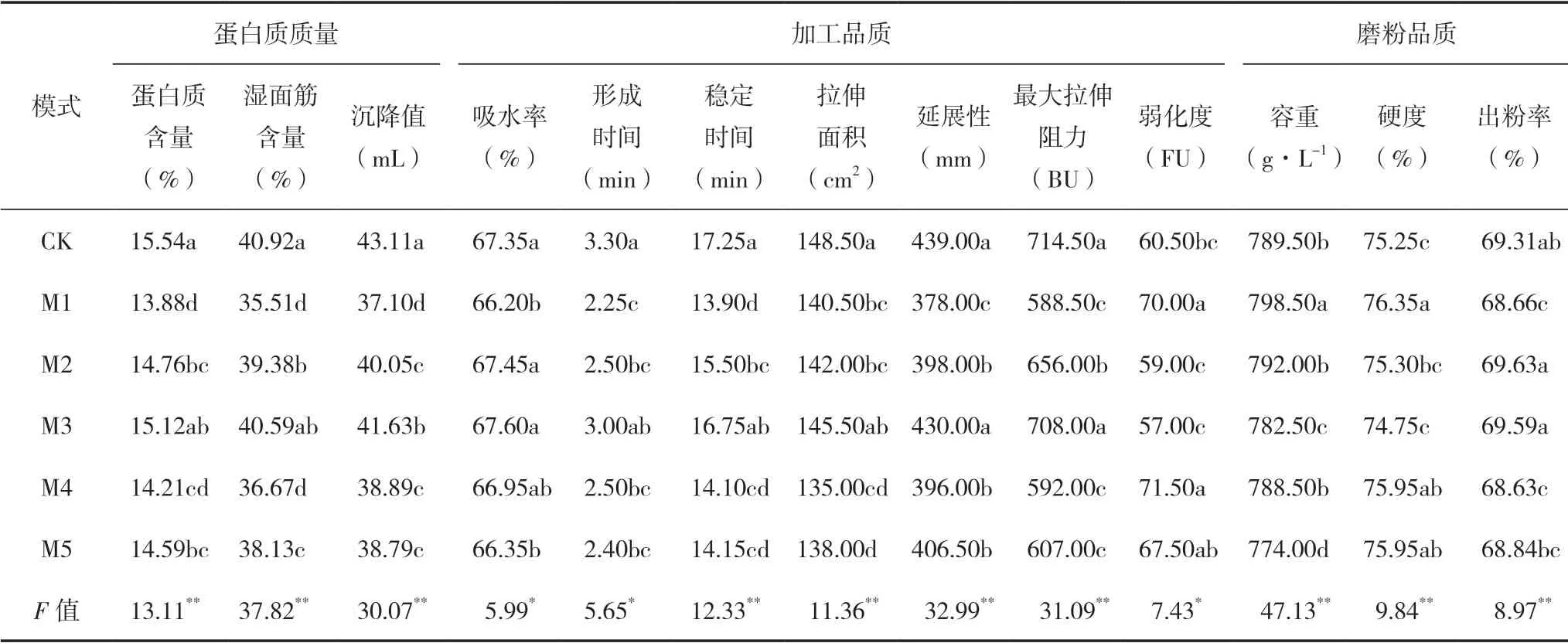

2.4 緩釋肥不同施肥模式下小麥品質指標差異分析

施肥模式對所有測定的品質指標的影響均達顯著或極顯著水平(表6)。在蛋白質質量方面,CK的蛋白質含量和濕面筋含量均最高,但與M3模式無顯著差異;M1模式下蛋白質含量、濕面筋含量和沉降值均呈最低水平;減氮處理M5模式的蛋白質含量、濕面筋含量和沉降值均低于CK,但顯著高于M1模式。在加工品質指標方面,CK和M3模式下的吸水率(除CK小于M2外)、面團形成時間、穩定時間、拉伸面積、延展性和最大拉伸阻力均呈最高水平,且相互之間無顯著差異;M2模式面團形成時間、穩定時間和拉伸面積與M3模式無顯著差異,但延展性和最大拉伸阻力顯著低于M3模式;M1模式除拉伸面積和弱化度外,其余各項加工品質指標均表現出最低水平。在磨粉品質方面,與M1模式相比,CK與M3模式降低了小麥容重和硬度,但顯著提高了小麥出粉率;M4和M5模式與對應未減氮模式相比硬度呈上升趨勢,但容重和出粉率呈下降趨勢,且出粉率差異顯著。

表6 緩釋肥施肥模式對小麥品質指標的影響

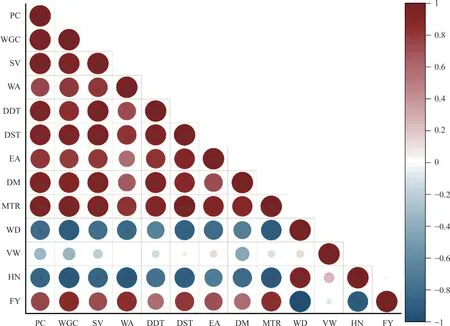

小麥品質指標的相關性分析表明,蛋白質含量與8項指標(濕面筋含量、沉降值、面團形成時間、穩定時間、延展性、最大拉伸阻力、弱化度和硬度)呈顯著或極顯著相關關系(圖2);濕面筋含量與10項指標(蛋白質含量、沉降值、吸水率、面團形成時間、穩定時間、延展性、最大拉伸阻力、弱化度、硬度和出粉率)呈顯著或極顯著相關關系;面團穩定時間與10項指標(蛋白質含量、濕面筋含量、沉降值、吸水率、面團形成時間、拉伸面積、延展性、最大拉伸阻力、弱化度和硬度)呈顯著或極顯著相關關系;所有品質指標中,只有容重與蛋白質含量、濕面筋含量和面團穩定時間無顯著相關性,且變異系數(1.07%)較小,受施肥模式的調控較弱。以上表明,蛋白質含量、濕面筋含量和面團穩定時間作為強筋小麥的主要品質指標,可以作為衡量緩釋肥施肥模式下小麥品質的綜合評價指標。

圖2 緩釋肥不同施肥模式下小麥品質指標的相關性分析

3 討論

3.1 緩釋肥施肥模式對強筋小麥氮素積累轉運的調控

在小麥生長發育過程中,適量施氮是實現高產高效的重要保障,合理的氮肥運籌有利于協調小麥各時期的氮素吸收,增加小麥的氮素積累和籽粒產量[23]。李欣欣等[24]指出,施氮可增強小麥的吸氮強度,增加植株氮素轉運量,但氮素轉運效率以及轉運氮素對籽粒氮的貢獻率隨施氮量的增加呈下降的趨勢,且氮肥利用率隨施氮量增加而遞減。花后營養器官氮素的轉移對籽粒產量和蛋白質含量有顯著的調控效應[25]。氮肥適度后移,有利于增加植株開花期和成熟期氮含量、花后氮素轉運量和花后氮素積累量,促進營養器官氮素向籽粒的轉運和花后積累氮素對籽粒氮素的貢獻,提高氮肥的吸收與利用[9]。與單施尿素相比,施用緩釋尿素可協調作物生育前后期氮素供應,增加植株地上部氮素積累量和籽粒氮素積累量[14]。緩釋肥兩次施用,通過氮素適當后移,促進了小麥花后氮素積累和轉運,從而提高成熟期氮素積累和氮素收獲指數[20]。本研究中,基施緩釋肥+追施緩釋肥或尿素的兩次施肥模式與對照相比,由于花后氮素供應充足,促進了強筋小麥花后氮素積累,顯著提高了花后累積氮素對籽粒的貢獻率,成熟期地上部和籽粒氮素積累量也顯著提升;花后氮素轉運量和轉運率較對照呈降低的趨勢,但差異未達顯著水平。2個減氮15%的模式(M4和M5)與未減氮模式相比,地上部氮素積累量和籽粒氮素積累量呈下降趨勢,但與對照無顯著差異。緩釋肥一次基施模式與基施緩釋肥+追施緩釋肥或尿素的兩次施肥模式相比,花后氮素轉運量和轉運率無顯著差異,但由于后期氮素供應不足,花后氮素積累量顯著下降,花后累積氮素對籽粒的貢獻率顯著下降,僅為22.34%。

氮肥表觀利用率和農學利用率是反映作物對土壤中肥料吸收與利用效應的重要指標,氮肥用量及運籌對肥料利用率均有顯著影響[14]。緩釋肥由于氮素緩慢釋放,大大減少了土壤中的氨揮發和氮素淋溶損失,保證了作物生育期內的土壤氮素供應,從而促進了作物對氮素的吸收利用[26]。馮愛青等[27]研究認為,與普通尿素相比,包膜尿素一方面增加了土壤無機氮含量,減少了氮素損失,另一方面提高了土壤酶活性,改善土壤生物化學環境,促進了小麥的養分吸收能力,從而實現產量和肥料利用率的提升。本研究表明,基施緩釋肥+追施緩釋肥或尿素的兩次施肥模式,氮肥表觀利用率和農學利用率均顯著高于對照和緩釋肥一次基施模式,表明2次施肥模式有利于協調小麥生育前后期的氮素供應,在保障花后氮素轉運的同時促進花后氮素積累,有利于延緩小麥后期衰老,提高籽粒產量、籽粒氮素積累和氮肥利用率[28-29]。

3.2 緩釋肥施肥模式對強筋小麥產量和品質的調控

氮肥的合理供應是協調單位面積穗數、每穗粒數和粒重之間關系,實現增產增收的重要途徑。小麥生育前期,充足的氮素有利于形成壯苗,促進分蘗發生;小麥拔節期,氮素供應促進分蘗成穗,提高小穗分化強度,增加穗粒數;小麥生育中后期,維持一定的氮素水平有利于延緩植株衰老,增加光合產物積累,促進粒重增長[3]。馬富亮等[30]認為,包膜尿素基施和普通尿素相比,能有效控制氮素釋放,促進小麥生長發育,同時單位面積穗數、每穗粒數和千粒重均有不同程度地提升。也有研究指出,緩釋氮肥與尿素摻混兩次施用,有利于氮素釋放后移,滿足小麥生育中后期氮素需求,促進小麥的氮素吸收和積累,顯著提高小麥成穗數,較尿素分施可增產10%以上[14]。本研究表明,穗數和粒重與產量均極顯著相關,是籽粒產量的主要貢獻因子。緩釋肥一次基施不利于穗數和千粒重的形成,導致產量顯著低于對照;緩釋肥兩次施用模式通過增加穗數和千粒重獲得增產,較對照增產7.01%。緩釋肥一次基施在前期養分供應充足,但生育中后期存在養分缺乏情況,影響分蘗成穗和后期籽粒灌漿,而緩釋肥兩次施用有利于協調生育前后期氮素需求矛盾,實現穗數和粒重的協同提升,證實了前人[19-20]的研究結論。本研究還表明,2個減氮模式的產量和對照無顯著差異,均實現基本穩產,其中減氮15%條件下緩釋肥采用基施60%N+返青期追施40%N的模式有明顯的減氮增效優勢,其生態效應可能更加明顯,也是生產中可以采用的一種施肥模式。

小麥生育期內的氮素供應不僅影響籽粒產量的形成,對小麥蛋白質質量和加工品質均有顯著的調控效應[8]。高振賢等[31]研究指出,籽粒氮素含量是決定蛋白質產量的物質基礎,氮素供應不足,會延長營養物質在植株內部運轉的時間,造成蛋白質含量下降。追氮比例和追氮時期是調控籽粒氮素濃度,影響強筋小麥蛋白質含量和濕面筋含量的重要途徑[9]。朱新開等[32]認為,適當增加氮肥用量和氮肥后移可明顯改善不同類型專用小麥的加工品質,提高其面團形成時間和穩定時間,降低弱化度。楊兵兵等[33]研究認為,在施氮0~300 kg·hm-2范圍內,小麥面粉面團的形成時間和穩定時間隨施氮量減少呈下降趨勢;而聶勝委等[34]認為,氮肥減量10%~20%施用,小麥濕面筋含量、面團形成時間和穩定時間等指標略有下降,但對品質影響較小;減氮30%后,各項品質指標顯著下降。本研究結果表明,對照處理由于孕穗期追施尿素,有利于植株中后期的氮素吸收與轉運,蛋白質含量、濕面筋含量和沉降值均呈最高水平;緩釋肥兩次施用模式由于后期氮素供應相對也比較充足,在促進籽粒氮素積累增加的同時也改善了籽粒蛋白質質量,蛋白質含量和濕面筋含量均與對照無顯著差異。緩釋肥2次施用模式與對照的吸水率、面團形成時間、穩定時間、拉伸面積、延展性和最大拉伸阻力均呈最高水平且互相無顯著差異,與緩釋肥一次基施相比顯著降低了容重和硬度,提高了出粉率,表明這2種施肥方式均有利于強筋小麥加工品質和磨粉品質的提升。緩釋肥減氮15%兩次施用模式的籽粒蛋白質質量和加工品質各項指標中除弱化度外,其它指標和對應的未減氮模式相比均呈下降趨勢,但均優于緩釋肥一次基施模式,表明緩釋肥減氮15%兩次施用,強筋小麥在獲得穩產的同時在一定程度上能保持品質的基本穩定。趙廣才等[35]認為,強筋小麥的品質指標對氮素調節具有顯著的響應,并提出在小麥品質指標檢測中,為節省人力物力,應挑選相關性強的指標進行檢測,如蛋白質含量、面團穩定時間等主要品質指標。本研究觀點與之一致,認為在眾多品質指標中,蛋白質含量、濕面筋含量、面團穩定時間與其它指標有密切的相關性,可以作為緩釋肥施用模式下強筋小麥品質的綜合評價指標。

4 結論

緩釋肥不同運籌的氮素供應對強筋小麥的氮素積累轉運、產量和品質均有顯著的調控效應。(1)緩釋肥一次基施由于后期氮素供應不足,粒重和產量均呈最低水平,且不利于蛋白質品質和加工品質的形成。(2)硫包膜緩釋肥60%N基施+40%N返青期追施的模式,在保障花后氮素轉運量和轉運率的同時,增加花后氮素積累及其貢獻率,促進氮效率和產量的提升,同時維持較高的籽粒蛋白質含量和濕面筋含量,且面團形成時間、穩定時間和延展性等加工品質與尿素4次分施相比均未顯著下降,是強筋小麥省工、高產、高效、優質的施肥方式;且在減氮15%條件下和緩釋肥一次基施相比,仍具有產量和品質的優勢。(3)60%N硫包膜緩釋肥基施+40%N尿素拔節期追施的模式,和尿素4次施用相比增產了3.22%,氮肥表觀利用率提升了8.56%,雖然品質指標有所下降,但和全量緩釋肥兩次施用相比,協調了肥料成本和產量之間的矛盾,可提高農民對肥料成本的接受程度,在生產上也有一定的推廣價值。