某廢棄礦區場地平整控制爆破安全技術

方 義

(安徽省地質礦產勘查局327地質隊,合肥 230011)

隨著城市化的發展,一些廢棄的露天礦山周圍土地陸續被開發,要求對這些廢棄礦山進行場地平整和災害治理。這些廢棄礦山周邊大多存在已建成的建(構)筑物,造成爆破環境復雜,一般采用機械破碎或靜態破碎的方法進行施工。此法雖然安全可靠,但會導致工期滯后、施工成本增加,同時伴有大量的噪音,難以滿足實際的需求。在實際施工中,當距離保護物較遠時,一般使用深孔爆破,通過合理精細的控制,實現快速開挖的目的。當距離保護物太近時,一般使用淺孔爆破,可以通過開挖減振溝槽及實施預裂爆破來控制爆破振動危害。李金鑄等[1]采用淺孔臺階爆破、二次爆破及樁孔爆破相結合的方案實施控制爆破,取得了理想的效果。李洪偉等[2]分別采用深孔和淺孔控制爆破技術,分段分區分臺階的爆破方法,通過現場振動監測反饋,對復雜環境的巖石爆破進行研究。歐玉峰等[3]使用普通毫秒導爆管雷管控制延時時間,采用柱狀間隔裝藥,有效地控制了爆破飛石和爆破振動危害。曹祺等[4]研究了底部空氣柱裝藥條件下的爆破振動控制。王丹丹等[5]通過在保護對象附近進行振動監測,證明電子雷管起爆網路爆破產生的最大振速小于導爆管網路爆破產生的振速。蘭小平[6]通過實驗研究了數碼電子雷管逐孔起爆網路延時時間不能無限縮小,應大于某一個臨界值。

本文結合某廢棄礦區場地平整項目,采用淺孔控制爆破,通過使用數碼電子雷管精準控制延時時間,實現孔內分層延時,逐孔起爆。同時對爆破作業面進行防護、布設減振孔控制爆破振動和爆破飛散物,取得了較好的效果,可為同類工程的施工提供一些參考。

1 工程概況與難點分析

1.1 工程概況

該項目占地約153畝,主要是對項目區域內山體進行爆破開挖及場地平整。施工區域內地層由灰質白云巖、白云質灰巖組成,青灰色,節理裂隙稍發育,山體陡峭。施工區域長約300 m,寬約270 m,最大開挖深度為30 m。東面有零星自建民房,距離開挖邊界112 m;南面有一居民小區,距開挖邊界10 m;西面為市區道路,道路邊有高壓線,距離開挖邊界23 m;北面為荒地。爆區周圍環境特別復雜(見圖1)。

1.2 難點分析

1)爆破區域距離小區最近處僅10 m,距離公路最近處僅23 m,故需控制爆破振動對保護物造成的影響。一般情況下爆破振動的控制標準,主要參照《爆破安全規程》中相關內容[7],但對于多次爆破,還要考慮建(構)筑物的累計損傷作用[5]。故在實際中,對爆破振動的控制,應留有一定的余量,才能確保建構筑物的安全。

2)因距離小區最近處僅10 m,爆破飛散物很容易對小區造成危害,因此施工中須采用炮被覆蓋方式進行防護。

2 方案設計

綜合考慮安全和工期,結合周圍環境,所選爆破方案要能控制爆破振動、爆破飛散物,確保周圍建(構)筑物、人員及設備安全。本著先易后難的原則,前期在遠離保護物的位置進行爆破開挖,先中間后周邊,開挖順序如圖2所示。在爆破區域內部地形較低處,開挖溝槽,并擴挖形成運輸道路,形成3~4個工作面,沿工作面向后推進,為后續爆破創造條件。

在開挖到距離南面小區約15 m時,巖石異常堅硬,勘察報告顯示,巖石層厚1.70~4.40 m,巖芯呈柱狀,節理、裂隙不發育,飽和單軸抗壓強度標準值為117.90 MPa。嘗試使用大型破碎錘,結果每小時破碎石方不足0.1 m3,無法滿足進度要求。實施預裂爆破時,只能實現2孔或3孔起爆,預裂效果不佳。在對情況綜合分析之后,采用淺孔控制爆破方法,通過使用數碼電子雷管來精準控制延時時間,實現孔內分層延時,逐孔起爆。同時對爆破作業面進行防護、布設減振孔控制爆破振動和爆破飛散物。

2.1 最大段裝藥量核算

最大段裝藥量一般用薩道夫斯基公式計算[7]:

式中:R為爆破振動安全允許距離,m;Q為最大一段藥量,kg ;v為保護對象所在地安全允許質點振動速度,cm/s ;不同的建(構)筑物,其質點振動安全允許速度不同,取一般民用建筑在淺孔爆破的頻率下,最大允許振速為2.0~3.0 cm/s,這里考慮到極限情況,取其安全允許振速為v=2.0 cm/s。K、α為爆破質點到保護對象間的地形、地質條件有關的系數和衰減指數,根據現場情況,巖石為堅硬巖石,取K=160,α=1.6。根據實際保護物的結構特點,通過式(2)計算出爆源中心R為10、15 m處的一次最大段別裝藥量Q分別為0.27、0.91 kg。

2.2 淺孔爆破參數

爆破的挖深約在1~7 m之間,分層開挖。當挖深≤2 m時,一次爆破成型。當挖深為2~7 m時,分臺階爆破施工,臺階高度H=2 m。以2 m臺階為例,鉆孔孔徑為50 cm,炸藥單耗為k=0.35 kg/m3,爆破主要參數如表1所示。

表1 距民房10 m處爆破參數

采用垂直鉆孔方式,梅花型布孔,布孔方式如圖3所示。

采用分層不耦合裝藥結構(炸藥直徑32 mm,炮孔直徑50 mm),每孔裝藥分3層,從上往下依次為,第1層裝藥量0.20 kg,第2層裝藥量0.25 kg,第3層裝藥量0.25 kg,中間用炮泥填塞30 cm,孔口填塞100 cm,孔底空氣間隔20 cm。裝藥結構如圖4所示。

普通毫秒延時導爆管雷管的延時精度不佳,前15段雷管延時誤差范圍達到10~120 ms,而數碼電子雷管的延時精度達到1 ms。經研究證明,在延時爆破中,使用數碼電子雷管產生的振動,要小于使用普通毫秒延時導爆管雷管產生的振動[5]。電子雷管網路一次性起爆,孔內雷管均在激發狀態,無需考慮因延時導致的地表起爆網路損壞問題,但應考慮孔內激發后的雷管在前爆孔爆破造成的擾動下仍能保持延時精準,所以選擇具有較強抗振性的數碼電子雷管[9]。與普通延時雷管相比,數碼電子雷管具有性能優良、操作便捷及安全性好,延時精度高等優點。

數碼電子雷管延時時間可在0~16 000 ms內自由設置,因此利用數碼電子雷管延時設置的任意性,對孔內各層裝藥的起爆時間進行延時,實現從上至下,逐層起爆。數碼電子雷管的延時時間間隔的選取,對爆破效果的控制尤為重要。延時時間過小,不易形成新的自由面;延時時間過大,先爆巖石拋擲后落下,阻礙后爆炮孔巖石的移動。根據相關研究,選取孔內分層延時為5 ms,孔間延時為5 ms,排間延時為47 ms[6]。

該爆破方法的特點是使各炮孔內的藥包依次起爆,通過減小一次起爆藥量, 來控制爆破振動對周邊建(構)筑物的影響。起爆網路如圖5所示。

2.3 減振措施

1)根據施工經驗,孔底間隔空氣柱裝藥方式對控制爆破振動有一定效果。孔底使用外徑40 mm的PVC管做為空氣柱。

2)采用不耦合裝藥結構,即利用炸藥和孔壁間空隙以緩沖爆破能量,也可有效減少爆破振動。

3)對每次爆破進行爆破振動監測,實時校核爆破振動計算,摸清爆破振動在該地質環境下的傳播規律,指導爆破施工。

4)在靠近小區及公路邊緣布設2排減振孔,減振孔寬度大于保護物寬度,深度低于設計高程1 m,孔徑115 cm,孔距30 cm,排距30 cm,交錯型布孔。根據經驗,雙排減振孔可以有效減弱爆破振動的傳播,減小爆破振動對小區內建(構)筑物的影響。

2.4 爆破飛散物防護措施

根據爆破安全規程,爆破飛散物的飛行距離計算為[7]

R=20Kn2W

式中:R為爆破飛石安全距離,m;K為地形系數,一般取1.0~1.5,此處K取最大值1.5;n為爆破作用指數,取0.7;W為最小抵抗線,W=1 m;

經計算R=14.7 m。該值大于爆區距離小區的最短距離。為防止爆破飛散物對民房小區、市區道路造成影響,對距保護物60 m以內的爆破體進行直接防護。在起爆炮孔之上放置一些沙袋,空隙處用稻草捆(直徑30 cm左右)鋪滿。在上面鋪2層專用炮被(廢舊礦用橡膠輸送帶,規格1.5 m×1.5 mm),炮被排列緊湊,縱橫交錯,不留空隙。炮被之間用12號鐵絲連接成整體,邊坡外側橡膠帶要垂下。第2層炮被上面覆蓋3層袋裝黃土(見圖6),最上面覆蓋建筑用安全網,以阻擋飛石溢出,所有的覆蓋物超出爆破邊緣3.0 m。

3 結果與討論

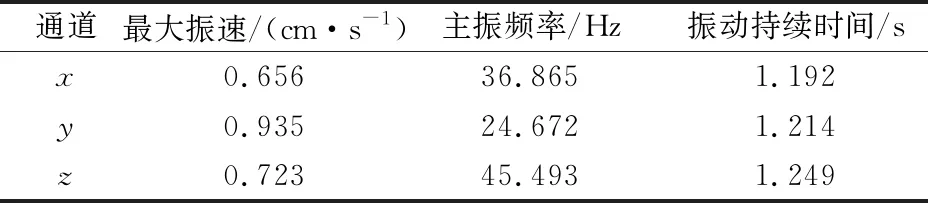

每次爆破40~60個孔,爆破后爆堆隆起,裂縫發育明顯,反鏟挖運的速度明顯提升。每日開挖約200 m3石方,8天共完成1 200 m3開挖石方。在爆破實施過程中,爆破振動和爆破飛散物都得到了有效控制。經檢查,小區內路面、墻體未見裂縫、脫落現象。起爆網路安全可靠,無盲炮產生。通過對爆區南面居民小區進行實時振動監測,每次爆破振動均滿足控制要求,監測振動數據如表3所示。

表3 爆破振動監測數據

該項目表明使用淺孔控制爆破方法,通過使用數碼電子雷管來精準控制延時時間,實現孔內分層延時、逐孔起爆對于在復雜環境下開挖堅硬巖石具有可行性。

4 結語

數碼電子雷管精確度高,安全可靠,在線檢測方便。通過合理的設置延時時間,可以明顯降低爆破振動;爆破工作面覆蓋沙袋和炮被,可以有效控制爆破振動和爆破飛散物;地下巖石結構存在變化,導致同樣的最大段別裝藥量的情況下,爆破振動速度出現差別。所以每次爆破均需要進行爆破振動監測,及時掌握巖石變化情況,調整爆破參數。